极其珍贵的历史信息——以淳安富山《方氏宗谱》中汪行忠撰《唐奉敕方氏谱序》为中心

来源:管理员 | 上传者: 世界朱氏网 | 2024/01/23|浏览量:1184

【摘要】以淳安富山《方氏宗谱》中汪行忠撰《唐奉敕方氏谱序》的研究为例,论述习近平总书记关于坚持中华五千年文明一以贯之不曾中断历史自信、文化自信的重要。

【关键词】方氏宗谱 汪行忠序 中华五千年文明 历史自信

2021年3月22日,习近平总书记专门考察了福建武夷山的“朱熹园”。习近平总书记由孔孟儒学、朱子理学,兴志勃勃地谈到了中华五千年文明。习近平总书记强调:“如果没有中华五千年文明,哪里有什么中国特色?如果不是中国特色,哪有我们今天这么成功的中国特色社会主义道路?”“我们要特别重视挖掘中华五千年文明中的精华,把弘扬优秀传统文化同马克思主义立场观点方法结合起来,坚定不移走中国特色社会主义道路。”

习近平总书记从“中国特色”角度对中华五千年文明一以贯之、不曾中断的强调,让我们深受启发。

中华五千年文明一以贯之,不曾中断,这是有丰富历史文献和大量文物考古可以证明的。我们方氏最早的家谱族谱就是一个佐证。

中华五千年文明佐证

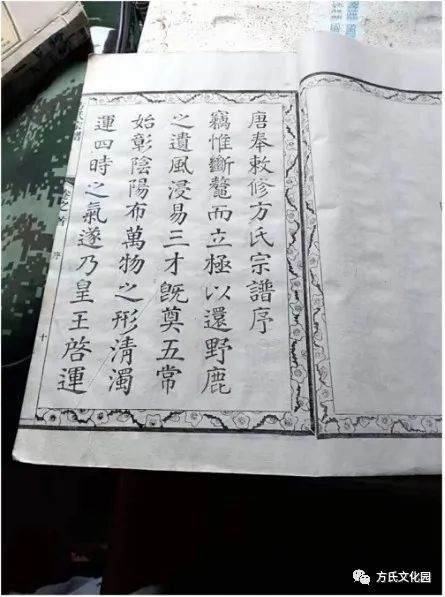

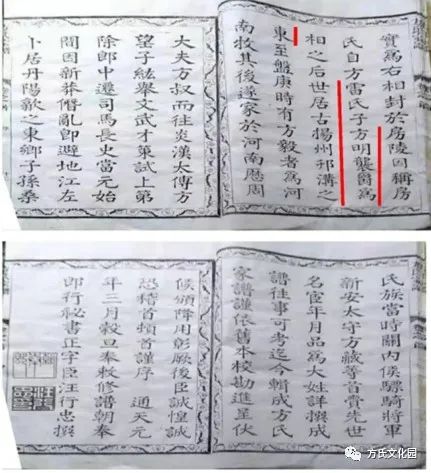

以上大家看到的是浙江淳安(古为歙之东乡)富山《方氏宗谱》中所载的《唐奉敕方氏谱序》,这是唐代武则天万岁通天元年(696),方氏奉敕续修《方氏家乘》时,唐代朝廷官员行秘书正汪行忠为《方氏宗谱》所写的《唐奉敕修方氏宗谱序》。汪行忠在序中写道:黄帝后征雷为左相,封于方山,因称方氏。“实为右相,封于房陵,因称房氏。自方雷氏子方明袭爵为相之后,世居古扬州邗沟之东。”这是关于中华方氏雷公始祖姓源起源地位置的最的早明确记载,此谱由“太子少师”“侍书”柳公权题写谱名。

这一记载告诉我们:中华方氏雷公始祖姓源起源地的位置,在“古扬州邗沟之东”。

古扬州,是中国文化中所描述的远古中国的九州之一 ,《禹贡》说:扬州,范围相当于淮河以南、长江流域及岭南地区 ,《周礼》则称:东南曰扬州。

中华方氏雷公始祖,乃中华炎帝八世孙榆罔帝之长子姜雷,他和轩辕黄帝联合,逐鹿中原,战胜蚩尤,平乱定天下,姜雷功成身退,逊让帝位,让位于轩辕为天子,黄帝封雷为左相,食邑方山(此方山,即“古扬州六合邗沟之东,地方六百里,食邑二千户,方山府地”),轩辕黄帝娶方雷之女方节为正妃,即嫘祖。雷祖因被封于方山而得方姓,方雷是为中华方氏之始祖。方雷促成了榆罔朝的“炎黄结盟”、结束永曜假摄、平蚩尤之乱、让位轩辕、和其弟方实、其子方明共同辅佐轩辕黄帝,治国理政,共创“华夏文明”。

在四千七百多年以前,轩辕黄帝联合各氏族部落,统一中原地域后,开疆拓土,制衣冠、造舟车、营蚕桑、创文字、建医学、定算数、发明指南车,……为中华古国的悠久文明和传统文化奠定了基础,此为“华夏文明”之始。

中华雷祖方氏,和当时的伏羲风氏、仓颉高氏、祝融共氏、神农姜氏、轩辕姬氏成为中华民族“开基”之最早的“六姓”。中华方氏由雷祖起源的姓源史,是中华五千年文明发源史的一部分,和中华文明的起源基本上是同步的。

汪行忠《唐奉敕修方氏宗谱序》关于“自方雷氏子方明袭爵为相之后,世居古扬州邗沟之东。”的表述,是一段极其珍贵的历史信息。

它是“中华五千年文明起源多源、一以贯之、不曾中断”的又一有力的历史文献佐证。

近年以来,随着越来越多的考古发现(江西万年县仙人洞—吊桶环遗址、四川广汉三星堆遗址、湖北石家河遗址、浙江浦江上山遗址、浙江跨湖桥遗址、浙江宁波河姆渡遗址、江苏张家港东山村遗址、浙江杭州余杭良渚古城遗址、安徽马鞍山含山凌家滩遗址等等),充分表明:不仅仅只是中原黄河流域才是中华民族先祖的发源地,在甘陕、四川、江西、湖湘、淮扬、苏浙……都有远古人类生息活动的遗迹,有的在四、五千年以前,有的在六、七千年以前,有的甚至是在八千年到一万年以前,稻作文明、玉器文明、部落方国、都邑宫室……“中华至少五千年文明史”其论点不虚。“中原黄河流域是中华民族的唯一发源地”这一传统论点已被考古实证所突破。历史学家蒙文通先生的《古史甄微》关于中华上古民族“海岱-泰族、河洛-黄族、江淮-炎族”“三系”论,进一步为人们所认可。中华五千年文明起源是多源的、是多元的,一以贯之、不曾中断。这已逐渐成为考古学界、历史学界的共识。考古发现也表明:并非只有中原文化成为“完整体系”,其它的地方都没有。比如,在距今7000-5000年前之间,位于江淮东部地区的扬州高邮的龙虬庄遗址,考古发现这里存在着一支文化面貌独特、文化特征稳定、发展序列完整的原始文化——龙虬文化。这里有比河南安阳甲骨文早千年的陶刻文字,有5500年前的碳化稻米遗存,有最早的筷子骨箸。中国社科院学部委员、中国考古学学会理事长、中华文明探源工程首席专家王巍教授就特别指出:“距今5000—6000年的时代,是满天星斗的时代,各地都有自己的文明火花,都有自己的物质层面、精神层面的进步和社会的进化,长江中下游是重要的组成,其中江苏、浙江占据非常重要的部分。”(1)而唐代(696)的官修方氏宗谱中,汪行忠《唐奉敕修方氏宗谱序》关于“自方雷氏子方明袭爵为相之后,世居古扬州邗沟之东。”的表述,再次证明4700年前,古扬州并非是“荒无人烟之地”,也肯定不是方建民一再宣称的“古扬州4700年前是大海”(上古时候的古扬州作为古“九州”之一州,范围有多大,众所周知。),黄帝的左相方雷就受封于古扬州邗沟之东六百里方山府地而得方姓。汪行忠的《唐奉敕修方氏宗谱序》,成为中华五千年文明起源多源、多元、一以贯之、不曾中断的又一历史文献佐证。

方氏姓源地历史依据

唐代朝廷官员行秘书正汪行忠为《方氏宗谱》所写的《唐奉敕修方氏宗谱序》序中“实为右相,封于房陵,因称房氏。自方雷氏子方明袭爵为相之后,世居古扬州邗沟之东。”的明确记载,又成为中华方族查寻中华方氏雷公始祖当年受封得姓姓源地究竟在哪里的最重要的文献记录历史根据。

这些年,中华方族有人续修“统宗谱”,其间寻根问祖,弄清中华方氏雷公始祖当年受封得姓的姓源地“方山”之地理位置所在,已成为全方族最为关注的焦点。正如方佑枢所言:“探根寻源就要以史为据,站在中华民族发展史的大背景下,以族谱为主线,以方志为参考,以国史为尺度,结合地理变迁,反复考证,认真探讨,仔细分析,去伪存真,从而达到正本清源,找到正确答案。”(2)

众所周知,“国史、地志、家谱”是中华民族的三大历史文献。而家谱族谱有时其重要性还超过国史、地志,家谱族谱也是“史”。司马迁就因“维三代尚矣,年纪不可考”,而取“谱牒旧闻”“作《三代世表》第一”(3)。“自隋唐以上,官为簿状,家有谱系。官之选举,必由于簿状;家之婚姻,必由于谱系。”(4)按照一般的常规,族人探祖根、寻祖源,查找自家最早始祖的姓源地,总是怀着对祖先的尊重感恩、虔诚礼敬,首先去查找自家的家谱、族谱,特别是最早的家谱、族谱,看看上面有没有老祖宗的记载,这叫“靠谱”。令人惊喜的是,关于4700年之前“中华方氏雷公始祖当年受封得姓姓源地“方山”之所在”,竟然在距今一千三百多年前的唐代万岁通天元年(696)时,朝廷官员行秘书正汪行忠为《方氏宗谱》所写的《唐奉敕修方氏宗谱序》序中就有明确记载。汪行忠写道:黄帝后征雷为左相,封于方山,因称方氏。“自方雷氏子方明袭爵为相之后,世居古扬州邗沟之东。”这里明确写着:中华方氏雷公始祖的儿子方明,是因为袭父亲之爵位,而“世居古扬州邗沟之东”。请注意:祖上三代以上都居此才能叫“世居”,这就明白无误地告诉我们:中华方氏雷公始祖就是因受封于古扬州邗沟之东方山,就居于古扬州邗沟之东。并不是如方建民所说的,这不能说明中华方氏雷公始祖姓源地就在那,“这句话与发源地毫不相干”。正因为方族源头谱有这汪行忠《唐奉敕修方氏宗谱序》中华方氏雷公始祖姓源地的明确记载,此后历代近百部续修的方氏统宗谱、宗谱,修谱者都在认真辨识后,谨遵祖教,如实传承,“恐口无凭,立字为据”,象《续修方氏宗谱》、《歙淳真应方氏统宗谱》等等方家宗谱族谱,都忠实记载了祖先所传的珍贵历史信息。

唐代朝廷官员行秘书正汪行忠为《方氏宗谱》所写的《唐奉敕修方氏宗谱序》序之所以是极其珍贵的历史信息,还在于它的真实可靠性。

我们知道家谱、族谱,特别是宋以后民间广泛修谱,修谱目的各不相同,有不少宗谱或者攀龙附凤,或者“蒙冒滥承”,的确其可信度不高。但是,方氏这部唐代《方氏宗谱》可是“奉敕”纂修的官谱,经过了官府的审核勘定,特别是在姓源史的表述上,是不可能允许有丝毫差谬的,如有造假或不实,这在当时会是多么严重的问题;在淳安富山所传的《方氏宗谱》上,我们还可以看到,代方家作序的人并郑重地在序末盖上了“朝奉郎”“汪行忠”两枚大印,这可是在用身家性命为方族担保所言的真实性;汪行忠《唐奉敕修方氏宗谱序》的表述,在此后一千多年,也并未见有任何质疑之声,并在历代被许多方氏续谱者所采纳,说明汪行忠《唐奉敕修方氏宗谱序》已经经受了时间的考验和得到了历代方氏续谱者的认可。

应坚定历史自信

四十多年前,方氏港商方润华以“河南郡”为凭到今日河南省寻找方氏祖根。河南当地为招商引资发展地方经济,有的方氏族人和几个文化人为了坐实“河南禹州方山是4700年前中华方氏雷祖受封得姓的姓源地”,查文献,找文物,煞费苦心。一方面,他们根本找不到任何有关“河南禹州方山即是4700年前中华方氏雷祖受封得姓的姓源地”的方氏祖谱、老谱历史记载,又“推理、猜想”不出象样的和可靠的历史证据;另一方面,又有大量方氏祖谱、老谱明确记载:4700年前中华雷祖受封得姓的姓源地方山是在“古扬州六合邗沟之东,地方六百里,方山府地是也”。 他们看到,唐代朝廷官员行秘书正汪行忠为《方氏宗谱》所写的《唐奉敕修方氏宗谱序》序记载,是他们否定方氏祖谱老谱记载、另立“河南禹州方山”山头为方族姓源地的一个最大障碍。于是,做孝感《中华方氏全族统谱》的方建民等,就把矛头对准了汪行忠的《唐奉敕修方氏宗谱序》,集中火力攻击诬陷汪行忠《唐奉敕修方氏宗谱序》是“伪造”的。

方建民等人为了给方族祖先的祖谱坐实“伪造”的大罪,很是下了点功夫。他们针对汪行忠所写的《唐奉敕修方氏宗谱序》,宣传一套极端化、似是而非、很迷惑人的“正确理论”,什么“史籍记载的可信度肯定高于族谱”、“当族谱与国史地志相悖时,必须以国史、地志为准”、“孤证不立,寻祖根不能光靠族谱”、“族谱越往上追越不真实”、“所有的谱都有问题”、“最不靠谱的就是谱”等等。方建民、方俊宝等拿着放大镜,瞪大眼睛,寻找祖先祖谱“伪造”的“证据”。

方建民发现:汪行忠《谱序》有淳安富山《方氏家乘》《唐奉敕修方氏宗谱序》和岳西《潜阳方氏宗谱》《唐朝奉行郎秘书正字事臣汪行忠进叙》两种版本,两篇文字“记叙南辕北辙,相去千里”,怀疑富山谱序“伪造”了“自方雷氏子明袭爵为相之后,世居古扬州邗沟之东”,(5)

笔者注:岳西谱序记载了雷祖居地,富山谱序记载了雷祖之子方明“世居”之地“古扬州邗沟之东”,一人所写之序,两谱刊刻有异,其原由当然可以从历史学术角度加以探究,但未必就肯定是方建民所说的富山谱在“伪造”。何况这两谱所刻之《汪行忠进叙》与《唐奉敕修方氏宗谱序》,只是文字稍有不同,而内容并不矛盾,并无冲突,扯不上“伪造”。

方建民又宣称:武则天称帝时无官修谱。因此富山汪行忠《谱序》可能是富山先祖按《汪行忠进叙》呈文“伪造”的。(6)

笔者注:历史上,武则天正式称帝在公元690年。而在唐朝唐高宗显庆四年(659)第二次官修族谱时,武则天已是垂簾听政的大权在握者,当时,中书令许敬宗因为贞观《氏族志》未载武氏的族望,吏部尚书李义府也以《氏族志》中没有李氏的世系为由,奏请改修《氏族志》为《姓氏录》,扩大士族的范围。武则天以高宗名义下诏编《姓氏录》,“以后族为第一等,其余悉以仕唐官品高下为准,凡九等”,颁行天下。这些都是历史事实。你说“武则天称帝时无官修谱,那来的汪行忠《谱序》?”由此可以证明“汪序伪造”,这样讲,并不周延。

汪行忠《谱序》落款是“通天元年(696)三月榖旦”,方俊宝发现这里少了“万岁”二字,“不可思议”,赶快以此证明“汪序伪造”。其实,只写“通天元年”并非稀奇。在《唐会要》(卷七十六,载《四库全书》)、《太平寰宇记》(载《四库全书》)中都有这种写法,证明不了这就是“汪序伪造”。

方建民在孝感《统谱》里特别指出汪行忠《唐奉敕修方氏宗谱序》“繁体字中夹着简体(的)后字”,还特别在书影照片中将“后”字醒目加圈,以证明汪行忠《唐奉敕修方氏宗谱序》是“近代人所编新谱”或是“序文被人纂改。”(7)

笔者注:研谱,需要有必需的语文知识。“后”字必定只是个简体字吗?“后”字在古代可是久已有之,“后”的本义,上古时是指君主或诸侯。

方建民认为汪行忠《唐奉敕修方氏宗谱序》写“古扬州”不合逻辑,说古代“天下分九州的扬州只是个设想”,没有这回事;而真正的“扬州”始于隋朝,因此写“古扬州”就证明汪序是伪造的。

笔者注:古代“天下分九州的扬州”是不是只是个设想?《尚书·禹贡》说“淮海惟扬州,三江既入,震泽厎定,.......沿于江、海,达于淮、泗。”《周礼·夏官·职方氏》:说“东南曰扬州”。《吕氏春秋·有始览·有始》说:“何谓九州?.......东南为扬州,越也。”《尔雅·释地》说:“江南曰扬州”,这都有具体的地理方位,仅仅是个设想?至于方建民拿两幅地图证明“四千多年前扬州及以东地区是海洋”(8)进而推论古扬州是个大海,根本就没有古扬州,因此证明祖先族谱中的“汪序”肯定是伪造,这符不符合历史事实?能不能这样来“证明”?众所周知,在古扬州“江、海,淮、泗”之域,已有大量的考古遗址遗存遗迹发现(前面已例举),长江中下游五千——八千年前,就有了比较发达的中华文明,是五千年中华文明的重要起源地之一。为了坐实祖先祖谱的“汪序伪造”,方建民等睁眼说瞎话,先是说扬州是“蛮荒之地”,这里干脆将古扬州打入大海。

方建民还说,祖先用“古扬州邗沟之东”这一表述“非思所夷,非常不合情理”,因此这是唐以后数百上千年的方族祖先在纂改“汪叙”,糊弄读者、混淆视听的证据。方建民还说,即使汪行忠《唐奉敕修方氏宗谱序》是真的,这里“自方雷氏子方明袭爵为相之后,世居古扬州邗沟之东。”之句,也是讲的方雷之子方明,而不是讲方雷,“这句话与发源地毫不相干”。

笔者注:方建民说得不对!不是“毫不相干”,而是最为相干!“自方雷氏子方明袭爵为相之后,世居古扬州邗沟之东。”这句话,正是汪行忠《唐奉敕修方氏宗谱序》所最早披露的关于中华方氏雷祖姓源地具体地理位置的极其珍贵的历史信息。方明是雷祖之子,正是因为袭父之爵为方国之君主,才“世居”古扬州邗沟之东的。请注意“世居”二字,“世居”是什么意思?至少其祖三代以上居此才能叫“世居”,这就明白无误地告知族人,雷祖当年被轩辕封于方山,即“居古扬州邗沟之东”。此后,明永乐元年(1403)癸未春江西广昌由明代赐进士大学士程潜所作的《续修方氏宗谱序》中也记载:“按方山之封域,在扬州六合县邗沟之东邑方六百里。”清乾隆十八年(1753)经徽州府核审刊行的《歙淳真应方氏会宗统谱》同样记载:“雷为左相,封于方山,即今扬州六合县邗沟之东,地方六百里方山府地是也”。(这部《统谱》可是方善祖63位族人团队参考十十多种国史地志文献精心编辑的谱谍范式。)1911年安徽徽城方氏族谱《世系上图》亦记载:“雷为左相,封于方山,即今扬州六合县邗沟东地六百里,食邑二千户,今方山府也,因赐姓方氏”;民国二十五年(1936年)方永杰在《重修沭阳县颜集方氏族谱》第二卷《地理志》还这样写道:“余尝游六合登方山,以观长江,过邗沟之墟,墟中人谓余此雷公封方姓之山也……”。对于这些方氏祖谱老谱关于雷祖姓源地的明确记载,对于“世居”的含义,方建民等竟揣着明白装糊涂,让人真切地看到了他们对方家祖先的极端傲慢和藐视。

方一鸣、方建民还专门撰文(9),指斥方氏祖谱老谱关于雷祖姓源地的记载是“造假”,强调“方明世居”与雷祖姓源地“毫无关系”,程潜所记“地理上讲不通”,“邗沟”“六合”“风马牛不相及”,方港水也说这是“大错特错”。……

笔者注:著名姓氏文化研究学者宛福成先生认为,对宗族祖先族谱宗谱的研究,是为了敬宗崇祖,慎终追远,明所从来,收宗睦族,知祖业绩,传承祖德。首先必需要有对先祖的尊重敬爱之心,这种“研谱”,需谦慎“寻根”。对祖先所修的历尽劫难侥幸留传下来的族谱宗谱,其中因种种原因难免产生的缺漏、错讹和不足,都应该有一种同情的理解,豁达的包容,不可作无情冷峻的苛求。不是说对祖宗祖谱说的有疑问不能探讨,而是说我们不应该只是为了另立祖源地而去无理否定祖先的记载。我们后世子孙,应该充分理解先祖们在那样的时代、在那样的条件,祖谱老谱有点欠缺,实在是十分正常。祖谱老谱的撰修和保存,是多么的艰辛!“崇祖”“护祖”应该是后世子孙的本份。何况族谱宗谱中的许多 “疑点”和“问题”,有的其实是我们的未知,有的则还可能是我们自身的误读和错解。要用科学的方法去弄清楚,这当然很重要,但首先都应该有一种尊敬、“护祖”之心。令人遗憾的是,方建民、方俊宝这些方族的“研谱”者,却视祖先的祖谱老谱记载如眼中钉肉中刺,对汪行忠为祖先写的《唐奉敕修方氏宗谱序》必欲除之而后快,什么“疑点重重、难以置信”、什么“张冠李戴、与史不符”、什么“地理错误、逻辑不通”、什么“造假嫌疑极大”,总之,老祖宗在“伪造”! 老祖宗该死!他们要掘祖坟,挫骨扬灰。

我们知道,在唐朝那种讲血缘、重门第的时代,朝廷官员如果给某族宗谱在姓源问题上有意造假,此官员和此族会是多么严重的大罪。你指控汪行忠和祖先“造假”,也总得说出个他们“造假”的理由来吧?汪行忠和祖先有什么必要、要在姓源地问题上“造假”?汪行忠和祖先(是哪一个)是在什么时候、什么地方、是怎么“造假”的?你根本就没有这方面的直接证据;而你“推理、猜想”的上面那些所谓的“证据”,又那么奇葩和霸道,甚至连祖谱老谱中“邗”字的不同刻版也拿出来作为祖先“造假”的证据,真是“欲加之罪,何患无词”!

遍览目下各宗族做寻根研谱的,还真未见有我方族方建民、方俊宝这一班这么将祖先视如寇仇,如此不择手段、狠心掘挖祖根的,方建民、方俊宝这一班人,在中华方族历史上,创造了一个“史无前例”、“前无古人”!方俊宝还恶狠狠地说,“掘就掘个彻底”!怪不得社会上姓氏文化研究者都觉得太过分,称他们为掘祖坟的“功臣”!说这是“缺德的研谱”。

这种 “缺德的研谱”,根子是对我方氏近五千年的起源史不自信。对中华五千年文明起源悠久历史的不自信。

2023年6月2日,习近平总书记在中国历史研究院考察时强调:“认识中华文明的悠久历史、感知中华文化的博大精深,离不开考古学。要实施好‘中华文明起源与早期发展综合研究’、‘考古中国’等重大项目,做好中华文明起源的研究和阐释。”经过几代学者接续努力,中华文明探源工程等重大工程的研究成果,实证了我国百万年的人类史、一万年的文化史、五千多年的文明史。我们绝对不能因为某种利益需要,而抛弃历史自信、文化自信。

2023年6月2日在北京召开的文化传承发展座谈会上,习近平总书记谈到了中华文明的五个突出特性,其中排在首位的就是“连续性”:“中华文明具有突出的连续性,从根本上决定了中华民族必然走自己的路。如果不从源远流长的历史连续性来认识中国,就不可能理解古代中国,也不可能理解现代中国,更不可能理解未来中国。”在这次文化传承发展座谈会上,习近平总书记深情寄语:“中华民族对全人类要有更大的贡献。五千多年的文明史,现在还在往前探源,我相信,我们的文明史更悠久。传到现在,要继续往下传。不要变成中国的月亮是西方过来的,中国的太阳也是西方过来的,那不行。我们的文化在这里啊!是非常文明的、进步的、先进的。将来传下去,还要传五千年,还不止五千年。”

习近平总书记对中华民族五千年文明历史自信、文化自信的强调,是对我们进行姓氏宗族文化研究、进行家谱族谱研究、进行追根溯源研究的正确指引,如果不遵循这一正确指引,就会走偏。我们方家近年来孝感《统谱》闹出的这一大问题,正是这样一个有深刻教训的典例。

2021年2月20日,在党史学习教育动员大会上,习近平总书记明确提出要“树立正确党史观”,再一次强调:“要旗帜鲜明反对历史虚无主义,加强思想引导和理论辨析,更好正本清源、固本培元。”

习近平总书记在视察杭州良渚文化遗址时特别指出:“良渚遗址是实证中华5000年文明史的圣地,是不可多得的宝贵财富,我们必须把它保护好!”2019年良渚古城遗址成功列入《世界遗产名录》。这一刻标志着中华5000年文明史的实证被联合国教科文组织和国际主流学术界广泛认可。自此,“上下五千年”有据可查,不再是凭空虚构的浪漫想象。而方家祖谱汪行忠《唐奉敕修方氏宗谱序》关于“自方雷氏子方明袭爵为相之后,世居古扬州邗沟之东。”的表述,再次说明中华5000年文明史的真实性。文化自信是一个国家、一个民族发展中更基本、更深沉、更持久的力量。深化中华文明探源工程,是为了“深入了解中华文明五千多年发展史,推动把中国文明历史研究引向深入,推动全党全社会增强历史自觉、坚定文化自信,坚定不移走中国特色社会主义道路,为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴而团结奋斗”。我们要深入领会习近平文化思想,坚定文化自信,秉持开放包容,坚持守正创新,让我们的姓氏宗宗文化研健康发展。

2023年10月一稿 2023年12月二稿

于屯溪宝徽堂

方利山:黄山学院教授,安徽省政府文史研究馆馆员。

注释:

(1)王巍:《良渚古城遗址是中华5000年文明的实证》,《江苏日报》2022年11月20日)

(2)方佑枢

(3)司马迁:《太史公自序》)

(4)郑樵:《通志.氏族略》)

(5)(6)(7)方建民:孝感《统谱》“发源篇”之《富山谱载汪行忠序文之四个疑点》)

(8)方建民:《四千多年前扬州及以东地区是海洋》,载《溯源月刊》2023年6月第76期)

(9)方一鸣 方建民:《对六合方山说的质疑》,载《溯源月刊》2019第68、69期))