《水经注·卷七、八》 济水

来源:管理员 | 上传者: 世界朱氏网 | 2023/12/30|浏览量:927

水经注 卷七 济水

【原文】

战国之世,范蠡既雪会稽之耻①,乃变姓名寓于陶②,为朱公。以陶天下之中,诸侯四通,货物之所交易也。治产致千金,富好行德③,子孙修业,遂致巨万④。故言富者,皆曰陶朱公也。

【注释】

①范蠡(lǐ):春秋时期楚三户(今河南省淅川县)人,字少伯。辅佐越王勾践灭吴,报会稽之耻。后浮海适齐,治家产数千万,自号陶朱公。雪:洗刷,昭雪。会稽之耻:吴王夫差困勾践于会稽,勾践以美女宝器贿赂吴太宰嚭(pǐ)而免难。

②陶:古邑名,在今山东省定陶县西北。

③好(hào):喜欢。行德:施行恩德。

④巨万:极言数目之多。

【译文】

战国时期,范蠡雪了会稽之耻,于是改名换姓居于陶,称为朱公。因为陶在天下的中央,能通达四方诸侯,货物都在这里交易。他经商得利,富有千金,很喜欢做好事,子孙继承发扬他的事业,就成为家财巨万的大富豪。所以人们谈富论贵时总会提到陶朱公。

【评析】

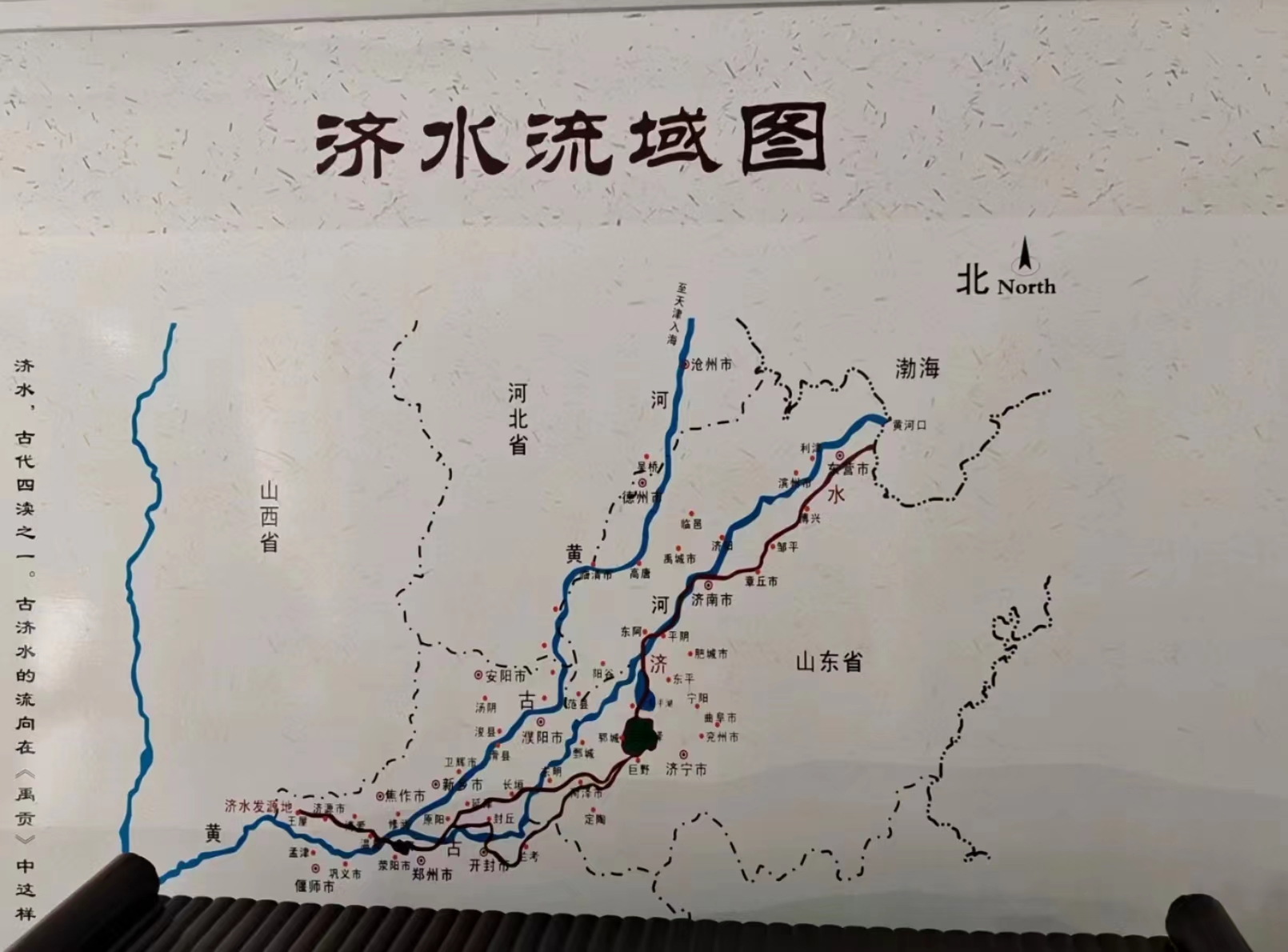

济水在现在已经不存在了,但在《水经注》中占了七、八两卷。《河水》篇中称“江、河、淮、济为四渎”,济水是中国古代的四条大河之一。经书《禹贡》说:“济、河惟兖州。”所以早在战国时代,济水在北方就是与黄河并列的大河。济水在古籍中有两种写法:《禹贡》《水经》等作“济水”,《职方》《汉书·地理志》等作“泲水”。中国古籍都以《禹贡》为宗,所以对济水的记载,在当时就存在错误。《禹贡》说:“导沇水,东流为济,入于河,溢为荥。”《汉书·地理志》河东郡垣县下说:“《禹贡》,王屋山在东北,沇水所出,东至武德入河。”《水经》承《禹贡》和《汉书·地理志》的说法:“济水出河东垣县东王屋山,为沇水。”晋郭璞对此的解释是:“泉源为沇,流去为济。”说明济水和沇水不过是异名同水而已,中国河流中,同一条河流有几种名称的很多,不足为怪。《禹贡》的前几句“导沇水,东流为济,入于河”,说明济水(或称沇水)是黄河的一条支流。但错就错在最后的“溢为荥”三字上面,所谓“溢为荥”,其实是黄河南岸的另一条支流,这条支流最后在今郑州西北形成一个湖泊,古称荥泽,它与从王屋山发源注入黄河的这条济水(沇水)毫无关系,但由于《禹贡》的这一句“溢为荥”,后人就把另一条黄河南岸溢为荥泽的支流合起来作为同一条河流,称为济(泲)水。(汉明君不同以此种说法,要是,不是济水,后来哪里的济南、济宁、济阳等说法?同舟共济等成语的来源。况且,卷7并没有说到济水。)

水经注 卷八 济水

【原文】

济水东北至甲下邑①南,东历琅槐县②故城北,《地理风俗记》③曰:博昌④东北八十里有琅槐乡,故县也。《山海经》⑤曰:济水绝钜野⑥注渤海,入齐琅槐东北者也。又东北,河水枝津⑦注之。《水经》以为入河,非也。斯乃河水注济,非济入河,又东北入海。郭景纯⑧曰:济自荥阳至乐安⑨博昌入海。今河竭,济水仍流不绝。《经》言入河,二说并失。然河水于济、漯⑩之北,别流注海。今所辍流者,惟漯水耳。郭或以为济注之,即实非也。寻经脉水,不如《山经》之为密矣。

【注释】

①甲下邑:熊会贞认为在利津县(今山东省济南市?)东南。

②琅(lánɡ)槐县:古县名,西汉置,在今山东省广饶县东北。

③《地理风俗记》:应劭所作。应劭:字仲远,东汉学者,汝南南顿(今河南省项城市)人。

④博昌:古县名,汉置,故城在今山东省博兴县南。

⑤《山海经》:我国古代地理名著,内容包括山川、道里、鸟兽、祭祀、医巫、风俗等,即下文的《山经》。

⑥钜野:古县名,汉置,故城在今山东省巨野县南。

⑦枝津:支流。

⑧郭景纯:郭璞(276—324),字景纯,东晋河东闻喜(今山西省闻喜县)人,曾经注释的《尔雅》《方言》《山海经》《穆天子传》等皆流传至今。

⑨荥阳:古郡名,三国魏置,治今河南省荥阳市东北。乐(lè)安:古县名,西汉置,治今山东省博兴县。

⑩漯(tà?):水名,故道在今山东省。

辍(chuò)流:断流。辍:停止。

即实:依照实际情况。

寻:探究、寻求。脉:探察、寻察。

【译文】

济水东北流至甲下邑的南边,东流经琅槐县故城的北边,《地理风俗记》说:博昌东北八十里处有琅槐乡,就是原来的县名。《山海经》说:济水穿过钜野注入渤海,注入齐国琅槐东北。又向东北流,有河水支流注入。《水经》以为注入大河,这是不对的。实际上是河水注入济水,而不是济水注入河水,又向东北流注入大海。郭景纯说:济水从荥阳至乐安博昌才入海。现在河水干涸了,而济水仍奔流不绝。《水经》说注入河水,也说错了。河水在济水、漯水的北边,分流注入大海。现在断流的只有漯水,郭景纯以为济水注入,依照实际并非如此。探究经书,寻察水流,不如《山经》来得周密。

【评析】

此卷的最后一句《经》文是:“又东至下邳睢陵县南,入于淮。”《注》文则说:“济水与泗水,浑涛东南流,至角城,同入淮。《经》书睢陵,误耳。”从《经》《注》文字研究,说明在三国时代撰《水经》时,济水已经不独流入海,而是淮河的支流。《注》文说《经》文的差异,只是入淮的地点问题。《注》文说《经》文“误耳”,或许是从三国到北魏这两百多年中的河道变化,不一定是《水经》的错误。所以到了《水经》和《水经注》时代,济水已经不是一条独流入海的大河,“四渎”一词已经时过境迁了。