徽州雅称“程朱阙里”的由来述考

来源:管理员 | 上传者: 世界朱氏网 | 2024/05/20|浏览量:865

何谓“阙里”?首先,我们来弄清“阙”和“里”的意思。

“阙”本指国都宫廷门外两边的望楼。先秦时期,宫廷门外两边大型建筑前面都普遍筑造望楼,用以瞭望城内外动静。

中国古代诗词中含“阙”字的大量诗句,可以为此意之佐证。如:

(1)云里帝城双凤阙,雨中春树万人家。(唐代王维《奉和圣制从蓬莱向兴庆阁道中留春雨中春望之作应制》)

(2)他乡冉冉消年月,帝里沈沈限城阙。(唐代骆宾王《畴昔篇》)

(3)行都宫阙荒烟里,禾黍从残似石头。(清代钱谦益《西湖杂感(六首)》)

(4)银阙双高银汉里,玉山横列玉墀前。(唐代杜牧《奉和仆射相公春泽稍愆圣君轸虑嘉雪忽降…成四韵》)

(5)锦里幸为丹凤阙,幕宾征出紫微郎。(唐代黄滔《喜侯舍人蜀中新命三首》)

(6)两峰对起,象阙端门云雾里。(宋代向子諲《减字木兰花(登望韵亭)》)

(7)凭高凝望,万里城阙尽铺银。(宋代姚述尧《水调歌头(中秋)》)

(8)行都宫阙荒烟里,禾黍从残似石头。(清代钱谦益《西湖杂感二十首选六》)

(9)苍山楼阙旃林里,赤羽旌麾野庙中。(元代王逢《钱塘春感六首》)

(10)万里远归双阙下,一身闲在众人中。(宋代魏瓘《感怀》)

(11)一封朝奏钧天梦,万里江行魏阙心。(宋代范成大《送张真甫中书奉祠归蜀》)

(12)千宫月色单于曲,万里天光魏阙心。(宋代秦观《次韵公辟闻角有感》)

(13)双阙祥烟里,千门明月中。(唐代薛曜《正夜侍宴应诏(《英华》)作正月望夜上阳宫侍宴应制)》)

(14)千里趋魏阙,一言简圣聪。(唐代钱起《送襄阳卢判官奏开河事》)

(15)魏阙万里道,羁念千虑束。(唐代独孤及《寒夜溪行舟中作》)

(16)最明云里阙,先满日边州。(唐代滕迈《春色满皇州(一作薛能诗)》)

(17)丹阙清氛里,函关紫气旁。(唐代张良器《河出荣光》)

“里”本指一种民居单位。《周礼•遂人》云:“五家为邻,五邻为里。”换言之,“阙里”本意就是阙下之里,是古代以建筑名称命名的居住区。

“阙里”作为地名,《春秋》《左传》尚未见其记载,故当始于春秋之后。

《孔子家语•七十二弟子解》云:“颜由,颜回父,字季路,孔子始教学于阙里,而受学,少孔子六岁。”

《后汉书》卷二《明帝纪》载:“幸孔子宅,祠仲尼及七十二弟子。”唐•李贤注:“孔子宅在今兖州曲阜县故鲁城中归德门内阙里之中,背洙而泗,矍相圃之东北也。”

《宋书•礼志一》记:“路经阙里,过觐孔庙,庭宇倾顿,轨式颓弛。”

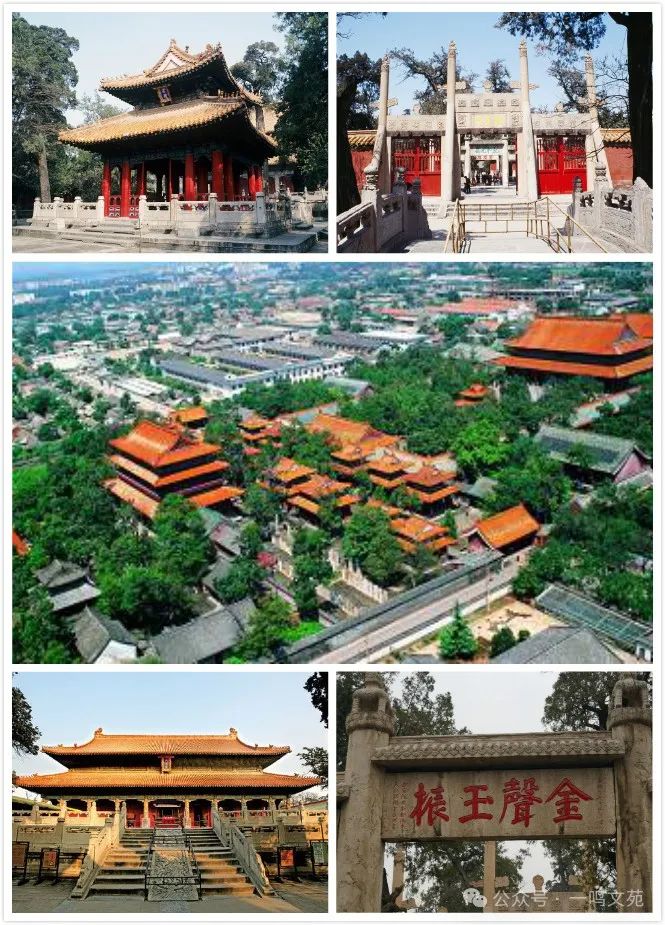

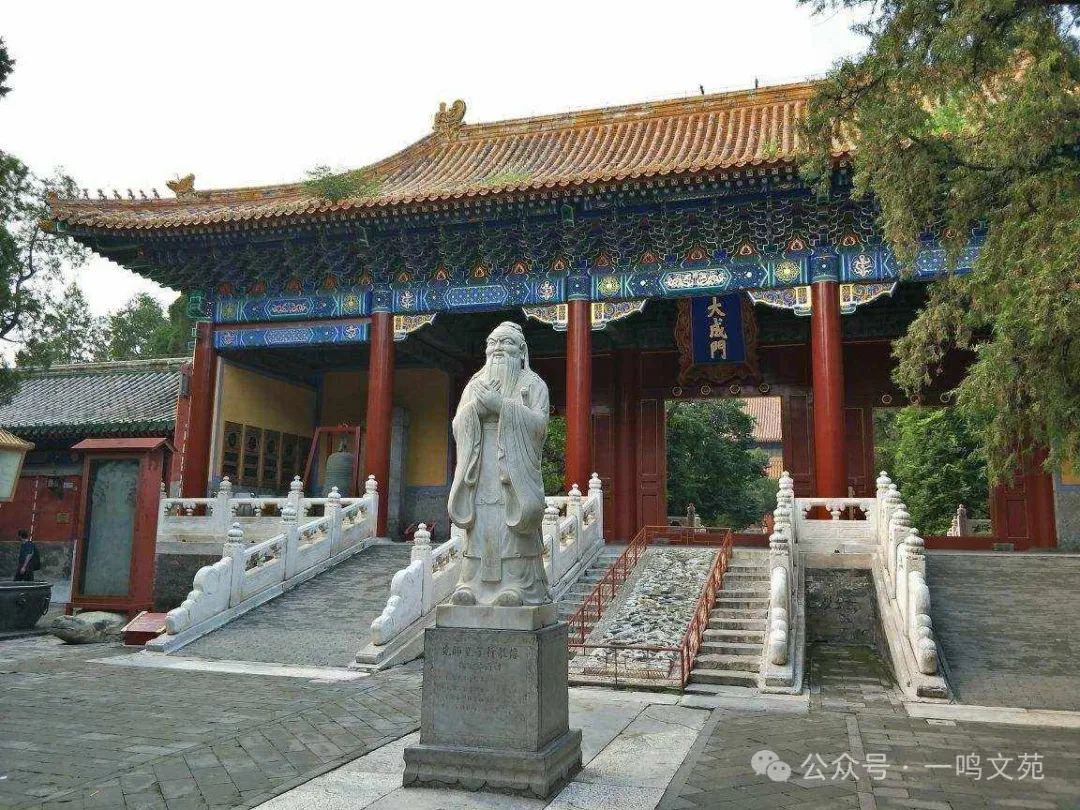

由诸如此类的文献记载可知,“阙里”已由原来的阙下之里之意演变为通常指孔子故里(今山东曲阜)之意。因为那里有两座石阙,所以名之曰“阙里”。

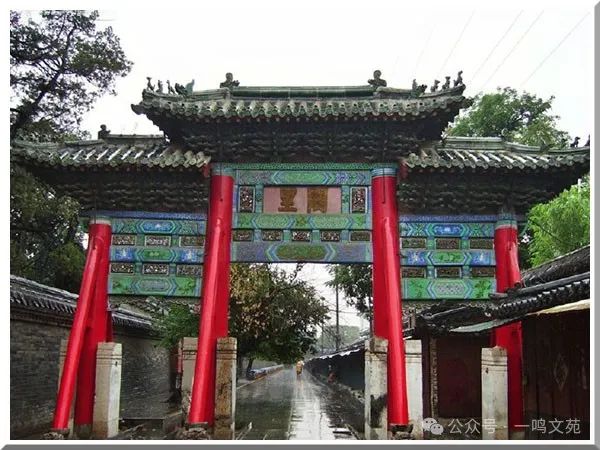

而今,在山东省曲阜还可看到一座四柱三楹式绿瓦覆顶、飞檐双重、彩绘斗拱、额题“阙里”二字的木构牌坊,它是山东省曲阜现存的最早的木质牌坊。

“阙里”后来又借指曲阜孔庙。三国魏应璩《与广川长岑文瑜书》载:“土龙矫首于玄寺,泥人鹤立于阙里。”《汉书》卷六十七《梅福传》:“今仲尼之庙,不出阙里。”唐•颜师古注:“阙里,孔子旧里也。”

后逐渐演变,“阙里”还借指儒学。唐张说《中书令逍遥公墓志铭》:“究蓬山之百氏,综阙里之六艺。”

概而言之,大约自东汉始,世人盛称孔子故里为“阙里”,“阙里”渐渐又成为曲阜(《舆地志》)“邹城西界阙里有尼丘山”)、孔氏家族(阙里世家)、儒学(阙里六艺)与孔庙(孔子鹤立阙里)的代名词,沿用至今。

在人们的认知里,上面关于“阙里”的几种说法,无论哪种意义,都与至圣先师孔子的关系相当密切。

随着社会的发展,“阙里”一词的含义不断丰富发展,后人又赋予它以新的意思,如唐代诗人权德舆的诗歌《奉送孔十兄宾客承致政归东都旧居》)中“家法遥传阙里训,心源早逐嵩丘侣”,就以“阙里”为喻,谓孔宾客受到孔门的家教。进而,“阙里”又还指儒学发达,文化昌炽之地。

唐宋时期及其之后诗人的笔下都有以“阙里”作为意象的大量诗句,其意义也不外乎上面这几种。下面诗例可为证。

(1)阙里庙堂空旧物, 开方灶下岂天然。(唐代刘禹锡《唐秀才赠端州紫石砚,以诗答之》)

(2)行经阙里自堪伤,曾叹东流逝水长。(唐代刘沧《经曲阜城》)

(3)多愧受恩同阙里,不嫌师僻与颜贫。(唐代殷文圭《贺同年第三人刘先辈咸辟命》)

(4)阙里风流今未减,此行报政看期月。(宋代王之道《满江红(和张守仲及送孔纯老守历阳)》)

(5)韦斋井畔通宵月,流出文公阙里心。(宋代许月卿《寄顾次岳五首》)

(6)南州佳士争倾盖,阙里诸生半在门(宋代陈仪庆《寿黎拙翁》)

(7)尧庭君相都俞盛,阙里师生博约深。(宋代陆游《读书》)

(8)晚窥阙里亲传妙,数简方知已有余。(宋代陆游《读论语》)

(9)巍巍阙里与天崇,礼乐诗书万世宗。(宋代陆游《读老子传》)

(10)灵山有士拈花笑,阙里何人鼓瑟希。(宋代陆游《倚筇》)

(11)久许横经陪阙里,更忧举步学邯郸。(宋代宋祁《感怀》)

(12)阙里诸生弥属望,雪园他日待延枚。(宋代宋祁《送杨学士三首》)

(12)九重阙里都无夜,五出花前自作春。(宋代宋祁《春雪寄郑府尹》)

(13)坏壁有经还阙里,废台无鹿叹姑苏。(宋代宋祁《太学建讲殿割王第西偏营置》)

(14)地疑阙里弦歌宅,经奏周书隶古行。(宋代张耒《和门下相公从驾幸学》)

(15)曾点与曾子,俱升阙里堂。(唐代储光羲《晚次东亭献郑州宋使君文》)

(16)日出见阙里,川平知汶阳。(唐代高适《鲁郡途中遇徐十八录事(时此公学王书嗟别)》)

(17)五星合其耀,白日下阙里。(唐代皮日休《奉和鲁望读阴符经见寄》)

(18)有若似夫子,尚兴阙里门。(宋代苏易简《题临兰亭序》)

(19)照市成都锦,盈庠阙里书。(宋代蔡交《洋州》)

(20)肃肃阙里墙,萋萋墓林草。(宋代王汶《水心先生墓下作》)

(21)曲阜兮遗墟,先师兮阙里。(宋代鲜于侁《九诵•孔子》)

(22)阙里宣尼宅,儒林礼乐区。(元代周伯琦《八月六日丁亥释奠孔子庙三十韵》)

(23)问义曹溪室,捐书阙里门。(宋代王安石《与宝觉宿精舍》)

(24)阙里得其传,功与造化俱。(宋代陆游《杂感》)

(25)巍巍阙里门,未尝弃狂狷。(宋代陆游《忆昔》)

(26)喟然置之叹,生世后阙里。(宋代陆游《秋夜读书示儿子》)

(27)阙里诗三百,赖乡文五千。(宋代司马光《又和岳祠谢发题岳寺平法华庵》)

(28)何须向阙里,首善本西京。(宋代欧阳修《早赴府学释奠》)

(29)何如自卫反,阙里从参回。(宋代苏辙《次韵子瞻和渊明饮酒二十首》)

(30)闻说华林院,名将阙里偕。(宋代杨亿《咏华林书院》)

(31)謦咳付元城,归咏如阙里。(宋代陈造《次韵张守不欺堂》)

(32)濠梁初得意,阙里旧论诗(宋代陈师道《送江楚州》)

(33)所以阙里翁,平生爱东流。(宋代项安世《所见》)

(34)吾知诸子弟,不殊阙里中。(宋代晁公溯《中岩十八咏•罗汉洞》)

(35)岁时趋阙里,早晚上公车。(宋代戴表元《三次韵寄戴祖禹》)

(36)阙里瞻庠序,师臣拜冕旒。(宋代方回《送徐如心如婺源三十韵》)

那么,“程朱”与“徽州”又有何关联?徽州又何以雅称为“程朱阙里”呢?

徽州,位于安徽省南部,山川秀丽,文风鼎盛,是一片历史悠久的土地。徽州这片孕育了无数文人墨客、英才俊彦、商贾巨匠的沃土,自古以来就有“文物之海”、“文献名邦”、“礼仪之乡”的美誉。

以其独特的地域文化和深厚的历史底蕴著称于世的徽州犹如一颗璀璨的明珠镶嵌在华夏大地上。

众所周知,北宋著名思想家程颢、程颐兄弟俩,人称“二程”。他们继圣学,创洛学,强调“理”是宇宙万物的本原,主张通过“格物致知”来达到对“理”的理解,奠基理学。

南宋著名思想家朱熹受教于“二程”三代弟子李桐,以周敦颐、“二程”思想学说为基础,融佛、道观念和哲学于一体,进一步发展了理学,创闽学,提出了“性即理”、“心统性情”等重要命题,集理学之大成。

程颢、程颐兄弟俩和朱熹三人被尊为宋明理学的代表人物,他们的思想深刻影响了中国乃至东亚地区的文化发展,世称“程朱理学”。

熟悉中国思想史的人都知道,程朱理学是继孔孟之后,中国儒学发展的第二个高峰期,所谓“格物致知”、“存天理、灭人欲”、“修身齐家治国平天下”……这些宋明理学的思想精髓,在中华民族精神性格的形成过程中,发挥着十分重要的、潜移默化的影响。

非常巧合,统治中国思想界达七八百年之久的程朱理学的奠基者程颢、程颐和集大成者朱熹的原根故里都在徽州篁墩。

明弘治《徽州府志》载:明休宁县城内建有程夫子祠,以祭祀程子。所谓程子,就是指程颢、程颐兄弟。

明嘉靖元年(1522)武城令赵时勉所作《考新安程朱二夫子源流记》记载“朱子之学,本之二程子;朱子之生,则本之新安。粤稽程子先世,且自新安徙焉。”

元礼部程公黟南《书河南上程氏宜振录后》云:“河南夫子,胄出中山;中山之胄,出自新安之篁墩,实忠壮公之裔,陈末播迁而北者也。”

原黄山市博物馆(今中国徽州文化博物馆)藏同治歙县下门《程氏抄谱》明确记载:

贰百四十一号中山博野房派。接总图二十八世曰泽公,自篁墩迁中山博野。

贰百四十号河南房派。接博野派二十八世曰泽,公之曾孙曰羽,公之子三十二世曰希振公,自博野迁河南,其孙曰珦公,宋大中大夫、司农少卿、上柱国,封永平县开国伯,食邑九百户,赐紫金鱼袋。二子曰:颢、颐。而颢,字伯淳,号明道,宋进士,历监察御史,追封“河南伯”。谥曰“纯”,从祀孔子庙庭。元至顺二年,加封豫国公。而颐,字正叔,号伊川,崇正殿说书,追封“伊阳伯”,谥曰“正”,从祀先圣孔子庙庭。元至顺二年,加封洛国公。

由此可见,新安程氏传28世,唐中后期程泽从篁墩迁至河北中山博野;至32世程希振又自中山博野迁至河南洛阳,其曾孙就是程朱理学奠基人程颢、程颐兄弟二人。他们是新安程氏35氏孙。

欧阳修所作《宋宜春县令追封冀国程公元白神道碑》),其文有铭曰:远矣程侯,颛顼之苗。始自重黎,历夏商周。惟伯休父,声诗孔昭。世不绝闻,盛于有唐。程分为七,三祖安乡、广平、中山,以暨济阳。中山之程,出自灵洗。实昱裔孙,仕于陈季。陈灭散亡,播而北迁。公世中山,为博野人。道德家潜,孝悌邦闻。不耀自躬,以贻后昆。惟后有人,将相文武。有国宠章,覆其考祖。定冀之封,实开土宇。程世其隆,公多孙子。有畜其源,发而孰御。刻铭高原,以示来者。

相关历史文献还记载,程颢在给友人的书信中亦自署“(新安)忠壮公裔(孙)”,并刻有“忠壮公裔”印章一枚。

朱熹生在福建,长在福建,主要的学术活动也在福建,其学术理论也被后世称为“闽学”,但是朱熹时刻没忘自己是徽州人,对徽州作为他的祖籍地怀有强烈浓厚的认同感。朱熹所作的《婺源茶院朱氏世谱后序》阐述得很清楚:“熹闻之先君子太史吏部府君曰‘吾家先世居歙州之黄墩。’”

朱熹之父朱松当年远离故里仕宦在外,也不曾一日敢忘却徽州。对此,朱熹所撰《名堂室记》如此记述其父:“紫阳山在徽州城南五里,尝有隐君子居焉。今其上有老子祠。先君子故家婺源,少而学于郡学,因往游而乐之。既来闽中,思之独不置,故尝以‘紫阳学堂’者刻其印章。盖其意未尝一日而忘归也。” 而朱熹本人也更是“不敢忘先君子之志,敬以印章所刻,榜其所居之听事,庶几所谓乐乐其所自生。礼不忘其本者,后世犹有考焉”。

朱熹曾数次返回徽州故里祭祖扫墓,并写有《归新安祭墓文》《又祭告远祖墓文》等文章。他每次回徽州,都要在徽州逗留数月,从事讲学等学术活动。徽州从学者甚众,其中最有成就的达12人之多。朱熹在故乡徽州留下了很多文字墨宝,既有记略、谱序,又有匾额、诗文等。

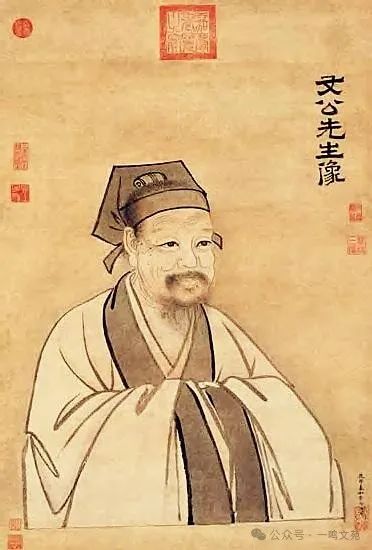

朱熹在著述立说时总是自称“新安朱熹”或“紫阳朱熹”,以示对故乡徽州的强烈认同。朱熹死后不久,宋理宗就追封他为“信国公”,后又改为“徽国公”,并亲自为婺源朱子庙题写了“文公阙里”匾额,还为歙县紫阳书院题匾等。清代乾隆年间,篁墩修建“程朱三夫子祠”(二程夫子、朱夫子祖居祠),祠前竖立牌坊,乾隆皇帝赐书匾额曰“洛闽溯本”。这些充分表明历届朝廷对朱熹是徽州人的认可。

明代东林名士高攀龙为《程朱阙里志》)所写的序里说:“程夫子生洛,朱夫子居闽,人知三夫子洛闽相去之遥,不知两姓之祖同出于歙,又同出于篁墩之撮土也。”这也真可以说是“天地之气,山河之灵,钟为圣贤,或发于一时一地;或培其先世,而发于异地异时。”因此,篁墩是集“千古灵异所钟”的一处形胜之地,徽州是程朱理学之根系所在。所以,世人将徽州与孔子故里山东曲阜相提并论,雅称之为“程朱阙里”。

徽州被雅称为“程朱阙里”,是徽州深厚儒学传统的体现,是徽州文化独特魅力的象征,更是徽州人民精神追求的标志。

理所当然,“程朱阙里”这一雅称,不仅是对徽州深厚文化底蕴的一种认可和对徽州人民精神追求的一种赞赏,而且是对徽州与程颢、程颐两位儒学大师和儒学集大成者朱熹之间深厚渊源的一种肯定,是对徽州儒学传统的最高褒奖。毫无疑问,也与徽州这片土地上涌现出了众多程朱学派的学者密不可分。

程朱理学自创立之日起,就在徽州得到了广泛的传播和实践。宋代以来,徽州地区兴起的大量书院和私塾,成为研究和传播儒学的重要基地。许多徽州子弟在这些书院和私塾中接受教育,深受程朱理学的影响,他们在科举考试中屡获佳绩,使得徽州的学术地位日益显赫。

徽州士人不仅在学术上继承和发扬了程朱理学,更将其融入到日常生活中,使之成为指导人们行为的准则。这种深入人心的儒学传统,使得徽州成为了名副其实的“程朱阙里”。

徽州不仅是程朱理学的原乡,更是中国传统文化的重要承载地。在未来的岁月里,徽州将继续以其独特的文化魅力,吸引着世人的目光,传承着中华民族的智慧与精神。

(信息来源:网络)

世界朱氏网编辑部转发