科普:明代科举中的籍与贯

来源:管理员 | 上传者: 世界朱氏网 | 2025/01/06|浏览量:932

尽管在多数情况下,明人并无对自身籍贯刨根问底的必要,但役籍无疑是对日常生活影响最大的。此外,史籍和旧方志在著录人物籍贯时根本没有统一标准,加上自我身份认同存在较大的个体差异,同一个人往往就出现了两个甚至更多的“籍贯”。

有趣的是,科举制度的实行在一定程度上为这看似纷乱的明代户役制度起到了规范化的作用。针对这一方面,本文参考王毓铨《籍·贯·籍贯》、高寿仙《关于明朝的籍贯与户籍问题》、沈登苗《明代双籍进士的分布、流向与明代移民史》等论文进行相关科普。

一、户籍册与户籍认定

明代所有人都要入“籍”,宗室成员编入“玉牒”,其他人则编入“黄册”。基本户籍分良、贱两类。良籍包括民、军、匠、灶四种,如《后湖志》言:“人有千门万户,总出于军、民、匠、灶之一籍。”贱籍包括乐户、丐户、疍户、九姓渔户等。里甲在攒造黄册时,不论军、民、匠、灶等户都要在黄册上登记,并注明所属的户类。从中进一步挑出军户,单独造册,人称“军黄”。科举考试仅限良籍参加。

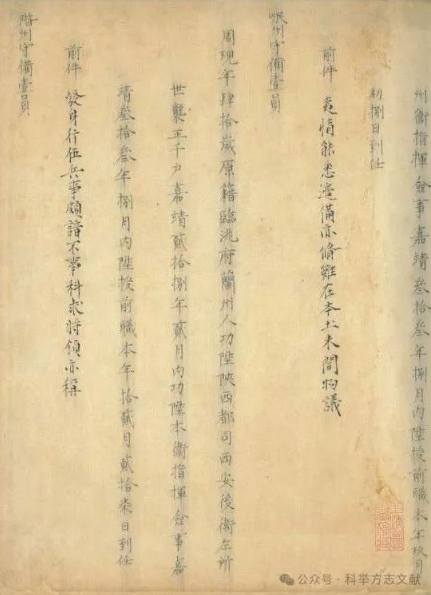

(《嘉靖武职履历考核档案残稿》)

明代文献对于原初入籍之地,通称“原籍”“本籍”“祖籍”等,而入籍他处则称为“占籍”“著籍”“附籍”。明代人户的著籍情况比较复杂,大致有以下类别:

(甲)州县单籍。即在某州县著籍编入黄册,未曾迁移改籍。此种既有民户,也有军、匠、灶等户。

(乙)卫所单籍。明初有些从征、归附军人,特别是获得各级世袭武职者,应当只有卫所户籍,而没有编入州县黄册。此外,未设州县地方由卫所代管的非军籍人户,也当归入此类。

(丙)因起赴役地形成双籍。即已在某州县著籍编入黄册,因起赴指定机构服役,又在服役机构或地点占籍。又有两种情形:(一)占籍于服役机构,如军户占籍于卫所,医户占籍于太医院,天文户、阴阳户占籍于钦天监;(二)占籍于服役地所在州县,如站户占籍于驿站所在州县,南京仓脚夫占籍于上元、江宁二县,北京轮班匠户、富户占籍于宛平、大兴两县等。

(丁)因迁移形成双籍。即已在某州县著籍编入黄册,因经商、仕宦、流徙等各种原因迁居其他州县并占籍。需要指出的是,无论是因起赴役地还是自行迁移者,随着时间推移,在占籍地出生的人丁,实际与原籍并无联系,也不可能登入原籍黄册内,但他们仍然保持着“双籍”属性。从明初开始,朝廷就十分注意流民的著籍问题,总的原则是尽量使之返回原籍,并允许在寓居地已有生活基础者就地占籍。

明代官员任职,例应回避役籍地。如弘治十四年,“命南京刑部右侍郎金泽与南京兵部右侍郎潘蕃两更其任。以南京给事中史后等言:泽占籍都下,亲旧颇多,每问刑之际,动涉嫌疑,难于回避故也。”万历十五年,都察院题:“巡视下江、苏松等处御史黄正色,祖籍嘉兴守御千户所,旧隶苏州卫,相应回避。”金泽原籍浙江鄞县,占籍于应天府江宁县;黄正色原籍直隶苏州卫,占籍浙江秀水县(据清盛枫《嘉禾徵献录》卷二记载:“嘉兴黄氏,其先豫章人,洪武中,自新淦谪戍广洋卫,改隶嘉兴千户所,后籍秀水。”嘉、万间科甲鼎盛,人称“秀水黄氏”)。据此看来,如果严格的话,明代任官对于役籍和乡贯所在地都应规避。

明代审核籍贯最为严格的场合,当属科举考试。这是因为明代的乡试以布政司为单位举行,并有规定的解额;会试则分南、北、中三个地域按既定比例录取。为防止因“冒籍”而影响区域考试公平,所以要求考生开报籍贯并严加审核。但从现存登科录看,对于如何开报籍贯,似乎并无统一标准,以致所报格式不一,可以归纳为以下几种类型:

A类(开报单籍)

A1(万历五年)李植,贯山西大同府大同县民籍。

A2(嘉靖二十六年)张居正,贯湖广荆州卫军籍。

A类又分两种情况:A1所报当为原籍地。但需注意,这些人并不一定实际居住在原籍。据《明史》,李植父李承式“自大同徙居江都”,可知李植实际居住地为江都,但因并未占籍江都,所以仍须开报原籍,并在山西参加乡试。A2所报当为占籍地。据张居正之子张敬修介绍,张居正“其先庐州合肥人也,始祖福以壮士从高皇帝起濠,渡江克采石,从大将军定吴越闽广,累功授归州长宁所世袭千户,其后四世孙自秭归徙家江陵,遂为江陵人”。可知江陵既非张居正的远祖居地,也非始祖张福的原籍卫所,张福四世孙迁隶荆州卫,荆州卫遂成为其家占籍地,而荆州卫地处江陵,所以也称其为江陵人。

B类(移民双籍)

B1(洪武四年)胡澄,贯浙江绍兴府诸暨县儒籍,寓温州府。

B2(嘉靖十四年)萧体元,贯江西吉安府泰和县人,河南南阳府新野县民籍。

B3(嘉靖四十一年)徐学古,贯河南河南府洛阳县民籍,浙江杭州府仁和县人。

B类籍贯的改变与役籍无关,当属于迁徙的移民。具体情况也有差异:B1胡澄虽开报了双籍,但其籍贯仍在诸暨,虽实际居住于温州,但并未在温州入籍。B2萧体元与B3徐学古,其家分别从江西、浙江迁居河南,但两人开报籍贯的方式却相反,萧体元以原籍地为“贯”,而徐学古是以占籍地为“贯”。从两人都在河南乡试可知,虽然开报籍贯方式相反,实际情况应当是相同的。

C类(戍守双籍)

C1(成化二十三年)沈瓒,贯浙江宁波府慈溪县人,顺天府大兴县民匠籍。

C2(正德三年)冯裕,贯辽东广宁左卫军籍,山东临朐县人。

(正德六年)高文豸,贯辽东定辽中卫军籍,山东黄县人。

(嘉靖四十一年)严镃,贯光禄寺厨籍,顺天府丰润县人。

(万历五年)冯琦,贯山东青州府临朐县军籍,辽东广宁左卫人。

C3(成化八年)高升,贯辽东定辽中卫军籍,辽阳盖州人。

C4(嘉靖八年)冯彬,贯广东雷州卫官籍,附籍海康县。

C类双籍是由于服役造成,其开报籍贯的方式也不统一。其中冯裕原籍山东临朐县,远祖赴广宁左卫服役,遂占籍于此,故冯裕参试时报为辽东广宁左卫军籍,后列原籍。冯裕显达后,归居临朐并复籍。万历五年,其曾孙冯琦参试时报为山东青州府临朐县军籍,而又以广宁左卫为原籍。高升与高文豸为父子,两人均以占籍地为“贯”,但高文豸后列山东黄县,当是其原籍地,而高升后列辽阳盖州,当是其居住地(定辽中卫治所在辽阳)。C4冯彬是以役籍所隶为“贯”,并说明附籍于海康县。明代允许卫所军户有条件的在附近州县附籍,海康县隶属雷州府,与雷州卫应当邻近,冯彬应当就是在附近州县附籍的事例。

上述复杂情况说明,明代对于籍贯的表述,并无明确而统一的标准,考生的理解也大不相同。因为有些人的出生地、居住地和役籍所在地是合一的,有些人却是分离的。但对考生的乡试地点加以观察可以看出,明代双籍考生开报的籍贯,无论先后顺序如何,凡在某府县、某卫或某机构(如太医院、钦天监、王府仪卫司)后附户籍类别者,才是其占籍地(即实际户籍所在地);未附户籍类别的贯址,大多都是原籍地,但也有的是寓居地。除不被法令允许在异地参试,考生例应在占籍地省份参加乡试,但也有极个别的例外情况。如成化十四年进士鲁义,贯辽东定辽右卫官籍,湖广黄冈县人,似应在山东乡试,而实际是在湖广乡试。观其三代,鲁义曾祖为百户,而祖、父皆无职,或许是已经作为余丁返回原籍定居。

在科举等场合需要严格确认籍贯,日常生活则无此必要。人们通常所说“籍贯”“本籍”“本贯”等,也大多是原籍,而非占籍地。事实上,由于多次迁移,有些人可能拥有两个及以上的籍贯,自家人说法也未必一致。除前述高升、高文豸父子所报籍贯不同外,又如成化十一年进士佟珍与正德十六年进士佟应龙为父子,前者报为“山东青州府人”,后者报为“直隶山阳人”。明末允许宗室子弟参试,所报乡贯亦不一致。如崇祯七年朱统铚,江西南昌府新建县人,宁藩石城王府宗籍,是以宁王府所在地为乡贯;崇祯十年朱统鐼,南直隶凤阳府泗州盱眙县人,宁藩江西新建县宗籍,是以明太祖之祖居地为乡贯。

史籍在著录人物籍贯时,也往往随意取舍。如清修《明史》中的人物列传,在籍贯记载上就相当混乱。

清修《明史列传》有些是以占籍地为传主籍贯。如:

成化十一年进士曹元,据《登科录》“贯直隶含山县人,大宁前卫官籍”,《明史》谓其“大宁前卫人”;

弘治九年进士胡献,据《登科录》“贯直隶扬州兴化千户所军籍,江西新喻县人”,《明史》谓其“扬州兴化人”;

弘治九年进士周玺,据《登科录》“贯直隶庐州卫军籍,安庆府太湖县人”,《明史》谓其“庐州卫人”;

嘉靖四十四年进士沈鲤,据《登科录》“贯河南归德卫军籍,直隶苏州府昆山县人”,《明史》谓其“归德人”。

清修《明史列传》有些则以原籍地为传主籍贯。如:

天顺八年进士李东阳,据《登科录》“贯湖广茶陵县人,金吾左卫军籍”,《明史》谓其“茶陵人”;

弘治十二年进士张文锦,据《登科录》“贯辽东广宁左屯卫军籍,山东安丘县人”,《明史》谓其“安丘人”;

万历五年进士王谦,据《登科录》“贯锦衣卫官籍,山西平阳府蒲州人”,《明史》谓其“蒲州人”。

至于地方志,更是热衷于搜罗本地名人,一个名人可能会出现在多种地方志中。要想弄清某人的真实籍贯,必须结合传记资料加以判断。

二、基本户籍的衍生

基本户籍之外的其他户籍,都是次生户籍,其种类前后有所变化。如明初确定户籍,基本上以元朝旧籍为定,保留了一些元朝时期的户籍类别,但明朝本身并不设立此籍。儒籍就是如此。所以洪武年间,儒籍进士特多,其后日益稀少,就是因为在元朝为儒户者才可继续称儒户,而明朝新兴起的儒士并不能归入儒籍。次生户籍,其性质多近似役籍,如需要某种专业技能,所以在继役时有限制条件。如隶属钦天监的阴阳户,子孙只学天文历算,无需学其他,但当天文生有缺,必须通过考校才能收用;隶属太医院的医户,“凡医士,俱以父祖世业代补”,但补用时也要经过考校。

现存登科录资料中的进士户籍,情形十分复杂,其中既有役籍,也有非役籍。同种役籍又说法不一,仅以军籍为例,就有军籍、军官籍、总旗籍、旗籍、官籍、卫籍、屯种军籍等说法。近年来,有学者利用这些资料考察各籍进士的数量和比重,由于进士所报户籍原本就标准不一,加之研究者或是将各个层次的户籍平铺并叙,或虽做层次区分而归类不当,或对某籍的隶属和性质发生误解,从而难以反映实际情况。

以使学者颇为困惑的官籍为例,其家庭可以分为三种情况:

一是属于卫所军官(此类人数最多):

如正统十三年沈琮,贯南京旗手卫官籍,直隶武进县人,祖父为旗手卫百户;成化二年贺钦,贯浙江宁波府定海县人,辽东广宁后屯卫官籍,兄为百户;嘉靖二十九年钱錞,贯湖广显陵卫官籍,曾祖、祖、父未见任职,但据钱錞传记资料,其七世祖以功授荆州左卫百户,后徙承天护显陵,而钱錞家荆州。

二是隶属特殊机构:

如正德九年方楷,为钦天监官籍;万历二年郝国章,太医院官籍,山西太原府阳曲县人,曾祖、祖、父皆为太医院官;万历十四年孙承荣,四夷馆官籍,直隶苏州府长洲县人;崇祯元年葛逢夏,顺天府文思院官籍。

三是父祖有仕宦经历:

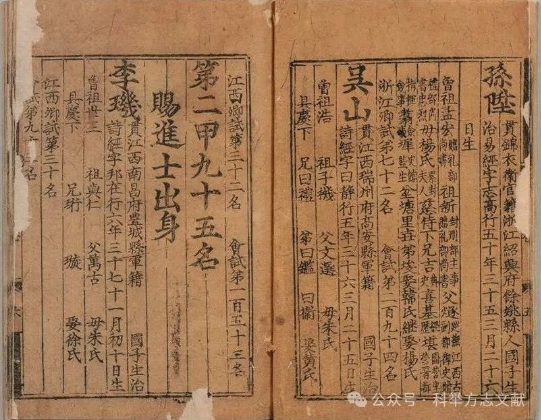

(《嘉靖十四年进士登科录》孙升)

如宣德五年王复,贯浙江宁波府慈溪县官籍,父为金溪县知县;正统十年申祐,贯贵州思南府婺川县官籍,父为婺川县五堡三坑巡检司巡检;景泰二年章格,贯直隶苏州府常熟县,父为前监察御史,兄为平湖县学训导;嘉靖十一年张合,贯云南永昌府官籍,应天府江宁县人,其父为以南京户部右侍郎致仕的张志淳。

有学者认为, 明代并无法定的“官籍”,登科录所见乃是参试者的自我判定,或为世袭武职,或隶特殊机构,或因父祖曾任大小官职,虽皆与“官”有关,其性质差别很大,而且具有同样身份者未必报作官籍。因此将“官籍”作为户籍之一种加以剖析,或许并无多大意义。

(科举方志文献 2025年01月01日安徽)

同一个世界,追求不同的境界,世界朱氏网追求:创新、文明、祥和、拼搏!

用一句话点亮人生,用一本书治愈心灵,用一场演讲改变世界,让地球变得更美好!

(有事找站长,支持世界朱氏网,长按扫码)

寻根问祖,查找家谱,就上朱氏家谱库,联系微信:19819884266。

寻根问祖、编修家谱,传播朱氏文化,品“中华朱氏酒”、“朱府囍酒”。济南炎黄朱氏文化传媒有限公司,19819884266。