从“五星出东方”到五星红旗:符号传承、哲学逻辑与中国革命的历史必然

来源:管理员 | 上传者: 世界朱氏网 | 2025/08/20|浏览量:348

从“五星出东方”到五星红旗:符号传承、哲学逻辑与中国革命的历史必然

摘要

1995年新疆尼雅遗址出土的“五星出东方利中国”汉代蜀锦,以其跨越千年的神秘符号与现代中国国旗形成奇妙呼应。本文通过历史文献考据与哲学思辨相结合的方法,解析“五星出东方利中国”的占星学本源与哲学内涵,探讨其与五星红旗在符号演进中的历史联系,进而阐释中国共产党领导的革命成功与这两组“五星”符号所蕴含的民族精神之间的内在逻辑。研究发现,从古代星占符号到现代国家标志,“五星”的嬗变既体现了中华民族共同体意识的历史延续,也彰显了马克思主义中国化进程中对传统文化的创造性转化,最终印证了中国革命成功的历史必然性根植于文化基因与时代使命的辩证统一。

关键词:五星出东方;五星红旗;中国共产党;革命成功;哲学关系

引言

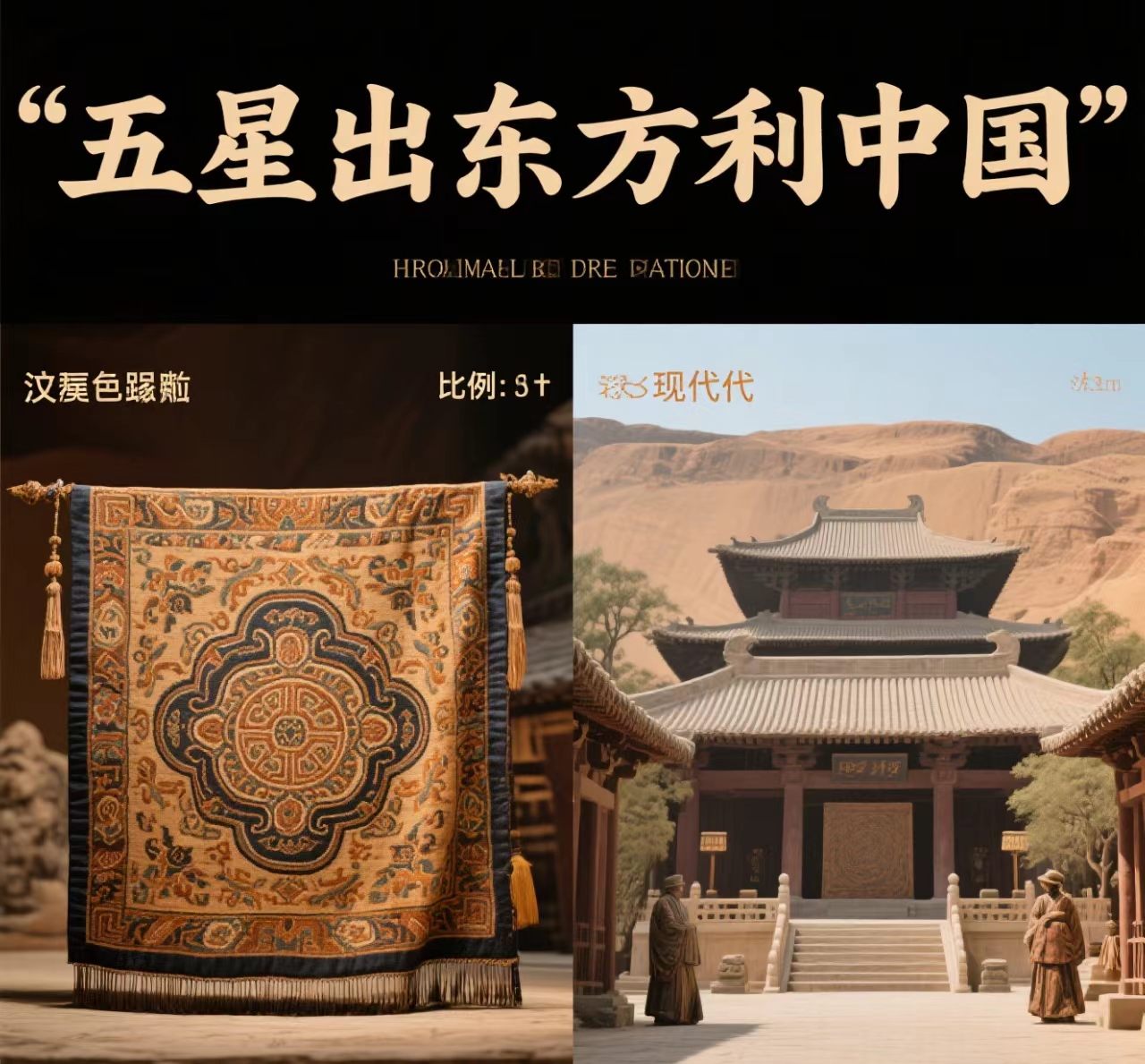

1995年10月,中日联合考察队在新疆和田地区民丰县尼雅遗址的一座东汉晚期墓葬中,发掘出一件震惊学界的文物——“五星出东方利中国”锦护臂。这件长18.5厘米、宽12.5厘米的蜀锦,以青、赤、黄、白、绿五色丝线织就,除主体文字外,还配有云气纹、鸟兽纹等图案,其工艺之精湛、寓意之深远,被列为国家一级文物,现藏于新疆维吾尔自治区博物馆。巧合的是,中华人民共和国国旗“五星红旗”同样以“五星”为核心符号,这种跨越两千年的符号重叠,引发了学界对历史与现实、传统与现代关系的持续探讨。

长期以来,关于“五星出东方利中国”与五星红旗的研究多集中于符号学层面的对比,而对二者背后的哲学逻辑关联、以及这种关联与中国共产党领导的革命成功之间的深层联系探讨不足。部分研究将“五星出东方”简单视为一种“预言”,忽视了其历史语境与文化内涵;另一些研究则过度强调现代符号与传统符号的断裂,未能把握中华民族精神传承的连续性。本文认为,“五星出东方利中国”与五星红旗作为不同历史时期的文化符号,既存在本质区别,又蕴含着哲学层面的内在联系,这种联系深刻反映了中华民族从传统到现代的精神演进轨迹,而中国共产党领导的革命成功正是这种精神演进的历史必然结果。

一、“五星出东方利中国”的历史语境与哲学内涵

(一)“五星出东方利中国”的文本溯源与占星学基础

“五星出东方利中国”并非孤立的文物铭文,而是中国古代星占学体系的重要组成部分。其文本源头可追溯至先秦至汉代的天文历法文献,《史记·天官书》《汉书·天文志》《淮南子·天文训》等典籍均有关于五星运行与人间吉凶关系的记载。《史记·天官书》明确指出:“五星分天之中,积于东方,中国利;积于西方,外国用兵者利。”这里的“五星”即金(太白)、木(岁星)、水(辰星)、火(荧惑)、土(镇星)五大行星,古人通过长期观测发现,五星的聚合与分离具有周期性规律,这种规律被认为与人间王朝的兴衰、战争的胜负存在神秘关联。

汉代是中国古代星占学体系成熟的关键时期,汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”后,董仲舒提出的“天人感应”学说成为官方意识形态,将自然现象与社会政治紧密结合。“五星出东方”作为一种罕见天象,被赋予“天命所归”的政治意涵——当五星聚合于东方天穹时,象征着“中国”(即中原王朝)将获得上天的眷顾,此时用兵则“利”。这种星占逻辑的哲学基础是“天人合一”,即宇宙秩序与人间秩序存在同构性,天体运行的规律是对人类社会的警示或嘉许。

需要明确的是,这里的“中国”并非现代意义上的民族国家概念,而是指“中原地区”或“中央王朝直接管辖的区域”。《诗经·大雅·民劳》中“惠此中国,以绥四方”的“中国”,即为此意。而“利”也并非泛指国家繁荣,更多特指军事行动的胜利,这与汉代频繁的边疆战事背景密切相关。尼雅遗址作为汉代西域精绝国所在地,出土的锦护臂可能是汉军出征时的吉祥符,体现了中原王朝对西域的经略意图。

(二)“五星出东方”的哲学内核:秩序、统一与福祉

剥离星占学的神秘主义外衣,“五星出东方利中国”蕴含着古代先民对宇宙与社会的深层哲学思考,其核心可概括为三个层面:

1.对宇宙秩序的敬畏与遵循

古人认为,五星的运行是“天道”的具象化表现,其规律性是宇宙秩序的证明。《荀子·天论》言“天行有常,不为尧存,不为桀亡”,虽反对盲目迷信,却承认自然规律的客观性。“五星出东方”被视为宇宙秩序的“和谐态”,这种状态投射到人间,便是社会秩序的稳定。因此,对星象的观测与解读,本质上是先民试图通过把握宇宙秩序来规范人间秩序的努力,体现了“道法自然”的哲学智慧。

2.对“大一统”的政治追求

汉代是中国历史上“大一统”格局巩固的时期,“中国利”的表述隐含着对中央集权、疆域统一的政治期盼。五星聚合象征着“多元一体”——五颗行星虽各有轨迹,却能在特定时刻形成统一的天象,这与汉代“春秋大一统”的政治理念形成呼应。董仲舒在《春秋繁露》中强调“《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也”,这种对统一的追求,成为“五星出东方”符号背后的政治哲学内核。

3.对群体福祉的朴素向往

“利”字直接体现了先民对美好生活的追求。在生产力低下的古代社会,战争胜负、农业丰歉直接关系到群体生存,星占中的“利中国”本质上是对国泰民安、族群延续的祈愿。这种对集体福祉的关注,超越了个体利益,形成了以族群为单位的命运共同体意识,这是中国古代哲学中“民为邦本”思想的早期体现。

二、五星红旗的符号建构与哲学创新

(一)五星红旗的设计理念与历史语境

1949年6月,中国人民政治协商会议筹备会决定成立国旗、国徽、国歌评选委员会,面向全国征集国旗设计方案。最终,曾联松设计的“五星红旗”方案经毛泽东审定并提交政协会议表决通过,成为中华人民共和国国旗。其设计理念是:旗面为红色,象征革命;左上角缀黄色五角星五颗,其中一颗大星代表中国共产党,四颗小星分别代表工人阶级、农民阶级、城市小资产阶级和民族资产阶级;四颗小星环拱于大星之右,并各有一个角尖正对大星的中心点,象征中国共产党领导下的革命人民大团结。

五星红旗的诞生绝非偶然,而是近代中国历史发展的必然产物。自鸦片战争以来,中国逐步沦为半殖民地半封建社会,无数仁人志士探索救国道路却屡遭失败。中国共产党成立后,将马克思主义基本原理与中国实际相结合,团结各革命阶级,经过新民主主义革命最终实现民族独立和人民解放。五星红旗的符号建构,正是这一历史进程的视觉浓缩,其核心是“团结”与“革命”,体现了“人民当家作主”的政治理念。

(二)五星红旗的哲学突破与时代内涵

与“五星出东方”的古代符号相比,五星红旗在哲学层面实现了根本性突破,同时延续了中华民族的精神基因:

1.从“天人感应”到“以人为本”的哲学转向

五星红旗彻底摒弃了古代星占学的神秘主义色彩,将“五星”的象征意义从“天道眷顾”转变为“人间力量”。大星与小星的关系,不是自然天象的简单模仿,而是对社会结构的理性建构——中国共产党作为领导核心,与各革命阶级的辩证统一,体现了马克思主义哲学中“人民是历史的创造者”的基本观点。这种转向标志着中国哲学从对超自然力量的依赖,走向对人的主体性的自觉认知。

2.从“王朝统一”到“民族共同体”的内涵拓展

古代“五星出东方”中的“中国”是地域与王朝概念,而五星红旗中的“中国”是现代民族国家概念。四颗小星代表的四个阶级,涵盖了近代中国社会的主要群体,其“大团结”理念超越了传统的血缘、地缘局限,形成了以共同历史记忆、共同奋斗目标为基础的现代中华民族共同体意识。这种意识既继承了古代“大一统”的政治追求,又赋予其新的时代内涵——各民族、各阶级在平等基础上的团结协作,而非等级秩序下的臣服。

3.从“被动祈福”到“主动创造”的实践哲学

“五星出东方利中国”的“利”是对天象的被动等待,而五星红旗的“利”则是对美好未来的主动创造。红色象征的“革命”,本质上是通过实践改变旧世界、建立新世界的过程,这体现了马克思主义实践哲学的核心观点——“哲学家们只是用不同的方式解释世界,而问题在于改变世界”。五星红旗所代表的,正是中国人民在党的领导下通过革命实践实现民族复兴的主动追求,完成了从“宿命论”到“实践论”的哲学跃升。

三、从传统符号到现代标志:哲学关联与本质区别

(一)符号演进中的哲学连续性

尽管“五星出东方”与五星红旗诞生于截然不同的历史语境,二者却在哲学层面存在深刻的连续性,这种连续性构成了中华民族精神传承的重要脉络:

1.“五星”符号的集体无意识传承

荣格的“集体无意识”理论认为,一个民族的文化符号会沉淀为集体心理结构,在不同时代以不同形式显现。“五星”作为贯穿两千多年的符号,从古代星占中的吉祥象征到现代国旗中的核心元素,体现了中华民族对“聚合”“和谐”意象的深层认同。这种认同并非刻意设计,而是文化基因的自然延续,反映了中华民族对群体团结的永恒追求。

2.“中国”概念的历史演进与精神内核的一致性

从汉代“中原王朝”到现代“中华人民共和国”,“中国”的地理范围、政治内涵不断拓展,但“追求国家繁荣、人民幸福”的精神内核始终未变。“五星出东方利中国”的朴素祈愿与五星红旗所象征的“民族独立、人民解放”,在价值层面形成了历史呼应,体现了中华民族对自身命运的持续关注和不懈奋斗。

3.“秩序建构”的哲学同构性

古代“五星聚合”象征宇宙秩序与人间秩序的和谐,五星红旗的“五星布局”则象征社会秩序的理性建构。二者虽在秩序的来源(天道vs人道)上存在差异,但都追求“多元一体”的和谐状态——古代是“天、地、人”的和谐,现代是“党、人民、国家”的统一。这种对秩序的追求,是中国哲学“和而不同”理念的历史延续。

(二)符号本质的时代差异

强调连续性并非忽视本质区别,“五星出东方”与五星红旗在哲学基础、阶级属性、实践路径上存在根本性差异:

1.哲学基础:神秘主义与科学理性的对立

“五星出东方”建立在“天人感应”的唯心主义哲学基础上,将国家命运寄托于天象变化;五星红旗则以马克思主义唯物辩证法为指导,认为国家发展的根本动力是人民群众的实践活动,体现了科学理性对神秘主义的超越。

2.阶级属性:封建王朝与人民民主的分野

汉代蜀锦的“五星”符号服务于封建统治阶级,是维护皇权正统性的工具;五星红旗则代表最广大人民的根本利益,其“人民大团结”理念体现了社会主义民主政治的本质,即人民当家作主。这种阶级属性的差异,决定了二者在价值追求上的根本区别。

3.实践路径:被动等待与主动奋斗的反差

古代先民通过观测星象“等待”吉祥降临,本质上是对客观规律的消极适应;中国共产党则领导人民通过革命、建设、改革“创造”美好未来,体现了对客观规律的积极运用。这种从“被动”到“主动”的转变,是人类主体性觉醒的重要标志。

四、中国共产党领导的革命成功:历史必然与文化基因的辩证统一

(一)革命成功的历史逻辑:马克思主义中国化的实践伟力

中国共产党领导的革命成功,绝非偶然,而是历史的必然选择。这种必然性体现在三个层面:

1.理论指导的科学性

中国共产党将马克思主义基本原理与中国具体实际相结合,形成了毛泽东思想等理论成果,为革命提供了科学的世界观和方法论。马克思主义的阶级斗争理论、历史唯物主义观点,帮助中国共产党人认清了近代中国的社会性质和主要矛盾,找到了“农村包围城市、武装夺取政权”的正确道路,这与资产阶级政党的改良主义、教条主义形成鲜明对比。

2.阶级基础的广泛性

中国共产党始终代表最广大人民的根本利益,团结工人、农民、小资产阶级、民族资产阶级等一切进步力量,形成了广泛的统一战线。这种团结超越了阶级、阶层、地域的局限,与五星红旗“四颗小星环拱大星”的象征意义高度一致,体现了“人民史观”的哲学内涵。相比之下,国民党政权代表大地主大资产阶级利益,脱离人民群众,最终走向孤立。

3.实践路径的革命性

面对帝国主义、封建主义、官僚资本主义的三重压迫,中国共产党认识到“枪杆子里出政权”,通过武装斗争推翻旧政权,建立人民民主专政的新中国。这种革命实践既符合马克思主义“暴力革命”理论,又契合中国国情,是“实践是检验真理的唯一标准”的生动体现。

(二)文化基因的传承:从“大一统”到“共同体”的精神支撑

中国共产党领导的革命成功,不仅得益于马克思主义的科学指导,也离不开对中华民族优秀传统文化的继承与发展,“五星”符号的精神传承便是典型例证:

1.对“大一统”理念的创造性转化

古代“五星聚合”所象征的“大一统”理念,被中国共产党转化为“中华民族共同体意识”。在革命过程中,党始终坚持民族团结,反对分裂主义,提出“中华各民族一律平等”的政策,在维护国家统一的同时保障各民族权益,使“大一统”从封建王朝的政治诉求,转变为各民族共同的价值追求。

2.对“民为邦本”思想的现代升华

“五星出东方利中国”中对群体福祉的祈愿,与中国共产党“全心全意为人民服务”的宗旨形成历史呼应。党在革命时期开展土地革命,解决农民最关心的土地问题;建立抗日民族统一战线,维护民族生存权;最终建立人民当家作主的国家,将古代“民本”思想升华为“人民主体”的政治实践,赢得了广大人民群众的衷心拥护。

3.对“自强不息”精神的继承发扬

中华民族在漫长历史中形成了“天行健,君子以自强不息”的奋斗精神,“五星出东方”的祈福本质上是对这种精神的曲折表达。中国共产党将这种精神与马克思主义的实践观相结合,形成了“自力更生、艰苦奋斗”的革命精神,在没有外部援助的情况下,依靠人民群众的力量取得革命胜利,印证了“幸福不会从天而降,梦想不会自动成真”的朴素真理。

(三)符号认同与革命动员:文化软实力的历史作用

五星红旗作为现代国家符号,其与“五星出东方”的历史呼应,在革命动员中发挥了潜移默化的文化认同作用:

1.符号的亲和力增强革命凝聚力

“五星”作为传统吉祥符号,在民间具有广泛的文化认同基础。五星红旗采用“五星”设计,无形中拉近了新生政权与人民群众的心理距离,使“革命”“解放”等抽象概念通过熟悉的符号形式被大众理解和接受,增强了革命队伍的凝聚力。

2.历史的连续性强化政权合法性

“五星出东方利中国”的考古发现虽在1995年,但类似的五星符号与“中国”认同在历史文献中早有记载。五星红旗的设计无意中延续了这种历史记忆,使人民群众在情感上将新生政权视为中华民族历史的合理延续,而非外来的“异质力量”,从而增强了对中国共产党领导的政治认同。

3.价值的共鸣提升社会动员力

无论是古代的“利中国”还是现代的“民族复兴”,其核心价值都是国家繁荣、人民幸福。这种价值共鸣使中国共产党的革命目标与人民群众的朴素愿望形成一致,使革命动员获得了深层的文化心理支撑,转化为改天换地的物质力量。

结论

“五星出东方利中国”与五星红旗作为跨越两千年的文化符号,既存在本质区别,又蕴含着深刻的哲学关联。前者是古代星占学体系的产物,体现了先民对宇宙秩序的敬畏、对国家统一的期盼和对群体福祉的祈愿,其哲学基础是“天人合一”的唯心主义;后者是现代革命实践的结晶,象征着中国共产党领导下的人民大团结,其哲学基础是马克思主义的唯物辩证法。二者的符号演进,反映了中华民族从“被动祈福”到“主动创造”、从“天人感应”到“以人为本”、从“王朝认同”到“民族共同体”的精神飞跃。

中国共产党领导的革命成功,是这种精神飞跃的历史必然结果。它既得益于马克思主义的科学指导,实现了对传统文化的批判继承;又扎根于中华民族的文化土壤,将“大一统”“民为本”“自强不息”等精神基因转化为革命实践的动力。五星红旗与“五星出东方”的历史呼应,不仅是符号的巧合,更是文化传承与时代创新的辩证统一,印证了“只有将马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合的历史同频共振。

(汉明长河,2025年8月)