近代家谱的编纂及改良

来源:管理员 | 上传者: 世界朱氏网 | 2021/11/10|浏览量:1781

叶 舟

晚清到民国,虽然时局多变,思想纷杂,却依然是家谱纂修的高峰期,现存的大部分家谱都是修于光绪至民国时,据常州市武进区谱牒文化研究会会长朱炳国编著《常州家谱提要》书中所收入的近1600部家谱进行的不完全统计,其中在民国时所修家谱占52%,光绪宣统时所修家谱占了35%,可以说修于近代的家谱占了绝大多数。即使在抗战烽火连天之中也仍然有大量的家谱被编纂出来。如盛宣怀家族的《龙溪盛氏宗谱》和汪洵家族的《汪氏合谱》修于1943年,周腾虎家族的《临濠周氏宗谱》和蒋维乔家族的《新安蒋氏宗谱》均修于1941年。

抗战结束之后,由于战争期间大多数人流离失所,一旦和平到来,便产生了强烈的寻找亲人,重建家族的愿望,因此产生了又一个修谱的高潮。沙孟海当时为蒋介石修谱,他回忆道:“抗日战争初结束,各地各姓纷纷发动重修家谱,交游中不少人向我访寻修谱体例”,于是他同柳诒徵商讨,拟订了一个《家谱通例》。在常州本地,在当时兴修的家谱便有修于1948年的《毗陵唐氏家谱》《萧江氏宗谱》,修于1949年的《恽氏家乘》和《毗陵谢氏宗谱》等。

既然在近代有大量的家谱被兴修,那么这些家谱在修撰的过程中肯定会遇到那个时代所必须面对的问题,即革新还是从旧的问题。1928年11月,孟森为自己家族新修的《毗陵孟氏六修宗谱》作序,他在序言中对家谱的发展变迁作出了详细的叙述:

古有谱系之学,详一国士大夫族望,非人人之家有谱也。世族之名,门第之见,至宋而始杀。宋郑氏《通志》尚有《氏族略》,以结前代之谱学。欧阳氏、苏氏制为家谱,开后世之谱例。家谱自欧、苏以后行之八百余年,元明以后,风俗流变,义例加严,如宋儒不讳再醮,且有叙其夫人善事,前夫以为美德者,近代谱牒于再醮之妇乃深别异之。此皆因时沿袭之变,非有定法存其间也。世运棣通,万国礼俗不无交错,以为衡量之用。舟车便而轻去其乡,衣食艰而累世同居之风不可以复得,无传袭之爵位而宗子无收养族人之力,宗法亦不能徒存。又礼制久而不定衡,其大势必不能无所增捐于旧。男女不能不稍平衡,古父尊母卑,父在为母服期,近世已不然。古又服妻与长子三年,则夫妻又自相等,长子独与次子以下不同,则所谓袭爵以长之故。凡此在吾国古今之不同,名为制礼,本乎孔氏所定之经,实则纯用礼经,于时俗亦有所难行矣。迩来制本宗外姻之服,以亲疏为厚薄,一一相平,则子娶而与嫁女无别,为女择婿又与为子纳妇无殊。系统之说或且大异乎前?谱之为谱,恐非欧、苏之式所能限。故国事定而后可言家谱,大约传统必使有考,而广收远绍,向以为美谈者,后必难乎为继,此其可以推见者也。

“因时沿袭之变,非有定法存其间”,“向以为美谈者,后必难乎为继”,这是孟森对家谱修纂历史的基本评价。所以当族人提议修谱时,他认为“宜稍待”,即仔细研究一下新时代的家谱如何修纂之后,才作定论。但是因为“族人亟亟欲观其成”,所以他不得不让步,认为“变革之际,悉遵旧法,以结从前,使后来蜕化者有托始之年,有上追之绪”,也就是说对旧有的做个总结,为后来的打下基础。可见,孟森认为,家谱修撰在这时已经到了一个可以总结过去,展望未来的时代,和家族组织一样,在变革之际,应该作出相应的调整。只是对家谱还有没有必要修,如何修,还没有一个确定的想法。

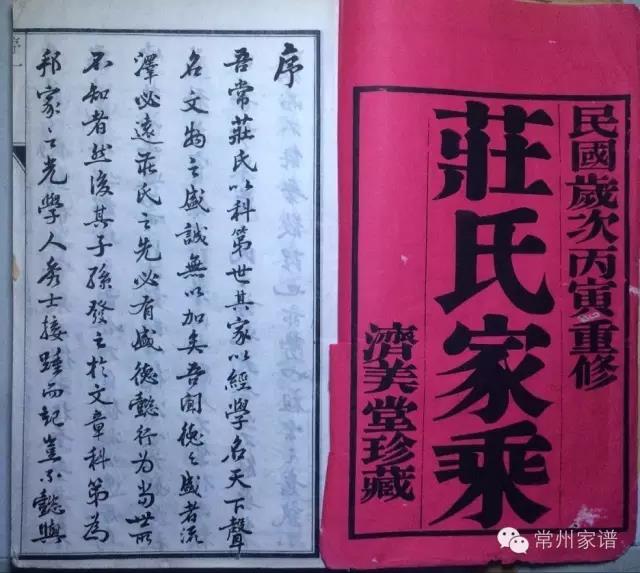

孟森、蒋维乔、庄俞、庄适、臧励龢这些新兴知识分子都曾参与到自己家谱的编纂中,如孟森这样新与旧的徘徊和矛盾,都是他们所必须面对和思考的问题。他们有的仍然继续延续原有的编纂方式,如臧励龢便是如此;有的提出了问题,但也作出了妥协,如孟森便是如此;有的则积极参与到了改良过程中,如庄俞、庄适便是如此。庄适在修谱时曾经提出由他主修,并任垫款,但是要求对家谱进行改革,如“更易前式,缩小篇幅,即可省纸,且便携带”,这一度引起了整个家族的异议,直至庄清华起来对庄启表示支持,并认为“吾族所以修谱者,欲存其先人之教,辨世次,序系派也”,只要达到这一目的,如何修,如何改,只是次要问题,“何庸以口舌争”,才获得族人的一致同意。《毗陵庄氏族谱》是民国时常州地区改良最成功,也是编纂体例最为科学的一部家谱,既和庄俞、庄适兄弟的学养和才华分不开,也和庄清华的支持分不开的。而庄清华的观点,其实恰恰正符合了孟森的想法,即家谱的体例一直在变,只要达到辨世次、序系派的目的,那么如何变只是其次的问题。而这就为家谱的改良提供了充分的空间。

一、修谱观念的改良

为什么要修谱,修谱的目的是什么,是一个很重要的问题。传统社会中,修谱的目的是为了敬宗收族,因此中国家谱的编纂往往会追溯自己的祖先,讨论姓氏之源,往往会努力祖宗推演到上古时代,其弊端便是很多宗族因此攀附名贤为始祖,如苏姓全是苏东坡后代,包姓基本是包公之后等等,在历来家谱编纂中屡见不鲜,至今犹存。针对这一现象,清代便已经有很多反对的声音,李兆洛是其中较有代表性的一位。他的《养一斋集》中为旁人所作谱序甚多,其中多次强调攀附名贤的错误观点,如“夫谱牒之设,使人不忘其本而已,使人知敬宗收族而已,若攀援假借,以为宠荣,是宗非其宗,族非其族,忘本孰甚焉。”“为谱牒者必远追周秦,近溯唐宋,徒侈华胄为美观耳。倘非其真,则伪立名字以弥其阙,颠倒世次,以就其列,诬莫甚焉。甚者认他人之祖以为祖,附他人之族以为族,辱莫甚焉。”“夫谱以辨昭穆,非其祖之昭穆,何辨焉?谱以收族属,非其祖之族属,何收焉?至于攀援华胄,合宗联谱,以为夸耀,诬祖忘本,抑又甚焉。”对此问题,极为反感。他自己编纂族谱时,便对自己本姓王氏,当时祖先育于辋川里王氏,遂冒姓的情况直言不讳。当时在他周围的常州学者,也大多禀持这种看法。如恽敬便对关于自己的祖先来自杨恽的说法不太认可,并专门撰写了一篇《得姓述》来考证其事,认为得姓来源纷繁复杂,“至后世中外递更,贵贱互易”,如果修谱者“必欲强为之说”,则“不至自诬其祖几何”。所以他认为:“夫以远为不尽信,以近为可信,则谱信矣。”张成孙在编纂自己家谱时,也认为“与其取不可必信者而合之,曷第即吾之所及知者而谱之”。

虽然有这些学者的强烈反对,但家谱编纂中“攀附华胄”的问题依然越演越烈,即使到了近代,这一情况也没有得到改善。所以胡适在给《绩溪旺川曹氏族谱》作序时,便对此提出了批评:“中国的族谱有一个大毛病,就是‘源远流长’的迷信。没有一个姓陈的不是胡公满之后,没有一个姓张的不是黄帝第五子之后,没有一个姓李的不是伯阳之后,家家都是古代帝王和古代名人之后,不知古代那些小百姓的后代都到哪里去了?”所以他建议:“各族修谱,把那些‘无参验’不可深信的远祖一概从略。每族各从始迁祖数起。各族修谱的人应该把全副精神贯注在本支派的系统事迹上,务必使本支本派的家谱有‘信史’的价值。”

常州由于有李兆洛等人的影响,“攀附华胄”的问题相对没有其它地方严重,但是也依然存在。到了近代,由于一些新式知识分子参与到编纂家谱中,编纂家谱的目的发生了一些调整,这一问题再次引起了重视,并提出了多种修正的方案,其中较为典型的便是《北夏墅姚氏宗谱》。北夏墅姚氏便是《上海闲话》作者姚祖晋(公鹤)所在的家族,《姚氏宗谱》便是1914年由姚祖晋及其兄长姚祖颐、姚祖泰参与编纂的。姚氏兄弟在编纂宗谱时采用了前集和续集的方式,“别十世以上曰前集,后此则以续集名”。其中姚祖泰在《宗谱》的卷首写了篇很长的序,就为何采用这一编纂方式作出了自己的解释

他解释道:“前集云者,备昔之遗忘也;续集者,备今之遗忘也。”“今之遗忘”是因为内容尚待完善,而“昔之遗忘”是因为记载传闻累积,纷乱复杂,最后导致“无考”、“失考”。他举一例,《字经》中写乌焉成马,古今校勘家罗列考证者多至百余种,少亦十数种,然而愈晚出的,其伪误愈多,所以历代学者都思“坏屋发冢,梦寐想望,欲求最初出之书,以发一朝之覆而后快”。家谱编纂时,主修者不必尽得其人,即使得人,也因勤惰详略,互有不齐,再加上刊刻者不识文义,甲乙颠倒,前后纷歧,甚至部分编纂者“杂烧古牒以灭口,妄改旧文以矜能”,导致家谱编纂错误无法避免。即使后世有稍知黑白的,发现文本中彼此间的混淆错误,但要真正了解详情,已不可能,“昔之塙然可信者,忽焉而堕其身于烟雾中,计无复之”,于是只能用注明“失考”、“无考”来稍稍作出补救。

姚祖泰认为,修谱的重要目的是在于记录近世家族成员的言行、生卒、葬配,如果连近世的情况都未及登载,而贸然叙述数十百年前无法考证的如所谓始祖问题,不仅浪费精力,浪费金钱,也没有任何意义。所以他在修谱时,之前的内容一成不易,编为前集。目前五世尚未结束,尚待赓续,是为“续集”。此后续集可以不时增修,所谓“小修”,十余年举行一次。等到五世完毕,与前集合二为一,是为“大修”,可以数百年进行一次。这样的话不仅可以避免种种不必要的错误,更可以节省经费。所以这种做法不仅是姚氏修谱采用,而且“亦可为他氏之有事于变者法矣”。

姚祖泰对家谱的改良非常符合胡适提出的“各族修谱的人应该把全副精神贯注在本支派的系统事迹上”的要求,并不只是简单的形式变化而已。之前家谱所提倡的尊崇祖先,敬宗收族的观念在姚氏兄弟的身上开始淡化,他们已经把家谱视为家族内部情况的一种记录。这种强调家谱资料文献的工具属性,而淡化其宗法属性的做法在家谱编纂史上有标志性的意义。这种观念也是庄启、庄俞在编修《毗陵庄氏族谱》时所持的观点。庄启曾言:“族之有谱,犹省县之有志,国之有史,均为传布民族文化之记载。”可见他也认同族谱的工具属性。既然承认其工具属性,那么“若必泥守成法,不特不切于用,且不合于时代之进步,恐非前人之所许也”,因此随着环境的改变作出调整是件很正常的事,这种修谱观念的改变可以说是近代部分家谱在改良方面取得一定成功的最重要前提。

二、修谱组织的改良

如前所述,部分宗族组织在近代采取了族会等改良措施,将现代社会团体的理念引入到宗族中,在修谱活动中也同样出现了类似的变化。很多家族都在实施修谱时成立了专门的机构,分工合作更加细致,工作的透明度也较高。如武进的莘村李氏便由阖族开会讨论,确定选举一个组织委员会办理一切事宜,并推选李守之等十一人为委员。会中除主席一人外,分设总务、文书及调解三股,每股设主任一人,股员三人,分工合作。

其中总务股的职权是订定修谱进行计划,编造预算,审核决算,购置应用物品,分配干事员职务,催收宗祠借出款项及丁钱,掌管收支款项事宜,登记收支各项帐册,保管现金及一切帐册、单据等。文书股的职务是会同总务股订定修谱进行计划,草拟各项规约,收发及保管各项稿件、校对修改各项稿件,撰拟及缮写公文函件等。调解股的职权是调查阖族户口人丁事宜,调查所有纠纷事项之起因,排解纠纷事项,如有不能调解者,则呈请阖族大会解决。各股职权均经阖族大会投票通过后施行。

莘村李氏宗谱修于1937年,时值抗战爆发,烽天连天,飞机往返于李氏祠堂上空日必数起,正是由于设立了组织委员会,分工合作,使得李氏族谱得以顺利进行,于机声轧轧之下,未受任何损失。

《莘村李氏宗谱》在修谱时已经建立了预决算制度,而当时的很多家谱虽然没有建立类似的制度,但也都将修谱职员的具体分工,捐款人名数额等公示族人,还将修谱的细节过程及编务资料公之于众。其实这种制度在很早以前已经在各家族兴修家谱中存在,如《恽氏家乘》第三十卷是《纪余》,其中有历次修谱留下的《纪略》,将每次修谱的情况、费用、捐款数都专门列出。但是这个制度当时还只限于部分望族,且资料也相对简单。而到了近代,随着预决算制度开始深入人心,各家族修谱时相关资料已经越来越详细。如伍氏(伍达家族)便专门出了一本《收支清帐》,将修谱时所有的费用全部公布。根据这个《收支清帐》,伍氏家族在修纂家谱时共收特别捐款2600元,城乡丁捐323元,领谱费420元,共收3343元,还收到捐献公墓地基11亩,估价800元。支出则包括修谱办事人薪水伙食费、印刷费、缮写费、润笔费、广告费、邮电费、摄影费、笔墨纸张费、采访费、勘看公墓费、酬应费、房租费、添置器具费、犒赏费、煤炭费、油火茶烟费、杂支费、牌位费及分谱用费等,共开支3254元,收支相抵共结余89元。其支出的每一项都详细开列,如宗谱印刷费便包括印刷像赞费、夹板油漆工料、世表印刷工料、世系印刷工料、石印坟图工料、翻版工料、装订费用、空白栏印刷工料、刻另字费用等种种大小开支。这个《收支清帐》保存了相当珍贵的资料,对后人了解当时的家谱编纂史、物价史和印刷史都有相当的参考价值。

三、家谱编纂形式的改良

如果说家谱编纂的组织形式和家谱编纂观念的改良在当时仍然只限于少数的家族的话,那么家谱编纂形式的改良则被越来越多的家族所采纳。

1.家谱广告

据笔者对《申报》的不完全统计,1890年浙江萧山长巷沈氏是最早在《申报》上登修谱广告的家族,此后,在《申报》上登修谱广告的家族越来越多,所在地遍布浙江、江苏、安徽各地,以浙江宁、绍为最多,江苏的无锡、苏州、常州、溧阳、镇江等家族也为数不少。常州的望族如庄氏、盛氏、薛墅吴氏等均在《申报》上登有广告。如庄氏广告便称:

吾常庄氏族大支繁,向例族谱三十年一修。查自光绪纪元增补后,至今垂五十年,若不及早修辑,必至散失无稽。现经阖族会商,佥谓斯举不容再缓。已就常城状元第西隔壁先设筹备处,除发公函知照外,特再登报,广为宣告。所有本埠城乡合族,务请将世系列表开送,限于两月以内交到。其流寓外省者,寄递较难,亦请于见报后详晰造表,于四个月内寄常,以便汇齐编纂。是项谱牒定限年内告成,不能过久。盖多一日即多一费,万不能不求克日竣工。凡我同宗幸留意焉。此白。

前述伍氏的《修谱收支清账》中便专门有广告费用一列,可知伍氏不仅在《申报》上登广告,还在上海的《新闻报》及宜兴、武进、苏州当地的报纸登广告,其中《申报》和《新闻报》连登三天六行的广告,费用是40.32元。 在现代传播媒介报纸上刊登广告,传播修谱信息,显然极有助于家族的信息收集,与原来的发公函等手段相比显然也更为有效,同时也增强了各家族的影响力。

2.对女性的态度

从现在的资料来看,近代江南各家族对女子的观点已经发生了重大的变化,如在女子入谱方面均有很多改良。在第四章讨论西营刘氏的时候,本报告已经指出,当时的望族对女子受教育都持支持的态度,西营刘氏五福会中女子已经和男子一样在家族中拥有选举权和被选举权,即女子已经有理论上的可能成为房支或者宗族的领袖,这在以前的宗法观念中是不可想象的,这些变化在家谱显然也得到了充分的反映。

一是关于女子入谱。民国第一任众议员杨秉铨之子,毕业于上海持志学院的杨平在为其所在的《邢村杨氏宗谱》作序时,便开宗明义地称:“兹男女平等,载明宪法,盖时代进化,礼法更新,男女血统系出同源,是以男女同有继承之权。凡有女而无子者,其女究较立继立嗣之为近。宗谱原为一族之历史,所以明子孙之繁衍实况,则女子之出处似不宜狃于旧制,独使缺如。余与弟厚曾本斯旨,增补凡例,俾女子亦得往入谱。”董康如前所述,对家族改良一贯持保守态度,但是对女子入谱却是非常赞成。所以他在编修族谱时,便在凡例中称:“旧谱女子不书名,方今风气开通,女子多有志向学,蔚为国华,应于其父表内书名。”《恽氏家乘》中也称:“旧谱生女向不书名,现男女在社会上学识职业并无区别,本届世表,凡所生女无论已嫁未嫁,均予书名。”

二是关于离婚。前章已及,西营刘氏对于离婚已经表示默认,《恽氏家乘》也作出了相应的调整,“已适人而再嫁者仍不书”,但“正式离婚者,列载明,以示绝于夫族,无姻戚之关系也”。虽然只是步子迈得有限,但毕竟是对社会的离婚潮流作出了一定的反应。

三是关于妾的问题。恽氏在清代修谱时,谱例规定除非有子及守节,妾一般都不书。到了1916年修谱时,便作出了一定的调整。称有的妾虽无子,但勤慎无失,或能佐理家政,贤淑足称,如果一律屏弃,显然不妥。而从宗法制度而言,“妾死则袝于妾祖姑,是妾皆得附庙祭”,那么庙祭既可,入谱也应该可以。因此改为“凡妾之年稍长,侍奉家主主母有年及有所出者,概行载入”。此后为精确起见,又改为“妾须年过四十,侍奉家主主母二十年,或无失德,方准载入”。 1947年恽氏续修宗谱时,当时的情况已经发生了根本的变化。《民法》不再认可纳妾为合法的契约关系,只是在司法解释中还承认其为家属成员,但再也没有从前的名分服制关系,这一规定便与宗法制度产生了冲突。如果遵从法律的规定,由于不存在名分服制关系,妾不可能再载入家谱。《恽氏家乘》在谱例中对此做适当通融,基本仍旧按照从前的体例,生有子女的妾概称侧室,守节者并列节孝,年逾四十,即使无所出,经本支认可,也得附载入谱。在蓄妾制度暂时不可能彻底取消,而妾的法律地位又很难得到保障的情况下,这可以说也是一种解决办法。虽然不能称之为最佳解决办法,但同样也是宗族面对变化时努力作出调整的一种表现。

3、教育与职业

宗族一向注重教育,虽然近代科举被新式教育取消,但从前文可知,为了维持本家族的发展,巩固自身在地方社会的权势,他们都积极寻求新的文化资源,迅速将目光投向了新式教育,实现教育的转型。那些在科举上取得成功的家族,在新式教育上也同样取得了领先地位。他们不仅将族学改为新式小学堂,创办新式教育,而他们的成员也大多通过接受新式教育,仍然保持文化的统治地位,这种转型基本是顺利和平稳的。

这种调整在家谱中也得到了反映。如《毗陵庄氏族谱》中便规定:“科举停废,崇尚学校,学校毕业,义宜记载。其中等以上学校或专门学校之毕业生,应将所得学位、毕业何校、何年毕业,均详细刊列于世系录。”《董氏家乘》和《恽氏家乘》均对在学校取得成就的子弟进行奖励,或是在谱中设专门栏目,予以表扬,如《恽氏家乘》称:“旧谱原有‘科举’一门,今则科举久废,而为学校,本届议增大学暨专科以上学校及高中毕业者,按照世次分别续列,以彰学绩。”或是将其成就列入祠堂,如《董氏家乘》便称:“科举废,学校兴,吾族子孙有志上进者,舍此无他途。特于《恩荣志》内增‘学位’、‘学校毕业生’两门。公议于祠堂两庑制备木榜,凡自中学毕业起及与中学有同等资格者,分别题名,藉励读书种子,光我宗祊。”各个宗族对女子教育也均表示认可。如庄氏便称:“男子本志在四方,女子亦宜就学。”董氏也称:女子“凡有学校毕业者,并得附叙,以宏造就,而励闺才。”此外,在职业观上也有新的变化。如庄氏便称:“世人大同,人民平等,士农工商,同列于并行线上。凡有正当职业者,无论为农为士为工为商,均宜记载。”

除了上述几个方面之外,各个宗族还在其它几个地方做出了一些调整,诸如关于公历阴历,关于继嗣,关于封赠恩纶的处理等等。值得注意的是《毗陵庄氏族谱》在编纂方法上做出的调整具有相当的创新意味。一是设立《检字表》。其凡例称:“现今子姓繁衍,世系录亦当然增多,欲查一人名,不免有翻检之困难。是以另编一检字表,以笔画为先后,注明世系表及世系录页数,另成一卷,庶几一检即得。”编《检字表》,与编者庄俞、庄适常年工作于商务印书馆,主编词典有关,当然宗族为避免“重名犯讳”也是原因之一。一是修改版式,将家谱排印缩小,减少卷帙,一方面节约成本,另一方面便于携带保存。“卷册求少,册轻易挟,则其权操之于艺术。”这个“艺术”和庄俞、庄适兄弟常年从事出版工作有莫大关系。所以他们将家谱各类分用大小字体,将旧谱三十五卷,减为二十二卷。每卷页数亦较少,而内容则增。

四、结语

吕思勉认为宗法制度最终将被废止,“宗法之废,由于时势之自然,后人每欲和今反古,谓足裨益治理,其事皆不可行”,对于改良宗族制度,他其实并不抱乐观态度。但是对于编修谱牒,他却持另外的观点,“使今后谱学日以昌明,全国谱牒,皆臻完善则于治化,固大有裨益。”他支持家谱的兴修,纯粹出于学者的观点:“人口之增减,男女之比率,年寿之修短,智贤愚不肖之相去,一切至繁至琐之事,国家竭力考察,而不得其实者,家谱固无不具之,且无不能得其实。苟使全国人家,皆有美备之谱牒,则国家可省无数考查之力,而其所得,犹较竭力调查者为确实也。”由于他提倡修家谱是为了“辅助民政,研究学问”,所以对家谱的编修质量也提出了很高的要求,“不可知者,不徒不必强溯,彼强为附会者,且宜删削,以昭真实”,更希望国家权力参与到谱牒的编纂过程中,“国家厘定谱法,责令私家修纂,总其成而辅其不及,实于民政文化,两有裨益”。他的观念其实与前面的姚祖泰等基本一致,即淡化家谱的宗法属性,而强化其资料文献的工具属性。庄俞、庄适在编纂家谱时,引入检字表其实也是这种变化的重要反映,这也是近代家谱改良部分取得成效的重要原因。

但从另一方面来看,传统宗族自我调整的过程,也是相当艰难的过程,如前述关于离婚,妾的调整都是相当缓慢而隐晦的。庄启曾经引用成毅的一段话来表明族谱改革的艰难以及宗法制度的保守性。“大抵言礼之家,每多泥古而不深求于古人仪礼之意,与夫后世时势之所不可行者,不敢变而通之,无惑乎礼教之愈微也。”杨平曾言,1928年他第一次和弟弟提出将女子入谱,遇到了极大的阻碍,导致新增凡例最终没有收入所修的家谱中。此后,族人想让孙女的出生年月列入世表中,同样遭到了强烈的反对,也被抽去原稿。二十年后,到了1947年,当初提出的修改方案,大家都已经“视为当然”,杨平犹嫌未尽革新改善,希望在今后作出更多的调整。由此可见,家谱和宗族一样,从传统到近代的嬗变是一个痛苦而又漫长过程,新旧交织与矛盾其实便是这个时代的特点,也是宗族变迁的真实写照。

作者简介

作者为复旦大学历史系博士、上海社科院副教授、常州社科院(常州大学)历史所副所长、常州市武进区谱牒文化研究会名誉会长

(信息来源:武进家谱)

热烈欢迎参加山东省历史学会邾国文化专业委员会成立大会

(有事找站长,中华朱氏网,长按扫码,19819884266)