【朱明专栏】苏迁一世俞茅庄开基祖君亮公世系(一)

来源:用户上传 | 上传者: zhzhus001 | 2019/11/03|浏览量:1518

第一节 绪言及资料

一、绪 言

吾出生于风水世族家庭,从小就酷爱玄秘文化,研究易经,深悉当地村民有着浓郁的祭祖扫墓传统礼仪。据有关资料记载,自夏代以来,在我国传统节日中,清明节是历时最长的一个节日,节前节后约二十天,民间借节日之机祭奠祖先,踏青扫墓。华夏汉人及华侨、华人中皆有此习俗,特别是每年三月初三日为祭祀的主要活动日。政策开放后,各界宗亲不论在那里工作都准时回乡祭祖,族人相聚如宾,叩首祭拜并参加聚餐。人们的思祖宗,爱国家,孝父母,友兄弟,睦邻里等高尚情操得到充分发挥,耳闻目暏这一切,深深感动了我。吾辈身为文公之子孙,生当闽学群贤之后裔,从那开始我就蒙发了将在有生之年再次续编《苏北片区朱氏宗谱》的增修补遗。

这次修谱,从二00六年七月二十日正式开始(即成立苏北片区续修编委会),经全体筹委的共同努力和全体族人的大力支持,历经九年多时间,先后走访了盐城、东台、兴化、盐都、建湖、阜宁、苏州、南京、福建、上海等省、市、县的图书馆、博物馆、地方志办、朱氏联谊会、朱熹研究中心,以及朱氏宗亲族人等处咨询、采摘、请教及复制和接受赠予的朱氏家谱、参阅资料文献不知其数,从而解决了断层漏登的问题, 还有的朱氏宗亲通过电子邮件、信件进行取得联系,收入谱中。总的说来,具有以下几点:

草堰镇双垛村德存公保存的家谱。是清道光二十八年四月是映才公等的续修本。加盖《两淮盐运泰州分司厅》朱色方印两方,至今色泽犹艳(现存于朱明家中)。此家谱详细记载了:

(1)明成化年间,苏(州)迁始祖朱君亮公自苏州迁至兴化俞茅庄(草堰镇河西),日久人丁繁衍众多,在500余年间分出26支移居在各地居住。

(2)堂名:“紫阳堂”;堂联:“紫阳世泽传微国,白鹿家声属婺源”,只有朱熹公后裔才可用“紫阳堂”。

(3)有映才公等修谱的求印报告呈文及宗规十六条;有孔钊公、天照公等的修谱序言和凡例二十三条,格言四则。查明了朱氏源流,将断层问题衔接起来。自轩辕黄帝至朱熹公141世;自朱熹公至君亮公八世 。

吾凭借大丰朱氏各位宗亲所保存之“朱氏家谱”等及外出咨询、采访、核对所获大量资料,按照历史唯物主义观点如实地整理、编辑。

一、将《苏迁始祖君亮、君显、君耀、君礼公世系》之老谱及关于丁溪场苏迁朱氏家族各支调查、交流、保管、整理情况汇编成《关于《朱氏源流志谱》一、二卷合并增修计划》,筹委会成员全部分工到各谱查点,宣讲修谱的意义目的和做法,发扬集体智慧,将广大族人对修谱的满腔热忱,引导到统一的轨道上来。

二、进一步认真细致地论证、整理、编辑、补登新增人口,进行挖掘整理、核对,将原来在谱族人继续完善,载入新谱,从而得到了这次家谱的基本资料。

三、全面梳理世系昭穆,修正了“世次漏和错”,初步编排了目录,使人一目了然,从而受到了其宗亲欢迎。

四、通过修谱,增强了族人的团结力和凝聚力,但也充实了文史、艺文资料,使我族的历代繁衍与迁徙比较清楚。对先祖创建的优秀传统文化和优良传统道德、艰苦的创业精神,得到了弘扬,更重要的是激发了后代子孙了解文明的家族史,从而更有利于族人积极地投入到共建小康社会中作出贡献。

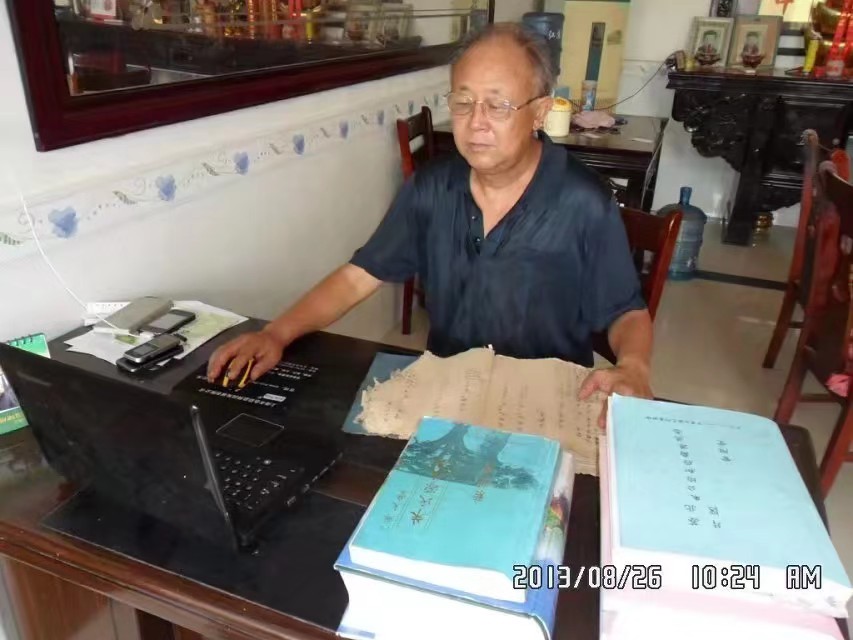

总而言之,历经九载之余,走了不少的路,流了不少的汗,在电脑旁不知伏了多少不眠之夜,整过修谱历经艰难,无法形容,数次想打“退堂鼓”,但此时有联想到自已“对祖宗负责、对健在的宗亲负责”的初衷,想到了宗亲对谱书的殷切期盼,再次又坐到电脑前,看着零碎无规范的资料、夜以继日的校对、补遗谱文,现在,谱文经我电脑排版后即可付印。在此,更需说明的是,谱书虽然如愿以尝,最重要的还是得到了绝大部分宗亲的积极参与和鼎力支持,我个人再有能耐修谱也无从谈起。比如,东台小戴庄的加寿、云寿,北庄的广友,不顾年老体弱多病,坚持走访搜集资料,提供了详细记载。大丰小海安文公紧密配合编委会,不怕极少数人的冷嘲热讽,敢于吃苦,踏着三轮车,不问寒暑、数年如一日,进行走访、调查、登记,核对整理。这种为宗族无私奉献精神在此应隆重记之。还有族内万寿、云寿、长寿、朱林、辉平、铁山、桂政、爱明、朱顺、松山、干宝、立桂、德凤、松平、友德、朱平、亚清、炳成、六恒、学凌、锦林、锦付、松亚、永喜、存康、国存、林康、保华、仕祥、同太、同宽、忠存、庆康、同根、克荫、德仁、春和、同春、安逊、春才、达生等都是各个支系的修谱热心人,他们也是了解朱氏宗族的“活字典”,只要得到修谱线索,都能及时报来家族情况,这一切,对我们为编辑合并本《江蘇省蘇北片区朱氏宗谱》的问世提供了充分有力的依据保证。

在编修完成之际,本想恭请族中文墨之士,为本志书序,但实可难邀。笔者已花甲,呕心沥血近九年,艰巨的事业终于如愿以尝。但因我等才疏识浅,实不敢为,在无可奈何之下,作草序一篇,略表谢意。因我等编写工作受精力、经费、时间、资料等诸多限制,本卷不足和错漏之处势必难免,有些人才详情无法入编,如移居外地(阜宁县罗桥镇洪桥村、东台的范公镇等)及失考者后裔因无法联系,未能补于此谱,还有的地方无法收集,有此族人还没有提供资料,因而未能入谱,很遗撼,希望将来再次修谱时,各世系能主动提供资料,记入宗谱。再次恳请族人有识之士,继承“紫阳遗风”,为宗族事业、为子孙后代源流再修时鉴正。

在此,谨代表蘇北片区编委向所有关怀支持本志的社会贤达、朱氏族人、暨编修人员致以诚恳的谢意,希望将来朱氏后裔接好修谱的接力棒,发扬袓宗优良传统,传承先人之美德,三十年后再进行一次增修,完成一部高质量的宗谱,使得整过朱氏家族紧密团结,蒸蒸日上,彰显于神州大地,从而告慰祖宗的在天之灵。

文公二十四世裔孙朱明字柏崑鞠躬

公元二○一四年十月