朱家桥边溯列宗,桃园江畔觅遗风。

沧桑岁月尘封史,悉数揽撷载其中。

光阴匆匆无回程,世事昭昭悟人生。

环顾周塘祖居地,犹闻先人旧时声。

一本堂朱氏朱家桥廿七世孙 迪祥

这是一个绵延几百年的家族,

在时光的流转中,

族人们艰苦创业,努力奋斗,

创造了许多光辉业绩。

余姚朱氏起源于宋朝,是当地的名门望族,至今已有九百多年的历史。因为有着良好的家风家训,余姚朱氏经过数百年繁衍发展,英才辈出,为中华民族和世界文明进步作出了卓越贡献。

▲余姚朱氏崇孝祠和后朱一本堂祠堂内戏台

他们之中有宋朝时官至兵部尚书的迁姚始祖——朱廷碧、“忠义”典范——朱德辰、“孝道”楷模——朱宗鼐、胜国宾师——朱舜水、姚江名士——朱文志、三朝重臣——朱兰、末代翰林——朱元树、数学博士——朱言均、金融学家——朱思煌、沪大主任——朱荣泉等人。

▲余姚朱氏历史名人

俗话说:“树大分枝,人大分家。”历史上,人丁兴旺的余姚朱氏就分了许多支系,如今他们遍布世界各地,把中华文明的火种播向四面八方,同时也为创造人类文明的新世纪贡献出自己的才智。在宗汉新界村的自然村落朱家桥村,就生活着其中一个分支——朱家桥朱氏。

▲朱家桥

三百多年前,朱家桥始祖朱志达率妻携子定居朱家桥村,从事农业生产,种粮植棉,栽桑养蚕,日出而作,日落而息,最终在此安居乐业、发家致富。

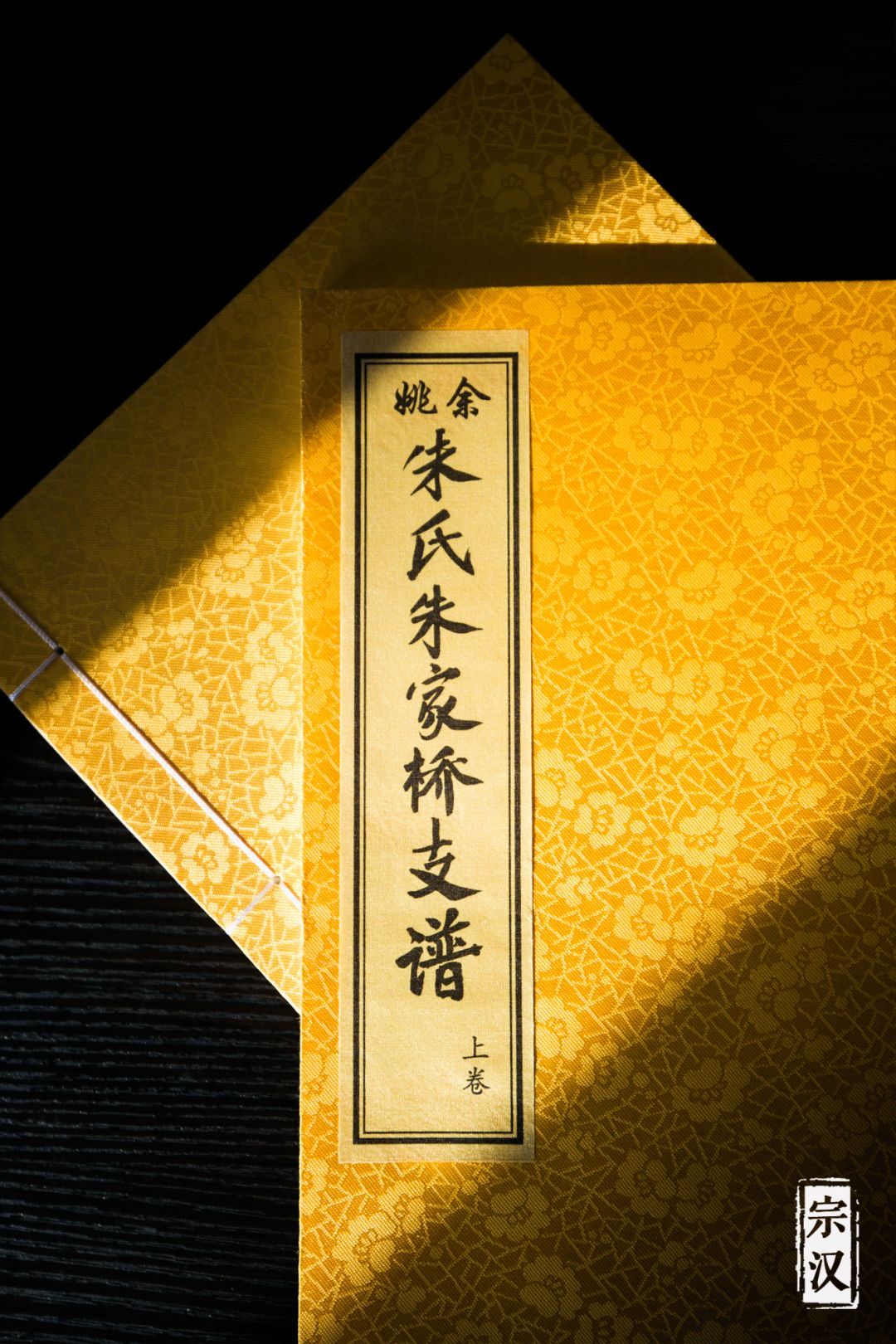

▲《余姚朱氏朱家桥支谱》

根据《余姚朱家桥朱氏支谱》记载:朱家桥始祖朱志达,字承泉,世称承泉太公,生于明万历丁已年(1617年)。清顺治年间(1644年—1662年),朱志达夫妻率领五个儿子从余姚迁居朱家桥,坊间先民一直传说,太公搬迁到朱家桥源于一桩奇事。

▲《余姚朱氏朱家桥支谱》编纂成员:朱土荣和朱国灿

三百多年前,有一次,太公自余姚至潮塘朋友家办事,归家之时途经桃园江之东,忽见远处的月光下有几个金元宝在跳跃,太公急忙赶上去欲拾,到达后却又不见金元宝的踪影,往回走了几步再回头,又见金元宝在前面跳跃,这样反复多次,渐渐往桃园江西岸而去。

因为时辰过晚,此地离余姚太公家住地尚有四十余里,太公只好夜宿于百两桥的外公家,并告之其所见奇事。太公的外公和娘舅认为桃园江西岸是块吉祥之地,随即请风水先生实地察看,风水先生看后说道,这就是风水书上所说的荷叶之地。四周有河环绕,只有一条路出入,可以防偷防盗,亦无火灾之忧,真是块风水宝地。

▲朱家桥朱氏历史故事

于是,朱志达全家从余姚迁到这里买地建房,安家落户。朱志达夫妻育有五子:大房宗仁、二房宗义、三房宗礼、四房宗智、五房宗信。现今朱家桥村的所有朱姓子孙均为朱志达五子房的后代。

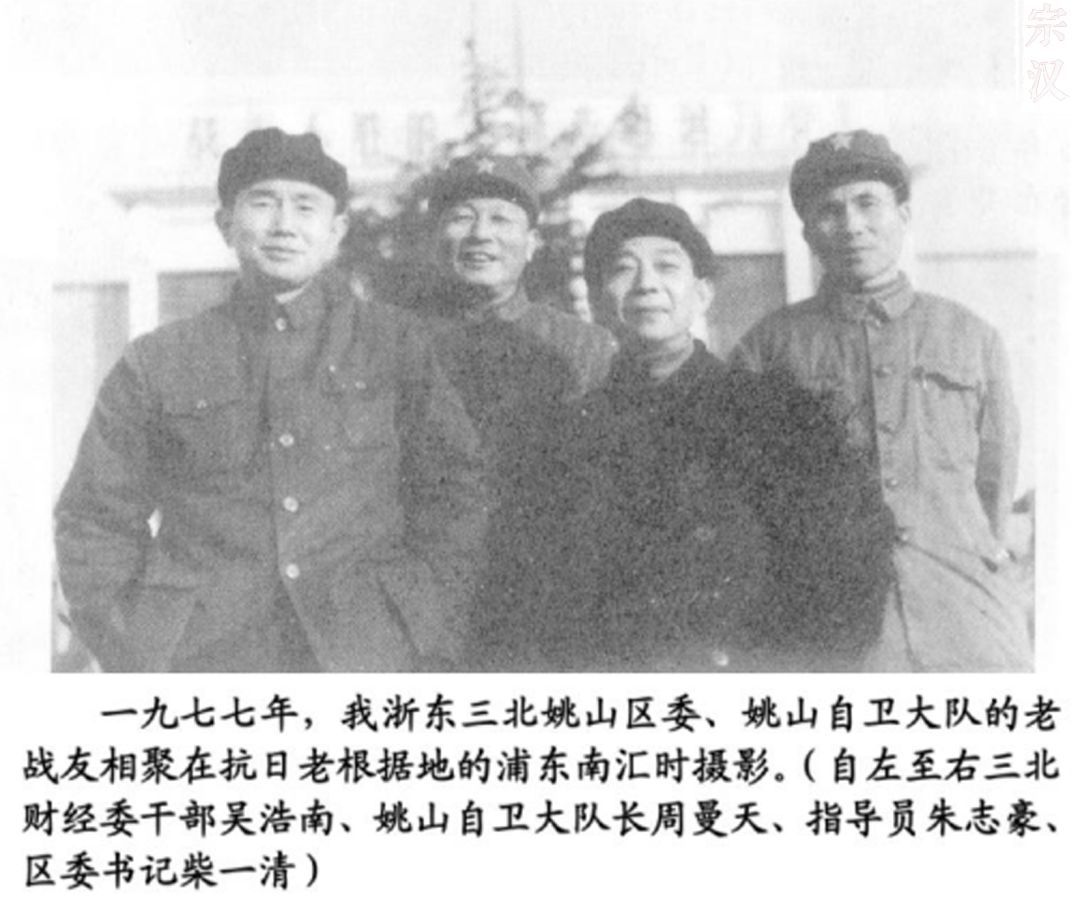

时间的长河缓缓向前流动着,一代又一代人在这里幸福地生活。1937年抗日战争全面爆发后,平静的日子就此被打破,当时,以朱家桥村为据点,新界村的地下党组织和革命群众为抗日救亡作出了不可磨灭的贡献。

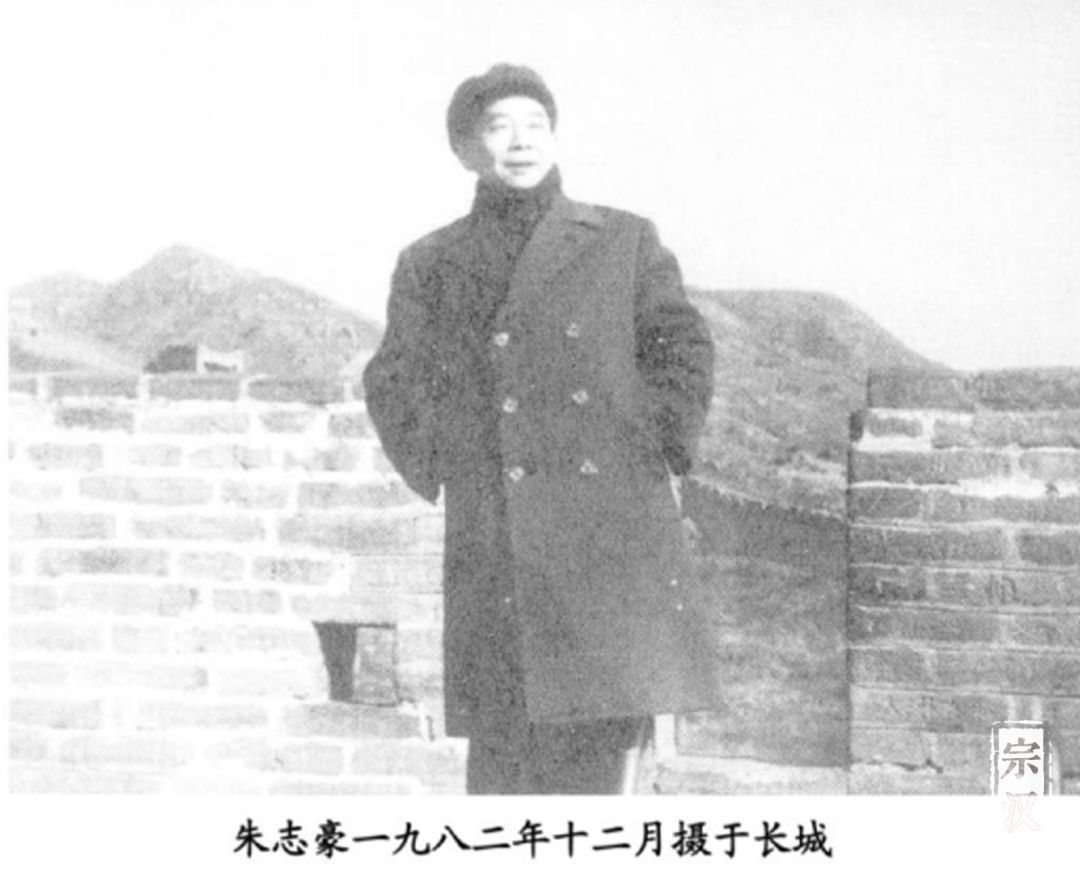

其中不得不提到时任仙镇小学教师工作的朱家桥朱氏族人朱志豪,他在战争时期,和校长陈纪良一起开办民众夜校,进行时事讲座,宣传党的《抗日救国十大纲领》等文件,发动人民抗日救亡。

1938年10月,地下党组织成立后,还以教书先生职业为掩护,打入政府机构,掌握并领导“救亡室”“战时服务团”“防务队”等革命群众组织,发动组织群众进行抗租减息,用多种形式,广泛开展抗日救亡活动。

此后又组织新界村村民参加了一系列战争为民除害,一直到1944年地下党组织被敌特分子破坏方才停止活动。

改革开放以后,随着经济水平的逐步提升,村民们解放思想,开始发展多种经营,办厂经商,务农务工,经济实力有了极大的发展和壮大。2016年,为了让子孙后代铭记历史,知晓传承,朱家桥朱氏老一辈族人们组织开展了家谱编纂工作,将继1931年以后断绝的八十多年家族历史完整的记录下来。

▲《余姚朱氏朱家桥支谱》编纂小组

现在,村内楼房林立,道路整洁,环境优美,村民生活和谐幸福,无忧无虑,其乐融融,到处呈现一派欣欣向荣的景象。

朱氏的历史,

流传在每一个族人的血液里,

历数百年岁月沧桑,

一代又一代人的奋勇拼搏,

创造了如今的美好生活。

朱家桥朱氏的故事还在续写,

家族传承的好家风永不断绝。

《余姚朱氏一本堂宗规》

第一条:重孝悌以敦根本;

第二条:饬祀典以笃尊亲;

第三条:敬长老以厚伦纪;

第四条:和宗党以息争竞;

第五条:严职业以端品行;

第六条:辨嫡庶以正名分;

第七条:慎嫁娶以安婚配;

第八条:禁强暴以尚礼仪。

* 本文根据朱氏族人编纂的《余姚朱氏朱家桥支谱》整理编辑而成。

附:朱氏家谱库收有《余姚朱氏宗谱》(同治、光绪和民国版本),有补充和需要者请联系:19819884266.

(信息来源:网络)

寻根问祖,查找家谱,就上朱氏家谱库,联系微信:19819884266。

寻根问祖、编修家谱,传播朱氏文化,品“中华朱氏酒”、“朱府囍酒”。金世佳和商贸有限公司总经理朱华情,19819884266。