江苏宝应兄弟三进士

来源:管理员 | 上传者: 中华朱氏网 | 2020/05/17|浏览量:2894

原创 安徽朱氏公号运营 安徽朱氏

江苏宝应为儒学之乡。有朱、刘、乔、王为四大文献世家。朱氏一家,以才学名登科者逾百人。清代,有探花朱士彦、朱士达、朱士廉 兄弟三进士,道光皇帝钦赐“兄弟三进士”匾,弥足珍贵。

宋英宗治平三年(1063年)时“诏礼部三岁一贡举”,自此三年一届的科举考试制度才被正式确定下来。“三甲”人数各个朝代不尽相同,明清每科进士约多少人?以清光绪癸卯(1903)科为例,共录取进士360人:一甲3人,二甲183人,三甲174人。如此看来,前三名只是一甲而非“三甲 ”,“三甲”是殿试中榜进士中的末等即三等。 足见兄弟三进士,甚是难得。

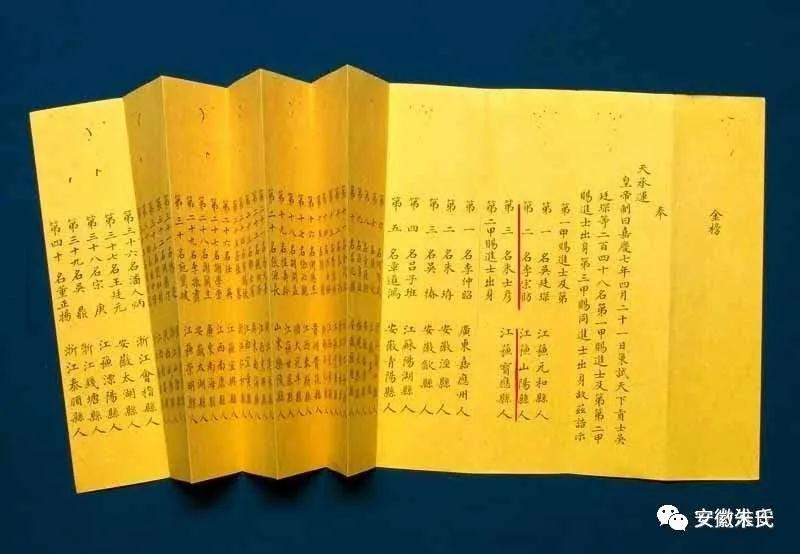

嘉庆七年(公元1801年)宝应“天官”朱士彦金榜题名,高中探花,圣旨的图片虽无实物,但这幅图片作为文史资料弥足珍贵。此圣旨原件现收藏在北京故宫博物馆。

圣旨记载:“奉天承运 ,皇帝制曰:嘉庆七年四月二十一日策试天下贡士吴廷琛等二百四十八名。第一甲赐进士及第;第二甲赐进士出身;第三甲赐同进士出身。故兹诰示:第一甲赐进士及第:第一名吴廷琛,江苏元和县人(作者注:现江苏苏州);第二名李宗昉,江苏山阳县人;第三名朱士彦,江苏宝应县人。”

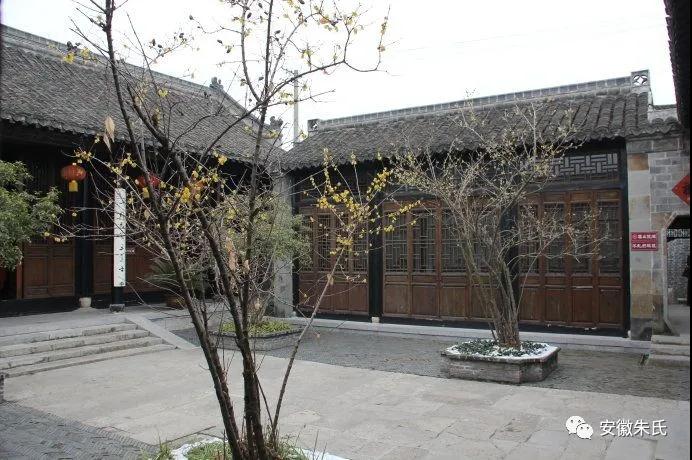

江苏省宝应县安宜镇小石头街有一座清雅古朴的清代民居,前后三进,厅堂、厢房共19间,占地800平方米,这就是扬州市廉政教育基地、宝应县文物保护单位“朱氏家祠”。

宝应于明代科举始兴,出了“朱、刘、乔、王”四大家。清初又出了状元王式丹、榜眼季愈、探花朱士彦“三鼎甲”。单表这朱家,自明初“朱洪武赶散”,将苏州人移民苏北,八三公始迁宝应,迄今已逾六百余年二十三世。

朱氏禀承“儒学起家,忠厚待人,廉洁为官,勤政爱民”的家风,明清两代名登科第者愈百人,其中进士7人,举人18人,贡生数十人。前有“大明十才子”之一的朱应登,后有历任四部尚书的朱士彦,现代又有中共宝应县委的创始人朱洪泽。值得一提的是当年朱士彦与其弟朱士达、朱士廉连中进士,道光皇帝钦赐“兄弟三进士”匾,甚是难得。

朱氏家祠楹联曰:“缅怀列宗遵祖训,传承文脉秉家风”;“二十世书香门弟,五百年忠厚人家”。其入仕为官者,多清正廉洁,政绩卓著,为民称颂。崇祀乡贤祠,名宦祠及身后入《清史•循吏传》者达十余人,可谓名垂青史,彪炳千古。

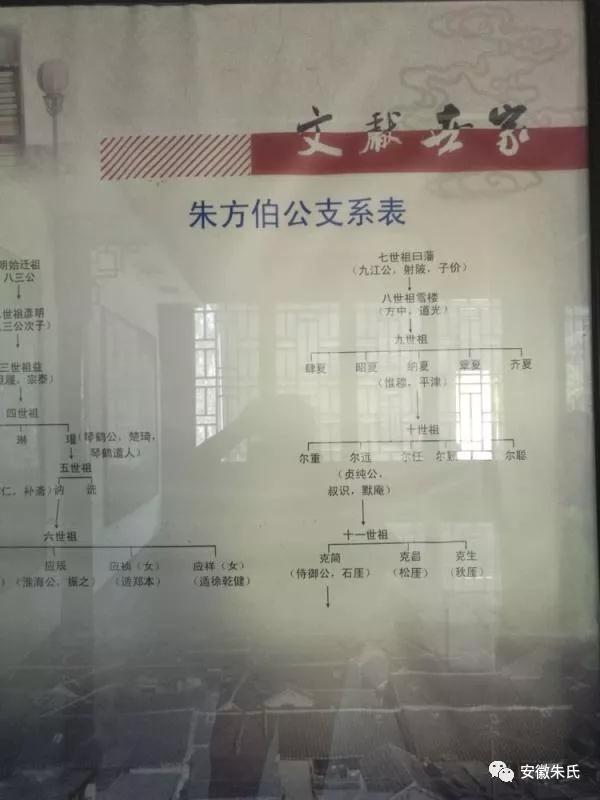

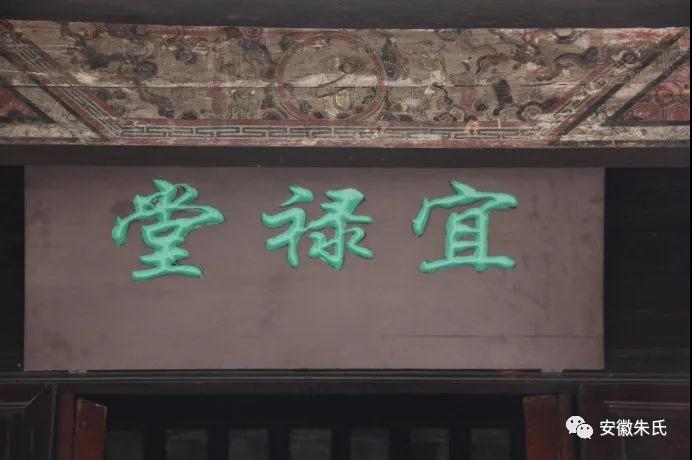

朱士达就是本支祠的始祖,朱士达一支为宜禄堂。

从宝应县城县南街到朱家巷,有两条巷道相通,南面一条叫学墩巷,北面一条叫小石头街。小石头街内有一座保存较好的清代建筑,上世纪六十年代以后,曾是县民政局的办公地,这便是朱方伯公祠。据1994年版《宝应县志》载:“朱氏家祠位于县城小石头街8号,为清湖北布政使朱士达家祠,建于清道光年间。有门厅、穿堂、大厅、厢房共19间,门楼砖雕、石刻精致基本完好。”建筑面积500平方米,占地700平方米,属浙派风格。是宝应现存规模较大的清代建筑之一,也是朱氏家族仅存的一座祠堂。来到方伯公祠前,只见多重雕砖叠砌的门楼卷檐,汉白玉石档,平地抬高的数层石阶,厚重的黑漆大门,立刻将原本的品位迅即提高,跨过汉白玉石槛,走进门堂,穿过二道厅,沿着石甬道直达正厅堂前,凝重深邃的氛围扑面而来,使人肃然之情油然而生。正厅前的天井,比第一进天井宽大许多。可以想见,当年“宜禄堂”子弟论资排辈济济候立于天井之中,祭拜方伯公时的盛典是何等隆重。

朱方伯公即朱彬的次子朱士达。士达,字公孚,号恕斋,生于乾隆39年(1774),卒于咸丰二年(1852),享年79岁。嘉庆22年(1817)进士。

朱彬有四个儿子,长子朱士彦,即“朱天官”。四子朱士辨,国子监生,不幸先卒。三子朱士亷,《县志类编》载:“道光癸巳(1833)进士,官直隶武强、山西石楼、河南固始等县知县,卓异。升用同知,有惠绩。”

朱士彦、朱士达、朱士廉兄弟三进士,为宝应历史上的美谈。方伯公虽名士达,入官场后,官运似乎并未如其兄那样通达,也许是因为其兄士彦在京为官,清廷有规避的缘故,一直外放在基层做地方官。先在安徽黟县、南陵、霍山、怀宁等县任知县,后擢凤阳府知府,置庐凤道。又调置徽宁池太广道,道光十四年(1834)在其丁父艰前升调广西左江道。服阕,授云南迤东道,升四川按察司,调陕西按察司,擢湖北布政使至老疾致仕归。明清时布政使别称方伯,人称其为方伯公。

他为官一任,造福一方,倡导教化,选拔贤能,注重农耕,兴修水利,惩奸除恶,革弊减赋,务实为民,关注民生。他在霍山任上建文峰塔,修奎文书院,试拔了后来成为理学名儒的吴廷栋;赈灾怀宁,存活十数万人;知寿州任上,开浚芍陂斗门三百余所,溉田六千余顷,此水利工程至今尚在发挥作用;凤阳知府任上,核实所辖州县军民户籍,革除旗丁奸役互相勾连,以“飞军”扰民的宿弊;在云南开凿灵心河,疏泻马龙河水,使扬林河两岸民田得免水潦;任职湖北布政使时,悉心综核,使府库存银由接任仅存的五万两,积至离任时的七十万两,成一时名宦,祀寿州名宦祠。道光十五年(1835),居家丁父忧期间,为宝应捐修城垣,记录二次。为人一生洁身自好,肝胆向人。特给自己的书斋定名为“知足知不足斋”。

道光二十一年(1841)朱士达在陕西按察使任上。该年七月,禁烟有功却遭投降派诬陷的林则徐,被道光皇帝革职,“以重发往伊犁,效力赎罪。”在林则徐取道西安北上时,士达挽留林则徐在西安盘桓时日。临行前,朱士达馈赠银两以助川资。获罪遭贬,势利之人避之唯恐不及,而朱士达竟如此厚待林则徐,这不仅表现朱士达爱憎分明的豪肝侠胆,也表达了朱士达对禁烟的支持和对英雄的仰慕之情,同时也说明朱、林两家有着非同一般的深厚友情。据方伯公后人朱庆谦先生讲,他们家原先曾保存很多林文忠公的墨宝与书札,可惜这些极为珍贵的文献多散毁于历次动乱中。

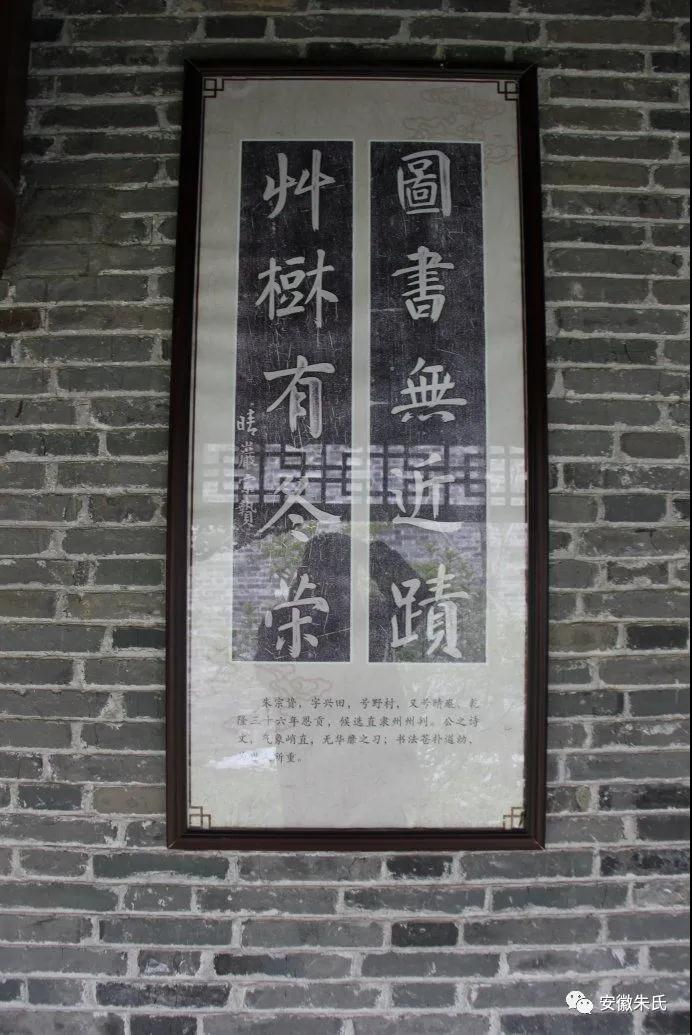

乾隆三十六年恩贡,候选直隶州州判朱宗贽诗文。

历史终成过去。近经政府拨款,按原状修复的方伯公祠将重新展现在世人面前。它将彻底改变原先一家一族祭祖的功能,而向社会开放,成为千年古城特色旅游开发的新景点。化朽旧而标新意,变一己而利民生,这种只有我们这个时代才能做到的如此圣洁的升华,无论对方伯公,还是方伯公祠,都可谓“得其所哉”。我想,即便方伯公九泉有知,亦当含笑额手。

现在朱探花朱士彦族人还有在宝应下舍乡顾家村,是从当时朱家巷迁去的。

朱士彦,字休承,号咏斋。自幼聪颖,博学强记,十五岁入泮第一。岁科试为冠军,列“扬州十秀才”之一。

嘉庆七年高中探花,赐进士及第,授翰林院编修。历任讲读、学士、詹事。后入值上书房,教授皇子惠亲王。道光二年迁兵部右侍郎。因治水有功,又升左都御史,擢工部尚书,为治理黄淮水患奔波劳碌多年,用力甚深,功绩卓著。又任兵部尚书、礼部尚书,十三年晋吏部尚书,人称“天官”,兼管顺天府,诰授光禄大夫。他公平取士,不徇私情,遇良才极力举荐,身受者亦莫知之。历河南主考,湖北、浙江、安徽学政,屡充殿试读卷官,靡不虚心校阅,人皆莫敢干以私。自俸虽薄,从不言贫,虽身居高位,却家无大宅,推诚务实,清廉自律。每遇赈济,首先捐资,并兼为程督,咸有成功。

正厅檐柱楹联:一门兄弟三进士,两代世家五车书。

赴南方各省审理公案,处处体恤民情,减民负担,深受百姓爱戴。年过花甲以后尚累持使节,访问邻邦,迎风餐露,行程两万余里,心力交瘁,属下忧之,尝曰:“身乃国家之身,岂吾身耶?”终于积劳成疾,道光十八年秋累死于任上,终年六十八岁。皇上深惜之,御赐祭葬,赠太子太保,谥“文定”,入《清史•大臣传》。时两江总督梁章钜挽曰:“师范重三天,謦欬声犹留殿陛;皇华周四国,朴诚望早式班联。”

石鼓

过厅。

朱氏家祠近年经过重新修缮,焕然一新。

砖砌围墙,薄青砖铺地。

斗栱五铺作。

过厅正中悬匾:第一世家。宝应朱氏为明清时期江淮区域的“四大文献世家”之首,明朝初期从苏州迁至宝应,明朝出父子进士,清朝时期一门三进士。

朱士彦留有《朱文定公文集》、《朱文定公诗集》、《河渠》、《解左》、《读书稽疑》等著作传世。此外湖北黄鹤楼太白亭存有其一联:“此间可谈风月,斯世岂有神仙。”安徽采石矶谪仙楼还存其一联:“万里大江来,倚翠嶂高楼,月朗风清依旧;六朝陈迹尽,瞻锦袍遗像,天长地久犹新。”可见他对大诗人李白颇为仰慕。

宝应状元王式丹、榜眼季愈、探花朱士彦,使一县之内三鼎甲俱全,历史罕见,为纪念此盛事,在学宫特建鼎甲坊。

至于,宝应“朱天官”说法的由来,据2017年《宝应文化月刊》,县文史名家刘世昌老先生所著的《宝应“天官”朱士彦及其传说》所载:朱士彦,字休承,号咏斋。自幼聪颖,博学强记,十五岁入泮第一。岁科试为冠军,列“扬州十秀才”之一。嘉庆七年,高中探花,赐进士及第,授翰林院编修。后不断升迁,最后官至六部之首的吏部尚书,权倾朝野,因是发乌纱帽的,所以人称朱士彦为“朱天官”。

值得一提的是朱氏弟兄与林则徐同为循吏,交谊甚厚。朱士彦与林则徐曾在翰林院同事,二人皆高风亮节,成莫逆之交。其弟朱士达和林则徐亦志同道合,肝胆相照。道光十四年其父朱彬逝世,时任江苏巡抚的林则徐,特送挽幛,派员祭奠。后又为朱彬《礼记训纂》作序。鸦片战争失败,林则徐被流放伊犁,途经西安,时朱士达任陕西按察使,对林热情款待,二人彻夜长谈,临别,士达赠送四百两廉俸银以作“程仪”,资助盘川。

第一世家历代著作展示:经史子集,无所不包。

在宝应流传有不少“朱天官的故事”,俗话说:“金杯银杯,不如群众的口碑”,民间传说不必论其真假,其实这些故事体现了老百姓对这位清官的爱戴与歌颂。今试举:

(1)朱探花重设谢师宴

清嘉庆七年,宝应朱士彦高中了探花,衣锦荣归,办了一桌谢师宴,报答老师授业之恩。因管家疏忽,漏请了一位教蒙馆的老先生。老先生得知后非常气愤:“你朱士彦是我开的蒙,是我起的名,如今居然把我忘了,真是岂有此理!”越想越气,忽心生一计,写信一封,着人送到朱士彦府上。

朱士彦正在大厅招待客人,见门差送上信函,接过打开一看,上面写道:“久闻探花老爷才高八斗,现有上联‘新竹长,长过旧竹,欺压先生’,敢请赐教下联。”朱士彦暗暗叫苦;不好,怎么把他忘了!当下不动声色,酒宴结束,热情送客。

到了第三天,朱士彦又办了一桌谢师宴,命人备了轿子,呈上请柬,邀请老先生书房用茶。老先生气还未消,开口便问:“老朽出的上联,探花老爷肯赐教吗?”朱士彦先不回答,端出一盆碗莲,恭恭敬敬捧给老师,说:“下联学生已经对出,便是此物!”老先生一看,荷花确是令人喜爱,但不解其意,正欲动问,朱士彦指着那盆花说:“老莲种,种出新莲,苞含(包涵)小子。”这一下联,既对得工整,又将“前日疏忽,今日补过”之意表述分明。老先生听了哈哈大笑:“果然高才,不负老朽一番心血!”遂师生携手,共同入席。

(2)让他三尺又何妨

宝应朱士彦,嘉庆七年高中探花,授翰林院编修,后不断升迁,最后官至六部之首的吏部尚书,因为是封官的,所以人称“朱天官”。

有一年宝应的一位亲戚家新建房屋,在那幽静的城市河边,绿柳成荫,清波荡漾,间植桃花,莺歌燕舞,环境实在是不丑。可是在砌墙基时,旁边的邻居来闹事了,说两家间隔小了,挡了他家的阳光,不让砌。朱氏说:“一般人家滴水檐只有一尺五,我和你家已经让二尺了,还不行吗?”那家夫妻俩坚决不同意,说:“二尺还不够,起码离三尺。”砌了推,推了砌,僵持了三天,仍互不相让。来往的行人见了都摇头叹息说:“真是两国相争,寸土不让啊!”

这朱氏亲戚无可奈何,便修书一封给“朱天官”,请他跟宝应县令打个招呼,请县令出面调停一下。十日以后收到“天官”回信一封,拆开一看,原来是一首诗:

“能作乡亲不寻常,

邻居家边须和睦。

低头不见抬头见,

让他三尺又何妨!”

这位亲戚读了来信深感有理,遂主动与邻居房屋间隔三尺。从此以后两家相处十分亲密,互帮互助,从未闹过矛盾。

朱士达一支为宜禄堂。

探花朱士彦书,道光十五年二月立八三公之墓碑。

史料:清朝朱姓榜眼探花

嘉庆七年壬戌科 探花朱士彦(1771—1838)江苏宝应人。嘉庆进士。历官至左都 御史,工、吏、兵诸部尚书。朱士廉,第三甲

(清代有“鼎甲探花”朱士彦及朱士达、朱士廉“兄弟三进士”,三人均先后中了进士,留下了"一门三进士"的佳话。)

- THE END -

研究朱氏文化、编修家谱,品酒酌茶,看《中华朱氏网》,品“中华朱氏酒”、“朱氏家族酒”。凡是订用一件酒者,年终惠赠《中华朱氏通讯录》一份,视为“中华朱氏网”会员,享受会员服务!

A、“中华朱氏酒”,中华朱氏网监制,每箱6瓶,每瓶500毫升,茅台酱香、53度,坤沙5年。茅台镇发货,送货上门!

B、“朱氏家族酒”,中华朱氏网监制,每箱6瓶,每瓶500毫升,茅台酱香、53度,碎沙3年,茅台镇发货,送货上门。中华朱氏网精心打造,纯粮食酒,货真价实!联系电话(微信):19819884266.