中国十大寻根地

来源:管理员 | 上传者: 世界朱氏网 | 2021/03/19|浏览量:1642

中国历代移民和姓氏迁徙,大都发生于社会激烈动荡的历史时期,因而呈现出时间相对集中,数量相当巨大,流向较为明确,地域相对固定等明显特征。尤其是明清以来,由于版图扩大,幅员增加,以及战争频繁等多种原因,政府多次组织大规模官方移民,形成了八大著名的移民出发地和集散点,成为海内外炎黄子孙寻根问祖,报本溯源的朝宗圣地。

中华民族历来有着浓厚的故乡故土观念,而姓氏就是代表着每个人及其家族的一种符号。从姓氏的形成、发展、演变的漫长历史过程来看,它是构成中华民族文化的一个重要内容。

山西洪洞大槐树

“问我祖先来何处,山西洪洞大槐树”,这一脍炙人口的民间俗语,极其生动形象地反映了山西洪洞大槐树,在我国移民史上的重要地位和炎黄子孙对洪洞大槐树的眷恋之情。

据史、志、族谱等文献记载和众多的专家学者调查考证,洪洞大槐树移民多为有组织的官方移民,始于金初天辅年间(公元1117-1123),延至清代乾隆时期(公元1736-1795),历经金、元、明、清四个朝代,时间跨度达六百余年,移民次数在20次以上,有确凿文献记载的即有18次。其中以明朝洪武年间移民次数最多(10次),规模最大,移民量达80万以上。移民姓氏,几乎涵括了北方常见的一百多个姓氏。

洪洞大槐树移民,多为官方组织的强制性移民,每次移民都发给川资、路引,并在安置地根据人口,发给土地、种子、耕牛、农具,并免除三至五年的钱、粮、税收,是历代移民中最为成功的范例。

洪洞大槐树移民,多来自太原、平阳、泽、潞、辽、沁及汾州、代州等府州各县。移民流向主要是山东、河南、河北、北京、安徽、江苏、陕西、甘肃、宁夏、内蒙古等地,而后辗转迁徙,播向神州大地。使洪洞大槐树成为中国历史上移民次数最多、规模最大、辐射地域最广、影响最为深远的移民点之一,也是炎黄子孙最为眷恋的寻根问祖的朝宗圣地。

湖北麻城孝感乡

“湖广填四川”是流传于四川民间认祖寻根的俗语,意即四川民众来源于湖广。“湖广”一词为明代“湖广布政使司(即行省)”的简称。大致相当于今湖南、湖北两省行政区域。但元末明初迁入四川的移民多来自湖广北部,即今湖北。

元末之际,湖广一带是反元义军徐寿辉、彭莹玉等红巾军活动的主要区域。元至正十七年(1357)徐寿辉部将明玉珍率部西征,相继攻占重庆、成都。至正二十年徐寿辉为陈友谅所杀,明玉珍遂据蜀称王,国号为夏。明玉珍所部多为湖北人士,徐寿辉被杀后,其旧部多入川投奔明氏政权。明氏政权在四川轻徭薄赋,保境安民,又吸引了大批湖北民众入川。

及至朱元璋攻灭陈友谅之后,纵兵烧杀,四川更成为湖北百姓避难的乐土。明洪武四年(1371),明将汤和、傅友德率兵入蜀,攻灭明氏政权,多次移民入川,大批湖北人相继入川,遍布四川各地。

明清之际,四川再次遭受严重破坏,人口锐减。于是又有大批移民陆续入川。其中大部分来自湖广(包括部分湖南百姓),形成了“湖广填四川”的基本格局。由于湖北麻城孝感为移民入川的集散之地,故四川民众多把麻城孝感视作寻根问祖的朝宗圣地。而当年的麻城孝感今属何地,尚无定论,有的直指今湖北孝感市,也有的考证说是在今湖北红安县城关镇一带。

福建三明市宁化县石壁村

宁化石壁,原名玉屏,也名石碧,由22个自然村组成。它位于武夷山脉东麓,福建省西隅,北连江、浙,南接粤、桂,四周山环水绕,中间是开阔的平原盆地,物产富饶,环境幽雅,堪称世外桃源,是历代南迁士民避乱求生、繁衍栖息的理想之地。因而早在秦汉之际,就有中原士民避乱迁徙于此。

此后,在西晋永嘉之乱、唐末五代,宋室南渡及明清之际,每当中原动荡,社会激烈巨变之时,都有一批又一批的大量移民涌入石壁,繁衍栖息,并由此而分迁闽南、闽西、粤东、台湾,及湘、桂、川、黔等地。据史、志和族谱记载,在长达两千年的封建社会中,先后曾有106个姓氏在此生存栖息,并由此播向东南沿海,繁衍海外。

由于宁化石壁独特的地理位置,在社会历史激烈变动的唐末五代,各割据势力均鞭长莫及,成为较为安定的世外桃源,凝聚了众多的北方移民。

据史书统计,宁化在唐末人口仅1万余人,到南宋时已达11万之多,其中土著仅5000余人。由于高山的阻隔和战乱频繁中断了与中原的联系,在封闭的世界里,他们以自己所拥有的传统文化、语言、习俗,与当地土著的民风习俗混合在一起,渐渐产生出一种新的、独特的、既有中原古文化的遗风,又有区别和创新的文化,即客家文化。

同时也形成了客家民系,并随着子孙后裔的播迁繁衍,洒向各地。而客家各姓氏族谱记载姓氏源流时,大多把从宁化石壁外迁的第一祖先尊为家族始祖。因而福建宁化被誉为客家文化的摇篮,客家民系的朝宗圣地。

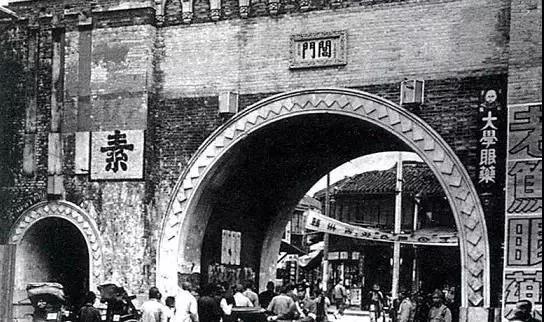

苏州阊门

苏州阊门,是苏北民众心目中的移民圣地。据史籍,方志族谱记载,苏州阊门移民集中于元未明初,当时群雄并起,割据称王,张士诚据苏州与朱元璋争衡天下。及张士诚兵败被俘,朱元璋遂“驱遂苏民实淮阳二州”。

苏州阊门遂成了移民的出发集散之地。于是扬州江州泰州淮安,泗阳,高邮,宝应,盐城,阜宁,东海,宝应县,兴华市,泰县以至于连云港等地,都有了苏州阊门移民的后裔。

河南滑县白马城

河南滑县白马城,有如山西洪洞大槐树,根植了-种深厚的“移民情结”。岭南“白马现象”与中原“槐树现象”异曲同工,都是历史的回音。山东古为地理名词,秦代泛指六国,唐代属河南道,明代置山东布政司,清代称山东省。

古河南称河南道,约今山东河南及苏北。白马县始于秦,汉至晋属兖州,归河南政区,明代并入滑州。故白马不在山东,而在河南。

秦始皇平六国后,派员定“百越”,谪中原50万人戌守岭南,屯居邕钦廉三州。至北宋皇佑年间及南宋初期,又有大批北民南迁。北方移民的后裔,自称“祖先从白马来”。

北起关外的小兴州,南到广东的珠玑巷,东起山东枣林庄,西至湖北孝感乡,基本上涵括了清代以前汉族活动的主要区域,反映了姓氏迁徙的大致脉络,是不同地域的家族姓氏寻根溯源的重要依据,也是海内外炎黄子孙朝宗谒祖的人文景点。

寻根,不应该只是一时的热潮,而应成为我们全体中华儿女的共同关注,由根知己,以古通今。就让中华民族的根基继续为我们提供精神文明的养分,让我们更加自信地面向世界,面向未来。

(信息来源:网络)

(有事找站长,中华朱氏网,长按扫码)

如喜欢,邀请您到中华朱氏商城(电脑版)逛逛!

http://www.zhzhus.com/wap/store.html(手机版)