甘肃平凉崆峒区白水镇马莲村朱家河滩——发展变迁简史

来源:管理员 | 上传者: 世界朱氏网 | 2023/09/27|浏览量:1075

朱氏凤龙聚满堂,耕读传家斡墨香。

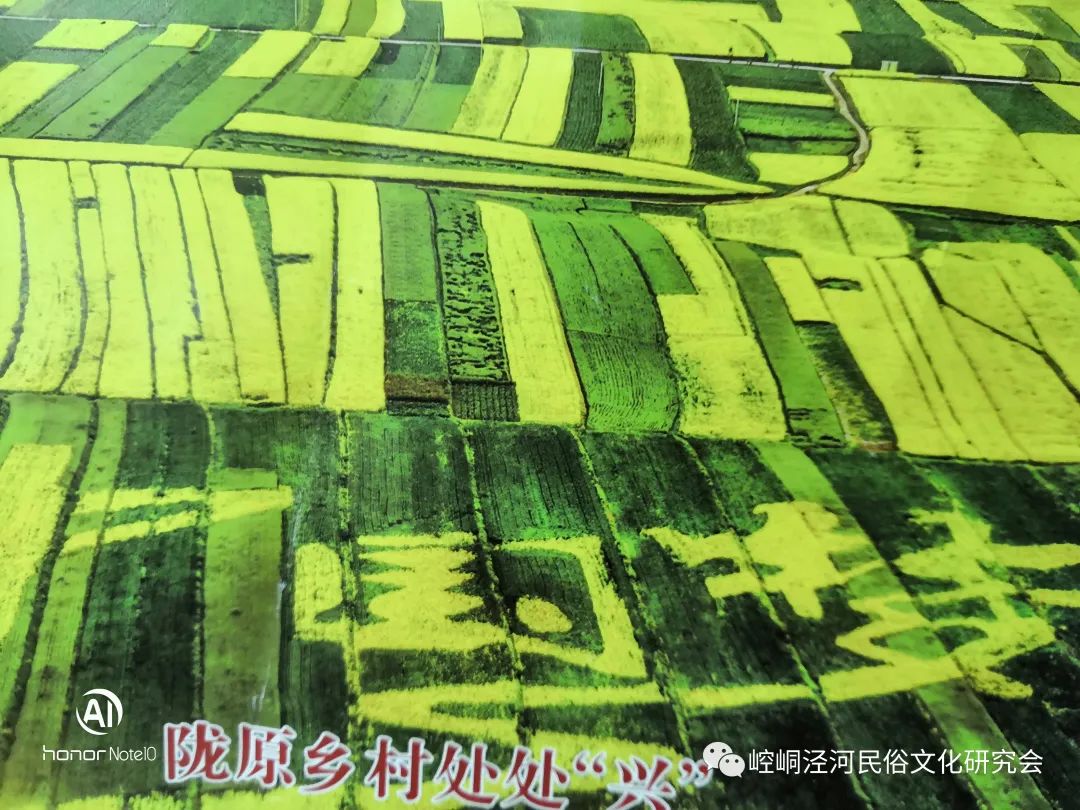

泾河川道风光好,乡村振兴要表彰。

(一)马莲村(四社)地理位置及概况

我国是世界上一个典型农耕文明体,由此诞生了无数的农业聚落点,这就是村落。由多个自然村而成的行政村,成为当下乡村社会的主体。

马莲村形成于明嘉靖年间,超过450年历史。因村南部有座山形似莲花而得名,美丽的马莲花总是让人着迷,一花一草,清新自然,表达了人们对幸福美好生活的渴望。

也有说旧时庄前有一条名叫马莲的路,是泾河川最为重要的古道,有24家店坊,天长日久,故叫村名马莲村。这是一个有故事的地方,也是一个民风淳朴的乡村。

马莲村位于白水镇政府西北6公里处,属平原地貌,东与打虎村交界,西与王寨村毗邻,南与杨涧村相连,北与大陈村隔河相望,全村共有4个村民小组,村域面积4.834平方公里。全村人口超过2000多人。

根据统计,全村现有耕地面积3097.4亩,人均耕地面积约1.28亩,2023年对一社、四社(朱家河滩)泾河川万亩现代农业产业园道路进行硬化,铺设总长8公里。截止2023年8底,村集体经济收入18万元。村内有合作社7个,养殖业扶贫基地1处。

一村一庄皆是景,美丽乡村入画来。朱家河滩是马莲村四社,位于乡村公路便道的北侧1200米处,在泾河川的正中间,这是一个美丽的乡村,也是一个神奇的地方。朱家河滩特色民俗村建设,改造墙面2.69万平方米,硬化农户门前场地7063平方米,建设健身广场480平方米,改造孝廉广场1682平方米,修建花园600平方米,栽植巷道树300株。

走进初秋的朱家河滩,无论在田头地角或河岸路边,映入眼帘的都是满地的绿色,闻到的全是那种被金子般阳光照得冒着热气的泥土和玉米的味道。如果你在一个月前的夜晚,走在田地上,就会听到玉米拔节的声响。

早晨东方亮阳光,鸟儿窗外高声唱。

蓝天白云悠闲飞,朱家河滩好地方。

村庄十字路口,那几棵超过50多年历史的柳树宛如一把撑开的巨伞静静守护着古老美丽的村庄。夏天走向秋天的时候,秋天刚迈开脚步之际,这个季节就叫“初秋”,而初秋的大舞台在乡村。秋天既是收获的季节,又是播种希望的季节。随着新农村建设的不断深化,村落已难以看到旧有的痕迹,昔日的土坯房农村景象已被砖房新墙所替代。2007年硬化柏油路面1450米,是白水镇建设最早的一条村庄柏油路。

乡村的飞速巨变,迫切地要求我们把各乡村的人文历史风土人情书写下来、保留下来,以便激励子孙承上启下,继往开来,争取更大的业绩。如果史学不能介入到大众的生活中去,那史学就会失去它作为精神财富的价值。每个人写出自己村子的村史,就构成了一个镇的乡村史。

(二)马莲村朱家河滩朱氏族人来源以及老人口述历史文化回忆录

驼铃声远,千年丝路古道从马莲村穿过,朱家河滩和大陈村面对面,而广成子诞生在大城村,说不准一河之隔的广成年轻时就来过朱家河滩,因而朱家河滩周边的历史应该是悠久的、长远的。

村民是村史的亲历者、创造者和记录者。朱家河滩村的主体姓氏是朱姓。只有少数几户杨姓,贺姓,叶姓、白姓人家。共计有168户,680人,约一半人出门务工。890多亩地,人均一亩多地。有七家养殖户,超过九十岁的有两人,八十多岁的有四人。马莲村的第一任书记是朱俊虎,1948年入党,高寿91岁,其就是朱家河滩人。解放前地下党开党支会就在朱家老坟秘密举行。老党员还有朱俊生,在朱家河滩当过社长的还有朱奇,朱茂龙,贺斌等人。解放后土改时期,只有240口人,农业社时叶富生曾任互助组组长。

过去,朱家河滩逢年正月十四举行秦腔唱戏,牛皮灯影表演,人山人海,甚是热闹,旧戏楼属于土木结构。朱家河滩学校有六十多年历史,目前马莲村学校约有30名学生。名老中医有杨世春,民间大夫有吴耀西,杨作坚等人。

解放前,叶树生曾当过国民党老兵,朱发昌当过志愿兵。抗美援朝老兵有白汉章,曾在部队一线当伙夫,立功获得金质奖章一枚,生活困难时期遗失。据老人说过,炮弹来时候,他背着锅和米跑着躲藏,以保护好口粮。

旧社会,磨面全部要靠水磨,有朱家磨房,王家磨房。1972年整庄通电,1991年通自来水。以前,村内有土井三四个,担水吃为主。原先种植过芹菜等蔬菜,因临近泾河,农业社时曾经种过稻子,亩产量100多斤。种植过羽子,加工成羽席出售为生。

农村农业谚语有:

茬口不顺,不如不种

倒茬如上粪,舍茬如舍命

麦收隔年墒

麦种五年要倒茬,豆子地里长庄稼

最早耕地平地用的工具是镢,铣,铁铧木犁,耧,锄,镰,杈,连枷,碌碡,钉子耙。

种植过的蔬菜有刀豆,萝卜,箭杆,百合,包心白菜,洋芋,辣子,小葱等。

种植过的豆子类有绿豆,黑豆,白芸豆,黄豆,红小豆,扁豆等。

种植过的油料有菜籽,麻子,芝麻,胡麻,荏,芸芥等。

种植过的五谷杂粮有,糜子,小谷子,高粱,荞麦,

玉米品种当时有金皇后,白马牙,辽东北。

小麦品种有红筋,兰麦,红蚂蚱,钱交,乌克兰8号,丰产3号,庆丰1号。

高粱品种有三尺三,牛心棒,多穗高粱,晋杂四号

洋芋品种有眼窝深,蓝洋芋,白洋芋,三斤红,小白花

糜子品种有黑粘糜子,狺猴头

谷子品种有狼尾巴,马缰绳,黄酒谷

荞麦有黑、白荞麦

农药用过的有:六六六,乐果,敌敌畏

家畜有牛,骡子,马,驴,猪,羊

公粮,农业人口平均负担51.86公斤,大包干以后以村为缴纳农业税单位

川塬属于偏碱土壤,缺氮少磷,现以小麦,玉米种植为主。三十多年前,泾河水特别大,每发洪水,吼声特别大,五里之外都能听到。洪水有时快要到庄边,特别危险,庄人晚上都不敢睡觉。据老人们说,旧社会发洪水的时候,洪水之大有数里之宽,非常汹涌。文史资料记载,至洪水之期,论水面, 也有那数里多宽,水起浪, 牛羊同浮叶, 实为凶险。老人言, 切站远,此水中 ,诸般物 ,皆不可食。现在的泾河已经变成了文河,静悄悄的……

解放前,朱家河滩左公柳很多,据老人说,庄里有一棵树,直径约二米多,要六个人才能合抱住,生产队时,站在树上伐树,几个人拉锯子,直接在树上拉木板子,才把树伐倒。,朱家河滩朱发明曾在抗日战争期间当过国民党营长。解放后,朱家河滩人朱建海曾任甘肃省水利厅厅长,朱发春曾任平凉水电局工程师,朱发学城建局当局长。

在六十年代前,做饭烧水用的全是树上的枝叶和农作物秸秆,即柴火。煤炭是以后才渐渐时兴的,一边拉风箱,一边往灶火里填柴。六七十年代,结婚时三大件,缝纫机,自行车和手表,拉个毛驴就可以将媳妇娶回。过去你买个自行车,全队的人差不多都会来围观。现在你买个汽车,也没人太在意。一般过事,客人吃的都是葱花酸汤和咸菜馒头。三大件后来演变成摩托车,电视机,金首饰。朱家河滩以前年年自办社火,朱世清擅长拉板胡。

曾有五人和崆峒区非遗传承人程万杰学过曲子戏。戏剧谚语有:做人要直,演戏要曲。角色无大小,人格有贵贱。

焦惠莲今81岁,擅长剪纸,画材,做猫枕头,捏猴灯,老人说从小自学,看啥就会,六十多年的手艺了。

我祖兴隆,洪武始壮。朱氏家人,共创辉煌。

朱姓是一个伟大的姓氏,得姓始祖:朱襄氏。“一统江山明社稷,四书精典宋圣贤”。华夏朱氏姓氏名人有:朱襄氏,朱治,朱敬堂,朱淑贞,朱元璋,朱自清,朱德,朱镕基,朱清时等!相传,在伏羲氏时代,朱襄氏带领其部族从陇东进入了中原,受赐为“飞龙氏”。同时也是最早以“朱”为姓者,是朱姓的开姓始祖,至今已有6000多年的历史,是中国现存最为古老的姓氏之一。朱姓一族实由炎帝、黄帝之后裔所组成。炎黄子孙一语在朱姓一族中得到了最为切实的体现。作为黄帝后裔朱氏传人,以此为荣,继承黄帝文化,继承朱子文化,学习孝亲文化,守护黄土家乡,责无旁贷。宋元明600余年,朱姓人口主要由北方向东南、南方迁移,同时也向西北和西南运动。全国重新形成了苏浙赣鲁、福建、甘肃三块朱姓人口聚集地区。

朱家河滩绝大多数人都是朱氏后裔,有平凉本地研究地方史的专家指出,在明代朱氏韩王就藩平凉二百余年期间,韩王共传十代,历时218年。白水镇马莲村、大潘村、白水村,柳湖乡八里村,安国乡土桥村等地有朱氏人口聚居村落。平凉市朱姓人口约6.36万人,占全市总人口比例为3 .4%,入列平凉市十大姓。在所处的农耕经济时代,其子嗣必长期繁衍聚居生存于平凉土地之上,幸存的与韩藩王府相关的如“二府庄”、“三府庄”、“七府庄”、“军张”、“民张”、“朱家河滩”等地名及朱氏后裔在这些村庄繁衍的历史人文脉络尚存在于当今。此为朱家河滩朱氏族人来源一说。

俗话说,泾河川道,朱姓占先。听村里老人朱茂龙说,以前曾经有老家谱,俗称老影(神主),上有一男一女,红顶帽子,三十晚上挂出来,供桌献果摆好,全庄祭拜,甚是庄重。依据口头传说,神位牌,神主(轴),墓碑,其他碑刻,牌坊,家谱,手抄,简记,村记,县志,档案等资料。由此可以判断,此家谱应该制作于清朝中后期到民国之间,符合国内大部分家族家谱制作的历史,皆源于清朝中后期,大概有二百年历史。

以前(泾河)河道两边的荒地叫滩地,谁想垦荒谁去弄,谁开的荒,地就属于谁。有些勤快的庄稼人,一有空就拿起铁锹和镢头去垦荒,多种多收。在泾河川里老百姓口语中,说的是“河(岸)北”、“河(岸)南”,指代村庄位置。

采访村里多位老人得知,朱家河滩本庄有从山西大槐树移民过来之传说,最早先到白水街道住过相当一段年月,祖坟在白水刑家沟。数百年前有老两口最早来到如今的马莲一社居住,也就是老学校位置,俗称周家嘴嘴。后到泾河边沙石滩开荒耕地,共有三房,大房,二房,三房,也就是三个太太。生活之艰辛困难,无法想象。碾转来此,泱泱数百年,勤勉躬耕,以农为主,宽厚待人,人丁茂兴,犹如繁星,庚延数百子孙,位白水镇大族之列。欣逢盛世,政通廉清。修身立志,美德传人,望发扬光大,万世永存。

“问我祖先来何处,山西洪洞大槐树”,这一脍炙人口的民间俗语,极其生动形象地反映了山西洪洞大槐树,在我国移民史上的重要地位和炎黄子孙对洪洞大槐树的眷恋之情。

据史、志、族谱等文献记载和众多的专家学者调查考证,洪洞大槐树移民多为有组织的官方移民,始于金初天辅年间(公元1117-1123),延至清代乾隆时期(公元1736-1795),历经金、元、明、清四个朝代,时间跨度达六百余年,移民次数在20次以上,有确凿文献记载的即有18次。其中以明朝洪武年间移民次数最多(10次),规模最大,移民量达80万以上。移民姓氏,几乎涵括了北方常见的一百多个姓氏。

洪洞大槐树移民,多为官方组织的移民,每次移民都发给川资、路引,并在安置地根据人口,发给土地、种子、耕牛、农具,并免除三至五年的钱、粮、税收,是历代移民中最为成功的范例。

洪洞大槐树移民,多来自太原、平阳、泽、潞、辽、沁及汾州、代州等府州各县。移民流向主要是山东、河南、河北、江苏、陕西、甘肃、宁夏等地,而后辗转迁徙,播向神州大地。使洪洞大槐树成为历史上移民次数最多、规模最大、辐射地域最广、影响最为深远的移民点之一,也是炎黄子孙最为眷恋的寻根问祖的朝宗圣地。

随着岁月的变化,又有从白水焦庄,大陈等地移居到朱家河滩的人家。人口逐渐增多到十几户,到如今上百户。一点一滴背后,永远都有勤勇人艰苦奋斗的身影,永远都有“勤”与“勇”的精神在恒久支撑。听村中老人讲述村落的上百年风雨变迁,听社长讲述朱家河滩的“美丽乡村”进行时,倍感欣慰。70岁以上的农村老人大都是伴着新中国一起成长起来的。他们经历过土改、农村阶级成分的划分、阶级斗争、人民公社、农业学大寨、家庭联产承包责任制、民工潮等, 在绵延的历史中有实际体验, 有切身感受。

知青、大队书记、大学生村官、妇女主任、第一书记、乡村工匠、文化能人、非遗传承人、留守儿童等。皆是时代变化遗留的代名词。几千年的文明发展史中, 传统乡村文化占有重要地位, 它是中华文明之根, 至少包含四个方面的内涵:第一, 农耕文明是传统乡村文化的基础。第二, 家族、族群文化是传统乡村文化的核心。第三, 儒家文化是传统乡村文化之根。第四,“乡村—城市—乡村”的文化流动一定程度上保障了城乡文化一体化良性发展。人称有仁爱之心,勤俭而家裕,严于教育子女,朱家河滩风景优美,田地肥沃,遂迁而居之。

由此可见,自强不息的朱家河滩人来源既有大明韩王后裔的影子,又有山西大槐树以及附近其他村庄移民的影子。因为老家谱的焚毁,已经无法准确判断来源,根据现有的口述历史,只能做一个大概的判断。随着人类分子学、DNA朔源技术的发展,或许将来会找到确切的来源答案。

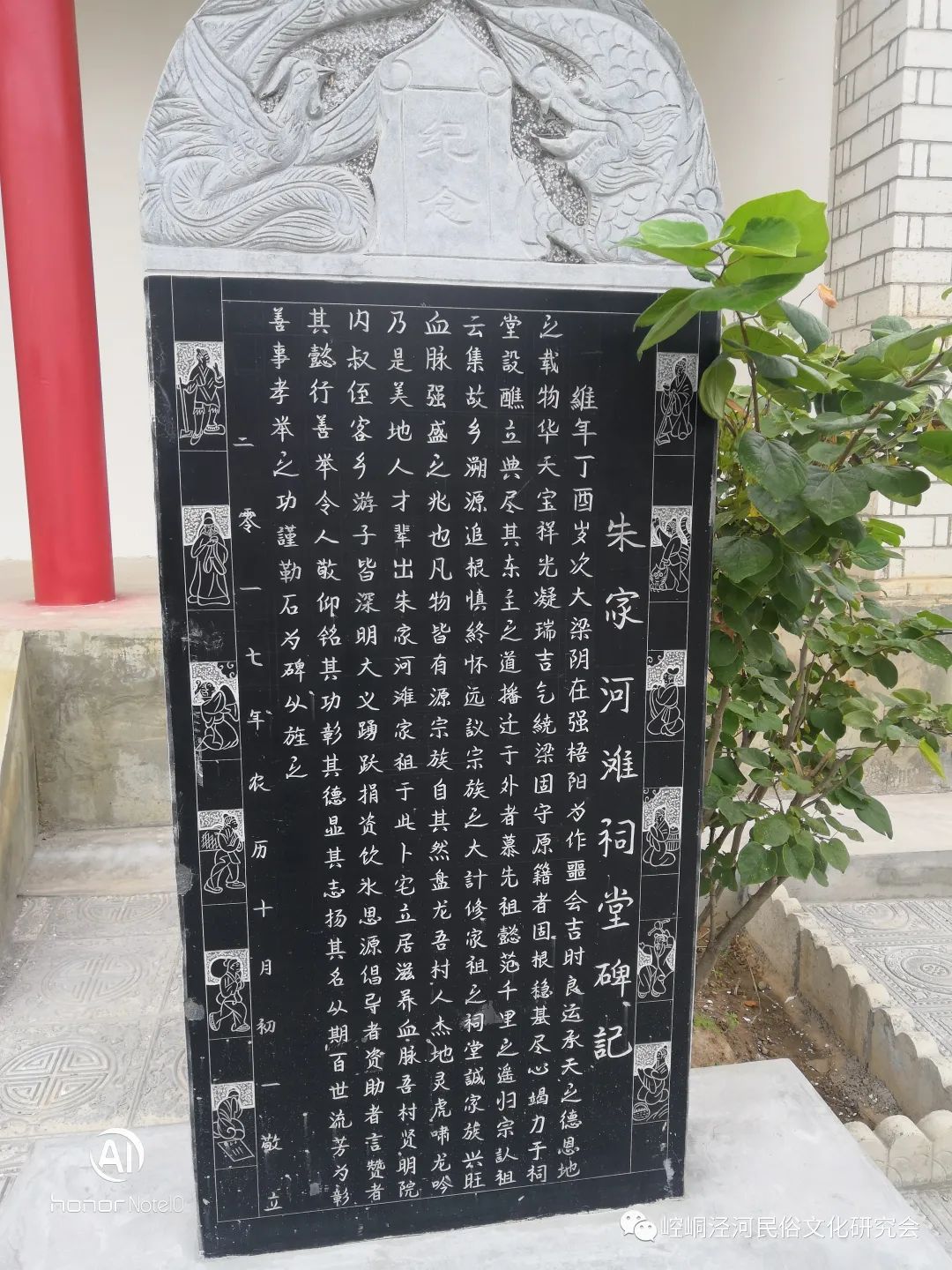

(三)朱家河滩孝廉文化广场及祖先堂

八年前,丁酉年朱家河滩修建祖先堂,修建孝廉广场,坐西向东,占地约二亩多。规模宏大,宗祠颇有气势,青砖青瓦,飞檐翘角,古色古香。屋脊是两龙相向,象征着子孙金榜题名,并有消灾灭祸之意,祠堂院内墙壁上也有许多彩绘,24孝之教育故事,感人至深,令人深思学习。老百姓俗称祠堂,花费约十多万元。走进祠堂,有对联寓谆谆教诲之意,引人深思。每个家庭都希望自己的子女能够青出于蓝而胜于蓝,一代比一代强,家庭教育就从孝敬父母、尊重兄长、做事谨慎、做人诚信、正念善行、广交益友等开始。修祠堂、遵祖训、重家教、树家风、铸家魂是子女成龙成凤的核心关键。缺乏孝文化教育的工具,是没有家规的家庭。

忠厚传家,百业何如耕读好,

宽和处世,千金难买子孙贤。

朱家河滩孝廉广场整洁宽阔,众所周知:百善孝为先。《弟子规》曰:首孝悌、次谨信、泛爱众、而亲仁、有余力、则学文。明代开国皇帝朱元璋在建国初期即颁布著名的“圣谕六言”:“孝顺父母,尊敬长上,和睦乡里,教训子孙,各安生理,毋作非为”。孝是我们中华传统文化提倡的行为,视为家族中严重缺乏孝文化教育。孝文化是保障家庭幸福的根本。

朱家河滩是白水镇唯一的以朱氏命名的庄子,有白水镇唯一的一座大型孝廉文化广场,这是崆峒大地上鲜活的遗存,是存放乡愁的陈列馆,是正宗的“国粹”,是一方方融入地方特色的最独特的“中国印”。 一座祠堂,就像一位母亲,虽历尽沧桑,却总是天下儿女向往的地方。在那里,有先前的风气,有老规矩;在那里,供奉着祖先牌位,供奉着天地人的大道理;在那里,血脉绵延,传承赓续,生生不息……

无论走到哪里,现住何方,

尊祖敬宗,爱国爱乡。

重教育贤,世代留芳。

民族要复兴,

乡村必振兴!

朱氏乡亲啊,

再接再厉,

兴产业,迎蝶变!

祖先堂的大红柱子上往往都贴有:宗功祖德流芳远,子孝孙贤世泽长。在这里,品质和德行是最当紧的,比什么都重要。我想,这需要一种传承,更期待一种希望。一直以来,耕读传家,清白明世,都是我们必须谨遵的家训和深刻领会的要义。已然成为血脉汇聚、增进感情、精神认同的家族功课和不忘根系、感恩思孝、端行修德的人生功课。

祠堂建筑是华夏祖先留给我们的历史财富和文化艺术瑰宝,保护和继承中华民族的传统文化,是华夏子孙的使命,这一使命能让我们科学地利用这些财富去更好的思考、继承、发扬、探索、创新和开拓未来。朱家河滩祖先堂,我们的祠堂,祠堂在,祭如在。祭如在,传承在。祭如在,一切在。走进这座由朱家河滩村民集资建成的孝廉文化广场,悠远的气息扑面而来。两边墙上的文字图片、侧面走廊里的老物件,向人们诉说着优秀传统文化和小村的前尘往事。俨然一副田园乡村的美丽画卷,现在有很多人身在城市里,可是心却在乡村……

川道创业数百载,今非昔比独一村。

千年荒滩变绿田,铆足干劲五谷丰。

贤经典,与圣贤随行,如处庙堂之高,族人才能打开格局、志存高远,后人方可展翅高飞,扶摇直上九万里。赞叹百年树人,落到实处。刘禹锡云“山不在高,有仙则名,水不在深,有龙则灵”,此物以人名,人兴则旺。朱家河滩朱氏欲蜚声四海,成千年巨族,不可无巨匠大才,巨匠大才从何而来?必从我族少年才俊中而来,必从培养激励中成长。以圣贤为榜样,吸取正能量,养浩然正气,成垂丹青大才,希望朱氏族人才辈出,云起龙骧,贡献社会。入则孝,父母呼,应勿缓。父母命,行勿懒。父母教,须敬听。父母责,须顺承。冬则温,夏则凊。晨则省,昏则定。出必告,反必面。居有常,业无忧。

朱家河滩的朱氏家人务必牢记朱子治家格言,黎明即起,洒扫庭除,要内外整洁;既昏便息,关锁门户,亲自检点。一粥一饭! 当思来处不易;半丝半缕,恒念物力维艰。宜未雨而绸缪,毋临渴而掘井。自奉必须俭约,宴客切勿留连。器具质而洁,瓦缶胜金玉;饮食约而精,园蔬胜珍馐。勿营华屋,勿谋良田。三姑六婆,实淫盗之媒;婢美妾娇,非闺房之福。奴仆勿用俊美,妻妾切忌艳妆。祖宗虽远,祭祀不可不诚;子孙虽愚,经书不可不读。居身务期质朴,教子要有义方。勿贪意外之财,勿饮过量之酒……

(4)朱家河滩乡村振兴和展望未来

泾河岸边百花香,乡村振兴正当时。

文明新风入民心,户户整洁又干净。

俱往也,打破传统,更是在找回传统。未来乡村应该什么样子?可以预想,随着朱家河滩孝廉文化广场的扩建,作为模范村示范点会更加的美丽动人。示范是责任,更是动力。一方面解决环境脏乱差问题,另一方面让群众主动清理自家房前屋后的柴草垃圾。一起打造美丽乡村示范点,你可以感受山清水秀的生态环境、欣赏古朴自然的乡村美景、浏览清净悠然的田园风光、体验历史悠久的传统文化。乡村旅游指日可待,不仅能够领略到美丽乡村的风景,还能进行农事体验等活动。农村美,农民富,这是一片充满生机的希望田野。

农民本份如黄牛,奋斗到老无所求。

移风易俗学孝廉,生活更上一层楼。

家中的孝子,才能教导国人孝道;家中兄弟和睦,才能教导国人以悌。改变是基于一种文化自信,打造朱家河滩孝廉文化广场美丽田园综合体,争做新时代乡村振兴排头兵。

百尺竿头思更进,策马扬鞭自奋蹄。可以肯定的是,在白水镇党委的领导下,朱家河滩人的生活一定会越来越美好!富美白水的建设一定会取得崭新篇章!

(信息来源:朱爱民)

世界朱氏网

2023年9月27日