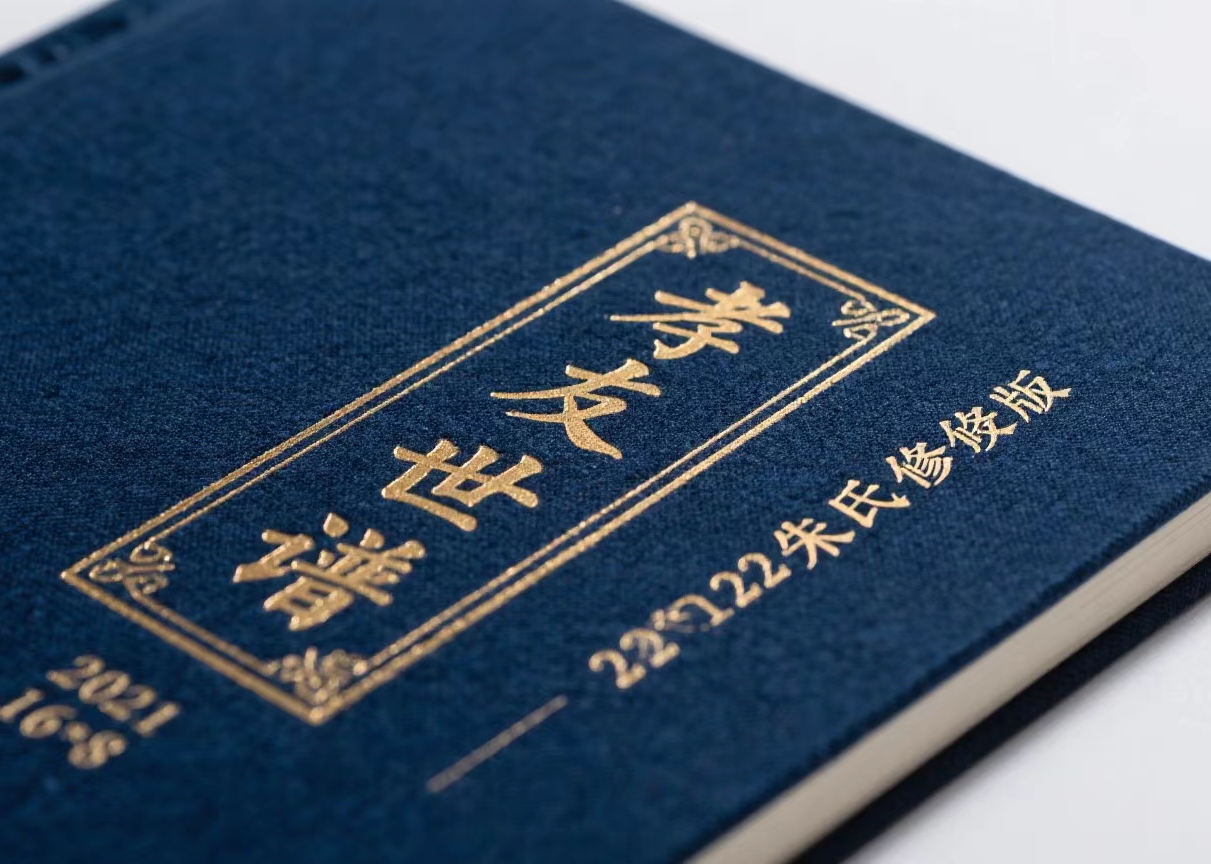

陕西山阳县《镇安庙沟朱氏世谱》(2021年重修)的文化价值与历史意义

来源:管理员 | 作者: 世界朱氏网 | 2025/07/25|浏览量:160

《镇安庙沟朱氏世谱》(2021年重修)的文化价值与历史意义

陕西山阳县《镇安庙沟朱氏世谱》(2021年重修)作为一部系统记载朱氏家族迁徙历程与宗族传承的文献,不仅完整梳理了家族六百年的发展脉络,更以谱牒为载体,串联起移民史、宗族文化与地域社会的深层关联。其重修工作既延续了传统谱牒的编纂精髓,又融入现代学术理念,为理解中国宗族文献的当代价值提供了典型样本。

一、世谱的编纂特色:传统体例与现代创新的融合

2021年重修的《镇安庙沟朱氏世谱》在继承明清谱牒编纂传统的基础上,形成了兼具学术性与实用性的编纂体系:

- 结构严谨的内容架构:全谱以“源流—世系—人文—礼仪”为纲,分为源流考、世系图、人物传记、家训规约、大事记五大部分,每部分下设子目,如“源流考”细分“祖籍溯源”“迁陕路径”“定居考证”,层次清晰,逻辑严密。

- 多元互证的史料运用:突破传统谱牒单一口述记载的局限,融合四类史料:一是明清旧谱残卷(如清光绪《东溪朱氏支谱》);二是地方志乘(《山阳厅志》《镇安县志》中的移民记载);三是田野调查资料(族人访谈录、老宅基地契约);四是影像文献(家族老照片、祠堂遗址影像),形成“文献—口述—实物”的三重印证。

- 数字化的技术赋能:首次引入电子数据库管理,将600余年世系信息录入系统,实现“人名检索”“支系溯源”“迁徙路线标注”等功能,并附二维码链接至族谱电子版,既便于保存,又为后续续修奠定技术基础。

二、迁徙历程的记载:清代陕南移民史的微观镜像

世谱对朱氏家族迁徙的记载,堪称明清“湖广填陕南”移民潮的缩影,具有重要的历史佐证价值:

- 三段式迁徙路线的清晰还原:明确记载家族从明初朱荣九避战乱迁江西瑞昌,至明中期朱必旺迁湖北大冶戴家垅,再到清乾隆二十五年(1760年)朱定茂率族迁陕南镇安庙沟(今属山阳县)的完整轨迹,填补了鄂陕移民研究中“具体家族个案”的史料空白。

- 迁陕细节的生动记录:详述朱定茂“携农具十二件(含稻作农具七件)、粮种三担(稻种占半)、族众十七口”沿汉水逆流而上的历程,特别记载“行至郧阳遇山洪,损失稻种一担,族人以野果充饥仍前行”的细节,反映了移民的坚韧与南方农业技术向陕南的传播。

- 定居过程的史料价值:记载“伐木为屋三间,择向阳坡地垦荒二十亩,首年种粟获收,次年试种水稻得半收”的创业史,与《续修陕西通志稿》中“楚民善治稻,陕南水田多为其所开”的记载相互印证,揭示了移民对陕南农业结构的改造。

三、世系传承的记录:宗族社会网络的历时性呈现

世系记载是该谱的核心,其系统性与完整性为宗族研究提供了珍贵素材:

- 跨时空的世系延续:以朱荣九为始迁祖,连续记载22世,时间跨度从明初至2021年,600余年未间断。其中,迁陕后的10世记载尤为详实,不仅记录生卒年、葬地,更标注“迁商洛”“迁西安”等二次迁徙信息,呈现家族从聚族而居到扩散分布的过程。

- 多维的社会关系数据:突破传统世系仅记姓名的局限,新增“职业”“社会身份”“婚配对象籍贯”等信息。如记载清道光年间朱壁有“业儒,授徒于山阳县城,娶湖北郧阳王氏”,反映移民家族通过婚姻、职业融入地方社会的轨迹。

- 分支脉络的清晰梳理:采用“树干式”图表,以朱定茂为陕南始祖,分三支(壁有、壁锋、壁明),每支下再分房,标注“出嗣”“入赘”等特殊情况,完整呈现宗族分支的血缘与拟制血缘关系。

四、祭祀仪式的记载:宗族认同的活态传承

世谱对祭祀文化的记载,展现了移民家族如何通过仪式维系根脉认同:

- 年度大祭的传统坚守:详细记载清明节合族祭祀的全套仪轨,从“前期三日族人斋戒”到“祭日晨鸣炮集众”,再到“设香案、陈祭品(必含湖北特产糍粑)、读祭文、行三跪九叩礼”,程序与明代《朱子家礼》吻合,体现对中原礼仪的传承。

- “遥祭祖籍”的独特创见:记载“正祭毕,族长率族人至祠堂南阶,面南行三鞠躬礼,诵读《遥祭湖北祖籍文》”的仪式,这一在传统祭祀中罕见的环节,是移民家族对“双重故乡”认同的创造性表达,既扎根陕南,又不忘祖籍。

- 祭祀的教育功能:明确“祭后设席,长老讲家族史”的惯例,如讲述朱定茂“垦荒时遇虎不避,终得良田”的故事,将祭祀转化为家族精神传承的课堂,强化代际文化衔接。

五、现代重修的意义:传统宗族文化的当代转型

2021年重修工作本身,即体现了传统谱牒在当代的价值重构:

- 内容的时代拓展:新增“现代篇”,记载1949年后家族变迁,如“1950年土地改革中族人分田情况”“1978年后二十人考上大学”“海外族人名录(3人定居美国、加拿大)”,展现家族在社会变革中的适应与发展。

- 功能的多维延伸:从单纯的“记录世系”转向“凝聚族众”,通过修谱促成2019年“陕鄂朱氏联谊会”,组织30名山阳族人赴湖北大冶寻根,重建中断数十年的祖籍联系;2021年谱成后,以此为基础成立“朱氏文化研究会”,推动家族史研究与地方文化融合。- 文化传承的示范价值:其“尊重传统不泥古,拥抱现代不丢根”的修谱理念,为同类宗族文献的重修提供了借鉴——既保持谱牒的核心功能,又赋予其连接古今、沟通地域的新使命。

结语

《镇安庙沟朱氏世谱》(2021年重修)的价值,远超出一部家族文献的范畴:从历史维度看,它是清代陕南移民史的鲜活个案;从文化维度看,它展现了宗族文化在现代社会的创造性转化;从学术维度看,其多元史料运用与数字化实践为谱牒研究提供了新范式。

这部族谱的存在证明,传统宗族文献并非僵化的历史记录,而是能够通过当代重修,成为连接过去与现在、个人与家族、地方与国家的文化纽带。对这类文献的深入研究与保护,无疑将为理解中国宗族社会的生命力与中华文化的延续性提供重要启示。