汉字作为中国文明起源的重要标志,是世界上唯一具有表音表意、象形等特征,其自身的结构包含丰富而深刻的文化元素,反映了汉民族的文化特质。汉字是中华儿女在历史长河中创造出来的不折不扣的第五大文明,是一切华夏文明存在的基石。

中国的古人运用“一阴一阳谓之道”的理念,将一元化的象形方法转为二元的形声意义,我们的汉字没有像其它古文字一样走向拼音文字的道路。“现代语言学之父”赵元任先生写过一篇《施氏食狮史》的文章,全文每个字的普通话发音都是“shi”,如:“石室诗士施氏,嗜狮,誓食十狮”,赵元任先生用这篇文章来说明汉字只有在具有字形、字音、字意时才能表达出它完整的意思,这就是汉字的独特性。

这有一组拼音“mìngsǐ”,我们可以想到哪些文字?翻开字典可以查到就只有“命、死”两字,命只有一条,死亡也只有一次,这就是汉字的情感和意义在字音上的体现。可能有人还会有疑惑说这不对,比如“生”和“活”的读音就不止这两个字,而明明人的“生”和“活”也只有一次。诚然,人的“生”和“活”虽只有一次,但是每个人可以有自己与他人不同的生命,可以选择不同的活法,这一切都取决于自身,这或许就是汉字要告诉我们的。

汉字创始之初便与自然相连,具有天地灵性,在它的体内有山河胡海、日月星辰,还有宇宙万物……,这便是汉字最初的形态——象形字,比如“龢”字,读hé,这个字可能很多人不认识,我们一起来看看字形:右边是禾苗的禾,左边是用竹管编制的笙,大家都知道笙是一种乐器,乐器讲究音声相和,是宫商角徵羽的绝佳配合,这是人文的和谐,这个字现在简写后就是大家最为熟悉的“和”,在“和”字中将象征等级的变为了人与人之间平等交流的“口”,这既体现了古人的和谐观同时也体现了历史的变迁社会的发展,这是汉字生命的延续。

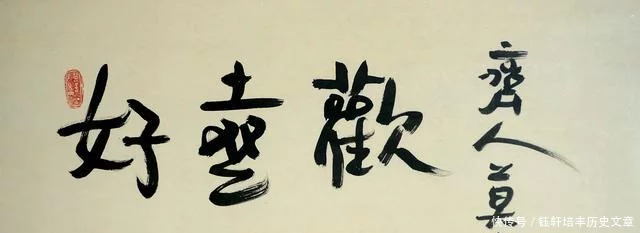

古往今来,汉字承载了多少情感与历史,或许正是因为汉字的情感性与生命力。我们民族的文化先繁荣起来的是《诗经》《唐诗宋词》而不是极富情感冲击力的歌剧和小说,正是因为汉字的生命力在越纯粹、越朴实的文字中越具有张力。在那十字诗句中藏着的千年万年与千里万里,也唯有汉字本身能承受这般重量,贯穿这般长度。

文字的生命就是人对情感的诉求,文化类综艺节目从只是展示汉字的《汉字拼写大会》,到将汉字连缀起来的《中华诗词大会》,再到汉字与人的经历和情感交相融合的《朗读者》《见字如面》,不断的刷新人们对汉字的认识,刷新人们对汉字生命展现的渴望,重重地撞击每一个观者、每一个华人之心。正因如此,那些已流传千百年并将永远流传下去的汉字,不仅寄托着其书写者的存在,是汉字书写的生命仍在,中国人就会存在,中国就会存在。

折叠贾湖刻符

八千多年前的河南舞阳贾湖遗址(距今9000-7800年),出土了一批刻符,号称贾湖刻符。有的学者认为只是刻符,有的认为是文字。香港中文大学饶宗颐曾对贾湖契刻进行了深入探讨考证,提出"贾湖刻符对汉字来源的关健性问题提供了崭新的资料"。北京大学历史系古文字学家葛英会也认为"这些符号应该是一种文字"。

自张居中和李学勤教授等合作撰写的《The earliest writing Sign use in the seventh millennium BC at Jiahu,Henan Province ,China 》一文在英国Antiquity杂志发表之后,引起国内外一些媒体的关注,国外感兴趣的学者在《科学》网站还进行了讨论。 蔡运章、张居中《中华文明的绚丽曙光--论舞阳贾湖发现的卦象文字》分析[1]:贾湖21个刻符里,已认识的11个字,分别属于反映易学里离、坤两卦之象的卦象汉字。

云南省社会科学院楚雄彝族文化研究所朱琚元(彝 )副研究员与曲木约直 (彝 )副研究员 ,曾亲自到郑州与舞阳考察,逐一对应释读,认定它们是路南古彝文[2],认为古彝文保留了原始汉字的系统,认为彝族是中原战争里古华夏族外迁的一支人群的独立发展。

折叠双墩刻符

七千多年前的蚌埠双墩遗址,发现630多刻划符号,丰富多样,就同期国内外文化遗存来说,都十分罕见,惊人。符号种类之多、内容之丰富是同时期其他遗址所无法比拟的。双墩刻符的功能可以分为表意、戳记、计数三大类。 2009年10月24日至25日,30多位来自国内外的著名专家学者聚集蚌埠,就"蚌埠双墩遗址刻划符号暨早期文明起源"展开研讨。众多与会专家一致认为,双墩刻符反映了早期双墩先民的生活形态,已经具备了原始文字的性质,是汉字源头之一[3]。

折叠半坡陶符

距今6000年前的属于仰韶文化的半坡遗址的陶钵口沿上刻的二三十种刻划符号,即半坡陶符,于省吾认为"是文字起源阶段所产生的一些简单文字"。其中一些是数字。

折叠青墩刻符

属于长江下游区域良渚文化的江苏省青墩遗址,距今5000年前,有数字刻符。

折叠庄桥坟刻符

属于长江下游区域良渚文化的浙江省庄桥坟遗址刻符,距今5000年前,有的连字成句了。

骨刻文是指在兽骨上刻画的符号--象形文字或图形文字,在山东集中发现(赤峰、关中等地也有发现),是我国最早的以记事为主的可识文字。2005年,著名考古学家、山东大学美术考古研究所所长刘凤君教授发现并命名,始称"东夷文字",后称"骨刻文",并认定刻画工具为玛瑙等锐角宝石,形成约在公元前2600~前1300年之间,是龙山文化时期流行的文字。自2010年底开始,著名东夷文化学者、山东省旅游行业协会专职副会长丁再献研究员将骨刻文成功系统破译,从文字的起源和构造等方面较全面的论述了与甲骨文及现代汉字的传承关系。

(信息来源,网络)