嘉定三屠

来源:用户上传 | 上传者: 朱开南 | 2020/04/07|浏览量:1338

明弘光元年(1645)五月初九,清军破南京,弘光帝南逃。三十日,县令钱默出逃。

六月二十四日,清朝授县令张维熙到任。是日,明嘉定总兵吴志葵率百人,白布裹头,昼伏东门外时家坟,晚间各持火把逼近县城,扬言捉拿张维熙,张逃之夭夭。二十七日,吴志葵再临县城,士民夹道迎接复明之师。

闰六月初七,明降将李成栋部骑兵路过境内新泾桥,大肆奸淫妇女,致死7名。初八,李成栋亲率兵船百艘、马步兵2000余名停泊县城东关,大肆奸掠。初九,李率兵去吴淞,留偏裨将梁得胜等300名守护兵船。

十二日,清军下剃发令,群情激愤,远近乡兵,竞相围攻李成栋船队。船只及所掠财物悉数焚毁,斩杀清官兵84名。

十五日,李成栋去太仓求援,行至罗店又被乡兵追杀,伤亡惨重。于是,李成栋疯狂纵兵报复,滥杀无辜。

十七日,明都察院观政、进士黄淳耀及弟渊耀,与前左通政侯峒曾及子元(玄)演、元(玄)洁倡议守城。

十八日黎明,李成栋率兵攻罗店,支洪、陆文焕率乡兵抵御。李暗遣精兵东渡练祁,西渡荻泾,乡兵背腹受敌,退入镇内。时值早市,清军入镇屠杀。居民死难1604名。

十九日,黄淳耀,侯峒曾集众公议,决定划地而守,城上高悬"嘉定恢剿义师"大旗,自制各种武器,严阵以待。

二十五日,吴志葵遣游击蔡乔率兵200余名支援嘉定,扎营城外。 次日五更,遭李成栋伏兵袭击,蔡乔战死。李成栋引兵归吴淞过新泾桥时,纵火焚屋,鸡犬不留。

七月初一,各路乡兵10万余会集砖桥与清兵决战。清兵分左右两翼冲杀,乡兵大败,被追杀不计其数。李成栋部入娄塘镇后屠杀1073名,并纵兵奸淫妇女,不可名状。 初三,李成栋汇同太仓清兵攻城,日夜炮轰。

初四五更大雨滂沱,守城士民已露立三昼夜,饮食几绝,渐不能支。清兵趁机急攻,破东门涌入城内。侯峒曾仍坐镇城楼,二子急呼:"事急矣,何以为计?"侯峒曾答曰:"有死而已,所恨者枉送一城百姓耳。"急令二子离去,二子走数步又还。侯峒曾怒日;"我死国事分也,祖母在,若辈应代我奉事,恋我何为?"二子恸哭而去,至孩儿桥皆被杀。侯峒曾自沉宣家池(叶池)未死,遂被清兵杀害。 东门破,城中居民纷纷奔西门逃生,而清兵截段堵杀,居民投河死者无数。

时镇守西门的黄淳耀见大势已无可挽回,遂与弟渊耀骑马至早年读书的西林庵,对僧无等曰:"大师急避,某兄弟从此辞矣!"遂索笔疾书:"遗臣黄淳耀于弘光元年七月初四日自裁于西城僧舍。呜呼!进不能宣力皇朝,退不能洁身自隐。读书寡益,学道无成。耿耿不灭,此心而已!异日寇氛复靖,中华士庶再见天日,论其世者,当知予心。"书罢,见弟渊耀已缢梁间,遂缢其侧。 南门守将张锡眉,闻城破,偕妾投水死。身留绝命诗一首:"我生不辰,侨居兹里。路远宗亲,邈隔同气。与城存亡,死亦为义。后之君子,不我遐弃。"另有守城将领龚用圆、龚用广兄弟闻城破,拥抱恸哭曰;"我祖父清白自矢,已历三世。今日苟且图存,何面日见祖宗于地下?"语罢双双自溺而死。

辰时,李成栋入城下令鸣炮屠城。小街僻巷,无不穷搜。每遇一人,大呼献宝,献若不多,连砍三刀,物尽则杀。全城刀声砉然,嚎叫之声,动地惊天。悬梁者、投井者、断肢者、血面者,被砍未死,手足犹动者不计其数。骨肉狼籍,遍地皆是。投河自溺者不下数千人。三日后,自西门至葛隆镇,浮尸满河,行舟无处下篙。血污浮于水面,高出数分。妇女若容貌不佳者必杀,有美色者生虏,于街坊当众奸淫。若有不从,钉其手足。

初六日,李成栋纠集民船300余艘,满载所掠金帛、女子、牛马猪羊驶往太仓。 嘉定被屠后,葛隆、外冈、马陆、杨行等镇乡兵复聚,再议抗清,誓不反顾,并时有偷袭斩杀清兵之义举。

二十六日五更清兵大队至葛隆,入镇后肆行屠杀,流血满地,并再屠外冈镇。

二十七日,浦峤、浦嶂率兵再屠嘉定,逢人便杀,不分老幼,所劫财物尽载太仓。

自闰六月初,嘉定人民自发起义抗清,两个月内,大小战斗十余次,民众牺牲2万余,史称"嘉定三屠"。

乙酉纪事:

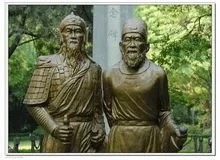

侯峒曾,字豫瞻。原任南明弘光朝通政司左通政,南京沦陷后,避难于老家嘉定。黄淳耀,字蕴生。乃崇祯年间进士,与其弟黄渊耀均世居于嘉定城。在侯峒曾和黄氏兄弟的指挥下,城中民众不分男女老幼,纷纷投入了抗满行列。为鼓舞士气,侯峒曾下令在嘉定城楼上悬挂一面“嘉定恢剿义师”的大旗。同时在城楼上“集众公议”,决定“划地分守”嘉定城:由南明诸生张锡眉率众守南门,秀水县教师龚用圆佐之;南明国子监太学生朱长祚守北门,乡绅唐咨佐之;黄淳耀兄弟守西门;侯峒曾亲自守东门,诸生龚孙炫佐之。此外,由诸生马元调(时年七十岁)与唐昌全,夏云蛟等负责后勤供给。集议已定,各头领率众在城上日夜巡逻。“嘉人士争相执刃以从,人情颇觉鼓舞。”

为阻止满洲军进犯,侯峒曾又下令将城外各桥毁坏,“东,北二门俱用大石垒断街路,西,南二门用圆木乱石横塞道途。”天亮时分,凶残的清军击败了城外各村镇的乡兵后,便将嘉定城四面包围。随即李成栋下令,集中火炮齐轰东,西二门。“清兵攻城甚急,多缚软梯至城下,城上砖石如雨。”守城民众虽“亡失甚众”,但仍顽强不屈。若有某断城墙被炮火轰塌,城内民众便及时用木料和充土布袋堵塞之。“守城者若有伤亡,乃立即补充。”或曰:中国有两个社会,上浮夸而下粗扑;上游戏而下献身。诚信斯言哉!黄昏时分,突然暴雨如注,狂风骤起。守城民众仍毫不畏惧,冒雨抵抗。是时,因“城中遂不能张灯,(李)成栋令兵丁潜伏城下之穴城,而守者弗觉也。”(文秉《甲乙事案》)。

翌日破晓时分,暴风骤雨仍然不止。时城上民众已连续守城三昼夜,遍体淋湿,加之饮食已绝,故人人身疲力竭。李成栋遂令士兵“置灯于地穴中,炮发震城。”火炮声“终日震撼,地裂天崩,炮硝铅屑落城中屋上,簌簌如雨,婴儿妇女,狼奔鼠窜。”(朱子素《嘉定屠城略》)。

在这腥风血雨之中,灾难终于降临。随着城墙一隅在炮声中轰然倒塌,清军乘机登城,蜂拥而入。清兵“悉从屋上奔驰,通行无阻。城内难民因街上砖石阻塞,不得逃生,皆纷纷投河死,水为之不流。”此刻,侯峒曾正在东门城楼上。城陷,“士卒皆曰:‘吾曾受公厚恩,尚可卫公出走。’峒曾曰:‘与城存亡,义也。’及下城拜家庙,赴水死之。其长子玄演,次子玄洁身处数十刀,亦死之。”城陷之时,黄淳耀黄渊耀兄弟急趋城内一僧舍。“淳耀问其从者曰:‘侯公若何?’曰:‘死矣!’曰:‘吾与侯公同事,义不独生。’乃书壁云:‘读书寡益,学道无成,进不得宜力王朝,退不得洁身远引,耿耿不没,此心而已。大明遗臣黄淳耀自裁于城西僧舍。’其弟渊耀曰:‘兄为王臣宜死,然弟亦不愿为北虏之民也。’淳耀缢于东,渊耀缢于西。”(黄宗曦《弘光实录钞》)。

又据史载;诸生张锡眉解带缢于南门城楼上,死前作绝命词,大书裤上云:“我生不辰,与城存亡,死亦为义!”教师龚用圆赴水死,二子从之。诸生马元调,唐昌全,夏云蛟,娄复闻,城破亦死之。又有黄某,与清军巷战中“手挥铁简,前后杀数百人,后中失而死。”这些“志士仁人”之死,从历史上看,固然是其儒家“仁义”观念的根本追求所致。但从民族兴亡的高度看,这为民族生存而死之大丈夫精神,不也成为汉民族精神的组成部分吗?

当屠城令下达之时,清兵“家至户到,小街僻巷,无不穷搜,乱草丛棘,必用长枪乱搅。”“市民之中,悬梁者,投井者,投河者,血面者,断肢者,被砍未死手足犹动者,骨肉狼籍。”若见年轻美色女子,遂“日昼街坊当众奸淫。”有不从者,“用长钉钉其两手于板,仍逼淫之。”(朱子素《嘉定屠城略》)。

血腥屠杀之后,清兵便四出掠夺财物。史载:如遇市民,遂大呼献财宝,“恶取腰缠奉之,意满方释。”所献不多者,则砍三刀而去。是时,“刀声割然,遍于远近。乞命之声,嘈杂如市。”更有甚者,屠城罪魁李成栋,竟用三百只大船运走了他掠夺的金帛女子。在此劫难中,不乏为虎作伥者。又史载:清军如北门,“乃奸民导敌入。”至于趁火打劫者,亦不在少数。有汉奸徐元吉者,“以削发为名,日出行动,割人腹,啖人心肝,动以百计。”

然而,清朝的暴行并未扑灭民众的反抗怒火。七月二十四日,有江东人朱瑛者,自封游击将军,率兵五十余人回到嘉定城。是时,朱率部会同城内市民,将清军驱赶城外。第二天,逃至城外的李成栋,急令万国昌率兵增援。李本人则坐镇城外之织女庙,指挥各路兵马企图第二次攻城。七月二十六日清晨,清军乘城内民众武装力量尚未集结完毕,再次攻进城内。有汉奸浦嶂者,向李成栋献计曰:“若不剿绝,后必有变。”于是,清军第二次屠城。

此时,城内许多居民尚未起,,“遂于屋中被猝然杀之。”顿时,“城内积尸成丘,惟三,四僧人撤取屋木,聚尸焚之。”在此次屠城中,浦嶂一马当先,“大显身手”。他甚至将好友娄某的全家斩尽杀绝。为此,嘉定城内民众“是日逢嶂,龆龀不留。”有一郭姓市民者,曾不胜愤慨地痛斥他:“人面兽心,狗鼠不食。”人神共怒,浦嶂惟掩面鼠窜耳!

从李成栋,徐元吉,浦嶂之所为我们看到,每当社会大变动之时,必然会有一部分人因社会的变动而得益。此除时势之必然外,各阶层之个体的品行德性与其地位之升降,亦有不可忽视之关系。而品行德性之沦丧,必然导致个人占有欲的极度扩张。

孟子曰:“人不可以无耻,无耻之耻,无耻矣。”信夫!清朝的第二次屠城,也未能削弱民众的反抗意志。八月二十六日,原南明总兵吴之番率余部,反攻嘉定城。城内清兵猝不及防,乃溃。城内民众纷纷奔至吴军前,“踊跃听命”。然而,吴军乃乌合之众。清兵反扑之时,“一时溃散。”史载:吴之番“连杀数人,不能定。呼天曰:‘吾死,分也。未战而溃,我目弗瞑矣!’挺枪欲赴东门死。”清兵拥入城内,第三次血洗嘉定城。

如果说前两次屠城,对清朝而言,多少留下一些“隐患”的话,那么这第三次屠城,他们可谓“如愿以偿”。因为在这满城的累累白骨之上,总算插上了“削发令已行”的旗幡!史载:在清军的三次屠城中,嘉定城内民众无一投降者,死亡者达二万余人。

(百科)