中国古史探源——少昊族与黄帝族有血亲渊源

来源:管理员 | 上传者: 世界朱氏网 | 2021/03/01|浏览量:1275

中国古史自商周之前并无文字记载,《尚书》《国语》《史记》等所载均为后来补载,俱属传说性质,真实性无法确认。因此,许多历史学家提出“东周以上无史”,较有名的如胡适和顾颉刚等。

但无文字记载等直接证据,并不等于历史虚无,其它间接证据如考古学、语言学、体质学、分子人类学、地质气象学以及古籍与神话的研究成果,同样可以拼凑还原历史的真相。

通过拼凑还原,可以确认黄帝、炎帝、少昊、蚩尤等上古族群首领的存在,而弄清他们之间的关系是重建五帝时期古史的关键。

我在2019年12月发布的几篇文章,粗略推测了以上四个族群的可能族源,即:黄帝族群与少昊族群可能来自北方的贝加尔湖附近,经蒙古大草原进入中国,是华夏族的主体组成部分,主要以游牧、猎渔为生;炎帝族群可能来自西方,经古丝绸之路进入中国,主要由古羌族构成,有成熟的旱地农业技术和家畜牧养技术;蚩尤族群可能来自南方,经南亚丛林和沿海地带进入中国,主要由九黎族(后来称三苗)组成,有成熟的水田稻作技术与冶金技术。

仅仅粗略推测是远远不够的,我们还需要收集考古学、语言学和分子人类学等证据,对黄帝与少昊的关系以及阪泉之战、逐鹿之战等详细梳理,以弄清上古各族群之间的关系。

在上古四个族群中,关系最密切的莫过于黄帝族群和少昊族群,他们可能是同宗同源,因而在很长一段时间曾联合执政中原,共同开启了华夏民族的文明曙光。

黄帝是中华民族的始祖,这已得到当今史学界的公认。可少昊及其领导的东夷族群,却长期为史学界所忽略,如司马迁《史记·五帝本纪》中罗列五帝为黄帝、颛顼、帝喾、尧、舜、禹,就没有少昊。在上个世纪以前,史学家也一直认为华夏民族的主体就是黄帝族群和炎帝族群,认为中国人都是炎黄子孙,有意无意地忽略了少昊所在的东夷族群也是华夏民族的重要组成。

直到最近几十年,山东及其周边地区新石器时代文化遗址发掘获得突破性进展,从古辛文化到大汶口文化、龙山文化、岳石文化,不但形成完整的东夷文化体系,而且其先进性、影响性和辐射性震撼了整个史学界。非但如此,东夷文化还呈现出向全国辐射的态势,黄河流域的仰韶文化、长江中下游的良渚文化等都深受其影响,甚至可认为它们就是东夷文化的继承者,这使得人们不得不重新审视少昊和东夷族在中国文明史上的地位。

——东夷文化博物馆

——东夷文化博物馆

那么,东夷族与华夏族究竟是什么关系?少昊与黄帝又是怎样的关系?寻找这些问题的答案,对于重建迷雾重重的中国古史,显然有着非凡的意义。

(一)少昊与黄帝的关系存疑少昊与黄帝是什么关系?古籍记载有些乱,史学界对此也是看法各异,主要有三种观点:

第一种观点,少昊是黄帝之子,是颛顼的伯父。

战国时所著的《世本》载:“少皞是黄帝之子,金天氏少皞 ,青阳即少皋,黄帝之子,代黄帝而有天下。”

西晋皇甫谧所作的《帝王世纪》继承了这种说法,曰:“少昊帝名挚,字青阳,姬姓也。母曰女节。黄帝时有大星如虹,下流华渚。女节梦接意感,生少昊,是为玄嚣。”

这种说法流传甚广,后来大多数史官都采信了这种说法,于是有了后来各个版本的大一统帝王世谱。

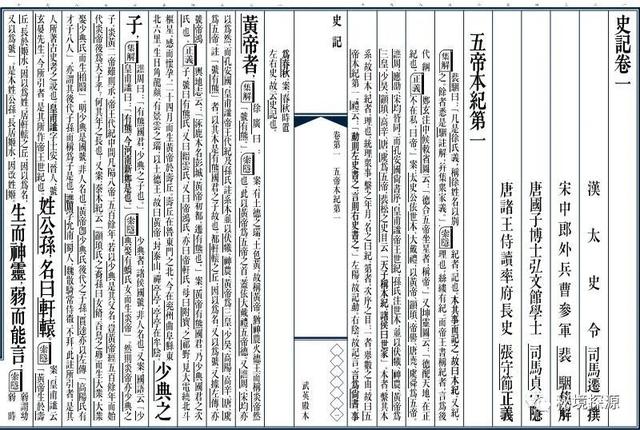

但司马迁作《史记》时,却仍然对此存疑。据《五帝本纪》载:“黄帝居轩辕之丘,而娶于西陵之女,是为嫘祖。嫘祖为黄帝正妃,生二子,其后皆有天下:其一曰玄嚣,是为青阳,青阳降居江水;其二曰昌意,降居若水。昌意娶蜀山氏女,曰昌仆,生高阳,高阳有圣德焉。黄帝崩,葬桥山。其孙昌意之子高阳立,是为帝颛顼也。”

文中并没有明确记载玄嚣就是少昊,而且在后面他还写了这么一段话: “帝喾高辛者,黄帝之曾孙也,高辛父曰蟜极,蟜极父曰玄嚣,玄嚣父曰黄帝。自玄嚣与蟜极皆不得在位,至高辛即帝位。高辛於颛顼为族子。” 少昊被称为白帝,显然是曾在位的,而“玄嚣却不得在位”,这意味着玄嚣与少昊实为两人。

追溯第一种说法的来源,有学者怀疑可能与《山海经》的一段话有关。

据《山海经·大荒东经》载:“东海之外大壑,少昊之国,少昊孺帝颛顼于此,弃其琴瑟。有甘山者,甘水出焉,生甘渊。”

从字面理解,“孺”为哺乳、抚育之意。那就是说,少昊抚育了颛顼成长,即他可能是颛顼的父亲或伯父了,而黄帝又是颛顼的祖父,于是推测少昊可能是黄帝的儿子。

但实际上,这句话中的“孺”不一定就是抚养成人,也可以理解为培养成材的意思。在前面的公众号文章《被篡改的先秦上古史——隐藏在禅让制背后的真相》一文中,我曾提过逐鹿之战后华夏族与东夷联合执政,且指定接班人轮训的观点,“少昊孺颛顼”可能指东夷族首领少昊对华夏族后备首领颛顼的从小培养。这也就是说,少昊与黄帝、与颛顼并不存在父子、伯侄的关系。

第二种观点,黄帝是少昊之子,依据是《孔子家语》所载。

《孔子家语》为孔子门人所著,据此书载:“黄帝者,少昊之子,曰轩辕。”

而据司马迁《史记·五帝本记》记载:“黄帝者,少典之子,姓公孙,名曰轩辕。”

孔子和司马迁对历史的补载,都通过收集民间流传的传说来完成。少昊与少典仅一字之差,可能是因为误传才使得有两种说法,其可信度不高。

第三种观点,认为少昊与黄帝是两个不同族群的首领,没有任何血缘关系。例如,现代历史学家傅斯年先生认为,“夷与商属于东系,夏与周属于西系”,黄帝与少昊分属两个不同的族系。历史学家徐旭生也持相似观点,他说:“远古中国有三大集团,即东方的东夷集团,以太昊、少昊为代表;南方的苗蛮集团,以三苗为代表;西方的华夏集团,以炎帝、黄帝为代表。”

这种观点一直是现代史学界的主要意见,而根据田野考古收集到的证据来看,东夷文化的先进性、影响性和辐射性表明它是一种成熟的、独立的文化体系,东夷族作为一个独立族群是没有任何问题的。但这个东方的独立族群与西方的黄帝族群真的一点关系都没有?似乎也难以马上下结论,还得从这两个族群的源头上去寻找答案。

(二)从“涿鹿”地名和地理位置看黄帝的族源先看文献上有关黄帝族群的记载:

《山海经·大荒西经》载:“黄帝之孙日始均,始均生此北狄。”

又《山海经·大荒北经》载:“黄帝生苗龙,苗龙生弄明,弄明生白犬,白犬有牝牡,是为犬戎。”

根据史书记载,北狄和犬戎都是北方的游牧民族,因而可以推测黄帝族群也是北方的游牧民族。

——北方游牧民族

——北方游牧民族

当然,《山海经·大荒经》不一定准确,我们再来看看《史记》中的描述。

《史记·五帝本纪》载:“(黄帝)邑于涿鹿之阿,迁徙往来无常处,以师兵为营韂。”

“迁徙往来无常处”,即经常迁徙、居无定所,这正是游牧民族的真实写照。可见,推测黄帝族群是北方游牧民族是有道理的。

近几十年,史学界的主流观点也是如此。郭沫若在《中国史稿》上写道:“这些神话反映出蚩尤原在东南方,习惯于阴雨气候,黄帝则属于‘迁徙无常处’的北方游牧部落,能适应干旱的环境。”(第一册第三章第三节,第123~124页,人民出版社1976年7月第一版)

徐旭生在《中国古史的传说时代》中写道:“黄帝氏族在周弃以前大约还滞留于游牧阶段。”(第二章第一节,第44页,文物出版社1985年10月第一版)

此外,田昌五、沈长云、周及徐、唐善统、刘毓庆、易华等史学研究者也分别在著作或刊物上发表类似的观点。

不过,诸多研究多源于合理分析,能举实证的很少。而且,游牧民族不一定来自北方,也可能是来自西北的羌戎族。

中国科学院电子研究所的庄寿雨先生的论文《黄帝部落与古满——通古斯族群》(《满语研究》杂志2002年第1期),却是从语言学角度论证黄帝来自于北方的游牧族群,令人耳目一新。

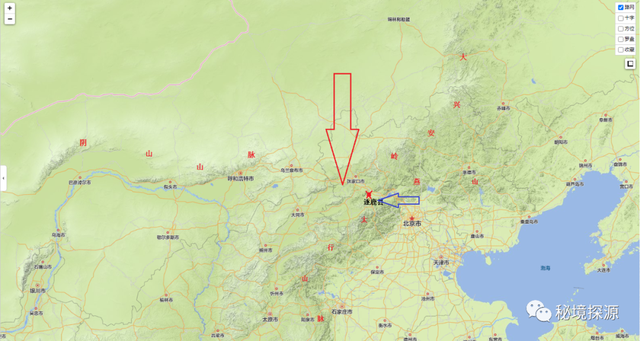

据古籍记载,黄帝与蚩尤战于涿鹿。查地图,有河北省张家口市所辖涿鹿县,此地名在春秋时便已存在。《礼记·乐记》记载周武王打败商纣王后封黄帝的后代于蓟,这说明河北可能就是黄帝族群的祖居地。

——涿鹿所在张家口为自古兵家必争之地

——涿鹿所在张家口为自古兵家必争之地

同济大学曲辰先生在他的《轩猿黄帝史迹之迷》一书中力证黄帝建都于涿鹿的矾山镇,葬于该县的温泉乡里虎沟村的桥山,那里有黄帝陵、黄帝泉、蚩尤泉、蚩尤墓。

桥山在桑干河南岸,位于桑干河与洋河的汇合处。这里还有一座名山就是涿鹿山,涿鹿县因此山而得名。相传,黄帝败蚩尤于此山阿,现名鸡鸣山,山下有一座古驿站叫鸡鸣驿。这座山非常有特点:一是它非常高,大大高于周围的山,海拔1128米;二是它与旁边的山不相连,孤立于平地之上、群山之中;三是它的位置正处于张家口盆地的南部出口处(洋河也从此处流出),像屏风一样;四是山体全由石头构成,直上直下,犹如一座大塔。

为什么这座山要取名为涿鹿山?涿鹿这个名字到底是什么意思?人们百思而不解,自古以来提出的种种猜想均不能令人信服。为此,庄先生特地请教了中国社会科学院民族研究所的朝克教授,他是我国满一通古斯语的专家。

朝克教授说,从汉语涿鹿的发音看,它与满——通古斯语族中的词dzolo——石头的发音相同(汉语念成涿鹿)。如果用涿鹿县当地的山西方言念“涿鹿”这两个字,其发音更是如此。这也就是说,涿鹿山原本可能就是石头山的意思。

考察前面所说涿鹿山的样子,它正是一座高大的石头山,直上直下无土无树,让人记忆深刻。朝克教授说,在他的家乡至今仍有一些石头山也叫dzolo(逐鹿)。

——京西第一孤峰鸡鸣山(涿鹿山)

——京西第一孤峰鸡鸣山(涿鹿山)

这也就是说,黄帝族群之所以将这里取名为涿鹿,是因为他们来自北方的通古斯地区,而通古斯语的“涿鹿”就是石头的意思,这里恰恰有一座高大的石头山。

通古斯语是阿尔泰语系的一个分支,它又分为北通古斯语支和南通古斯语支,北通古斯语支包括鄂温语、鄂温克语、鄂伦春语、涅吉达尔语、奇勒语、奥罗奇语、乌德盖语,南通古斯语支包括满语、女真语(已灭绝)、锡伯语、赫哲语、鄂罗克语、乌尔奇语,大多分布在北方贝加尔湖周围。在今天的中、俄、蒙古境内,仍有不少人使用通古斯语。

如果说逐鹿的通古斯语发音从语言学上印证了黄帝可能来自北方游牧族群的传说,那么逐鹿的位置则从地理学上印证黄帝族群的北来可能。

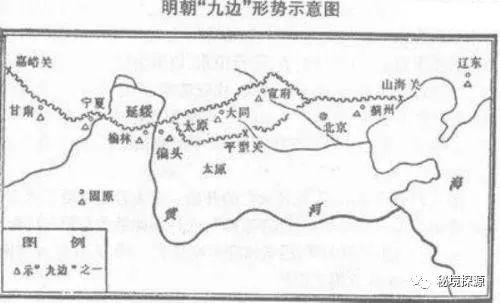

从地理位置上看,逐鹿所属的张家口刚好位于阴山与燕山之间的山口,是北方游牧民族进入河北和山西的必经之路,自古以来都是兵家必争之地。

北京-张家口-大同防线在封建时代是中原民族抵御游牧民族的决定性防线,也是游牧民族席卷中原的重点攻击对象。比如,明朝著名的土木堡之变,土木堡其实就在现今张家口怀来境内。而明末抵御游牧民族入的宣府,就是张家口宣化区。到了清朝,康雍乾三代经略准噶尔草原,张家口就是出京的要道。直到现在,从北京沟通内蒙古、甘肃和新疆,张家口都是最便捷的直通走廊。

——宣府就是张家口宣化区

——宣府就是张家口宣化区

蚩尤与黄帝在张家口的逐鹿一带爆发大战,说明这里至少是一方进出的要塞。而周所共知,蚩尤来自南方,因此这里就只能是黄帝族群进出的要道,也就说明黄帝族群是来自北方的游牧民族。

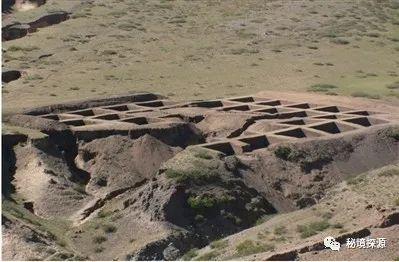

值得一提的是,2015年考古人员在离张家口不远的内蒙古化德县发现了一处全新的文化遗址——裕民文化,包括距今8400-7600年的裕民遗址、距今9000-7000年的四麻沟遗址等,延续1000多年。

——内蒙古化德县裕民文化遗址

——内蒙古化德县裕民文化遗址

裕民遗址规模较小,有约20座房址,房址为圆形或近椭圆形半地穴式,地面有圆形灶。石制品工具的组合及其变化,反映出裕民文化经济形态是以采集、狩猎为主,兼有原始农业补充。

与裕民遗址对比,四麻沟遗址出现了圆角长方形、长方形的房址和大量室外灶。考古人员认为,裕民遗址为秋冬季营地居住址,四麻沟遗址为春夏季营地居住址,从遗迹关系看,可能为同一族群长期使用的营地居址。

裕民文化遗存还发现了新石器时代早期的尖圜底器、圜底器、片状器,而尖圜底器、圜底器在此前只在北方贝加尔湖周围发现过。

裕民文化遗址的发现,说明在距今8000-9000年前北方游牧民族就已经出现在张家口一带,而且很可能来自于北方贝加尔湖附近。种种迹象表明,黄帝族群很可能就是这些游牧民族中的一支。

(三)从涿鹿之战猜想少昊与黄帝的渊源

——涿鹿之战

——涿鹿之战

关于涿鹿之战,古文献记载甚多,如:

《史记·五帝本纪》载:“轩辕之时,神农氏衰,诸侯相侵伐,暴虐百姓,而神农氏弗能征。于是轩辕乃习用干戈,已征不享,诸侯咸来宾从。而蚩尤最为暴,莫能伐。炎帝欲侵陵诸侯,诸侯咸归轩辕。轩辕乃修德振兵,治五气,壑五种,扶万民,度四方,教熊罴貔貅貊虎,以与炎战于阪泉之野,三战,然后得其志。蚩尤作乱,不用帝命,于是黄帝乃征师诸侯,与蚩尤战于涿鹿之野,遂擒杀蚩尤。而诸侯咸尊轩辕为天子,代神农氏,是为黄帝。天下有不顺者,黄帝从而征之,平者去之,披山通道,未尝宁居。”

《竹书纪年》载:“蚩尤……好兵喜乱,作刀戟大弩,以暴虐天下,并诸侯无度。炎帝榆罔不能制之,令居少昊,临西方。蚩尤益肆其恶,出洋水,登九淖,以伐炎帝榆罔于空桑,炎帝避居涿鹿。轩辕乃征师诸侯,与蚩尤战于涿鹿之野。”

《逸周书·尝麦》:“昔天之初,诞作二后,乃设建典,命赤帝分正二卿,命蚩尤宇于少昊,以临四方,……蚩尤乃逐帝,争于涿鹿之阿,九隅无遗。赤帝大慑,乃说于黄帝,执蚩尤,杀之于中冀,以甲兵释怒,用大正顺天思序,纪于大帝,用名之曰绝辔之野。乃命少昊清司马鸟师,以正五帝之官,故名曰质。天用大成,至于今不乱”。

《史记正义》引《龙鱼图》云:“黄帝摄政,有蚩尤兄弟八十一人,并兽身人语,铜头铁额,食沙石子,造立兵仗刀戟大弩,威振天下,诛杀无道,不慈仁。万民欲令黄帝行天子事。黄帝以仁义不能禁止蚩尤,乃仰天而叹。天遣玄女下授黄帝兵信神符,制伏蚩尤。帝因使之主兵,以制八方。蚩尤没后,天下复优乱。黄帝遂画蚩尤形象以威天下。天下威谓蚩尤不死,八方万邦皆为弭服。”

不同古籍所叙“逐鹿之战”略有差异,我们结合民间传说,应用画像法可以拼凑出大致情形:上古时,炎黄二帝并立,黄帝在阪泉之战中战胜炎帝,成为天下共主。蚩尤作乱,侵犯炎(赤)帝,炎帝不敌,退而求助于黄帝。黄帝于是征集诸候,战蚩尤于逐鹿之野,九战不胜,最终在九天玄女帮助下斩杀了蚩尤。少昊可能参与了这场战事,但详情不明。

那么,少昊族群到底有没有参与战事?如果有,又怎样参与?

据《竹书纪年》所载:“蚩尤……炎帝榆罔不能制之,令居少昊,临西方。蚩尤益肆其恶,出洋水,登九淖,以伐炎帝榆罔于空桑,炎帝避居涿鹿。”

意思是:蚩尤凶悍,炎帝榆罔氏不能制服他,只好让出少昊族西边的部分土地,想跟他和平共处。但蚩尤变本加厉,不但强行占用更多的土地,而且攻击炎帝榆罔氏所在的空桑(山东济宁一带)。炎帝不敌,只好一路败退,一直退到涿鹿。

此外,《逸周书·尝麦》的说法类似:“命蚩尤宇于少昊,以临四方,……蚩尤乃逐帝,争于涿鹿之阿,九隅无遗。”

从这里可知,炎帝与蚩尤最早相遇的地方应当在山东、河南一带,而此时的少昊族群也拓伸到山东半岛的沿海地区,形成三方势力犬牙交叉的局面。

但刚开始,少昊族群应当没有参与战事,可能是因为少昊族群的生产方式以猎渔为主,生活在东部沿海的山林地带,与农业生产为主的炎帝族群、蚩尤族群并没有太大的矛盾。而且,少昊族群与炎帝族群也可能没有什么血缘关系,否则炎帝也不会舍近求远,不向邻近的少昊求援,而跑到千里之外的涿鹿,求助于黄帝。

接着,根据《史记·五帝本纪》所载,“黄帝乃征师诸侯,与蚩尤战于涿鹿之野,遂擒杀蚩尤。”

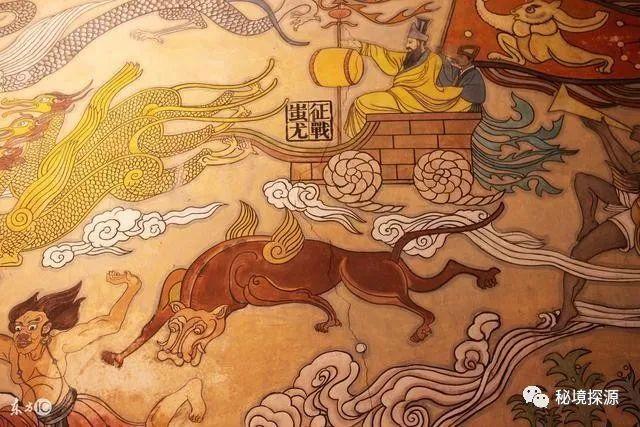

记载中没有交代战争详情,倒是《史记正义》引《龙鱼图》写的更加详细,也与民间传说相吻合。传说黄帝与蚩尤战于涿鹿,九战九败,无奈之下,登泰山向上天祈祷。然后,天遣九天玄女传授黄帝兵法神符,最终制伏了蚩尤。

——九天玄女授黄帝兵法

这种说法颇具神话色彩,被历来史学家以春秋笔法一笔带过。但事件不会空穴来风,里面隐藏的一些信息值得细品。比如,为什么是泰山?为什么九天玄女是鸟人模样?为什么《逸周书·尝麦》记载少昊要受命“司马鸟师,以正五帝之官”,即以鸟名为官名,负责重建战后秩序?

泰山是少昊族(后来称为东夷族)的活动区,鸟人正是少昊族的图腾,而只有参与了战争,才有资格负责战后重建。而涿鹿位于北京西边的张家口附近,正好是黄帝族群与少昊族群的交界处,北方的黄帝族群与东方的少昊族群都能很快到达战场。

因此,只需稍加思考,便不难猜测涿鹿之战实乃黄帝族与少昊族联合对蚩尤族的战争。

唯一值得思考的问题是,少昊与蚩尤并没有矛盾,为什么愿意与黄帝联合对付蚩尤?

窃以为原因可能有二个:一是利益所在,蚩尤为首的九黎族人口众多,且有成熟的稻作技术和先进的冶金技术,击垮了他能获得巨大的利益。二是血亲渊源,少昊族群与黄帝族群都从北方迁徒而来,很可能同宗同源。

第二点在此前的公众号文章《贝加尔湖地区——华夏民族真正发源地》已有部分阐述,但还不够,接下来将继续论证。

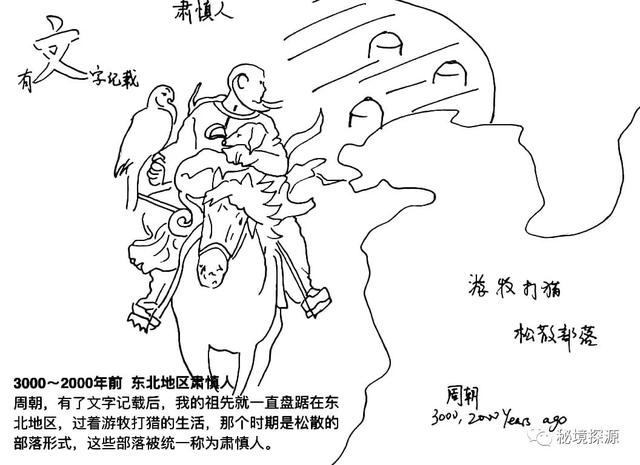

(四)少昊为“肃慎族”,起源于贝加尔湖地区

历史学家经常将少昊族群说成是东夷族,但实际上东夷这个词是到了周代才出现,在五帝时代根本就不存在东夷族。那么,少昊族群在当时称作什么?与此后出现的东夷族,又有怎样的关系?

——古肃慎族是东北三省和朝鲜半岛的原土著

——古肃慎族是东北三省和朝鲜半岛的原土著

查阅资料,少昊所在的族群很可能便是古肃慎族。

最早出现“肃慎”这个词的,可能是《山海经》。据《大荒北经》记载:“大荒之中有山,名曰不咸,有肃慎氏之国”。不咸山,即今长白山。根据史料记载,肃慎族分布在中国东北到朝鲜半岛一带,甚至跨洋飘海到达日本。

又,《史记·五帝本纪》载:“(虞帝)南抚交趾,……北山戎、发、息慎。” 息慎即肃慎,郑玄注:“息慎,或谓之,东北夷。”

又,《三国志·东夷传·挹娄》载:“挹娄……古之肃慎氏之国也。善射,射人皆入目。矢施毒,人中皆死。出赤玉、好貂,今所谓挹娄貂是也。”

又,《北史·勿吉传》载:“勿吉国在高句丽北,一曰靺鞨......自拂涅以东,矢皆石镞,即古肃慎氏也。”

又,《晋书·四夷传·东夷传》所述:“周武王时,献其楛矢、石砮。逮于周公辅成王,复遣使入贺。尔后千余年,虽秦汉之盛,莫之致也。”

从文献上看,古肃慎族最擅长制箭和射箭,经常向中原政权进贡楛矢、石砮。从满语词源上分析,肃慎、挹娄、女真是同音异译,都有满语“箭”的意思,引申来说“肃慎”便是“带箭的人”。

“夷”字的构成也与弓箭有关。《说文》解释“夷”的字义为:“从大,从弓,会意,弓所持也。”换句话说,夷就是持弓之人。故肃慎与夷是同一个意思,都是“带箭善射之人”,难怪有些史书直接称肃慎为东夷、北夷、东北夷的。

史学界通常将少昊看作东夷族的首领,如果古肃慎族就是早期夷族,那么少昊的确有可能正是古肃慎族的首领。

——古肃慎人漫画,其历史应当更久远

——古肃慎人漫画,其历史应当更久远

而从考古学上看,山东的东夷文化与东北的古肃慎族文化也颇有相似之处。例如,挹娄、勿吉、靺鞨这些古肃慎族的后裔,在文化特征上就与早期东夷文化——后李文化、大汶口文化很相似。比如:陶器都以夹砂褐陶为主,手制为主,多见罐、瓮和平底碗,大都素面,或有简单纹饰;有较多的石器和骨器;半地穴式房屋;有稳定的农业,渔猎经济仍占有一定地位等等。

而从墓葬朝向上看,山东的东夷族可能就是古肃慎族向南迁徒而来。考古发现,山东东夷文化遗址的墓葬要么朝北,要么朝东,非常有规律。古人墓葬朝向一般有两种意义,一种表示魂归故里,即墓葬朝向祖居地;另一种表示魂归天堂,墓葬朝向神圣之所。对于太阳崇拜的东夷族来说,东方便是神圣的方向,所以墓葬有些是朝东的。那么,还有墓葬朝北,就只能说明东夷族人的祖居地在北方。

再从图腾上看,古肃慎族也与少昊族一样,都以鸟为图腾。1978年,考古学家在沈阳新乐遗址出土一件极为罕见的木雕艺术品——木雕鸟。据史学家考证,这个木雕鸟正是人们传说中的大鹏鸟,是距今七千年前新乐人(古肃慎族)的图腾。而很多文献中都曾提及少昊曾以鸟为官名,太阳鸟正是少昊族群的典型特征。

——沈阳满族图腾太阳鸟雕像

——沈阳满族图腾太阳鸟雕像

综上分析,古肃慎族可能就是少昊的族群。

那么,古肃慎族与黄帝为首的北方游牧民族,又有什么渊源?

资料表明,最早生活在贝加尔湖边的游牧民族,就是距今7000多年前的肃慎族系先民。贝加尔湖在满语中称为“贝海儿”,在《职方外纪》中将之记载为“白哈尔”湖,意为美丽的湖。1881年,在湖岸的萨甘扎巴悬崖壁上发现刻着的海东青、天鹅、鹿、狩猎台、跳舞的萨满巫师等图画。海东青是满族的图腾,也正是古肃慎族的图腾之一。

而在前面已经论证,黄帝族群也是北方游牧民族,与古肃慎族一样说古通古斯语,很可能也来自贝加尔湖一带。所以,少昊族与黄帝族很可能有着同宗同源的血亲渊源,难怪会在危难时刻联合起来对付蚩尤。

(信息来源:网络)