谱牒文献扬州史事辑考 ——以《江都卞氏族谱》为中心

来源:管理员 | 上传者: 中华朱氏网 | 2021/03/03|浏览量:2546

【摘 要】:本文利用《江都卞氏族谱》考察明清时代扬州卞氏家族的人口繁衍,藉以见扬州历史上的重大历史事件,对于这一家族的影响。亦借此一家族的繁衍轨迹,以见扬州历史上重大历史事件对于普通民众生活的影响。以人口数字之实证,足见清军“扬州十日”屠城,以及太平天国癸丑之乱对于扬州的巨大破坏。亦借《族谱》之材料,说明扬州旧时市民生活之奢靡情形,以为治地方史之一助。

【关键词】:扬州,族谱,卞氏,人口

传统社会,国有史、地方有志、家有谱牒、人有传记,形成一个历史文献记录保存的完整体系。而又各有侧重,互为补充。正史、方志现在利用的比较多,但家谱文献尚少被人利用。清代章学诚撰《湖北通志·凡例》即主张方志之中应採入谱牒文献,认为“谱牒自以科甲为主,……须进士二人以上乃得谱列。此就湖北一省约言之也,大省、小省准是以为宽约,亦可备谱学矣。”章学诚修《永清县志》,将凡有府县学生员科名者皆列入《士族表》,并认为“世系之牒,重于户口之书。”此后阮元撰《扬州府志·士族表》(书未传),缪荃孙修《江阴续志》立《氏族志》,均主张借助谱牒完善方志。入民国后,中央大学教授柳诒徵先生特倡谱牒之学,主张于《江苏通志·社会志》中增创《氏族》一子目,其所主持之国学图书馆也开始征求族谱文献。此均是传统学术体系之中,以谱牒之学补充方志之学的例证。本文即为以家谱文献补证地方史事做一尝试。

柳诒徵先生尝撰有《族谱研究举例》一文,开示谱牒研究的方法。柳先生认为“举凡文艺相承、经术继美、里称望族、世擅高赀者,竟委穷原,奚为最录。”[1]“所贵于览一族之谱牒者,由世次而得其增加之级数,与其由盛而衰、或繁或绝之迹,倘可得一公例,为马尔萨斯《人口论》之确证或反证。”[2] 主张以现代统计学的方法,对谱牒文献进行分析研究。社会学家潘光旦先生,也曾大力倡导谱牒学的研究。故笔者尝试以谱牒文献为基础,考察一地(扬州)一族(卞氏)的繁衍情形,藉以考镜一时一地之史事。而其方法,则为最基础之统计学方法。

先师卞孝萱教授晚年曾倡谱牒之学,以谱牒中的历史名人为中心,研究其家世身世、学术传习等,著有《家谱中的名人身影:家谱丛考》一书。今笔者即以卞师之家谱——《江都卞氏族谱》为中心,补证扬州史事,期为治地方历史之一助。先师尝云:“其他历史文献,以早出者为善,而家谱愈晚出,则内容愈完备。故家谱应以晚出者为善。而建国以来修谱传统既坏,则所修家谱多不在可用之列。”谨按,《江都卞氏族谱》初辑于明正德年间,至清乾隆五十八年凡十修,此后又有道光十年、同治十三年、光绪廿五年三次递修。本文即利用上海图书馆藏光绪廿五年最后一次修订的《江都卞氏族谱》,该谱世表部分为活字印刷(聚珍版),其余部分沿用前谱的木雕版,凡线装42册。其翻拍之照相版,由清署理浙江巡抚卞士云之后人卞世传先生提供,并经认可。

一、江都卞氏

江都卞氏相传为东晋卞壼之后,其说世系荒邈,难以确证。始祖卞伦,南宋初著籍江都,初居基沙里。其后子孙繁衍,以居扬州府城者为多。扬州旧城南门内,本有忠贞祠(卞壼祠),民国年间尚存,《扬州府志》《江都县志》《甘泉县志》均有记载。此即卞氏家族在扬之祖庙。

卞氏自第三世卞京起,“数世同居”[3]。至明正统年间“四十六房,食指日繁。始因信字祖行同堂兄弟七人,析为七处。……嘉靖纪元,以五世同居闻于朝,旌之。”[4]据《族谱》明代扬州旧城府治前太平桥西忠贞祠义门南,建有“五世同居”牌坊。乾隆间牌坊门头斗拱失火被焚,至光绪末石柱尚存。

清代江都卞氏最为显达者为卞士云、卞宝第父子。卞士云道光三年(1823)癸未科进士,官至浙江布政使、署理浙江巡抚。卞宝第、士云子,咸丰元年恩科顺天乡试举人出身,官至署理湖广总督、闽浙总督。卞宝第在闽兼摄福建巡抚、船政大臣、福州将军、陆路提督、福建盐政、福建学政,合本差闽浙总督凡握七印。《清史列传》、《清史稿》均有传。查卞士云乡试朱卷履历,云“住扬州旧城太平桥西”。与《族谱》所叙,卞氏义门在旧城太平桥西相合。

由于卞氏在明清两代均有显著人物与显著之事迹,故其《族谱》繁复而详尽,可资借证的史料也较多。

二、卞氏人口之繁衍

族谱作为记录一族人口繁衍的重要记录,其关于本族人物的生卒记录,看似枯燥无味,却是关于一个宗族数百年人口繁衍的组重要、最客观的资料。

《江都卞氏族谱》自第十三卷(第18册)开始至第二十六卷(第42册)为世表,详细记录每一代的生卒年月及科名、荣典、姻娅、子嗣、葬地等。今据该《谱》制统计表[5]如下。

世代 | 行 第 | 总人数 | 增减 人数 | 增减率 | 每代第 一人姓 名 | 每代第一 人出生年 | 间 隔 | 每代第一 人死亡年 | 年 龄 |

一 | 1 | 0 | 0 | 卞伦 | 不详 | ∕ | 不详 | ∕ | |

二 | 1 | 0 | 0 | 卞祐 | 淳祐丙午(1246) | ∕ | 不详 | ∕ | |

三 | 贞 | 1 | 0 | 0 | 卞京 | 不详 | ∕ | 不详 | ∕ |

四 | 忠 | 6 | +5 | +500% | 卞克恭 | 至元己卯(1339) | ∕ | 永乐辛卯(1411) | 72 |

五 | 信 | 7 | +1 | +17% | 卞庸 | 洪武壬子(1372) | 33 | 正统癸亥(1443) | 71 |

六 | 良 | 18 | +11 | +157% | 卞文侦 | 洪武庚午(1390) | 18 | 天顺甲申(1464) | 74 |

七 | 福 | 46 | +28 | +156% | 卞福 | 永乐甲午(1414) | 24 | 弘治癸丑(1493) | 79 |

八 | 缘 | 113 | +67 | +146% | 卞琳 | 宣德乙卯(1435) | 21 | 弘治丙辰(1496) | 63 |

九 | 善 | 238 | +125 | +111% | 卞权 | 天顺戊寅(1458) | 23 | 弘治癸亥(1503) | 45 |

十 | 庆 | 386 | +148 | +62% | 卞潮 | 成化辛丑(1471) | 19 | 嘉靖癸丑(1553) | 82 |

十一 | 端 | 605 | +219 | +57% | 卞蕃 | 正德丁卯(1507) | 36 | 嘉靖癸卯(1543) | 36 |

十二 | 明 | 807 | +202 | +33% | 卞日宣 | 嘉靖甲午(1534) | 27 | 万历癸未(1583) | 49 |

十三 | 恺 | 881 | +74 | +9% | 卞时中 | 嘉靖戊午(1558) | 24 | 崇祯辛未(1631) | 73 |

十四 | 节 | (745) | -136 | -15% | 卞恭锡 | 万历丁亥(1587) | 29 | 顺治乙酉(1645)* | 58 |

十五 | 孝 | (711) | -34 | -4% | 卞汝韺 | 万历戊午(1618) | 31 | 不详 | ∕ |

十六 | 义 | (742) | +31 | +4% | 卞懋芳 | 崇祯壬午(1642) | 24 | 不详 | ∕ |

十七 | 文 | (912) | +170 | +23% | 卞文辉 | 康熙丁亥(1707) | 65 | 乾隆乙酉(1765) | 58 |

十八 | 贤 | (1045) | +133 | +15% | 卞宗基 | 雍正己酉(1729) | 22 | 乾隆己酉(1789) | 70 |

十九 | 尊 | (874) | -171 | -16% | 卞恒錞 | 乾隆己巳(1749) | 20 | 不详 | ∕ |

二十 | 宗 | (852) | -22 | -2% | 卞宏源 | 乾隆甲午(1774) | 25 | 道光乙巳(1845) | 71 |

廿一 | 敬 | 卞佐 | 嘉庆壬戌(1802) | 28 | 卒葬失考 | ∕ | |||

廿二 | 祖 | 卞祖华 | 道光辛卯(1831) | 29 | 光绪甲申(1884) | 53 | |||

廿三 | 正 | 卞正康 | 咸丰甲寅(1854) | 23 | 光绪庚辰(1880) | 26 | |||

廿四 | 大 | 卞大涛 | 光绪丙戌(1886) | 32 | ∕ |

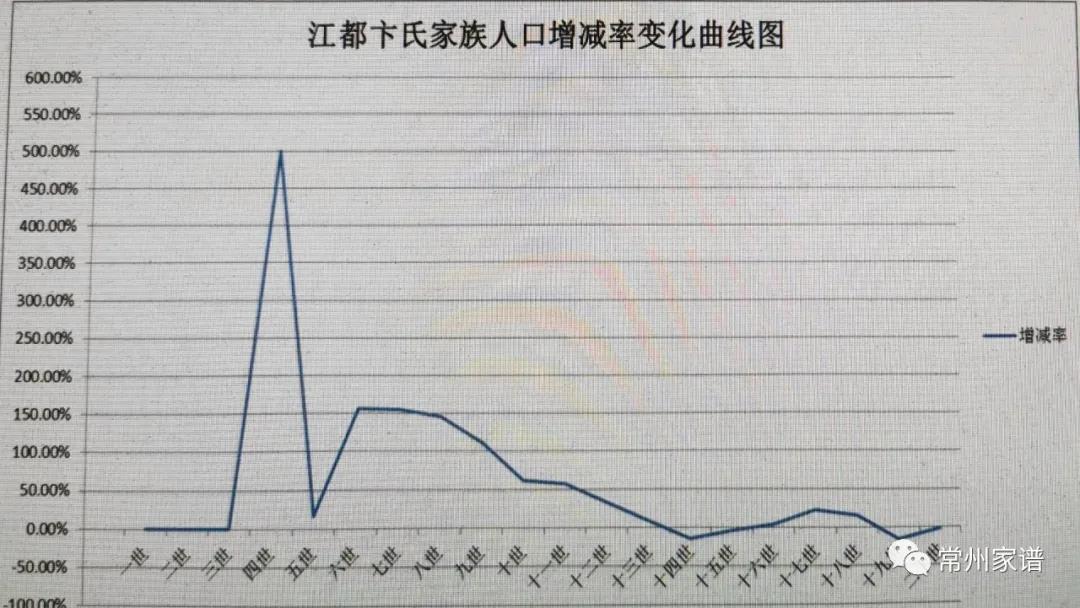

据上《表》可做如下分析:

(一)以顺治丁酉《谱》为下限,此前江都卞氏共有族谱登记男性人口3470人。自第五代卞庸入明,至顺治丁酉《谱》“义”字辈出生七人为止。整个明代卞氏总计出生男性人口3461人。此段区间,由于社会较为稳定,族谱资料保存好,其人口出生的情况最为可信,未受到其他因素干扰。在此段时间内,卞氏家族人口在第六、七、八、九世,男性人口增长均教前一世在100%以上。

(二)据上表所记,以每一代第一人出生年计算,两代之间间隔最短为18年,为明代早期洪武年间。两代之间间隔最长为65年,为清代早期,应是受到“扬州十日”的影响。平均两代人之间的间隔为27.65年。剔除“扬州十日”的影响因素,则平均两代人之间间隔25.68年,其中明代平均间隔25.75年,清代平均25.57,三者之间数值基本相同。即卞氏家族,两代人之间的间隔平均为26年。这个数值与我们过去主观具有的传统社会早婚早育的认知不同。细读宗谱可以发现,这种现象是由于卞氏家族存在高出生率、高死亡率,每一世之间人口繁衍间隔相对较长的原因。

(三)据上表所记,每一代第一人的在世年龄:70岁以上的8人,50—69岁的4人,30—49岁3人,未满30岁的1人。平均在世年龄61.25岁。由于此数据抽样较少,不具有代表性。族谱中有不少夭折和早逝的男性。

(四)据上表,卞氏家族在第十四、十五世和十九、二十世时男性人口出现负增长。前者的负增长率为15%、4%,后者的负增长率为15%、2%。考察扬州历史我们可以发现,前者是由于顺治二年清兵对于扬州平民的屠杀造成的,后者是由于咸丰三年癸丑太平天国战乱导致扬州大量平民死亡造成的。而两者对于卞氏家族人口繁衍的影响,迹近相同。过去我们谈“扬州十日”较多,而谈太平天国之乱较少。这一数据,有利于我们加深对于历史事件的认识。

三、“扬州十日”旁证

据黄宗羲《弘光实录钞》清顺治二年乙酉(明弘光元年,1645)“丁丑,北兵破扬州,大学士史可法、知府任民育、诸生高孝缵、王士秀死之。北兵遂屠其城。”[6]清军在豫亲王多铎的统帅下,于是年四月二十五日攻破扬州,至五月五日,进行了前后十天的屠杀。王秀楚《扬州十日记》记载,

从宏观上我们可以看到,卞氏男性第十三世的881人、十四世745人、十五世711人出现了负增长。从微观上,我们也能在《江都卞氏族谱》中找到“扬州十日”期间卞氏的情形。

顺治丁酉(1857)秋,在“扬州十日”发生过的十二年之后。迁居江宁的卞氏族人卞汝淳(号素庵)整理了一份可考的卞氏遇难者名单,其中男性51人,女性38人,幼子1人,失散者9人,总计99人。遇难者主要集中在恺(十三世)、节(十四世)两辈人及个别明(十二世)、孝(十五世)字辈人和他们的配偶子女。由于卞家祖居扬州旧城太平桥西,故而扬州城破之日首当其冲。查遇难者《世表》,其遇难时间多在四月二十五日、四月二十六日。这与扬州旧城先被攻破的情形相吻合。亦即清军破城之日,也是屠杀开始之时。

遇难者中多数为被杀,少数为自杀。如:卞时骏妻朱氏,城破自缢。卞时清及妻吴氏,城破夫妻闭门自焚。清初诗人蒋士铨在《焚楼行》里所述当时扬州情形云:“明日还家拨余烬,十三人骨相依引。楼前一足乃焚馀,菊花左股看奚忍!” 也是描绘一家十三口阖门自焚的,与上举卞时清例相似。卞汝淳在顺治乙酉遇难者名单的《识语》中写道:

扬城罹顺治乙酉之难,吾宗人有子卫父而捐躯者,有妇殉夫而死节者,甚至父子夫妻女媳,阖门蹀血而舍生取义者,至于自焚、坠井、投缳更不胜屈矣。

考《谱序》可知,以上99人系由各宗开列而得悉。实际上还有小的宗支因全体遇难,而堙没无闻。卞汝淳在顺治丁酉《江都卞氏族谱序》中写道:

鼎革之际,故乡陆沉,宗族罹此,身膏锋刃,妻子散失流离者不知凡几?更兼破城之日,吾家捐躯殉义者独众,甚至有尽室无存者,可胜痛心。[9]

为了表达自己对于“扬州十日”的哀恸和愤慨,卞汝淳在《谱序》结衔时题写为:“前明中顺大夫中书科中书舍人加正四品服俸禄 素庵汝淳识”,此时入清已经十二年。对于卞氏家族在扬州十日中悲惨的遭遇,还有更为惨烈的描述,

语云:积德者昌,天之所以报善人也。今乃有不然者,古人岂我欺哉?或曰,在劫在数,圣贤不免。何生者罹屠城之祸,十仅存一二。死者遭开棺之惨。骸骨付诸灰烬,报施之乖违,一至此乎?[10]

描绘卞氏家族不仅大量人口死亡,而且连已死者的坟墓也遭到盗掘。《卞凤筠传》记载道,

(凤筠)终之年八十有八,齿德兼隆……盖棺不卒岁,忽遭鼎革之变,孙曾妇女家破人亡。剖棺暴尸,不忍罄言。今之孑遗,寥寥三四人,幼稚伶仃……

由此可见,“扬州十日”给与卞氏家族带来的巨大伤害。

扬州十日对于卞氏家族的破坏,还体现在文化渊源的隔断。随着大量族众的死于非命,流离失所。家族文化也遭到破坏。《江都卞氏族谱》六修于明天启丙寅(1626),主修者晋垣、五云、素庵;七修于顺治丁酉(1657),主修者素庵。两者间隔31年,卞汝淳均参与修撰。而《卞氏族谱》第八次续修,则是在乾隆庚戌(1790),主修者茂章。其间间隔133年,而卞氏子孙已有流寓他处者。

四、太平天国扬州之役

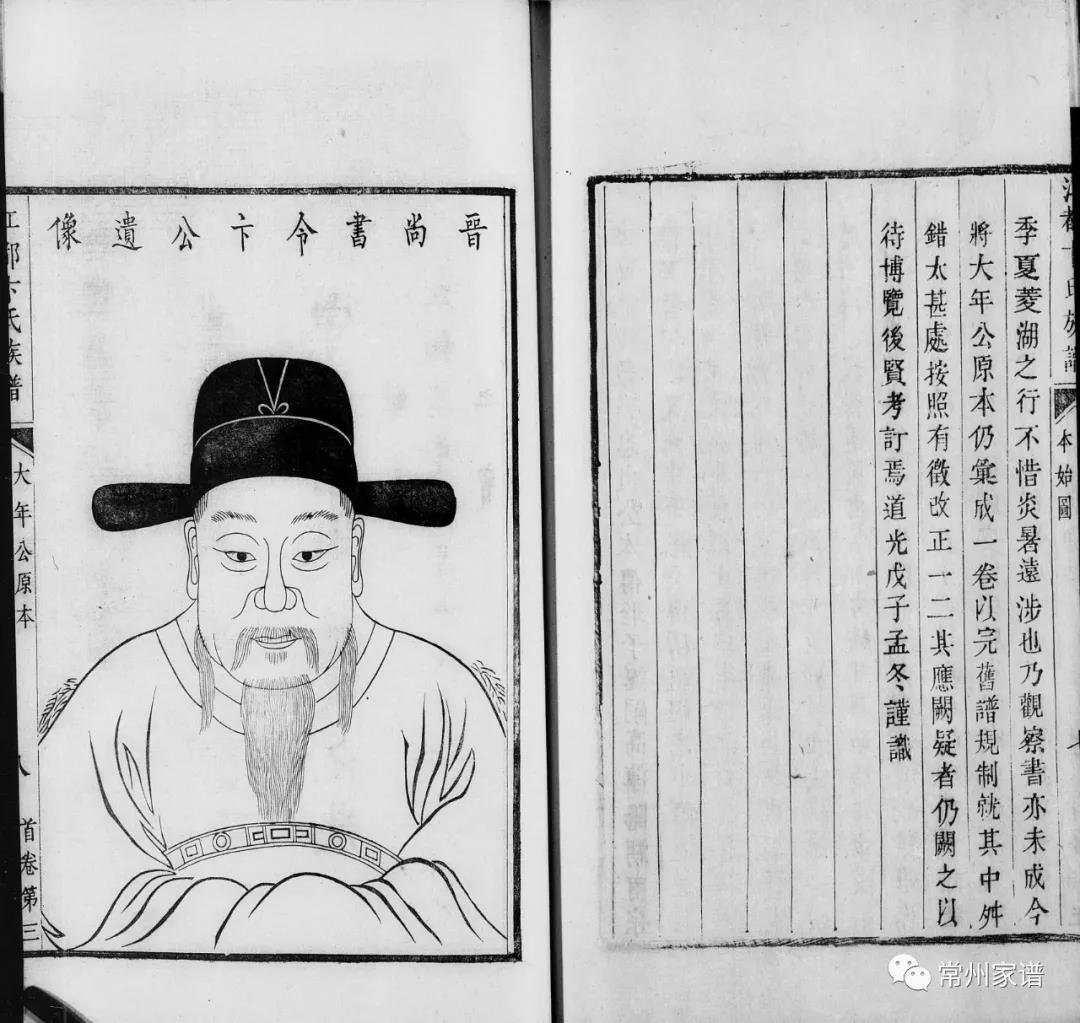

“扬州十日”之后,卞氏由繁盛逐渐衰落。而其复振的契机,源自于清高宗对于卞壼的表彰。乾隆帝在意识形态上,大力表彰忠臣孝子,追谥史可法“忠正”,并建立专祠祭祀。同时将投降清朝钱谦益等人打入“贰臣”序列,予以贬斥。晋代的卞壼父子,作为忠臣孝子的楷模,得到乾隆帝的褒扬。江宁府冶城山卞壼祠墓,乾隆下令修葺,乾隆十六年钦赐御书匾额“典午孤忠”四字。道光年间,礼部侍郎杜堮受卞士云之请为《江都卞氏族谱》作《序》,称:

我朝表扬前哲,帝(高宗)四巡江南,遣官撰文赐祭忠贞公之墓。而宗祠之在扬之郡城者,亦以守土涖祀,海内荣之。[11]

忠贞即晋卞壼谥号,今所见光绪廿五年《江都卞氏族谱》卷首即刊有乾隆十六年钦赐匾额和乾隆十六年、二十二年钦赐祭文两道。从杜《序》我们可以得悉,乾隆帝不仅四次遣官至江宁冶城山祭祀卞壼祠墓,扬州知府(守土)也曾亲自到扬州城内的卞氏祠堂祭祀卞壼。随着社会的安定和国家对于卞氏家族始祖的特别褒扬,卞氏家族在清代中期人口繁衍,宗族复聚。故而我们从家族人口的繁衍,也可看出。

卞氏家族的第二次劫难,缘于咸丰三年(1853)癸丑的太平军之乱。是年三月,太平军攻克扬州,十一月末退出扬州,前后近十个月的时间。期间清兵围城,城中粮尽,加以瘟疫流行,死者甚多。清廷派琦善收复扬州,随即纵兵焚掠。十二月初四至十二月十六日,琦善又下令封闭扬州城十二日,城中饥民多被饿死。据佚名人著《咸同广陵史稿》所载:

八月初旬后,城内除荒荆蔓草外,凡诸葛菜、马狼头俱撅作甘旨。香麻油告罄,代以梳头杂油,久之,杂油亦无。两湖贼兵暨江左王命之徒,食狗食猫,猫尽食鼠,鸦雀亦枪毙无孑遗。……况尸水灌井,疫气满空,受之者,摇头辄死。……凡庵观、寺院、衙署、市廛,骼胔积如丘林,骸骨埋于风雨,嗣后填街塞巷……

又云,

(十二月)二十日外,乐善者入城,设局六所,掩埋遗尸。……凡寺观、衙署等处,每遗一尸,束一芦席埋之。六局共用去十三万五千余张芦席。亦何劫数之大也?吾友熊灌芝与其事。[12]

与“扬州十日”不同,此次太平天国扬州之役,平民多因困饿瘟疫而死。从《咸同广陵史稿》所述来看,死者亦在十余万以上。从《江都卞氏族谱》所载卞氏家族“尊”、“宗”两辈人口都出现负增长。

除了人口非正常死亡,扬州城也遭到了严重的破坏。《史稿》称:“城之中央多子、新盛、左卫、辕门桥街,璇室琳房,铜墙铁壁,两淮精气,楚炬一空。”卞士云故居本在太平桥西,至其子卞宝书、卞宝第兄弟乃于同治间迁居左卫街,重建房舍。位于南门内的忠贞祠,也被焚毁。十三年后,卞宝书、卞宝第兄弟乃筹款重建忠贞祠。据《江都卞氏族谱》之《乙未重修族谱公纪》云“同治五年(1866),子城(卞宝书)暨颂臣(卞宝第)两公出都祭扫,见祠宇荒凉,触目兴悲。因……重建享殿,前后两楹。……基地二十余间。”

2009年清明笔者再访扬州,扬州古建筑专家赵立昌先生,导笔者游扬州旧城,并指出扬州民居建筑有所谓“乱砖墙”,即取前代建筑之旧砖,不拘规格,粹于一壁,自外观之,大小薄厚不一,杂乱无纹理,故曰“乱砖墙”。此亦扬州被祸之一证也。

五、扬州风气之奢靡

扬州位于长江与运河交汇之处,南北漕运之隘口,商旅交通,市井繁华,是为“淮左名都,竹西佳处。”明、清两代,盖为扬州系江南、江北之咽喉,财税重地,两淮盐运使驻扬州,同时也是四战之地。北宋末、南宋末、元末和明末,扬州均遭兵祸,南宋时姜夔说,“自胡马窥江去后,废池乔木,犹厌言兵。”南宋末计六奇《明季南略》云:“自宋元以迄于今,扬民已三罹兵劫矣。岂繁华过盛,造化亦忌之耶!”[13]此是言扬州历次遭到的破坏。另一层,计六奇也提到,扬州“繁华过盛”故而“造化忌之”。扬州是明代中期以来随着商品经济的繁荣而崛起的大都会,其社会风气也奢靡豪侈。

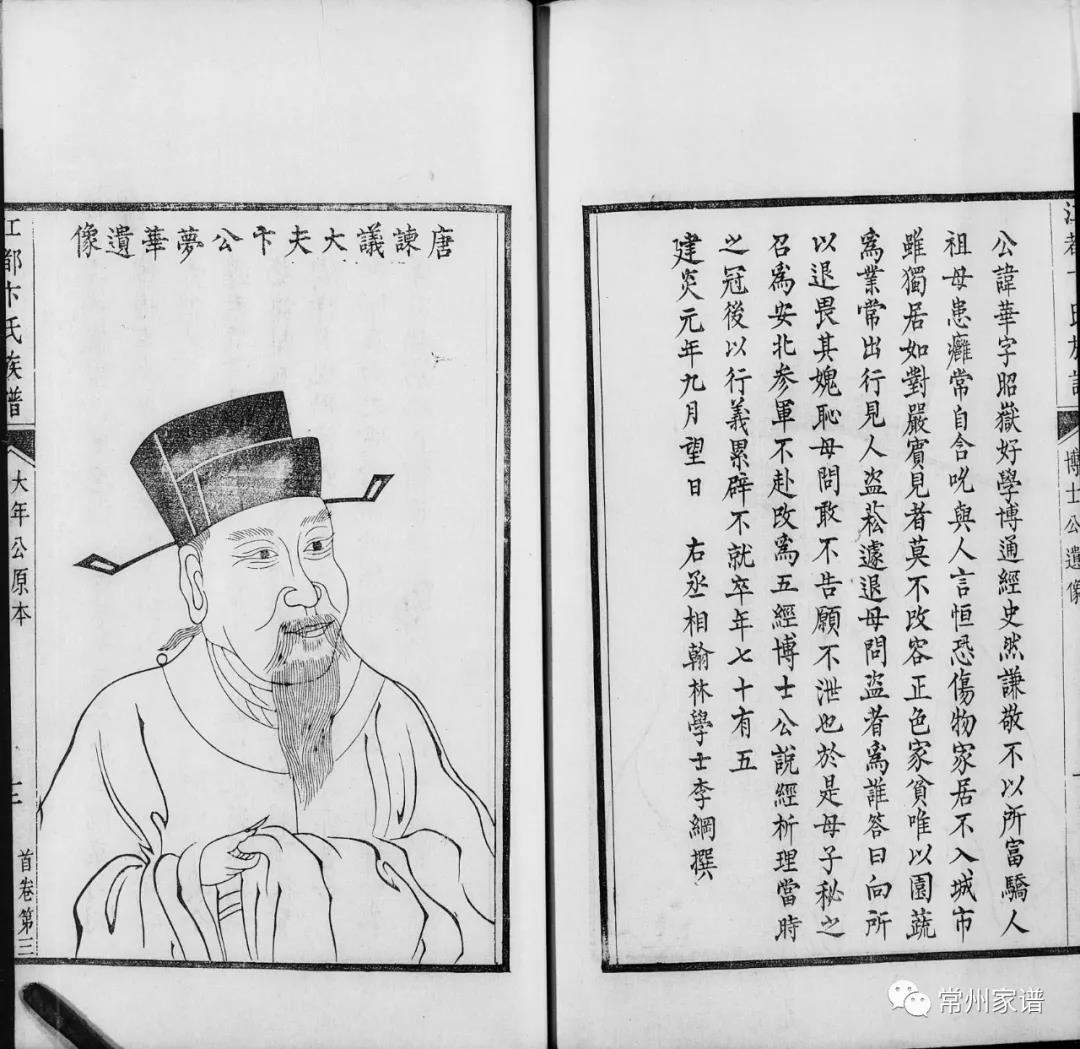

顺治二年六月初八日,清军至无锡“舟中俱有妇人,自扬州掠来者,装饰俱罗绮珠翠,粉白黛绿。”[14]此时是扬州被屠之后,而被劫掠之妇女仍保持原有之生活装束,在计六奇看来,“罗绮珠翠”显然有别于一般人家的生活。计六奇提到的扬州“繁华过盛”与扬州的社会风气奢靡,在《江都卞氏族谱》的人物传记中也有体现。《卞素庵公传》记载,

(卞汝淳)及致仕归里,见扬城奢侈太甚,非可久居。……遂携子孙,移居(卞忠贞公)墓侧。……孰料公即以是得免故邑屠城之惨。

据《族谱》:卞汝淳,扬州诸生,由国子监生征荐授文华殿中书,加太仆寺少卿。自北京南归扬州后,迁居金陵。以卞汝淳遍历南、北二京,官至四品,不可谓无见识,而“见扬城奢侈太甚,非可久居”,足见当时扬州在商品经济发达之后,社会生活之奢靡,超愈当时的政治中心——南北二京,此是明代的风尚。

随着清代的建立,社会逐渐稳定,扬州恢复了往日的繁华,家给人足。一般的市井生活也随之凸显安逸的一面。这从《江都卞氏族谱》展示的一些从事商业的人物生活,可以看出。卞士云之父卞铭,早年丧父,“遂舍儒而贾”,“凡持筹管算之术,得其大意。以垄断逐末为戒。故终其身无大绌,亦无甚赢。”可见作为一般商人的卞铭,生活仅可谓小康。而《传记》中称他“市舍日手一编,韦带布衣……饮酒称大户,举杯一笑,议论风生。尤嗜茶,爱植花竹。”过着平静安逸的生活,不甚清苦。卞铭之孙,卞士云之子卞宝第,官至闽浙总督。《清史稿》称其“宝第有威重,不为小谨,趋从甚盛。”从史臣“趋从甚盛”遣词可知,卞宝第之生活作风亦绝非节俭清苦一类,此固然有其个人主观因素。亦是家居扬州,自幼耳濡目染,生活风尚之所致。

结语

本文由《江都卞氏族谱》考见扬州卞氏一族,在明清时代繁衍轨迹。卞氏于扬州虽声明高,而人口不为大族,而其间有多读书明理之人,故《族谱》详尽而可征。明清扬州为财税重地,商品经济发达,社会生活富足,故其风尚奢靡,由《族谱》可窥得一斑。

“扬州十日”为清初异族入主中原之暴行,清代以来讳莫如深。王秀楚《扬州十日记》清末在日本发现,回流中国,刊布流传。有学者认为其乃革命党为排满而伪造之宣传品,燕石莫辨。今据《江都卞氏族谱》考见“扬州十日”为祸之惨。太平天国癸丑之乱,扬州再受荼毒,记此事者甚少。而由卞氏家族人口之锐减,可证其涂炭生民,祸亦不轻。

管中窥豹,可见一斑。由卞氏一族五六百年间之繁衍生息,藉证扬州一郡之兴替与夫民生之荣瘁,补史乘之缺如,可知旧时家谱非无用之物也。

附图一:江都卞氏家族人口增减率变化曲线图

[1] 柳曾符、柳定生编《柳诒征史学论文续集》第543、586页,上海古籍出版社,1991。

[2] 柳曾符、柳定生编《柳诒征史学论文续集》第588页,上海古籍出版社,1991。

[3] 《贞五公传》,见光绪廿五年《江都卞氏族谱》卷七《世德录》。

[4] 《玉山公传》,见光绪廿五年《江都卞氏族谱》卷七《世德录》。

[5] 关于该表,需做以下说明:

(1)本表关于卞氏家族人口的统计始于南宋,讫于光绪末。中间无间断。

(2)传统社会以男性为中心,族谱记载亦仅记载男性的信息。故本统计表每一世总人数,实际为男性总人数。明末卞氏修谱最后一次为清顺治丁酉(1657)卞汝淳主持,此前《谱》中《世表》每人均标有行第。卞氏从第三世起,以“贞忠信良,福缘善庆。端明愷节,孝义文贤。尊宗敬祖,正大直方”排行第。如:“卞山,行庆十九”即“庆”字辈第十九人。顺治丁酉《谱》成时,“节”字辈至二百九十四止,“孝”字辈至五十九止,“义”字辈至七止。

(3)至清代中叶,卞氏“宗”字辈最年长与最年幼者出生相差已有二百余年。本谱成于光绪二十五年(1899),谱成时,“宗”字辈尚有不少人未达到生育年龄。故总人数统计至“宗”字辈为止。

(4)本表选取每一世最年长一人为代表,统计其生卒年。

[6] 【明】黄宗羲《弘光实录钞》卷四,孟昭庚、李昌宪等校点《南明史料八种》第77页,南京:江苏古籍出版社,1999。

[7] 【清】计六奇《明季南略》卷三《史可法扬州殉节》条,第204至205页,北京:中华书局,1984。

[8] 据戴名世《弘光乙酉扬州城守纪略》载“初,高杰兵之至扬州也,士民皆迁湖潴避之,多为贼所害,有举室沦丧者。及北警戒严,郊外人谓城可恃,皆相扶携入城;不得入者,稽首长号,哀声震地。公辄令开城纳之。至是城破,豫王下令屠之,凡七日乃止。”按,可见扬州屠城时,除城内居民,尚有由城外入城避祸的难民。王秀楚、计六奇合高杰两次杀戮及清军屠城而言80万,非专指“扬州十日”期间城内有80万死难者。其说可信。又,清初诗人吴嘉纪《李家娘》诗云:“城中山白死人骨,城外水赤死人血。杀人一百四十万,新城旧城内有几人活?”言杀人一百四十万,似嫌夸张,缺乏佐证。

[9] 见光绪廿五年《江都卞氏族谱》卷五《继美录》。

[10] 《凤筠传》,见光绪廿五年《江都卞氏族谱》卷七《世德录》。

[11] 见光绪廿五年《江都卞氏族谱》卷首《序》。

[12] 【清】佚名《咸同广陵史稿》第20页、第31页,《扬州地方文献丛刊》第七册,扬州:广陵书社,2004。

[13] 【清】计六奇《明季南略》卷三《史可法扬州殉节》条,第204至205页,北京:中华书局,1984。

[14] 【清】计六奇《明季南略》卷四《六月新志》条,第232页,北京:中华书局,1984。

作者简介

武黎嵩(1983—),男,江苏徐州人,历史学博士。现任南京大学历史学院副教授,南京大学新中国史研究院副院长,江苏省口述历史研究会常务理事、副秘书长,江苏省柳诒徵研究会筹备委员,《新学衡》集刊副主编。

——THE END ——

(有事找站长,中华朱氏网,长按扫码)

如喜欢,邀请您到中华朱氏商城(电脑版)逛逛!

http://www.zhzhus.com/wap/store.html(手机版)