史前时期的山东

来源:管理员 | 上传者: 中华朱氏网 | 2021/09/23|浏览量:1508

史前时期为山东历史的源头和开端时期,对于国家和民族历史的重要性主要体现在,形成了中国的早期文明,山东的土著民族东夷族成为华夏族族源之一。

山东地区人类社会发展史开始于距今约四五十万年前的“沂源人”(1981年在沂源县发现的古人类化石,被考古学界命名为“沂源人”)。考古研究发现,“沂源人”与著名的“北京人”属于同一时代,处于猿人或直立人阶段,其生存环境和体质特征也极为相似。他们的经济生活为采集和狩猎,使用简单的打制石器和短木棒;几十人在一起共同劳动,过着群居生活。同时,在山东沂水和日照也出现古人类活动。以“沂源人”为主体的古人类活动揭开了山东地区人类社会历史的序幕。

在距今约9000年前,山东地区土著居民“东夷人”进入氏族公社阶段(考古学上称新石器时代)。最具代表性的文化遗址是后李文化、北辛文化、大汶口文化和龙山文化,它们分别属于新石器时代的早、中、晚期。

约距今9000年至7500年的后李文化标志着东夷人由原始群进入了母系氏族社会。此时,大规模的聚落形成,人们学会了农业栽培(主要种植粟),驯化饲养动物。随着生产力水平的提高,约距今7500年至6300年,东夷人创造了较为先进的北辛文化,母系氏族公社有了进一步发展。生产工具出现磨光石器,手工业开始产生,农业由刀耕火种阶段进入到锄耕阶段。东夷人的活动区域也有所扩大,往南进入苏北黄淮平原,往北越过泰山,涉足今鲁西北。

在大汶口文化(约距今6300年至4500年)的繁荣阶段,山东地区进入父系氏族公社时期。这一时期东夷人的活动地域主要分布在今鲁西南及今鲁东南丘陵地区,经济生活以农业为主,男耕女织的自然经济模式已具雏形;磨制石器技术水平大幅提高,已掌握石器穿孔技术。陶轮使用较为普遍,出现了白陶、黑陶。社会制度上父权制确立;社会阶层开始分化,出现了贵族与平民的斗争,氏族制度受到破坏,新文明社会的因素迅速成长。东夷人面临新的选择和前所未有的变化。从约公元前2500年到公元前2000年,山东地区进入龙山文化时期。冶铜业与黄铜工具出现,农业生产有较大发展,私有财产开始出现,贵族与平民的对立具有了阶级社会的特点,礼制已经形成,并出现了城市,标志着山东地区跨入了文明社会的门槛。

同时,山东地区形成了许多古部落与方国。传说中的太皞、蚩尤、少昊、舜、后羿、皋陶、伯益等,都是东夷族部落的杰出首领。太嗥、蚩尤、少昊主要活动在今鲁中南山地丘陵区;较晚的舜、后羿、皋陶、伯益主要活动在今鲁西北平原区及其与邻省交界处。

黄帝部落在由中原向黄河下游地区推进的过程中,与东夷人建立了夷夏方国联盟。

后来,黄帝的后裔尧主持方国联盟。贤能的尧励精图治,广开言路,收集民意。相传尧曾在庭院中设鼓,让人们击鼓进谏。其时,“洪水横流,泛滥于天下”。

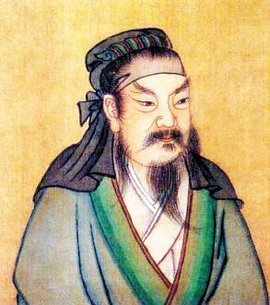

帝舜

夷夏各方国首领围绕治水组成了联盟议事会,虞国首领舜成为联盟议事会的重要成员。舜是东夷人,道德高尚,孝感天地,颇有声望;同时他注意听取各方面的意见,集思广益。相传舜曾在交通要道设立木牌,让人们在上面写谏言。尧和舜这种尊重民意的做法被后世尊称为“谏鼓谤木”。尧经过对舜德行和能力的长期考察,并征得联盟议事会的同意,让舜接替自己担任夷夏方国联盟首领。舜主持方国联盟时,面临的头等大事是治水。他知人善任,任用禹治水。禹总结了以前治水的经验教训,改堵塞为疏导,终于解除了长期困扰人们的水患。禹在治水过程中,历尽艰辛,公而忘私,赢得了人心。另外,他仿效尧舜“谏鼓谤木”的做法,设立了一组“揭器求言”的乐器以收集民意,即在门外悬挂钟、鼓、磬、铎、鞀(tao)五种乐器。有人要求见他,根据要反映的内容,只要敲其中的一种乐器即可。他宣布:“有来告寡人以道者,则击鼓;喻以义者,则击钟;告以事者,则振铎;语以忧者,则敲磬;有狱讼者,则摇鞀”。舜年老后,就把部落联盟首领的位置禅让给禹。夷夏在合结治水的两中逐渐形成了华夏族;华夏族主要在山东地区形成,东夷人是华夏族的最早成员之一。

(有事找站长,中华朱氏网,长按扫码,19819884266)