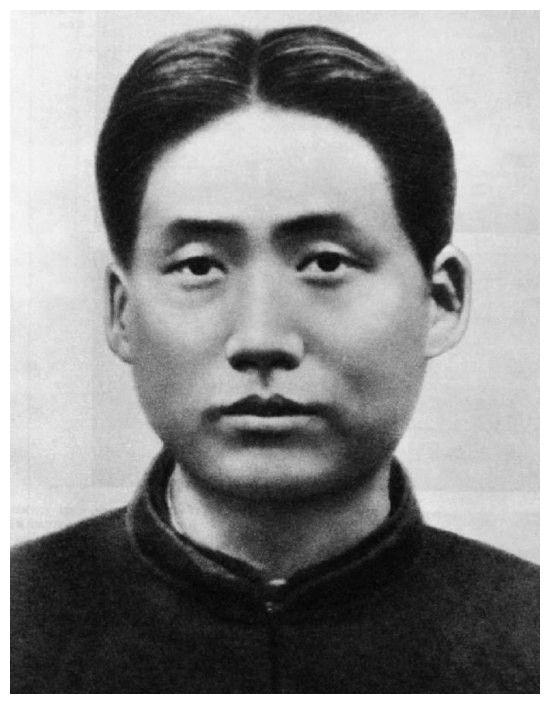

一天,铜山口岩山附近烟铺朱村铁匠朱其升去下庄屋铁匠铺上工,他走进路旁一座茅棚,从门前瞧见正中贴着一张毛泽东的彩色肖像,两边贴着红纸对联“泽润民生功垂宇宙、东方红日普照五洲”。朱其升兴致勃勃地走上前去,观察肖相和对联,突然眼睛一亮,心想:这相好面熟啊!是他吗?于是他放下手中装有锄头、镰刀等农具的竹篮仔细辨认:“是他!真像!特别是左下巴上那颗大痣!”朱其升读了三年私塾,又在部队学习过,认得比较难认得“润”字,他暗暗揣测:“他难道是我的润之弟?!做了这大的官?!”当时大冶地区的人还不知道毛泽东叫毛润之。这一带老师农民对山外面时局的变化更加知之不多,朱其升虽在外面跑了几年,仍然脱不了山民的本色:安分守己,忠厚诚实,勤劳朴素,胆小怕事。解放前他参加革命军之事从不敢向外人透露,就是连自己的妻子、儿女也未曾讲过。至于认识了什么人、什么官只字不提。

朱其升带着疑惑不安地干完一天活后回到家中,将自己的想法告诉了妻子郭兰英。郭兰英迈远丈夫瞎猜,警告他说:“你不要胡思乱想嘛!这么大的官,是过去的皇帝。你敢与他称兄道弟?”是呀,当时解放不久,人们的思想还没解放,特别是偏僻山区的村民。“你趁早不要瞎说,弄得不好,大祸临头,全家人会遭殃的!”。

墙有洞,壁有耳。朱其升和毛泽东有过交往的事最终还是被人们知道了。有的不置可否,有的根本不相信,有的人认为他在吹牛,还有的人认为他有精神病。村子里有一位教师劝他写信寄到北京,去找主席,看看到底是真是假,在众多村民的怂恿和催促下,朱其升便去汉口,找人代写书信寄给毛泽东,但均未收到回函。

1952年,朱其升重操旧业,到汉口街头补伞。晚上,住在新华路旁的旧泥屋内,他坚信,如果主席是润之兄,收到自己的信件,一定会承认他这个兄长的。他利用自己补伞的机会,四处打听,无论如何他一定得将信寄到毛主席手中,有一天,朱其升回到住所与潘振伯、何凤翔等人在巷口乘凉消暑,在闲谈中,朱无意中谈到他与毛主席的交往,何凤翔听后即盯着他问:“你真的和毛主席有交情?”朱其升严肃且认真的回答:“我真的与他同床共被,情同手足!”何凤翔说道“如果你说的是真的,我介绍一个人,你去找他,他会想办法使你和主席联系上的,我们工厂业余夜校,有一个叫孟淑纯的女老师。他与我省的李先念书记是同乡和战友,至今还有来往。她为人很热情,我明天请她找你,是会有办法的。”

第二天,孟淑纯果然来找朱其升了,到了朱其升的泥屋内。仔细询问了他与毛润之的交往。并要求朱其升谈谈毛润之的特殊爱好和生活习惯。朱其升都一一答复。其中谈到毛润之喜洗“溜水澡”和“吃大肥肉”的情节,十分动人。此后,孟淑纯又多次找朱其升了解情况。最后一次,她又向朱其升要了两张照片,并根据朱其升的谈话内容,写了一封信,还加盖武汉市委的公章,请李先念同志随公文呈送给毛主席。

1952年9月初,一封来自北京,上书“汉口汉正街德树巷二号孟淑纯先生转朱其升先生收”的“中国共产党中央办公厅秘书室”的公函转到了朱其升握过锤和犁尾巴的粗大手中,他颤巍巍地小心谨慎地拆开信封,写在“中央人民政府人民革命军事委员会”信笺上的龙飞凤舞的毛笔字展现在人们眼前。朱其升恭恭敬敬的将信纸递给孟老师。当孟老师读出“其升兄”三字时,这位与毛主席曾同甘苦、共患难的老实铁匠,顿时热泪盈眶。他激动地说道:“

我的润之弟做了这么大的官还没有忘记我这个普普通通的老百姓。这恐怕只有中国共产党才能做到,古代的帝王是做不到的!

”孟淑纯老师读完“其升兄:来信收到,甚为高兴。寄上人民币200万元(旧币,折合现在的人民币200元),聊佐小贸资本。彭友胜尚在人间,曾有信来,知注附告。顺祝,兴吉。毛泽东,1952年8月30日”时,人民议论纷纷。众人要求朱其升务必讲讲是怎样和毛主席是怎样认识的?有的人还故意提出“你这个街头补伞的怎么能与伟大领袖毛主席称兄弟?”来刺激他,要他讲述是如何与毛主席交往的。

为了满足大家的好奇心,朱其升回忆起了往事。

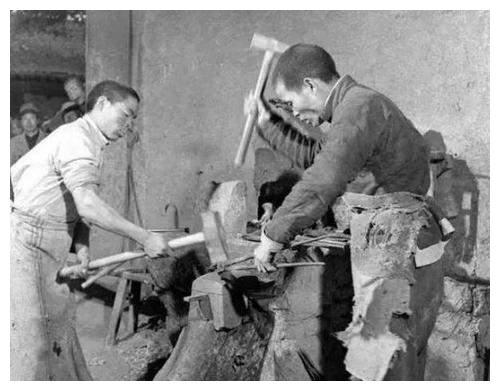

1891年11月17日,朱其升出生于大冶县刘仁八镇岩山村烟铺朱家一个贫苦的农民家庭。兄弟四人,他排行老二,大哥朱其瑞、三弟朱其美,四弟朱其兴,均是老实质朴的农民。朱其升12岁就随人到湖南一个叫做田江的地方当学徒,学打铁加修雨伞。1909年,湖南大部分地区发生水旱灾害,身为徒工的朱其升,终日劳苦,吃不上一顿饱饭。有一次,老板外出,他将老板家中的一点米饭偷着吃了。老板回家后大发雷霆,恶狠狠地骂他是:“喂不饱的猪!”朱其升年轻气盛,怎能受得了这般屈辱,就和老板顶撞了几句。老板赶上前去,朝他的脸上打了几巴掌。朱其升偏着头、翘着嘴、瞪着眼、直喘粗气,脸、颈脖子涨得通红,老板见此情形,有点畏缩,骂了声:“我惹不起你这个“猪脑壳”,你趁早给我滚蛋!”

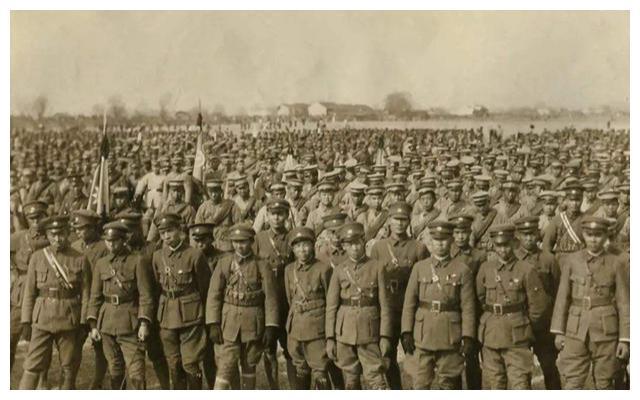

朱其升赌气地捆了被盖和一些破旧衣服,连夜逃走,他人生地疏,举目无亲,只得沿街乞讨度日,这年的秋天,他乞讨到长沙附近,打听到官府招收新军,当时清朝政府规定,参加新军的人年龄不得超过26岁,身高不能矮于4尺8寸,素无素无嗜好,不带暗疾。朱其升年龄刚好18岁,合乎标准,便被选入赵恒锡管辖的新军里。

朱其升后被编制到彭友胜那个班,彭友胜是副班长,他对这位打铁出身的徒工感情很好,部队训练时能吃苦耐劳,专心受训,行军打仗时,他能扛枪抬物。他自幼学艺,在部队中的一般技术活他能承担,如小修机枪,拆洗零件等。上述原因再加他和彭友胜等人的关系较好,不久,便擢升为上士,月饷银八元。

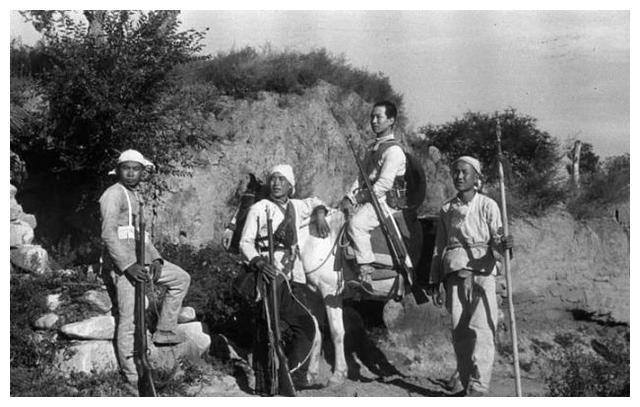

1911年10月,武昌起义后,湖南长沙宣布戒严,革命党人焦达峰、陈作新带兵攻占了衙门,升起了“汉”字旗,政局迅速改观。许多进步学生纷纷参加革命军,加入推翻清朝封建君主制度,建立人民共和政府的行列,当时正在长沙读中学的毛泽东即为其中一员。不久,许多学生投军,在长沙组建了革命军,毛泽东不想参加学生军,而前去投奔举行湖南起义的正规革命军。毛泽东走进军营说明来意,可负责接受新兵的长官说:“你想参加革命军,必须要可靠的我们熟悉的人担保。这是上级的规定。”毛泽东一再要求说:“我是学生,这里就我一个人,找谁担保呢?你就通融一下,让我参加革命军吧!”“不行,没人担保,我不敢接收!”长官说话的口气很硬,毛泽东据理力争,两人争吵不休。这时朱其升听到争吵声从军营出来,看见一个学生模样的人同长官争执不休,就从中劝解。朱其升看见毛泽东眉清目秀,文质彬彬,就和蔼地问:“这位兄弟,你有什么事对我说就行!”毛泽东看见这位军人很讲礼貌,说话口气温和,就将自己的参军意愿及想法等如实相告,最后轻言细语地对朱其升说:“投笔从戎,为完成革命尽力,这不行吗?”朱其升觉得这位学生学识渊博,知识丰富,谈吐不凡,印象很好,于是就带着他找到副班长彭友胜说:“彭班长,这位兄弟想参军,无人担保,我为他担保行吗?”

彭友胜点头,表示同意,并对毛泽东进行简短的盘问,“你叫什么?”

“毛润之,湿润的‘润’,之乎者也的‘之’。”

“哪里人?”

“湖南湘潭韶山冲人”

“父亲叫什么?干什么的?”

“毛顺生,务农!”

就这样,经彭友胜、朱其升说情,上司同意,毛泽东以“毛润之”的名字编入革命军,当了名列兵,月饷银七元。

进入部队后,毛泽东训练很刻苦,毕竟他自己有着明确的目的,想要借助参军来改变当下的中国。而朴实善良的彭友胜和朱其升对这位充满理想的年轻人格外关照,特别在生活上,二人对毛泽东关怀都是细致入微。

毛泽东刚刚进军营时,没有衣服可换,没有毛毯可盖,朱其升毫不犹豫,就将自己的衣服和毛毯送给毛泽东;得知毛泽东喜欢吃红烧肉,每次有机会时,朱其升便将分到自己的一部分红烧肉偷偷地放进毛泽东的碗里,让给毛泽东吃;天气渐凉,毯子单薄,为了取暖,朱其升便与毛泽东睡在一起,有时候毛泽东睡觉蹬开了毛毯,朱其升发觉之后便轻轻地给他盖上……

二人就像大哥哥一样照顾着毛泽东,让毛泽东在部队里感受着格外的温暖。当然,他们对毛泽东的关心不仅是在生活上,还体现在训练上。

毕竟毛泽东才刚刚入伍,对于训练动作还是有些不熟练,朱其升和彭友胜便轮流指导毛泽东,告诉他基本步法要领和枪支射击技巧。正是在二人的指导下,毛泽东进步很快,毕竟他天性聪颖,学习能力也很强,于是他很快熟悉很多动作与技巧。在随后一次的打靶训练中,毛泽东也取得了不错的成绩,对于这些,离不开朱其升和彭友胜的关照。

毛泽东总是对朱其升夸奖有加,而朱其升性格憨厚,对于别人的夸赞,总是觉得不好意思,于是总是解释道,小小手艺,不如肚子里满腹经纶来得重要。他还总是说毛泽东是干大事的人。毛泽东也时常打趣说:

我将来做了大官一定不会忘记你们这些难兄难弟。古语说:‘苟富贵,勿相忘’嘛!

当然在闲暇之余,毛泽东总是将自己所读过的古典故事分享给他们听,而他讲得最多的就是《三国》《水浒》《西游记》里面的故事。

对于这位格外突出的年轻人,彭友胜和朱其升也都很欣赏,二人也喜欢听毛泽东讲故事。有一次,毛泽东给他们讲《三国演义》,讲到刘、关、张桃园三结义的故事时,三人都心驰神往,向往三兄弟的结义之情。毛泽东也是性格爽朗之人,他主动提出说:

我们周边没有桃园,但是有红枫,不如我们“红枫坡前三拜把”,结为至交兄弟,以后有福同享有难同当!

朱其升和彭友胜当然赞同,随后,三人便在红枫坡以树枝为香,撮土为炉,一起跪地拜了三拜,就此义结金兰。

当然,在军队中也不可避免遇到一些麻烦,只是三人能够相互帮助,共渡难关,这极为不易。

有一次,队伍接到命令,向浏阳进发。在一个雨夜里,营队急行,毛泽东体力不支,一个人就掉在队伍后面。朱其升发现毛泽东掉队,就专门陪着他,二人在野外扶持着前行。在营队停下休整时,彭友胜发现朱其升和毛泽东没跟上队伍,立刻按照原路返回去找他们。

三人一起艰难地行走,可是他们相互鼓励相互扶持,整整一夜才走到一个村子。三人商议,现在都体力透支,肯定是追不上队伍,在休息好了之后再追赶营队!正在他们休息之际,一支清廷骑兵忽然出现,将村子给包围起来。

清军在村中高喊叫捉拿革命党,他们身体极度疲惫,无法逃离,更无法对抗。毛泽东观察周边环境,发现附近屋外一面矮土墙底下,有条阴沟比较隐蔽,可以藏身。于是,毛泽东就提议先藏起来,等清军撤走了再出来!二人都同意。

于是,三人钻进阴沟去,蜷缩着身子,借着上面大石板的阻挡,等待着清军离去。没想到,这些清军竟在村中守了三天三夜。

三人藏在阴沟里肯定是十分痛苦,毕竟挨饿受冻还没水喝,他们只能忍着,如果贸然出来极有可能就被清军抓住。

他们三人不敢贸然出来,饿了渴了,都要硬生生忍着。在毛泽东的坚持下,三人苦苦支撑了三天三夜,终于在第四天傍晚,清军撤走。

饿得头昏眼花的三人,跑出来后就向村民讨要了一些食物和水,吃饱后生火将衣服烤干。在略作休整后就继续赶路,终于找到了营队。

这次患难与共的经历,三人的友情更加深厚,只是他们一起相处的日子也即将到了尽头。

1912年春,国内形势发生变化,一时无仗可打,新军随即就地解散,在对每个士兵发3个月饷银后都自行回家。

毛泽东在新军中已经锻炼了半年,但是他也感触颇多,他知道自己还要继续探索救国的真理,于是他决定继续念书,选择离开营队。

好朋友的离开,让朱其升和彭友胜都有些感慨,但是二人并没有挽留,因为他们也知道毛泽东是心怀大志,不可能一直在营队里待着。在毛泽东离开之际,二人还为他办了践行酒菜,其中有一碗菜,正是毛泽东最爱吃的红烧肉。

彭友胜深知毛泽东也是穷困,这点儿饷银也解决不了大问题,他就将自己的2个银洋塞给了他,并对其万千嘱咐,望他珍重。随即,三兄弟就此各奔东西。

战乱时期的他们并不知道自己的下一站到底在哪儿,特别是朱其升和彭友胜,他们没有明确的人生规划,他们无法改变时代,只是根据形势而随波逐流。

毛泽东又继续读书,之后选择共产主义,走上革命道路,领导红军经历长征,坚持抗日,经过解放战争击败国民党反动派,为新中国的成立做出最伟大的贡献。

1952年,朱其升通过书信与毛主席联络上,随后两人往来就更为密切。

1952年10月份,准备良久的朱其升决定去北京见毛主席,他揣着毛主席的亲笔信,用他寄来的钱做路费,搭上去北京的列车,进中南海见到了他。来到北京,朱其升十分忐忑,随后两人一见面,毛泽东就主动上前握着朱其升的手,极为高兴。

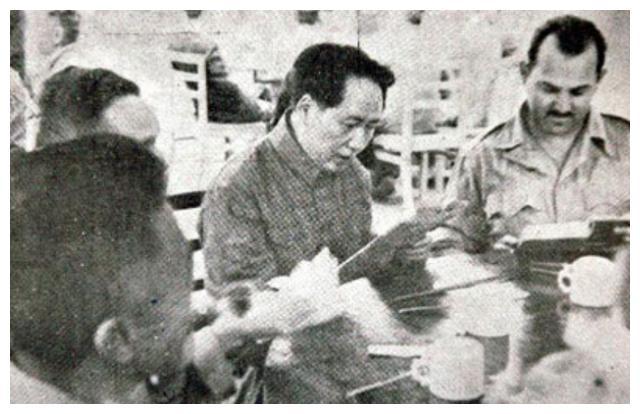

二人一起聊了往昔的岁月,时间一晃整整过去了40年,二人都已经迈入中老年!两人叙旧良久,也聊到彭友胜,到了饭点,毛主席就以他惯常吃的三菜一汤招待朱其升。他知道朱其升也爱吃“硬菜”,就特地让厨房做了一道红烧肉。

这次,朱其升在北京待了一个多月,毛主席平时也很忙,就不能时时陪着他,但是只要有空闲,他就邀请朱其升吃饭聊天,毛主席也通过朱其升了解基层人民群众的生活情况,以及农村存在的问题。朱其升也毫无保留,将自己接触知道的基层事情,都告诉了毛主席,毛主席也甚为满意。

朱其升临走之际,毛泽东拿出500元,交给朱其升叫他补贴生活。朱其升觉得自己对国家毫无功劳,坚决推辞,不肯收这个钱,毛主席强调说:

这500元是他的稿费,也是他个人的心意。朱其升这才收下这500元钱。

朱其升为人实在忠厚,他心知这笔钱是毛主席交给自己的,但是他应该拿这笔钱为国家做点贡献。于是,他以这些钱为资本,召集一些手工艺人,像补伞的、修鞋的、补锅的、箍木桶等等,一起成立了“和平油布雨伞厂”,朱其升任经理。

他成立雨伞厂,并不是为了盈利,他只是想让手艺人得到一些照顾,也为社会做点贡献。所以,他经常对工人们说,不能散漫地工作,要把工作做好,自己还要向毛主席报告。

1954年夏末,朱其升再次来到北京探望毛主席,这次他专门带着“和平油布雨伞厂”的照片,也向毛主席汇报雨伞厂的情况。毛主席了解情况后非常高兴,表扬他说:

“很好,这个工厂不错,有点社会主义的气魄。”

随后,朱其升继续和毛主席保持通信联系,而毛主席也对其格外关心,告诉他有什么难处可以对自己说!只是这次相见,也是二人的最后一次相见,两年后朱其升在汉口因病离世,享年63岁。

古有“桃园三结义”,毛主席也有这样的人生经历。虽然三人的经历阅历不同,最终的境地也完全不同,但是身处高位的毛主席却始终没有忘记自己的“结义兄弟”,这是极为难得的。也由此可见,毛主席始终是与人民站在一起的,他内心始终都保留着对人民最纯粹的情感,让人感动!

(有事找站长,中华朱氏网,长按扫码)

凡是朱氏宗亲生产或加工的产品,都可以在这里展示!寻亲问祖、联谊开会,就用中华朱氏酒!

以下是宗亲提供的产品,您如需要,请和他们联系:商品部主任:朱华情,19819884266!

中华朱氏专用酒,53度,酱香茅台系列。金世佳和商贸有限公司总经理朱华情,19819884266

朱家有喜事,就用囍酒,53度,酱香茅台系列和浓香型系列,贵州茅台发货。金世佳和商贸有限公司总经理朱华情,19819884266。