中华姓氏典籍丛刊 ——《清代朱姓进士家族世系资料汇编》

来源:管理员 | 上传者: 世界朱氏网 | 2022/04/30|浏览量:914

中华姓氏典籍丛刊

——《清代朱姓进士家族世系资料汇编》

总 序

最近,由山东师范大学历史系教授、博士生导师、山东省文史馆员、山东省地方史研究所所长朱亚非任总主编,山东省历史学会会员、山东师大兼职研究员、编审(正教授级)朱汉明担任主编、联合山东以及全国各界人士共同编纂出版的《清代朱姓进士家族世系资料汇编》编纂出版,可喜可贺!

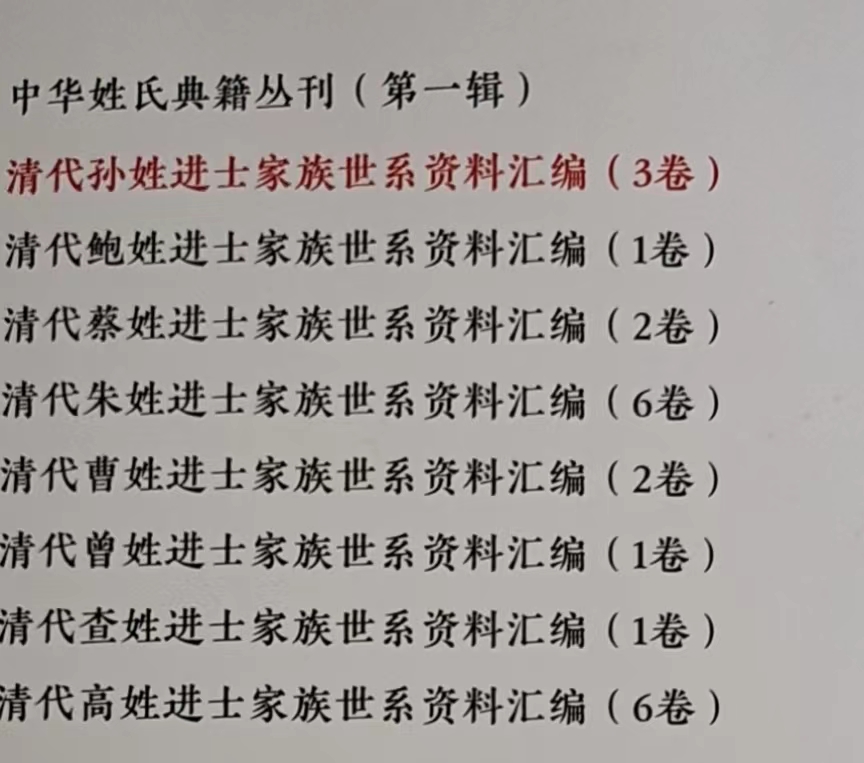

《清代朱姓进士家族世系资料汇编》是计划中的《中华姓氏典籍丛刊》一种,字数在300万字。该书从《清代科举人物家传资料汇编》中辑录出。《中华姓氏典籍丛刊》计划按照姓氏,2022年计划从中辑录10种,编纂出版。

一、

家谱,是以血缘关系为纽带,以整个家族的世系与事迹为中心、通过志、传、图、表等形式编修而成的历史图籍,其内容涉及姓氏源流、家族迁徙、世系图录、族规礼仪、人物传记、艺文图志、风土人情等,属于以表谱形式记载家族世系繁衍和重大人物事迹的特殊图书体裁。通过家谱,我们可以从历史起源、生息繁衍、族规家法、丧葬典制等多方文化视角,对该家族沿革发展有全面且清晰的认知。家谱与正史、方志并列为我国“三大文史宝库”。

一部完整的家谱实际上相当于一部家族史或者宗族百科全书,家谱内容十分庞杂,一般包含有谱名、谱序、谱例、谱论、恩荣录、遗像、姓氏起源、家训、祠堂、五服图、世系表、家传、谱系本记、族产、契据文约、坟茔、名迹录、任宦记、年谱、艺文著述、字辈谱、领谱字号、续后篇、捐资人名等二十多项格式。而其中最重要的部分当属姓氏起源、世系表、家训和家传。没有家谱记载“姓氏起源”,人们便不能知道自己来源于何处,更无法将其传承下去。世系表则囊括了所有家族成员,并清晰记录成员间的亲属关系,使人一目了然。

中国家谱资料文献丰富,浩如烟海。据记载,周代已有史官修谱制度并撰有《世本·帝系篇》。尽管先秦《世本》早已亡供,今本《世本》是清人所辑,但从辑有的篇目可见,《世本》汇集了中国自黄帝到春秋各代天子、诸侯、卿大夫的世族谱系,是一部对前代和当代各血缘集团系谱进行综合、总结的全国性的总谱,《世本》的意义还在于证实谱学研究发轫于周代,是家谱研究的源头。

历史学家章学诚在《文史通义》中曾说:“且有天下之史,有一国之史,有一家之史,有一人之史。传状志述,一人之史也;家乘谱牒,一家之史也;部府县志,一国之史也;综纪一朝,天下之史也。比人而后有家,比家而后有国,比国而后有天下。”讲述了家谱的重要性及其起源。

中国家谱历史悠久,从表现形式来看,一般可以分为口述家谱、结绳记事、实物家谱(甲骨文)、文字家谱等四个阶段。从出土的甲骨文、金文、碑文等中国早期文字及史类文献对家谱起源的考证来看,中国文字家谱的起源最早可追溯到周代。

秦统一天下后,原有的王侯将相失去世袭势力,社会格局重新划分,即“秦兼天下,划除旧迹,公侯子孙,失其本系”,编修家谱有了其必要性。

先秦时期家谱体例简单,一般只按世系先后记述宗族人名和交代人物关系。家谱的应用研究始于汉代。汉代以后,家谱不仅记世谱,而且记姓氏起源及官职等。汉代初期问世的《世本》有“叙黄帝祖世所出”,记载了从黄帝到春秋时期诸侯大夫的姓氏、世系、迁居、名号等,被认为是中国家谱的首创之作。《史记》中有关帝王谱牒的记载,说明汉代司马迁已经把家谱资料应用到史学领域——纪传体史书的撰写中去。后代史学家继承了这一传统,后代编撰的纪传体断代史如班固撰《汉书》、陈寿撰《三国》……都不同程度地运用了谱牒资料。中国古代对家谱资料的应用主要在史书、方志和人物评传的撰写过程,体现了谱牒的史料价值,

三国两晋南北朝时,家谱制定为官方掌握,官方重视使修谱之风盛行。当时门阀等级森严,流行以婚姻集团为核心的综合家谱。

隋唐时期,修谱继续为官方掌握。在唐代中后期,民族大融合,门第更替,谱学得到进一步发展,且私家修谱逐渐流行。

到了宋代,中国家谱得到了广泛的发展。宋代许多文人学士都积极参加修谱并创制谱例,著名的“小宗谱法”和“大宗谱法”就是由欧阳修和苏洵两个大文学家创立的,对后世产生了很大的影响。

明清时期,私家修谱蔚然成风,出现了“家家有家乘、户户有谱牒”的盛景。与前代相比,家谱的形式结构、内容也更加完善精密。其功能由以往的“别选举、定婚姻、明贵贱”转变为“尊祖、敬宗、收族”的伦理教化作用。私家修谱进一步发展,取代了官方修谱,成为家谱主要的编纂方式。

家谱中华优秀文化的重要组成部分。家谱资料是中华民族宝贵的财富,与国史、地方志构成中国史学三大部分。清代史学家章学诚有过“夫家有谱、州有志、国有史,其义一也”之说。家谱和正史、方志一起构成了中国社会历史的三大支柱,是我国传统文化形式之一,不仅具有一定的形式与内容,而且有丰富的思想内涵和持久的社会文化效应,是历史研究的重要内容之一。

二

编修和传承家谱具有重大的历史与现实意义。

一是家谱可以解决“我是从哪里来”的哲学命题。通过家谱相对搞清楚整个家族的重要历史和世袭传承。敦亲睦族,凝聚血亲,家谱所维系的范围不仅只是一个家族,

二是家谱具有丰富的史料价值,可以弥补、充实、勘误和印证正史的不足。著名史学家梁启超在1923年出版的《中国近三百年学术史》中说:“欲考族制组织法,欲考各时代各地方婚姻平均年龄,平均寿数,欲考父母两系遗传,欲考男女产生两性比例,欲考出生率与死亡率比较……等等无数问题,恐除了族谱家谱外,更无他途可以得资料。”为此他提出广收家谱并对家谱进行研究,“我国乡乡家家皆有家谱,实可谓史界瑰宝,如将来有国立大图书馆能尽集天下之谱,学者分科研究,实不朽之盛业。”古史辩派的创始人、著名学者顾颉刚也说:“我国历史资料浩如渊海,但尚有二个金矿未曾开发,一为方志,一为族谱。”肯定了家谱在新的历史时期所具有的重要的史料价值。

三是家谱具有慎终追远、教化稳定的文化价值。家谱中包含的族规、家训等内容,对家族成员的言行举止作出规范与要求,有助于培养家族成员树立正确的“三观”世界,推动美好家庭氛围的建设。例如我国古代流传至今的颜氏家训、柳氏家训、朱子治家格言等,对于现世来说,都是很好的教材范本,对于规范品性和培育操行有着积极意义。家谱中的家规、家训除上述内容外,还有“睦族人”、“和亲友”、“恤孤贫”以及“戒赌博”、“戒奢侈”、“戒懒惰”、“戒淫逸”等内容,与社会主义核心价值观的要求高度吻合,有利于促进家族的团结,有助于中华民族实现命运共同体。更是整个民族。家谱作为记载家族血缘关系的纽结,通过对家谱的研究与考据,使海外众多炎黄子孙“寻根求源”的需求也可以得到满足,中华民族更加团结和谐,团结海外华人,积极推动国家的经济建设与现代化进程。

三、

(一)编纂《中华姓氏典籍丛刊》是创造新贯彻落实党中央国务院关于重视和弘扬优秀传统文化工作的重要措施。1984年11月21日,国家档案局、教育部、文化部联合下发了《关于协助编好了(国档字1984·7号文件)。《通知》说:“家谱是我国宝贵的文化遗产中亟待发掘的一部分,蕴藏着大量有关人口学、社会学、民族学、经济学、人物传记、家族制度以及地方史的资料,它不仅对开发学习研究有重要价值,而且对当前某些工作也起着很大作用。”

其实,早在这之前,有很多人已经意识到家谱的价值和意义。民国时期,孙中山先生就说过:“由宗族的团结扩充到国家民族的大团结,这是中国人才有的良好传统观念,应妥加运用。”

1957年,毛泽东同志在中共中央政治局扩大会议上说:“搜集家谱、族谱加以研究,可以知道人类社会发展的规律,也可为研究人文地理、聚落地理提供宝贵的资料。”

周恩来总理在第四届人大淮安代表团座谈会议上说:“一个爱祖国的人,没有一个不爱家的。我常常想家,想家乡。爱家、爱家乡是爱国的起点。了解家情、乡情是懂得国情的开始。只有了解了家情、乡情的人,才能真正热爱家乡、热爱祖国。”

江泽民同志在参观了上海图书馆族谱研究中心后说:“族谱文化是中华民族的传统文化,收集、研究族谱,有助于中华民族的团结和中华文化的传播。研究家谱可增强民族凝聚力,海外华侨都有宗亲会组织。”

胡锦涛在在全国政协成立55周年大会上的讲话指出:“以姓氏文化为代表的传统文化在港澳台同胞和华侨同胞中有着广泛而深刻的影响。”

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央站在实现中华民族伟大复兴的战略高度,对传承和弘扬中华优秀传统文化作出一系列重大决策部署,优秀传统文化迎来新的发展机遇。2017年发布的《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》明确指出:“文化是民族的血脉,是人民的精神家园”,要把弘扬优秀传统文化“贯穿国民教育始终”。让国民都参与弘扬传统文化,其中就包括要传承姓氏文化。人人都要懂得,姓名里明确辈分,不只是分清长幼次序的必要,也是同族之间联系的必要,更是增强国人“根”的情感以及弘扬传统文化的必要。

2022年4月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推进新时代古籍工作的意见》,提出了做好古籍工作,把祖国宝贵的文化遗产保护好、传承好、发展好,对赓续中华文脉、弘扬民族精神、增强国家文化软实力、建设社会主义文化强国具有重要意义。

(二)编纂《中华姓氏典籍丛刊》是继承弘扬中华姓氏文化的需要。“聚其骨肉以系其身心”,“参天之树,必有其根;怀山之水,必有其源。”中国历朝历代都很重视姓氏文化典籍工作。一个家族要发展壮大,除需要雄厚的物质条件外,还需要足以“强宗固族”的精神条件,良好的家风的形成。史学大师顾颉刚先生称方志和族谱为“尚待开发的两个大金矿”。从某种意义上说,族谱就是祖先的象征。“树高千丈,叶落归根”。家谱编纂的现实意义是通过家谱续修与研究,满足海内外炎黄子孙“寻根谒祖”的需求。海外华侨看到祖国繁荣昌盛,欣欣向荣,他们纷纷回国寻根谒祖,探亲访友,慷慨解囊,投资家乡的经济建设。家谱作为一个家族血缘关系的总记录,将海外华人与祖国亲人紧紧连在一起。

家谱编修及研究的意义还在于通过对我国传统家谱进行内容、体例、结构等的分析,做到创造性转变,创新性发展,构建一种适应社会主义新时代需要的新型家谱。一部新型家谱或家族档案,其编制原则应既要符合现代家庭的需要,顺应现代社会的发展,也要具备传统家谱的“敦宗睦族”、“凝聚血亲”的功能作用。编法方法既要继承传统家谱中的优秀成分,也要创制适应现代需要的内容,促进谱牒学不断发展,日益走向成熟。

(三)编纂《中华姓氏典籍丛刊》是当今时代中华文化发展的需要。家谱是一个家族的发展史,同时是一部民族发展史。魏征《隋书·经籍志》记载:“周家小史,定系世,辨昭穆,则亦史之职也。”周代“小史之官”的职责是专管“定系世,辨昭穆”。家谱中所保存的家规、家训以及治有格言等,从一开始就以积极、进取的人生价值和社会价值态度来促进家庭环境和家庭氛围的建设。在家规、家训中,许多伦理纲常具有稳定社会、规范人之行为的作用。家谱中的家规、家训除上述内容外,还有“睦族人”、“和亲友”、“恤孤贫”以及“戒赌博”、“戒奢侈”、“戒懒惰”、“戒淫逸”等等,对家族成员的行为、举止作出规范,这也是足资我们今天借鉴的有益的成分。

四

为响应党中央国务院的号召,系统挖掘、整理、编纂历史遗留下的丰富的家谱资料,今由山东师范大学历史系教授、博士生导师、山东省文史馆员、山东省地方史研究所朱亚非任总主编,山东省历史学会会员、山东师大兼职研究员、编审(正教授级)朱汉明担任主编,从《清代科举人物家传资料汇编》辑录出各姓姓氏资料。

《清代科举人物家传资料汇编》是国家清史编纂委员会项目,本书收录的内容以清代科参加乡试、会试的考生为纵线条目,以科举人物及其家族主要成员的“三代履历”资料为横向内容,汇集一帙,故名《清代科举人物家传资料汇编》。清代一百一十二科共有举人十四万名以上,清代有进士二万六千八百八十八名,是一部收录清代科举人物及其家族主要人员传记资料的大型工具书,是研究家谱、家族史不可或缺的文献。《中华姓氏典籍丛刊——清代某姓进士家族世系资料汇编》旨在为当代学人、姓氏研究专家和广大姓氏爱好者提供丰富、原始的清代人物传记资料。

《清代科举人物家传资料汇编》资料翔实、具体生动,是研究姓氏文化重要工具书、资料库。以朱姓为例,朱姓人物在清朝进士和举人甚多。清代朱氏举人的总数尚无精确的统计,每名进士和举人一般都有一份朱卷,则曾有朱卷逾十六万份,加上通常人们都将贡生的贡卷也归入朱卷一类,从理论上说清代至少有朱卷十八万份以上。朱卷中的内容大大超过《清史稿》和《清史列传》人物,可以极大丰富对清代人物的研究,成为清代社会史研究的新资源。据了解,现存国内各界朱卷约有两万五千种左右。本书仅收一万一千个应试生的履历,今后还要出续集,作为本书的补充。

编纂此书具备三种功用。一是查找清代科举人物的传记资料,包括姓名、字号、中的科名、受业师等资料;二是查找清代科举人物家族中每一位主要成员的传记资料,包括姓名、字号、官职、著述、族系关系等基本情况;三是充当《家谱》使用。由于《朱卷》中“三代履历”记述的内容可以看作是其《家谱》的缩写,从这个角度来说,本书又具《家谱》的功用。

《清代朱姓进士家族世系资料汇编》原始性强,是清代应试举子本人的原始传记资料,上下连贯三代,是重要的家族世系史料。资料完整,对本家族凡有科举功名者全部列入,是研究清代科举家族最完整的原始资料。资料具有准确性、丰富性和多样性特点,是当代人记录当代事,未经过任何的篡改和修补,是最原始、最真实、最典型的清代家谱档案。

计划2022年辑汇出版《清朝朱姓家谱世系资料汇编》《清朝高姓家谱世系资料汇编》《清朝章姓家谱世系资料汇编》《清朝方姓家谱世系资料汇编》《清朝姚姓家谱世系资料汇编》等10部资料汇编,总字数在300万字左右。

(执笔人:朱汉明,2022年4月16日18:17:24第一稿)

(执笔人:朱汉明,2022年4月16日18:17:24第一稿)