刘伯山|徽州篁墩朱氏及历史文化遗存

来源:管理员 | 上传者: 世界朱氏网 | 2022/05/13|浏览量:1593

内容提要:篁墩是一个在徽州宗族社会的形成与发展过程中,有着独特和重要意义的地方,历史上曾有几十个姓氏家族始迁于此,接着再发展到其他各地,这其中,朱氏的宗族发展最为引人注目,文化遗存也十分丰厚。

关键词:篁墩 朱氏 文化遗存

在徽州的氏族移民迁徙和追求氏族血统的宗族社会形成中,篁墩是一个有着独特和重要意义的地方,历史上曾有几十个姓氏家族以此作为始迁地和保祖发祥地,文化内涵极其丰富。在众多的迁居篁墩的氏族中,朱氏最为引人注目。

一、徽州宗族的“圣地”

篁墩是徽州的一个不大的自然村,历史上隶属歙县。1987年黄山市成立时,划归黄山市屯溪区。

篁墩位于歙县西南约20公里处,历史上与休宁县交界,现距黄山市中心城区屯溪区仅三、四公里。地理大势基本上是属于“介于万山丛中”的徽州的丘陵盆地,具体形势是:“发源于黄罗石际,旋西北蜿蜒而来。天马列其前,石壁拥有其右,古宫辅其左。大河前绕,重山后镇,居然一隩区也。”[1]这里的“黄罗”即黄罗山,“天马”即天马山,“大河”即新安江上游渐江。“重山后镇”,据《歙县志》,“黄罗之支曰篁墩”,有富仑山、相湖领、黄茅山,为“黄山西南支,为歙休交界之天马山脉”[2]。此外,篁墩域内,据方志载,旧有“相公湖”,“一名‘篁墩湖’,一名‘蛟湖’”[3],南宋淳熙《新安志》记:“黄墩湖在县西南四十五里,阔二十余丈,长三百步,众水所潴。”[4]后淤塞;有“曰李田山水。出李田山,经汪村至篁墩之上入渐江。曰篁墩口水。一由小练,一由石冈,合于罗田会环山皋岭、马岭诸支,南流出篁墩口入渐江。”[5]等,山水兼备,地理环境比较优越。

篁墩的历史十分悠久,其得名至少有近二千年的历史。篁墩最初名叫“姚家墩”,因东晋时有一个名叫黄积的,“为考功员外郎,从元帝渡江任新安太守,卒葬郡西姚家墩。积生寻,庐于葬,遂家焉,改曰黄墩。”[6]后程氏族人世居于此,因地多修篁翠竹,改“黄”为“篁”。唐末黄巢之乱时,黄巢军一路烧杀掳掠,相传,“凡地以黄名者,兵辄不犯,盖谓己也。”[7]于是在唐末时又易“篁”为“黄”。至明代,休宁进士、篁墩程氏后人程敏政再次改“黄”为“篁”。对此,程敏政在《篁墩文集》有明确的记载:

予家亦出黄墩,而考诸谱及郡志,莫知墩之所以名者。近得一说,云:黄墩之“黄”本“篁”字,以其地多产竹故名。至黄巢之乱,所过无噍类,独以黄为已姓,凡州里山川以“黄”名者,辄敛兵不犯。程之避地於此者,因更“篁”为“黄”,以求免祸,岁久而习焉。予独慨夫:循吏忠臣赐第庙食之所,而污於僭乱,之姓七百馀年卒,无觉其非者。因大书“篁墩”二字,揭诸故庐,且借重於作者一言,使后世知此地之获复旧名,自予始云。[8]

优越的地理环境,使篁墩至少是在二千多年前就有人在这居住生息,黄、程二姓在东晋初年就世居于此;而极具传奇色彩的历史地位,唐末黄巢之乱时,更是有许多的氏族纷纷迁居于此。明程尚宽著《新安名族志》[9]中综录了由外地迁入徽州的家族88个,其中,可考其具体迁徽时间、地点的有56个家族。究其过程,有三大迁徙高潮,即魏晋时期的“永嘉之乱”、唐末的“黄巢之乱”、两宋之际的“靖康南渡”,尤以唐末“黄巢之乱”最盛,一次迁居来的达20个左右,这其中,十分明确是始迁篁墩的名族就有15个,他们分别是张、陈、朱、戴、周、萧江、济阳江、康、曹、王、毕、潘、施、齐、唐,另外还有许多小的氏族《新安名族志》中没有记载,若加上他们则更多。

除了始迁篁墩的姓族外,在徽州,还有不少的姓族,尽管最初的始迁地不是篁墩,但黄巢之乱时,曾在篁墩避过难,保全了自己的族根,之后获得发展,瓜瓞绵绵。这其中,仅《新安名族志》中记载的,就有方氏、余氏、汪氏、明经胡氏、张氏、吴氏、叶氏、孙氏等。此外,程姓尽管世居篁墩,但在徽州散居的更多,黄巢之乱时,也有不少程氏族人为保族而回迁的。如歙县竦口程氏:“出忠壮公,孙曰誉,隋大业间由黄墩居此。五世曰承圣,唐生员;八世曰元握,安福尹;十世曰记,内江簿;十二世曰萱,僖宗初,避巢乱于黄墩,后与北蓉、芳、蘩、复居竦口。”[10]

正因为篁墩是徽州许多氏族的始迁地、最初的避难地和宗族的发源地,因此,它于这些家族来说就有着特殊的、重要的意义!那是一个永远不能忘记的地方,是一个值得感恩的地方,一个充满崇拜敬仰的地方。事实也正是如此,那些当年是以篁墩作为始迁地和保祖地的家族,在以后的宗族生存和发展过程中,总是在自己的氏族记忆里,深深地铭记着“始迁”这件事,铭记着“篁墩”这个地名,至少是在谱牒中都记述之,如据《济阳江氏统谱》载:“迁祖讳尚质,字彦纲,号萧翁,行十二,先唐大中丁卯,乃应元公之十九世孙,避黄巢乱,光启丁未,始由金陵迁歙之黄墩。子洪公,复迁于婺之谢坑。”[11]《严田李氏宗谱》记:“余族出唐宣宗之后,后避地于黄墩,时有兄弟三人,卜居址之地以从田为吉田。由是,德鹏居祁门之敷田或曰新田;德鸿居浮梁之界田;德鸾居本邑之严田。即余族所自出也。” [12]许登瀛《重修古歙东门许氏宗谱》记:“唐末朱温篡位,许儒为避祸,迁于歙之黄墩。”[13]《京兆金氏宗谱》记:“自烈公通判徽州,遭唐末乱,复徙篁墩。”[14]《方氏统宗谱》记载:“吾方氏先世,源濬而流衍,中莫殚述。后值巢寇,避难于篁墩,散居歙休。”“又闻唐黄巢之乱,各姓寻避于篁墩,护全家焉。吾族或散居歙休,亦有自篁墩迁于浙者。”[15]其他还如《休宁戴氏族谱》、《新安毕氏族谱》、《新安武口王氏统宗世谱》、《新安张氏续修宗谱》等等。可以说,这种氏族的记忆,无论是繁衍了多少代、历经了多少年,辗转再迁过多少回,都是不可磨灭的。并且,这些家族在徽州以后的发展,多成为名族望族,瓜瓞绵绵,名人辈出,构成徽州宗族社会的主体,影响极大。所以说,篁墩实为徽州宗族的一个“圣地”。

新安朱氏

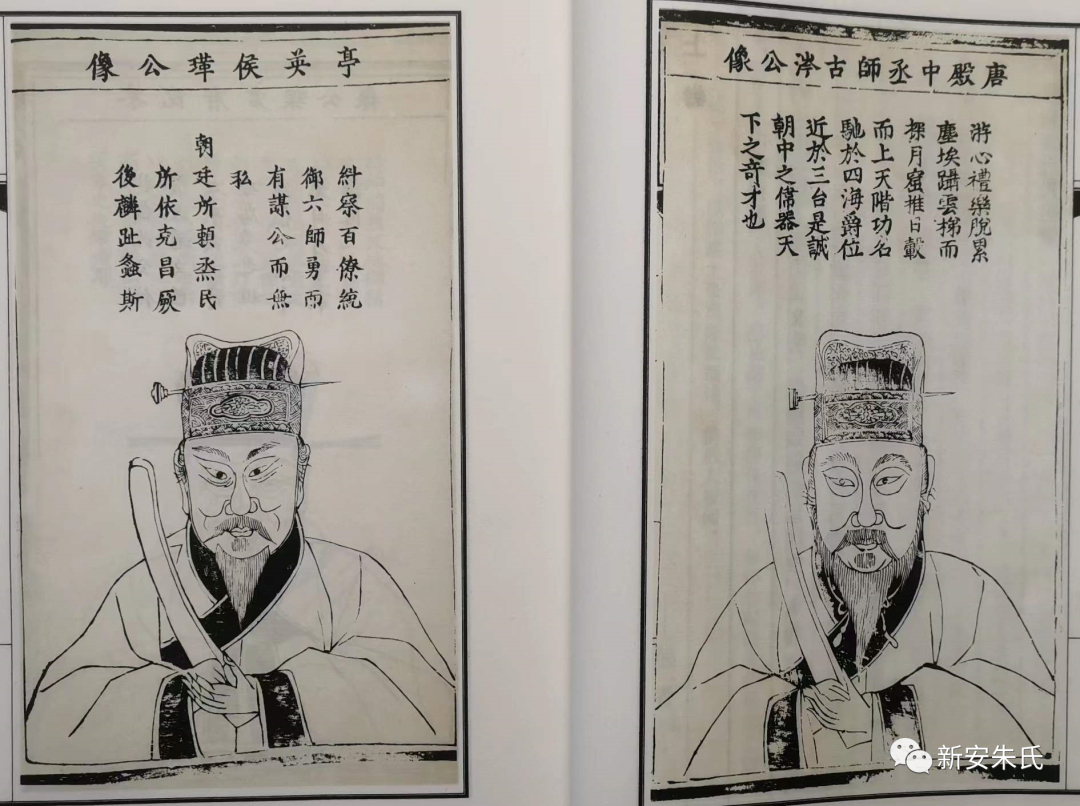

朱姓也是徽州的一个大姓,据《新安名族志》记载:“朱出颛帝之后,周封曹侠于邾,为楚所灭,子孙去邑,以朱为氏。”[25]唐乾符年末,唐殿中丞朱涔号师古者,“避巢乱,自姑苏始迁歙之篁墩”[26],是为新安朱氏一世祖。朱师古有四个儿子,即王革、驯、瑰、重,据嘉靖《朱氏统宗世谱》记载:“ 因讨贼道经于歙之篁墩,爱其山水之胜,遂家焉。驯居朱衣巷。瑰于天祐中,以陶雅之命,领兵三千戌守婺源,因家焉。重居于彼斯。朱氏世系昭昭可考也。”[27]可见,留居徽州的是朱王革和朱瑰。这其中,朱瑰是由篁墩始迁婺源的,婺源朱氏一世祖。朱瑰在婺源传8世,有一个名叫朱松者,字乔年,号韦斋,生于北宋绍圣四年(1097年),曾就学于歙县南门的紫阳书院。当时歙县城内有一名叫祝确的,字永叔,是一个大徽商,财富甚巨,号称“祝半州”,他非常器重朱松,以其女许之。朱松于北宋政和八年(1118年)考取进士,后以迪功郎调任福建政和县尉,再入籍建州。作为程朱理学集大成者的朱熹即朱松与祝氏之子,他于北宋建炎四年(1130年)9月出生在福建尤溪,实为新安朱氏9世孙。[28]

《程朱阙里志》中有关朱子出自的叙述和记载的内容更多,如赐进士出身文林郎管徽州府儒学教授事荆南后学储郁文《朱夫子始迁祖师古公墓碑记》有:

徽国文公之先,著籍新安,自师古公始。唐广明之乱,由苏之洗马桥迁于歙,居篁墩。再传而古寮公,以刺史陶雅命,领兵戍婺源,遂家于婺。八传而韦斋公,为尉于建之政和,世乱不得归葬,又家于建。盖自文公而上溯师古公,已十世矣。其在婺在建者,族姓聚处,世守祠墓。自古寮公而下,图域班班可考。[29]

赵时勉则撰有《考新安程朱三夫子源流记》,云:

朱夫子世家载之志,而朱夫子自叙世谱后:先世居歙之篁墩,天祐中,以陶雅之命,总卒三千戍婺源,民赖以安,因家焉。祖曰森,仕宋为承仕郎,配程,生子三,长曰松,年逾髫鬌,以上舍登第,授建州政和尉。以父丧,值乱,寓建安之崇安。服除,调建州尤溪尉。建炎间,告归十余年。绍兴四年,内翰綦密言于上,召试馆职,除秘书省正字。上言:“切至”。迁尚书度支员外郎,兼史馆校勘,历司勋吏部两曹,兼史职如故。后以杭疏、阻和议,出知饶州。请老,得主管台州崇道观,交游得人。大明六籍要旨,徽之理学,实开其先,力行砥砺,自谓性卞急害道,因取佩韦之义名斋,所著有《韦斋集》。建炎四年庚戌九月十五日甲寅,生熹于尤溪寓舍。先是,松生邑城,有白气如虹自井出;至是,复有紫气如虹自井出,其光上腾,因名“虹井”;母祝氏,为祝确女,出于祝夫子,历有显者,世谓祝氏世生贵女。然则,新安为程朱夫子所自出,历历可据矣。溯流于源,生其乡者,可无崇祀之思哉。[30]

再如《徽国文公朱夫子十七代嫡孙应荫袭翰林院五经博士讳廷锡率合族公启吴先生书》记:

環公来婺,迁自歙之篁墩,其先皆歙人也。师古公,公之先人也,居于斯,葬于斯。古今人大抵不甚相远,墓在即祖在,如尸象神祀,墓即祀祖念神敬像。“朱子非惟星源之朱子,乃新安之朱子也;非惟新安之朱子,实天下万世之朱子也。”[31]

等等。至于新安朱氏族谱中,则基本都有确认朱熹的记载。

朱熹虽然生在福建,长在福建,主要的学术活动也在福建,其学术理论也称之为“闽学”,但朱熹时刻不忘自己是徽州人,对徽州作为他的祖籍地强烈认同,深有感情。朱熹曾作《婺源茶院朱氏世谱后序》,明确指出:“熹闻之先君子太史吏部府君曰:‘吾家先世居歙州之黄墩。’”[32]朱熹之父朱松当年远离故里仕宦在外,就不曾一日忘却徽州,对此,朱熹曾作《名堂室记》记其父:

紫阳山在徽州城南五里,尝有隐君子居焉。今其上有老子祠。先君子故家婺源,少而学于郡学,因往游而乐之。既来闽中,思之独不置,故尝以“紫阳学堂”者刻其印章。盖其意未尝一日而忘归也。[33]

而朱熹本人更是“不敢忘先君子之志,敬以印章所刻,榜其所居之听事,庶几所谓乐乐其所自生。礼不忘其本者,后世犹有考焉。”[34]朱熹曾两次回徽州省墓,写有《归新安祭墓文》、《又祭告远祖墓文》等[35];每次回徽州都要逗留数月,从事讲学和开展学术活动,徽州从学者众,其中最有成就的有12人;朱熹在徽州留下了许多文字笔墨,有记略、谱序、匾额、诗文等,笔者就搜集到一块朱熹当年题写的“鸢飞鱼跃”石碑,弥足珍贵。朱熹字元晦,号晦庵,也号紫阳,特别是在许多正规文字著述的署名上总是署“新安朱熹”,以表示对故乡的强烈认同。朱熹生前也不得志,其学曾被斥之为“伪学”,但他死后不久,宋理宗就追封他为“信国公”,后改为“徽国公”,并亲笔在婺源朱子庙题额“文公阙里”,为歙县紫阳书院题匾等,表示朝廷对朱熹是徽州人的认同。

篁墩的文化遗址

徽州的程氏、朱氏、萧江氏这三大望族,在篁墩一带至今仍有历史文化遗址。

首先,篁墩一带至今还是程氏、朱氏和萧江氏人的居住地。在篁墩本村,程氏仍是大姓,居住的人最多;朱姓也不少,村里至今还有“朱家巷”地名。民国《歙县志》记:

朱家巷 在富仑山前,朱文公先世故居也。文公自序茶院谱云:先世居歙篁墩。又作世谱后序云:淳熙中展连同之墓,有方夫人、十五公冯夫人之墓皆已失之,属望子孙访求。万历间访得其三祖茔,知县刘伸重为封识。[42]

篁墩的河(即渐江,新安江上游自屯溪至歙县段)南岸即是南溪南村,亦即“溪南”,目前居住的人尽管是吴姓族人为主,但萧江姓的人仍在居住,据笔者2002年2月的调查,至少还有20余户。

因程颢、程颐和朱熹之先祖同出之地,篁墩历来就被称“程朱阙里”。明代徽州人撰修《程朱阙里志》,在一定意义上曾是府衙和县衙行为,正如明万历歙令刘伸在其序中所言:

阙里志者何?志程朱三夫子之所自也!三夫子之乡,为闽、为洛,夫人而知之。至先世之肇自于歙,歙而同出于邑之篁墩,则世人罕知也。[43]

此书清雍正时重刻。在这部独特的、号称“新安第一书”中,徽籍人士及邑贤、乡绅们详尽考证、记述了新安程氏和朱氏的渊源及其与篁墩的关系,特别是详尽考证和记述了作为程朱理学奠基者的程颢、程颐与作为集大成者的朱熹的行状、记实、年谱、思想渊源、对徽州特别是对篁墩的认同及徽州人对他们的认同,考察出他们的始祖及显祖的祖茔地并绘有墓葬图;在此书的“地灵志”中,除记述篁墩的山水环境外,还绘有古篁墩的村景图及一些古遗址等。

篁墩村中现有“世忠庙”遗址、程氏宗祠遗址和朱氏宗祠遗址,其中,据笔者2003年1月23日的调查,“世忠庙”遗址上,现盖有一户人家的住房;程氏宗祠尽管损坏严重,但基本形状还在,几年前还是作为小学,现已关闭;朱氏宗祠只剩遗址。

据文献记载,篁墩过去还有“程朱阙里”祠亦即“程朱三夫”祠,还有“程朱阙里”坊。其中,前者为明代万历歙令刘伸所建,以“合祀三夫子”。据明修《程朱阙里志》记载:

祠基即古圣堂遗址,其地在岩镇佘翁桥北,旧所称吕湖。东距堨田,西连朱方,南接湖村,北抵后美,周围十余里。湖有山,名曰湖中山,今在后美者是。自湖蜃见毙于忠壮公,而湖淤为沃壤,仍一水泓然,长注如练。古圣堂,故为梵宇,僧多不法。邑令刘公撤之,为阙里祠。规模轩敞,境地旷远,足称伟观云。[44]

至于该祠的管理,《程氏人物志》上记载:

程朱阙里 明景泰间,诏以先贤子孙袭五经博士,仍命有司于其里各建祠庙,一如曲阜阙里式。新安为河南二程子、婺源朱子三先生故里,明万历间,知歙县事刘伸循例建阙里于郡西岩镇之河北,岁以春秋二仲次丁日,于歙县开支,项下给银一十七两四钱五分,买办猪羊致祭。外,程朱夫子祠门子一名,岁给工食银三两六钱,永为定例。

可见,这是比较规范的,祠的兴建和管理是纳入一定层次上的官方行为。后来该祠渐废。对此,康熙修撰的《程氏人物志》的作者,在叙述了明代“程朱阙里”祠的管理后,紧接不无感慨地说:

愚按:三夫子皆系出新安之歙黄墩,故我徽祀事惟谨。今江南浙江所在并有二程夫子专祠,详请学宪准给祀生于所在州县支给应用钱粮,以供祀事。而新安三夫子始地,尚未有发其议者,非缺典而何哉!书此以俟。[45]

于是,到了清康熙和雍正年间,时人又纷纷倡议重建“程朱三夫阙里祠”,并且这次要直接修建在于篁墩。对此,雍正重刻的《程朱阙里志》有许多记载,如吴曰慎(徽仲)《复邑宰建程朱阙里于篁墩书》记:

屡承下问以歙邑所当兴起之事。某再三询访,反复熟思,有地至近、事至易、名至正、功至大、迹至久者,莫如程朱阙里一事。篁墩者,程朱之祖基也。程子虽生于河南,实忠壮之裔。其先世自新安迁中山,又历数世而迁河南。前辈考得其实,历历可据。朱子虽生于闽,其祖墓尚在篁墩,又自序其先世本篁墩人,因戌婺而家于婺也。然则,篁墩宜建程朱阙里,以祀三夫子,因使有志于学者得以讲习于其中,所以上尊先贤以明道统,下作人才以正学术。向来诸先生有志于此,而力未逮,又不得当道者倡率成就之,是以逡巡而未能遂也。今善政昭灼兹邦,且欲修举废坠,而况于圣贤道统、万世学脉所关者乎。在得为之位,有可为之势,而其事至近且易,其功至大且久,此亦千载一时不可失也。前此亦有建程朱阙里于他处者,然非其地,程朱之灵未必凭依,故荒废颓败。今以其祖墓为阙里,则名实相副,程朱在天之灵,当必有以默相之矣。[46]

此举在乾隆年间成。据民国《歙县志》记:

程朱阙里 在篁墩。明万历四十年知县刘伸因湖田古圣堂旧址建,吴士奇有碑记。清乾隆二十五年,邑人徐麒甡以篁墩为程朱祖居地,呈请由湖田移建。[47]

到了民国年间,篁墩的“程朱阙里”祠又渐废,文化大革命后则彻底废,遗址只剩废墟。

笔者曾数次前往篁墩一带进行实地考察,1996年是第一次,2003年1月23日是最近的一次。规模最大的一次是1997年10月,“黄山市新安朱子学研究会成立大会暨朱子学术讨论会”在屯溪召开,共有来自全国十几个省市自治区及马来西亚、加拿大、英国、比利时、南非等国的代表近100人参加,笔者当时是大会的主要发起人和组织者,担任新安朱子学研究会常务副会长兼秘书长,期间,曾率领全体会议代表一并前往篁墩考察。每次的实地考察,都能在篁墩村中见到“程朱阙里”祠和“程朱阙里”坊的遗址及遗物构件。遗址处,残垣断壁,仿佛象北京圆明园遗址;遗物构件,散落村中,半露半埋。

新安朱氏一世祖朱师古的墓仍在篁墩。《程朱阙里志》中就记载了两次探考、确定和修复其墓的过程,绘有详细的位置图,两次的墓葬图的墓碑分别是万历壬子年仲冬月立“朱夫子祖墓”碑和雍正三年仲冬月立“新安一世祖师古公墓”碑。对此,笔者1996、1997年期间在篁墩实地探访时,曾对照墓葬图,在当地人的指引下,寻找到了在今天的具体位置,惟见损毁较大,其中,雍正三年立的“新安一世祖师古公墓”碑已无踪迹可寻,而万历壬子年立的“朱夫子祖墓”碑至今还在,只是它目前是被砌在篁墩村一程姓村民的厨房墙壁里(现已经保护存放于原篁墩小学)。

(作者单位:安徽大学徽学研究中心)

(原文发表在《徽学》第二卷,安徽大学出版社2002年12月版,有删减。)

[1]雍正三年重刻《程朱阙里志》卷1《地灵志》,黄山市博物馆藏。

[2]民国《歙县志》卷一《舆地志》。

[3]民国《歙县志》卷一《舆地志》。

[4](淳熙)罗愿:《新安志》卷三。

[5]民国《歙县志》卷一《舆地志》。

[6]黄玄豹:《潭渡孝里黄氏族谱》。

[7]万历《歙县志》“艺文”五,吴修:《复篁墩记》。

[8]程敏政:《篁墩文集》卷十三《篁墩书舍记》。

[9]明程尚宽:《新安名族志》,明嘉靖刻本,日本东洋文库藏本。

[10]《新安名族志》前卷。

[11] 婺源《济阳江氏统谱》卷首。

[12]光绪七年婺源《严田李氏宗谱》卷首。安徽大学徽学研究中心“伯山书屋”藏。

[13]转引自叶显恩:《明清徽州农村社会与佃仆制》,第17页,安徽人民出版社,1983年版。

[14]民国辛酉年续修《京兆金氏宗谱》卷一。安徽大学徽学研究中心“伯山书屋”藏。

[15]明嘉靖婺源《方氏统宗谱·平盈葵园琚公谱辨》。

[16] 民国《歙县志》卷一“风俗”。

[17]《新安名族志》前卷。

[18] 弘治《徽州府志》卷之七“人物一”。

[19]程敏政:《篁墩文集》卷十三《篁墩书舍记》,《四库明人文集丛刊》上海古籍出版社1991年版。

[20]同治歙县下门《程氏抄谱》,全一册,黄山市博物馆藏。

[21]雍正三年重刻《程朱阙里志》卷之三。

[22]雍正三年重刻《程朱阙里志》卷首。

[23]雍正三年重刻《程朱阙里志》卷首。

[24]许承尧:《歙事闲谭》卷四。

[25]《新安名族志》后卷。

[26]《新安名族志》后卷。

[27]嘉靖《朱氏统宗世谱》,《朱氏流源族谱序》。

[28]翟屯建:《新安朱氏考述》,载《徽州社会科学》1997年第三期;朱林棣:《新安朱氏源流名裔考》,载《徽州社会科学》1999年第三期。

[29]雍正三年重刻《程朱阙里志》卷首。

[30]雍正三年重刻《程朱阙里志》卷之三。

[31]雍正三年重刻《程朱阙里志》卷首。

[32]民国《歙县志•艺文志》。

[33]《四库全书•晦庵集》卷七十八。

[34]《四库全书•晦庵集》卷七十八。

[35]见《朱熹集》卷八十六,《祝文》。

[36]《济阳江氏统谱••清嘉庆庚辰续修统宗谱叙》,转引自陈爱中著:《婺源姓氏探源》,《徽州社会科学》编辑部,1997年8月。

[37]《萧江全谱》附录卷三,上海图书馆藏。

[38] 江永:《兰陵萧氏二书》,卷上,黄山市博物馆藏。

[39]《萧江全谱》附录卷二。

[40]参见《人民日报》2001年6月4日第一版;《江西日报》2001年6月5日第一版。

[41]江永:《兰陵萧氏二书》,卷上。

[42]民国《歙县志》卷一《舆地志》。

[43]雍正三年重刻《程朱阙里志》卷首。

[44]雍正三年重刻《程朱阙里志》卷之二《崇祀志·程朱阙里祠基址》。

[45]参见民国《程氏人物志》卷之二《阙里》。

[46]雍正三年重刻《程朱阙里志》卷首。

[47]民国《歙县志》卷一《舆地志》。

[48]民国《程氏人物志》卷之二《丘墓》。

[49]《日记》,民国三十八年手抄本,表芯纸,现藏程自信处。

[50]参见方光禄:《江南望族——歙县篁墩程氏考》,载《徽州社会科学》1988年第3-4期。

[51]《萧江氏世系源流》,清乾隆年间手抄,竹纸,高27.5厘米、宽19.5厘米,现藏笔者处。

[52] 据篁墩程氏族人、篁墩中学教师程华达记,篁墩一带过去关于宗族祀祖扫墓,有“毕初一,黄二十,朱八日,程到底”的说法。参见程华达:《篁墩新安朱氏简介》,载张脉贤主编:《朱熹与徽州》,黄山市新安朱子研究会,2000年12月。

[53]《萧江复七公房支谱》卷之二,上海图书馆藏。

[54]参见《2001年黄山年鉴》,黄山书社,2001年版。

图文:刘伯山 朱志翔

审稿:公众运营组

编审:篁墩游子