蔡蕃|集水利古籍大成的《中国水利史典》

来源:管理员 | 上传者: 世界朱氏网 | 2023/05/06|浏览量:392

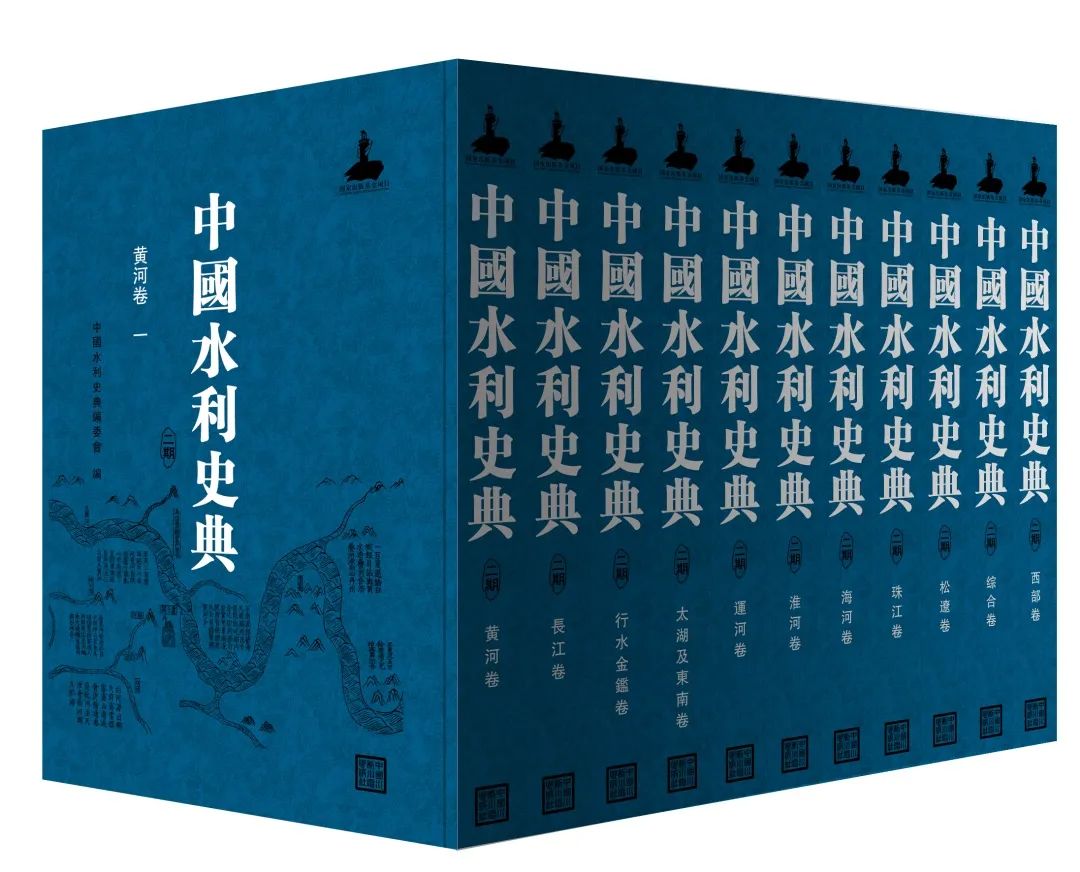

水是中华民族生存之本、文明之源、发展之基。在漫长而广袤的时空里,智慧的先祖们既创造了都江堰、郑国渠、大运河这类壮丽伟大、惠泽数代的水利工程,也留下了珍贵而又浩繁的丹青墨卷。但这些典籍多散落于官修丛书的各章节中,少有对水利工程分门别类的整理,使得今人在读取史料时总觉庞杂无序。为此,水利部和国家图书馆联合组织了中华人民共和国成立以来首次大规模的水利典籍整理,最终形成了一套10卷50分册5000万字的《中国水利史典》丛书。该书收录了中国自有文字记载以来到 1949 年以前重要的水利史料,内容翔实、考证科学、脉络清晰,是一部极具史料价值与文献价值的大型专业类丛书。

水利史研究会资深委员蔡蕃先生曾任《中国水利史典》专家委员会副主任。2022年7月,蔡蕃先生于《运河学研究》发表了《集水利古籍大成的〈中国水利史典〉》一文,向世人详细介绍了这部创世之作。今转载该文,以让更多专家学者及水利史爱好者了解之,知古鉴今,共谋未来。

近年来,由水利部和国家图书馆联合组织编纂,国家出版基金第一批出版工程《中国水利史典》,在中国水利水电出版社陆续出版发行。全书5000余万字,是我国首次全面系统整编水利历史文献、梳理治水脉络、服务现代水利的大型出版工程,也是传承治水文明、弘扬中华水文化的重要文化工程。

一、《中国水利史典》的编纂价值和意义

中国自古以来就是一个水利大国,有5000多年来人与水相处的真实连续的记录。中国的土地广大,河流湖泊众多,它们所处的位置不同,地理条件差异很大。中国西北有大片的黄土高原,水土流失严重,流经这里的河流泥沙含量都很大。水至下游,地平势缓,泥沙下沉,河槽被淤积变浅,河床逐年增高,过水能力变小,加剧泛滥灾害。中国的大江大河,多起源于西而向东流,南北运输没有天然水道可资利用,开凿运河,把平行的河系联系连接起来,形成航运网络是国家政治、经济、文化发展的要务,水利责无旁贷。

从远古时代广泛流传的大禹治水开始,关于防洪、灌溉、水运等治水的文献记载比比皆是,记述和积累了大量的水利史料,为人们提供了宝贵的历史借鉴。现存有关水利的古籍,数以千计,在中国,与其他学科相比,数量之多,内容之丰富,牵涉范围之广,都排在前列。尤为珍贵的是如此灿烂的水利历史,我们保存着它5000多年来真实连续的文字记录。它记述了江河、湖泊的自然状况及其演变;记述了人类认识江河、湖泊,从而亲近江河、湖泊的过程;也记述了水利工程由无到有,由简单到复杂,效益由小到大以及人们在修建水利工程的过程中积累经验和吸取教训的种种实践过程;它记述了技术的进步和管理经验的积累;它更记述了“天府之国”的由来、“鱼米之乡”的形成、江河安澜的过程和千里通途的实现。中华文明在这里可以找到多方面的实证。

中华文化的丰厚积存,使我们编纂《中国水利史典》(以下简称《史典》)具有了特有的优势,将其转化为方便使用的资源的好方式,可以为社会提供多方面借鉴,具体包括:历史上河流、湖泊的自然状况及其演变,历史上人类对河流、湖泊认识和利用逐渐深化的过程,作为人类利用河流、湖泊主要手段的水利工程出现、发展、演化等过程,水利工程对政治、经济、文化、社会和人类本身的发展的影响,水利工程对河流、湖泊生态和环境的影响,历史上对主要河流、湖泊的认识和治理思想,历史上著名工程的建设与管理,历史上对河流、湖泊及其水利的经典论述,等等。

本书是首批国家出版基金资助项目,“十一五”“十三五”国家重大工程出版规划项目,“十一五”“十二五”“十三五”国家重点图书出版规划项目;曾荣获第六届中华优秀出版物奖图书奖、第四届中国出版政府奖图书奖提名奖;在中国国家博物馆举办的“伟大的变革——庆祝改革开放40周年大型展览”第四展区“历史巨变”中展出,还入选中宣部主办的“书影中的70年新中国图书版本展”;同时入藏美国哥伦比亚大学图书馆等国外图书馆。

二、《中国水利史典》收录文献概述

《史典》选择文献内容包括河流与湖泊的自然生态,人类认识和开发江河、湖泊的活动,水利工程的效益和影响,水文化等。收集的文献包括自有文字记载以来,直至1949年的经典水利古籍善本乃至罕见孤本,首先考虑古代水利专著,兼顾其他文献。以下按文献体例分类概述。

史书类。中国史书数量巨大,学术上把它分为三类:纪传体类、编年体类和纪事本末体类。水利文献在这三类史书中均有大量篇幅。纪传体以《二十五史》代表各朝代最基本的史籍。其中,《史记》《汉书》《宋史》《金史》《元史》《明史》《清史稿》七种有《河渠书》《沟洫志》或《河渠志》,是水利专篇。另外,在《食货志》《五行志》以及“纪”“传”等部分,也分别记述了许多水利史实。编年体史书中有司马光的《资治通鉴》、李焘的《续资治通鉴长编》等。还有历朝的实录,其中水利内容数量不少,其反映内容也较前三类详细,如《明实录》《清实录》等。

河流地理类。《水经》是中国第一部记述河道水系的专著。公元6世纪郦道元著《水经注》,又对它进行了重大的发展和丰富,被广泛引用。同类著作有清代的《水道提纲》等。

流域治理专著类。流域的综合治理在历史上一直受到重视,留下的历史文献数量最大,其中治理黄河的专著是现存水利古籍的重点。如元代《河防通议》《至正河防记》,明代《问水集》《治水筌蹄》《河防一览》和清代《治河方略》等都流传较广,影响较大。此外元代《治河图略》,清代《河防疏略》《河防述言》《张公奏议》《河防志》《黄运河口古今图说》《南河成案》《回澜纪要》《安澜纪要》等与民国时《豫河志》也都很有价值。关于京杭运河的著作也是重点,由于是事关国计民生的大事,所以对其改建、扩建和维修用功最勤,积累的文献也最多。其中较著名的有明代《漕河图志》《通惠河志》《南河志》《北河纪》,清代《北河续纪》《山东运河备览》《山东全河备考》《居济一得》等。此外,太湖流域隋唐以来一直是作为国家政治中心的北方的粮食供给地,太湖水利历来受到重视。水利文献比较著名的有宋代《吴门水利书》《吴中水利书》,元代的《水利集》(又名《浙西水利议答录》),明代的《三吴水利录》《浙西水利书》《吴中水利全书》,清代的《太湖备考》和《浙西水利备考》等。海河流域是元、明、清三代都城所在地,又是旱灾、洪灾频发之地,水利问题尤其受到重视,水利文献相应也多。影响较大的有《畿辅安澜志》《畿辅河道水利丛书》《永定河志》《永定河续志》《畿辅水利四案》《漳水图经》《渠阳水利》等。海塘工程保卫海岸边土地不受海潮海浪的破坏,历来是东南沿海重要的水利工作。历史上记录海塘的文献很多,影响较大的有明代《海塘录》,清代《两浙海塘通志》《海塘新志》《海塘揽要》《续海塘新志》《江苏海塘新志》等。各地区河流水利专志,是研究地方河湖治理水利开发最具体的根据,水利最发达的地方才有这样的志书。例如,元代《长安志图·泾渠图志》和清代《泾渠志》《通济堰志》《莆田水利志》《李渠志》《重修桑园围总志》《重辑桑园围志》等。这部分是《水利史典》的重点内容。

水利文献汇编。亦可称水利文献库。清代汇编的《行水金鉴》分叙从远古传说到清康熙末黄河、长江、淮河、济水和运河的水利史实。此后又有《续行水金鉴》问世,汇编时间至嘉靖末,并加入永定河的内容。民国时又有《再续行水金鉴》,把时间延至清宣统末。

各类科技著作中的水利记载。早期的《周髀算经》《九章算术》《齐民要术》等,宋代著名科学家沈括的《梦溪笔谈》中,也有一些水利内容。后来的许多农书都设有水利专篇,例如,元代《王祯农书》中的“农桑通诀·灌溉篇”“农器图谱·田制门、灌溉门、利用门”,明代徐光启《农政全书》中的“水利”等。

志书类。修志是中华民族的优良传统,据估计有8000余种,是中华文化的宝库,历来是资政、存史、教化的重要依据。其中的水利内容,可以分为两部分。一是全国范围内的志书,如唐代《元和郡县志》,宋代《太平寰宇记》《元丰九域志》和元、明、清《一统志》等。其中多有山川、河渠、水利、航运、食货、城邑、古迹等各门类,有不少水利方面的记载,有的还很详细。二是地方志,绝大多数是省、府、州、县志,几乎把每个历史时期、每个角落的水利内容都写到了,是提供地方兴水利除水害的历史借鉴的难得依据。

类书类。古代类书,实为分类资料库。分类中通常都有河渠、水利以及水运等,这是水利文献的又一种。例如唐代《艺文类聚》,宋代《太平御览》《玉海》以及明清时《经世文编》等书中都包含不少水利方面的内容。最大的类书《古今图书集成》中的水利内容更多。

古代行政管理及法制文件。中国古代有大量对各行业管理和相关规定或法制文件,这些有的按朝代汇集成专书,有的散见在不同的古籍中,其中水利方面的内容为数不少。一是行业情况及管理的文献。例如,唐代《通典》、南宋《通志》、元代《文献通考》、明代《续文献通考》和清代《续通典》《皇朝通典》《续通志》《皇朝通志》《续文献通考》《皇朝文献通考》《续皇朝文献通考》,是水利史研究的必备文献。另外,《唐会要》《宋会要辑稿》《明会典》《清会典》和《清会典则例》等都有多少不等的水利内容。二是专门的水利管理文献。如唐《水部式》、宋《农田水利约束》,都是水利管理的水利法规。三是古代法制文献中的水利法制,例如明《工律·河防》、清《工部则例》等。

古代文集中的水利记述或论述。这类文献很散,内容很广,数量很大,也很难收集全。粗略可以划分成如下几类:一是先秦文献。比较突出的有《尚书·禹贡》,《尚书》是儒学的经典之一,《禹贡》是其中的一篇,它分述九州土质、贡赋、特产、泽薮、水道等,提供了许多河湖、水利的基础资料,是后世遵从的经典;《吕氏春秋》及其注中已有水文循环的概念;《春秋左传》涉及水旱灾害的记载较多,也有一些水利情况;《国语》中《周语》的一篇议论是一篇古代的治水方略。先秦的许多文献都涉及水利问题。二是各朝代的大型文集。这类文集收集的文章较多,内容较广,专门记述水利的比例不大,但绝对数量也不可忽略。三是个人文集。中国古代个人文集数量很多,其中许多务实的文人对水利作了一些具体的记载,其中许多价值很高。

除上述列举的各类文献以外,民国时期还有不少关于水利史方面的著作,记载了中国古代水利到近代水利转变的许多内容。较有影响的如,武同举《淮系年表》《江苏水利全书》,沈怡《黄河年表》,徐振声《历代治黄史》,李仪祉、李书田等《中国水利问题》等,地方水利史论著,如1934年刊《新疆之水利》,1936年刊《宁夏省水利专刊》《都江堰水利述要》等,《史典》亦尽量收录。

三、《中国水利史典》的编纂出版及分卷目次

《史典》由当时的水利部部长陈雷任编委会主任,文化部副部长周和平等任编委会副主任,30位有关专家学者组成编委会指导工作。另外成立《史典》专家委员会,郑连第教授任主任,由近30名专家组成,主要负责各卷规划与古籍选定,指导各卷整理工作。全书点校整理后重排,采用16开本直排双栏繁体字精装印制。

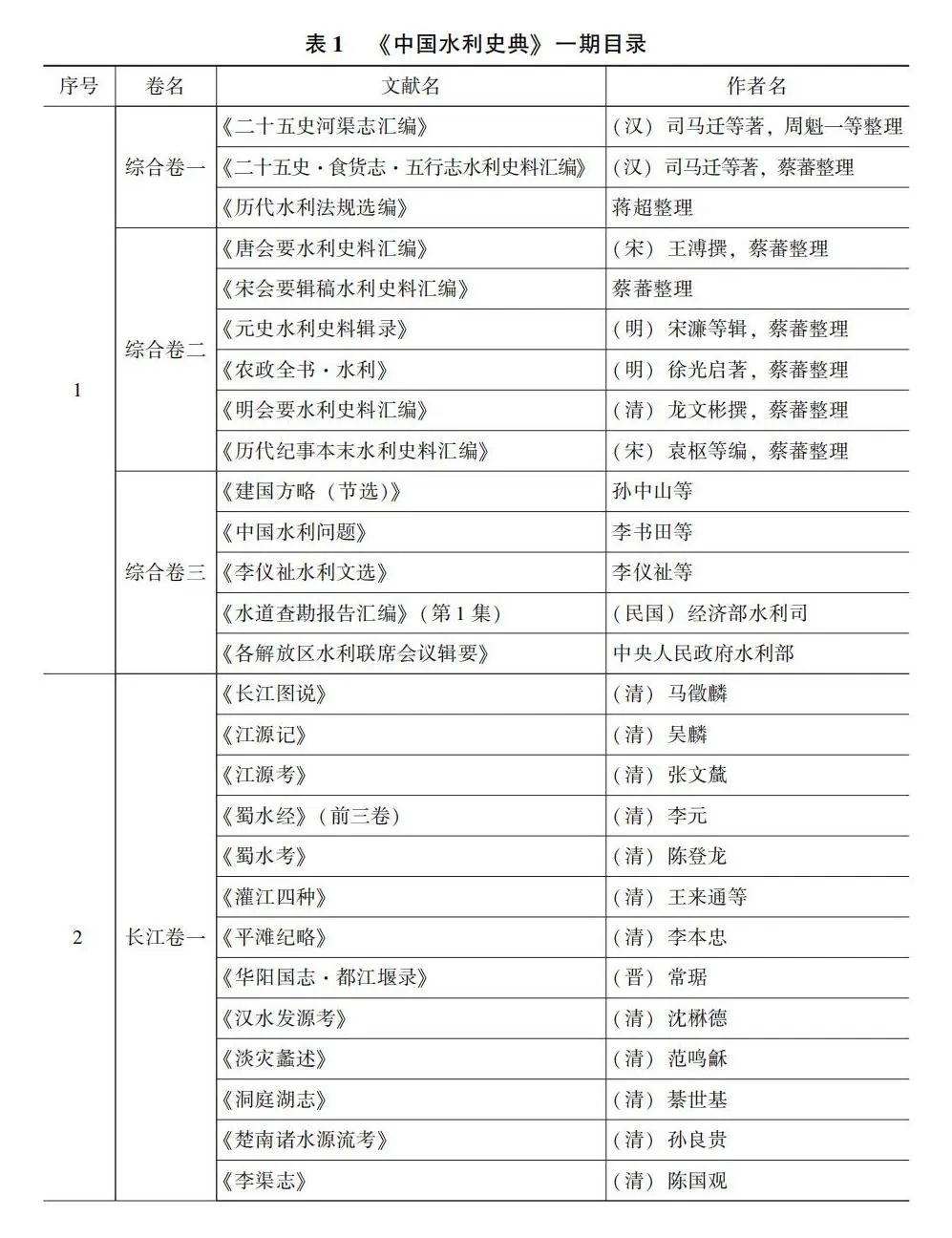

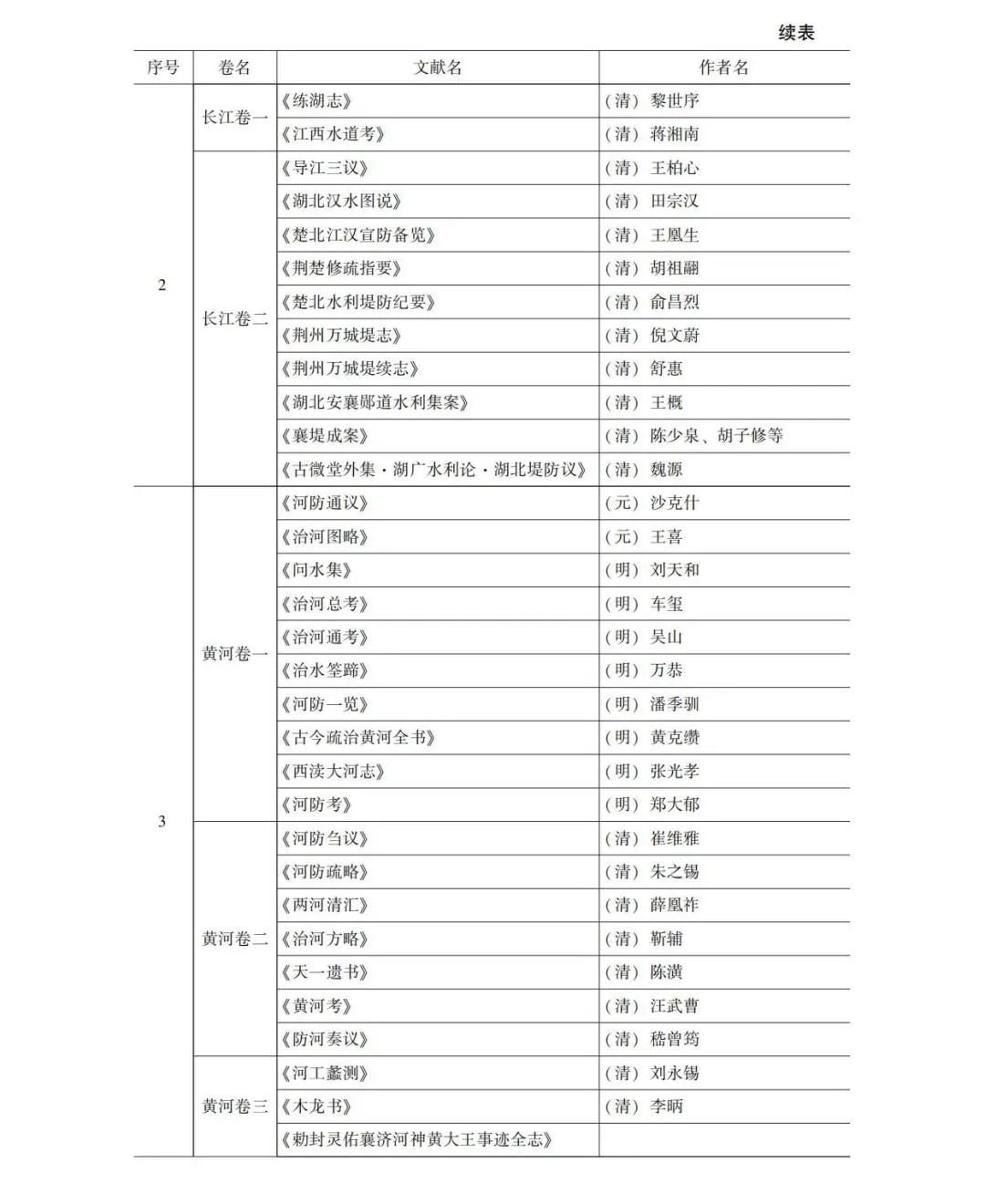

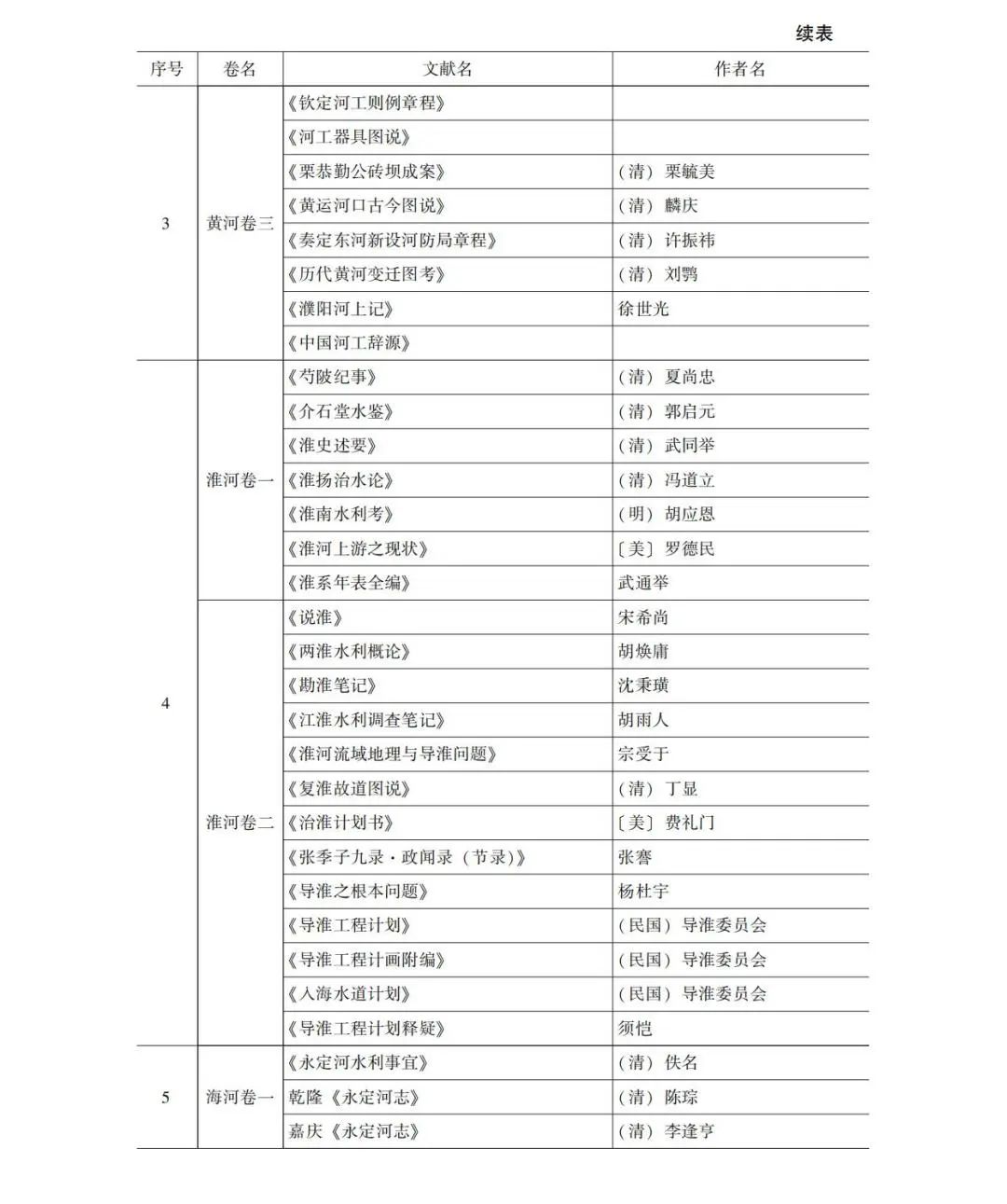

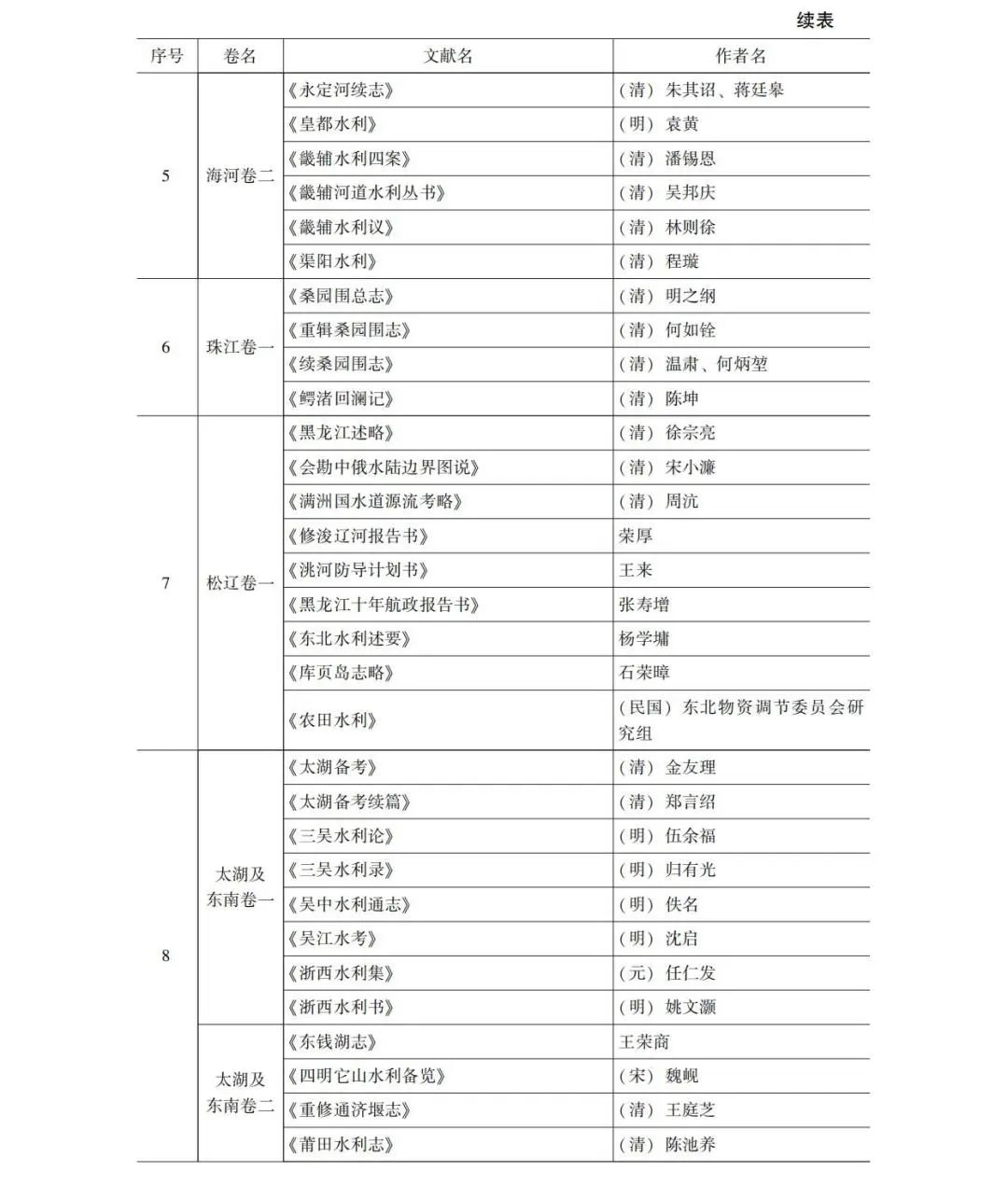

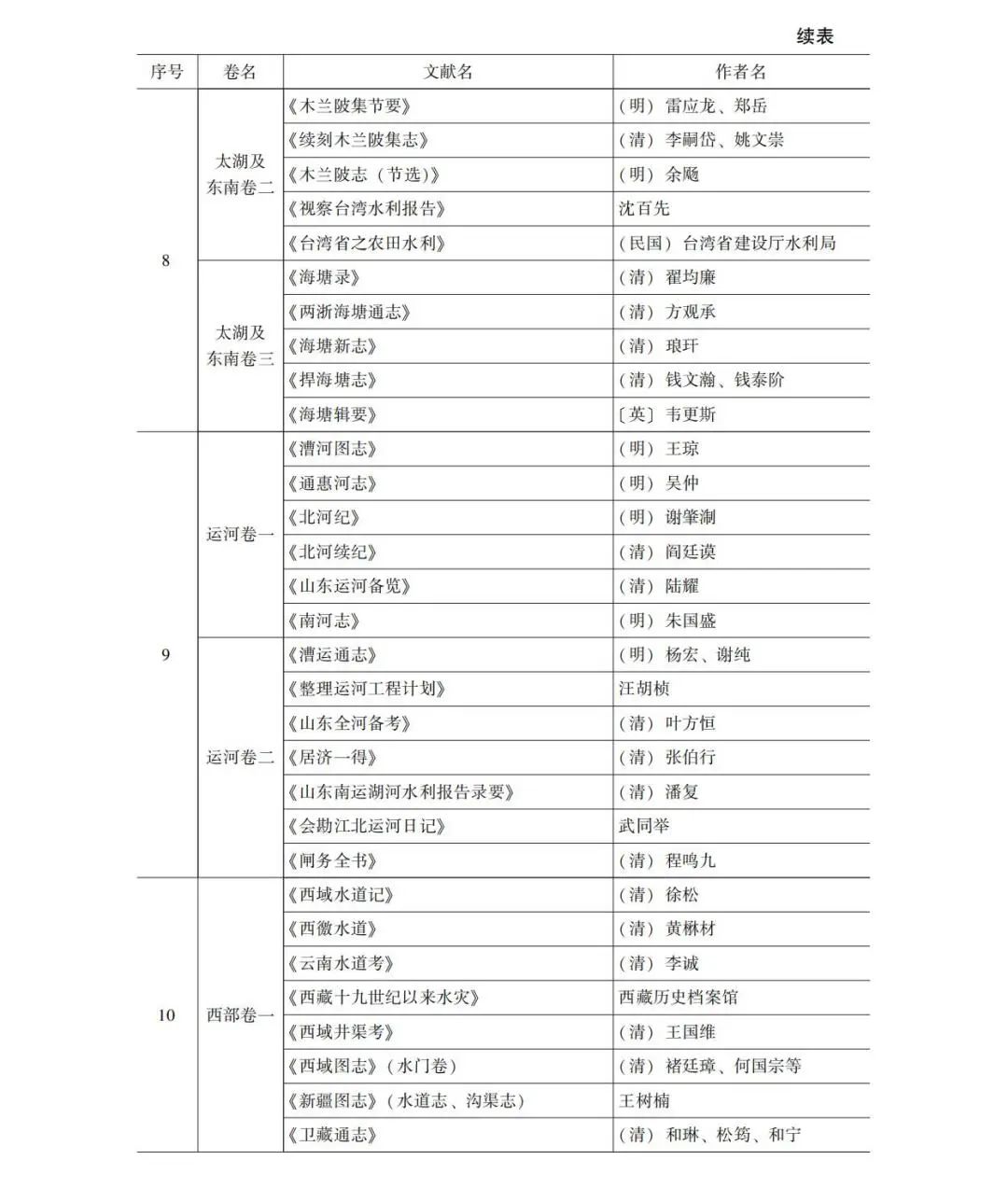

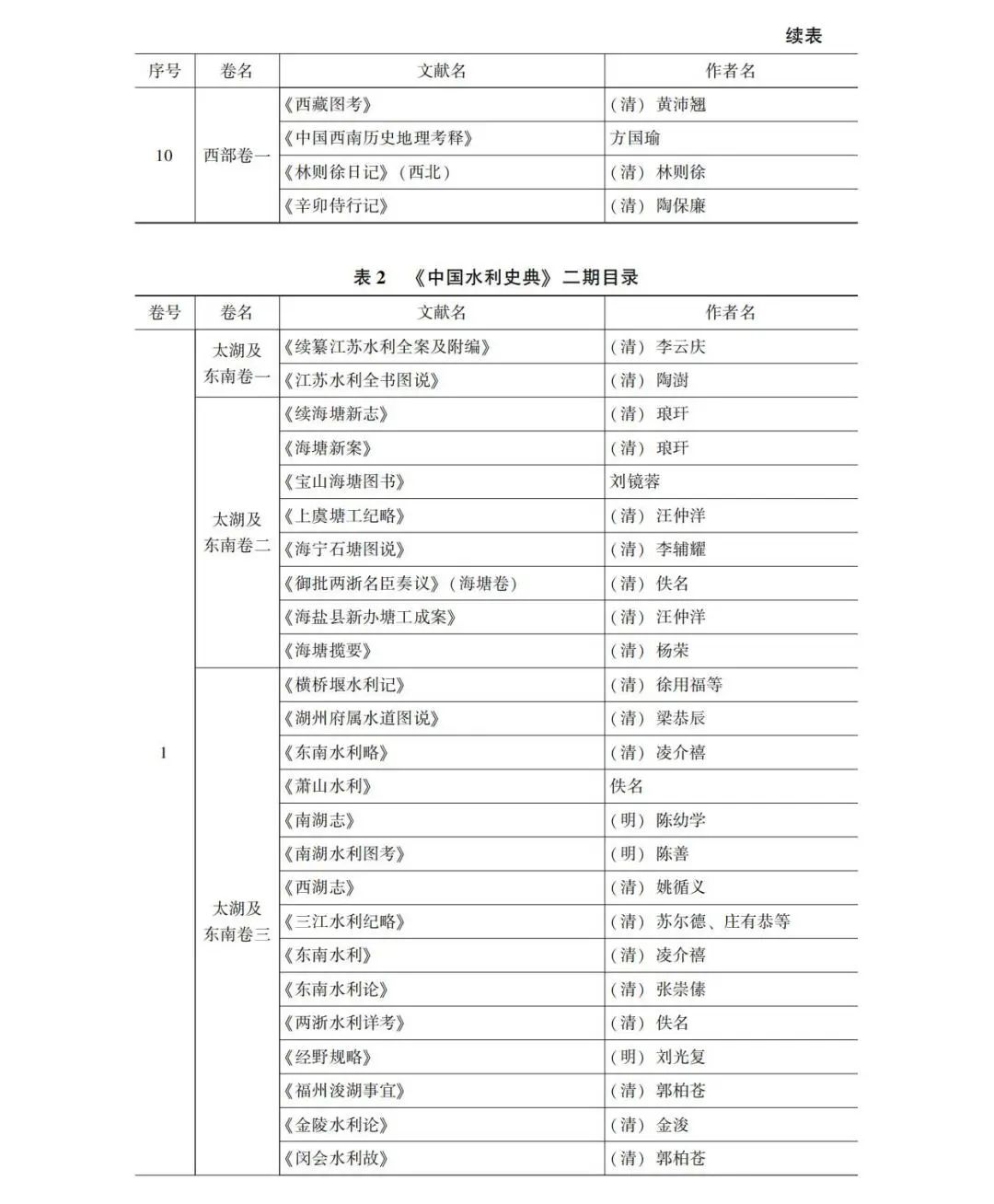

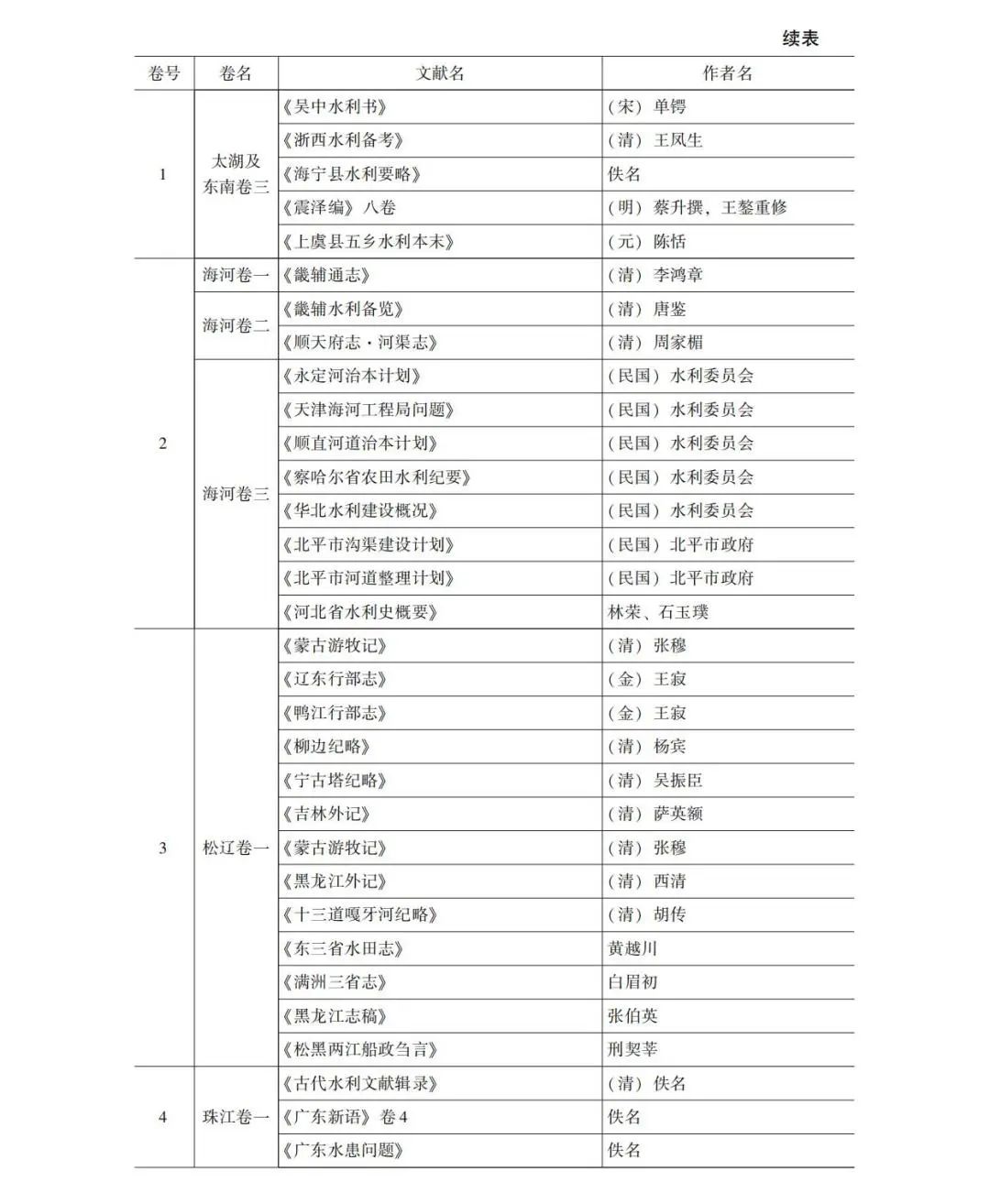

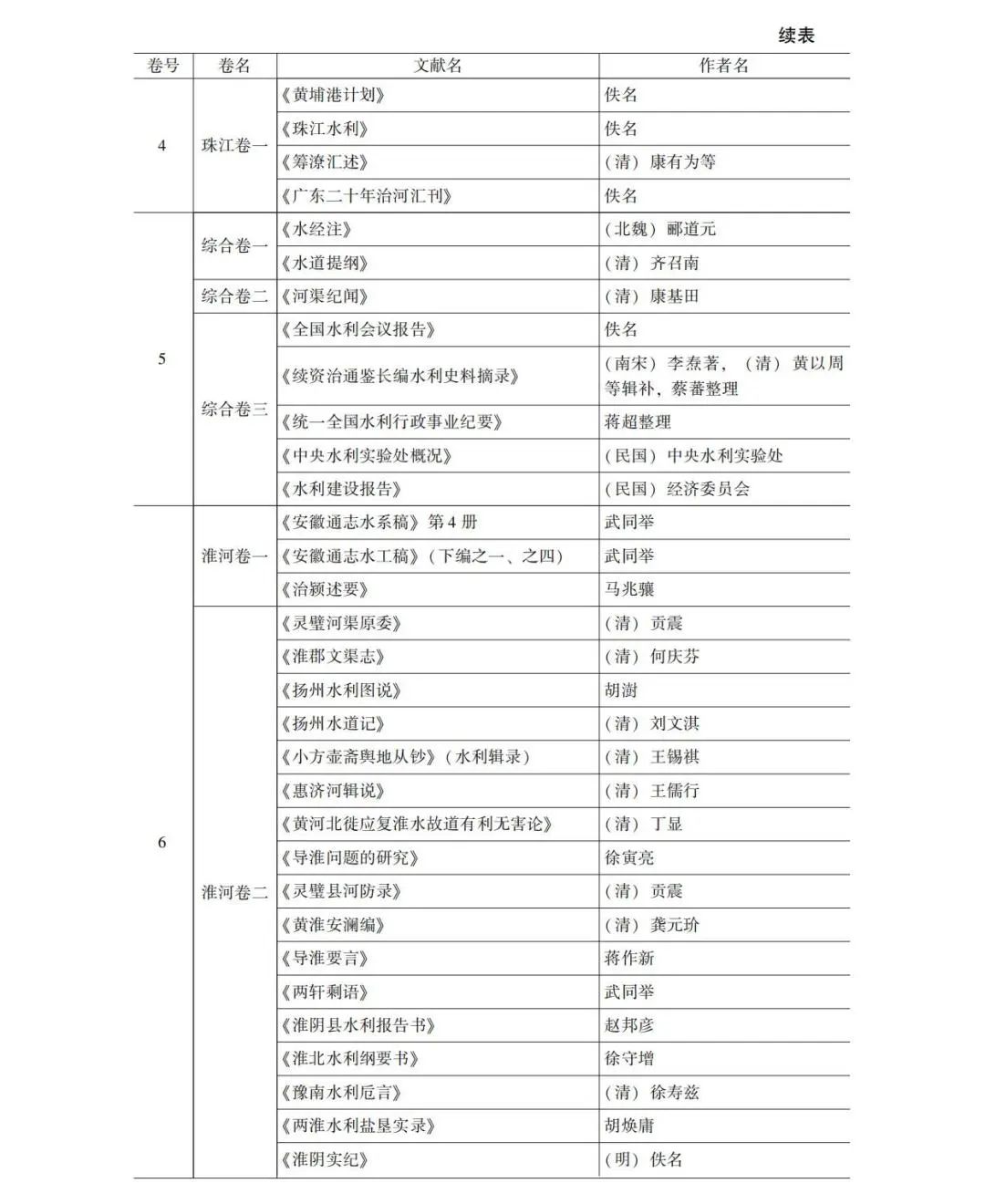

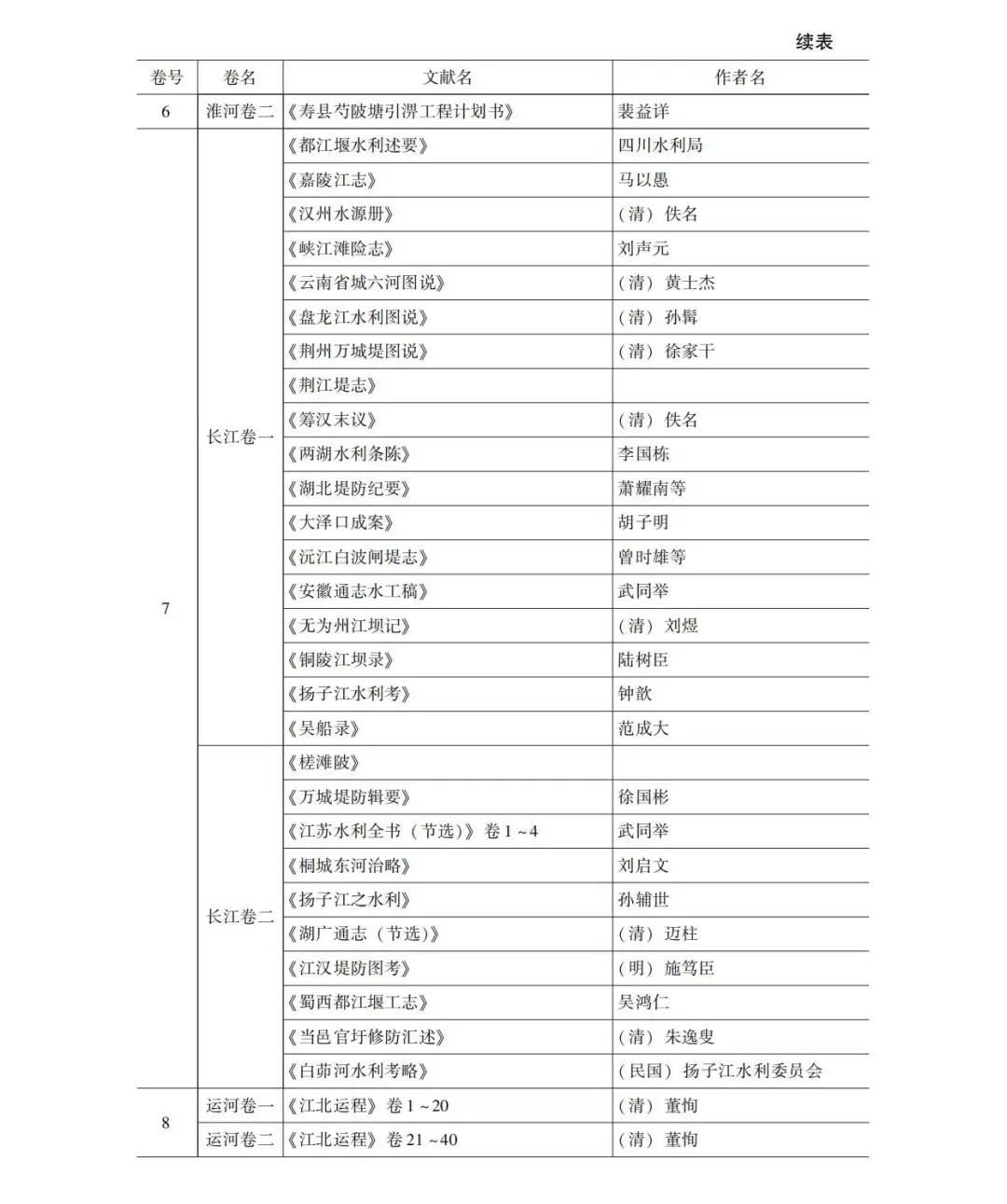

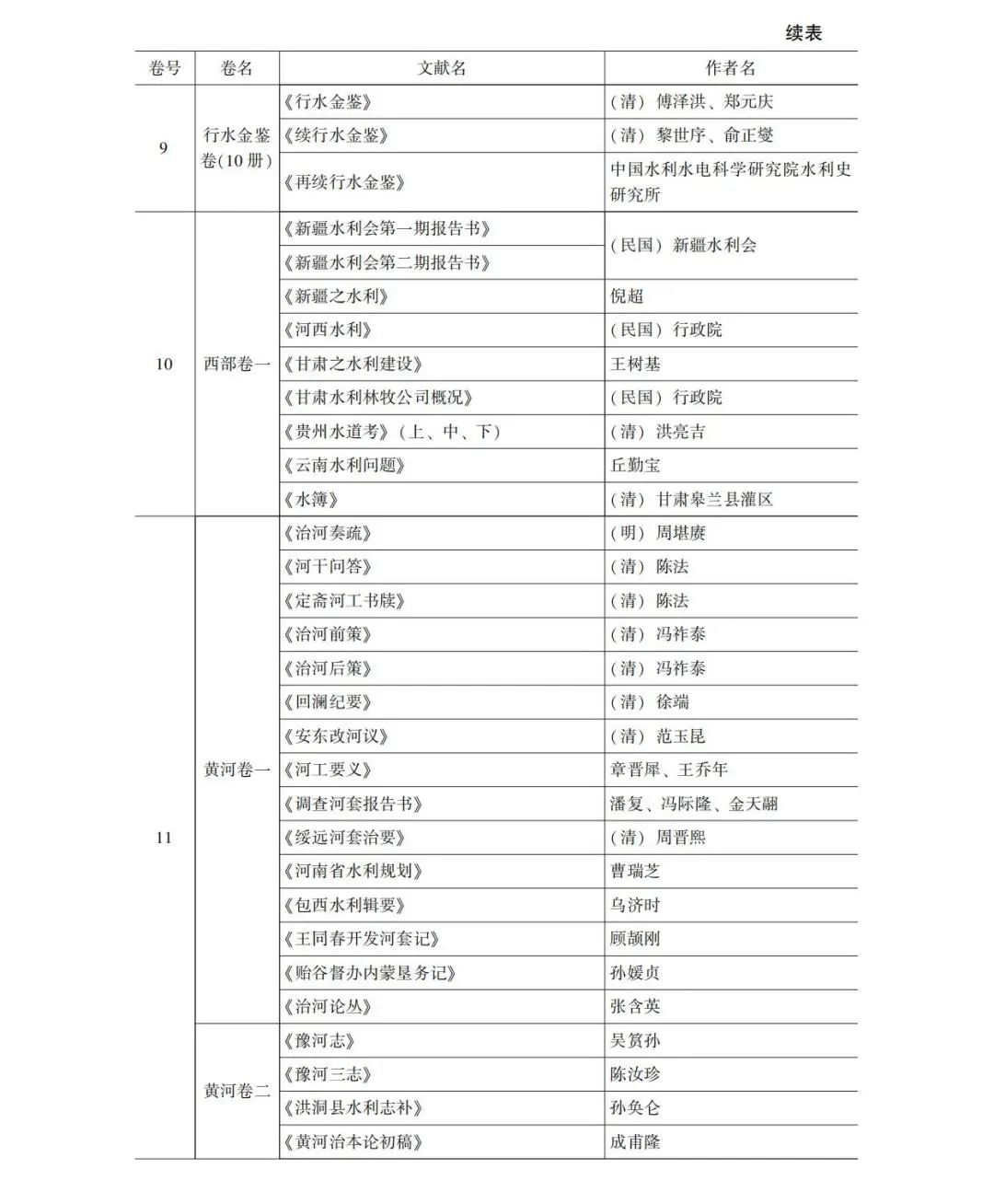

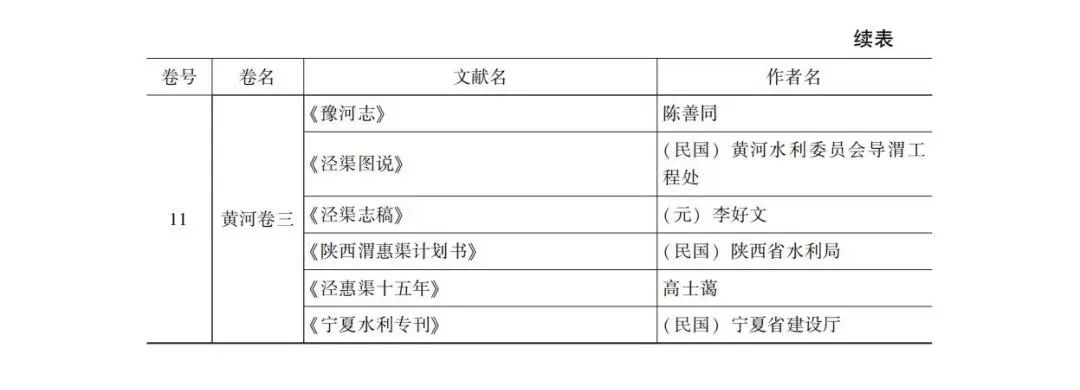

全书分为两期整理出版。第一期分为十卷:以七大流域黄河卷(3册)、长江卷(2册)、淮河卷(2册)、珠江卷(1册)、海河卷(2册)、太湖及东南卷(3册)、松辽卷(1册),此外设综合卷(3册)、运河卷(2册)、西部卷(1册),共计20册,约2000万字,已经于2015年出版发行。第二期分为十一卷:前十卷与一期大体相同,海河卷增加为3册。另外增加有古代水利文献全集之称的《行水金鉴卷》,含《行水金鉴》、《续行水金鉴》和《再续行水金鉴》共10册约1000万字。一、二期总计51册,5000万字。具体目录见表1、表2。

作者简介

作者简介

蔡蕃,研究员级高级工程师,中国水利史研究会常务理事,《中国水利史典》专家委员会副主任,北京大运河研究会副会长。曾任中国华能工程咨询公司董事长兼总经理,中国华能集团公司水电开发部顾问。致力于研究中国大运河科学技术史,北京大运河与城市水利史。出版专著有《北京古运河与城市供水研究》《京杭大运河水利工程》《科学家郭守敬》等。

本期推荐:蒋 超 本期主编:张卫东

图文编辑:陈方舟

中华朱氏网

2023年5月6日