朱之蕃(1575年-1624年) ,字元升,一作元介,号兰隅、定觉主人,祖籍金陵,明代大臣、书画家。朱之蕃先祖世居山东茌平,后附籍南京锦衣卫。其父朱衣,官至知府。朱之藩自幼工书善画,能诗能文,万历二十三年(1595)会试,传胪第一(状元),授翰林院修撰,历官谕德、庶子、少詹事,进为礼部侍郎,改吏部。万历三十三年(1605)奉命出使朝鲜,与其国才士互相辩难,赋诗赠答,应对如流,且语言得体,不辱使命。以老母去世服丧,不复出仕,朝廷屡召,皆辞。天启四年(1624)辞世,享年69岁。临死前言:"人生聚则成形,散则成气,一来一去而已"。卒赠礼部尚书。南京至今仍有朱状元巷。工书法,善画山水花卉,传世作品有《君子林图卷》、《奉使朝鲜稿》等传世

朱之蕃为朝鲜王朝迎恩门题写的"迎恩门"匾额现存于韩国国立中央博物馆。

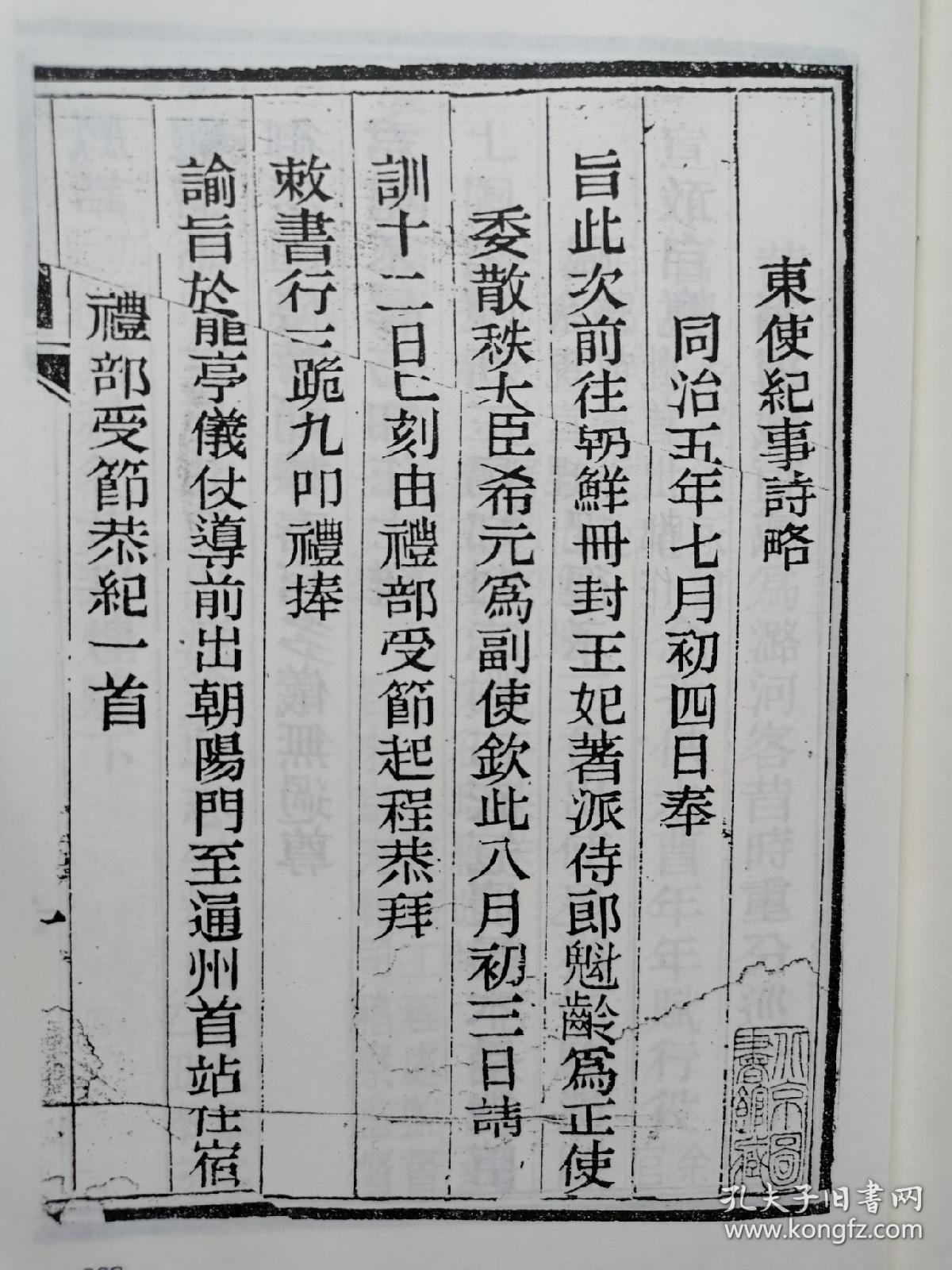

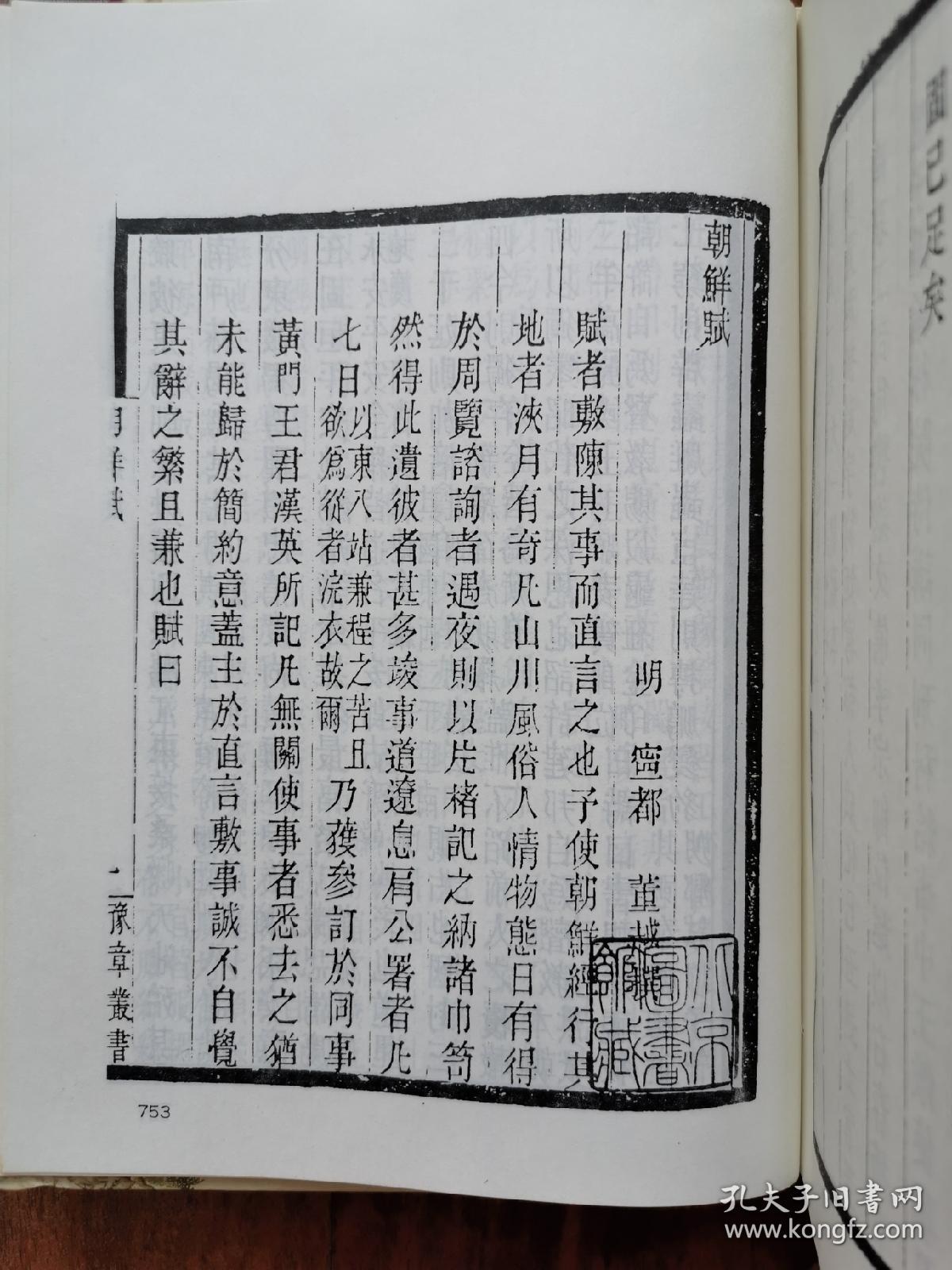

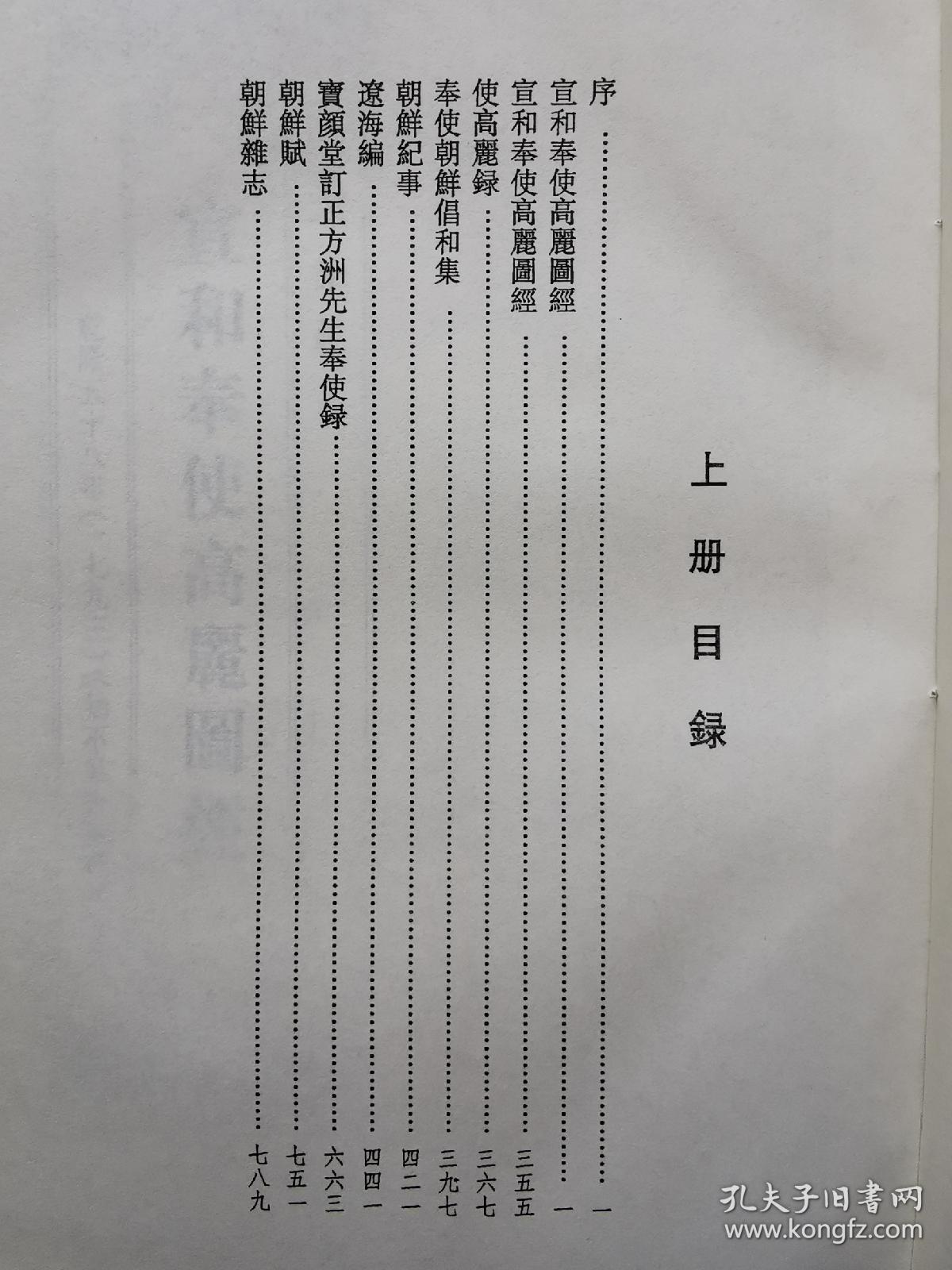

《奉使朝鲜稿》是朱之蕃于明万历三十四年(1606)出使朝鲜的使行纪录,它以诗歌兼杂著的形式,记录了此次出使的行进路线、见闻感悟、颁诏宴饮、交游唱和等诸多内容,再现了中朝两国之间、两国文人之间交往的历史面貌。《奉使朝鲜稿》不仅是朱之蕃个人创作的结晶,也是使行文学的重要作品,全书实现了纪事性与纪实性的有机结合,诗文兼备,内容真实。作为使行文学作品的一部,它以诗文为媒介,记录了出使沿途往返的见闻感受。诗文不仅能反映作者的思想,也是记录历史的重要载体,具有重要的史料价值。作者抒发生平感悟的作品、与他人交游唱和的作品,能够很好地反映出他的个人信息和思想意志。作者以明朝使臣的视角,对明中后期北京至辽东地区、朝鲜王朝宣祖时期的自然地理、人文社会等状况的记述,无论是在描述的深度与广度上,都给我们提供了许多珍贵的参考资料。

一、提供了朱之蕃生年的佐证资料

有关朱之蕃的确切生卒年份,《明史》、《明实录》等史料并无明确记载,在其他提及朱之蕃生平的文献资料中,对其生卒年份的记载,几乎无统一定论。朱之蕃一生著述颇丰,但仅就个人文集来说,只有《奉使朝鲜稿》收录的诗文比较集中,其他著作有的仅藏于日本内阁文库,不易得见。《奉使朝鲜稿》中收录的作品,为确定朱之蕃的生年提供了确凿的证据。

如《三月朔日,初度述怀》:

忆昔庚辰年廿三,三月一日黔江干。奉亲将放洞庭棹,江干仙叟留盘桓。逆料盛衰中毫忽,慷慨情能多波澜。就养田园十三载,始应里选来燕山。次年是日策归骑,春阴千里愁间关。重游挟策见丹陛,姓名幸尔收春官。不觉齿长三十八,步趋玉署荷忧闲。编摹雠校书生技,十二流光走弹丸。忽承帝命谕东国,关门一出海天宽。旌旗夹路军容壮,车马悠悠疆囷安。北堂邸舍忘游子,梦萦彩舞欢慈颜。揽镜朝来须鬓改,远道风尘非所叹。所叹岁月疾如驶,往不可谏良多端。四十九年无是处,但觉今是还江南。新除不为耀闾里,久客携家行路难。生死老幼各有适,溪山花竹静相看。城隅官舍足高卧,闲阶正好种宜男。仙叟各言犹在耳,狎鸥何必更鹓班。

这首诗写出了朱之蕃这四十九年的重大事件和心路历程。仅此一首靠性。“庚辰年廿三”,指万历庚辰年(1580),他23岁;“就养田园十三载”,即13年后,他36岁;“次年”是37岁;“不觉齿长三十八,步趋玉署荷忧闲。编摹雠校书生技,十二流光走弹丸。”在38岁这年,即万历乙未年(1595),状元及第,授翰林院修撰,开始了长达12年的仕途生活,此点与《明实录》记录的“万历乙未进士,对策第一,授翰林院修撰。”相吻合。“四十九年无是处”,出使这年是万历三十四年(1606),他49岁。从以上信息,可确定朱之蕃出生于嘉靖三十七年(1558)。还有一首诗,《赠赵察访公直与于同戊午生乙未首举》,小标题上直接给出了朱之蕃的生年信息,“戊午生”即嘉靖戊午年(1558)出生,“乙未首举”即万历乙未年(1595)状元及第。

《奉使朝鲜稿》写作于朱之蕃四十九岁这一年,此书仅能提供他四十九岁之前的信息,关于卒年的信息,侯荣川的论文《明朝朱之蕃、朱孟震、潘之恒生卒年考》已经给出了答案,同样以考察朱之蕃的个人书法作品为主,又参考顾启元为朱之蕃写的墓志铭,考证出朱之蕃卒于天启四年(1624)。因此,朱之蕃确切的生卒年是生于嘉靖三十七年(1558),卒于天启四年(1624)。

二、补充了朱之蕃的交游资料

补充了朱之蕃的交游资料,这点就很显而易见了,这段长达五个月的出使行程,路途遥远且艰辛,除了沿途不同路段的风景、名胜能缓解疲惫,路途中遇到了不同的人,在与他们的交流中,获知不同的信息,也能很好地转移注意力。《奉使朝鲜稿》中记录了朱之蕃与不同人的交游,这些诗文补充了他的交游资料。若是考察朱之蕃的交游类型和人物,这段时期的交游资料是不可或缺的。

朱之蕃在国内的交游对象大多是同乡的金陵文人,他们生活在同一地域,交游活动丰富多样,有结社、雅集、读书品戏、园林宴游等,充满了文人高雅的情调,因而诗作中描绘的大多都是江南水乡的安逸与舒适。而此次出使,经过辽东地区直至到达异国,看到的景象与江南水乡的完全不同,有山海关、长城、龙凰台等多与边防维护相关的建筑,面对一路陌生的景色,只能与当地遇到的人进行交流来了解情况。这些人物大致有两类:一类是在明朝境内北京至鸭绿江路段,接触到的总督、巡抚、参知政事等各类官员;一类是在朝鲜境内的远接使、馆伴使等各类文人。

在接触到的人物中,很多都是赫赫有名的人士,比如蹇达(1542—1608),字汝上,更字汝循,号理庵,巴县人,累官至兵部尚书。他曾参与长城的修建,指挥万历三大征,统帅壬辰抗倭战役,两任蓟辽总督。归国途中,朱之蕃与蹇达夜饮城南楼、同游北极台。有诗作《蹇理庵制台夜饮城南楼》两首,《蹇理翁招游北极台》两首。其中有诗句“保厘南国重,锁編北门专。缓带操多算,长缨系左贤”、“雄关供骋望,剧饮待征歌”、“重临纾豹畧,千里振雄风。谈笑胡沙净,声歌郢调工。”描写了保卫国家安全的边关景象,赞扬了蹇达镇守边疆的功绩。蹇达常年驻守在边疆,维护着边塞的安全,重整了辽东的军事力量。朱之蕃与蹇达的接触,使他亲身感受到蹇达的忠贞爱国与铮铮铁骨。

此外,朱之蕃还同周益我交游,作诗《周益我抬饮永平凭虚阁》《自孤竹城周益我年兄泛舟归》《双寿图为周益我赋》;同张云洲交游,作诗《投谢云洲张方伯留饮》《张云洲方伯、杨诚斋总戎同游千山祖越寺》《张云洲邀饮韩园主人逊斋任宽奠参戎》《留别张杨两公》;同谢存仁交游,作诗《谢太涵计部、郝星湖参知,两公郊燕》《谢太涵年兄,郝星湖参知,雨中同游北镇庙》。朱之蕃同这些明朝边塞官员谈论军事防卫和边防建设,了解到他们的戍边生活。

在朝鲜境内接触的人物更多,远接使、馆伴使、从事官、司译官等多种层次的人物,他们雅游赏景、宴饮酬唱、以文会友,留下了许多唱和之作,在这一倡一和中逐渐建立起友谊。朱之蕃同这些人的交游,欣赏他国的高山流水,开阔了眼界,谈论文学并且互赠书籍,满足了他对异国文学的好奇心。与柳根、许筠、柳永庆等人的交游,为其日后的隐居埋下了伏笔。朱之蕃把对这些朋友的知遇之情都化作诗句,以纪念这段历程的交游。这些作品可以考察朱之蕃的生活经历和思想性格。这段特殊的旅行,将成为他这一生阅历的重要事件。

三、丰富了明朝自然地理及社会状况的研究资料

三、丰富了明朝自然地理及社会状况的研究资料

《奉使朝鲜稿》中记录了明朝北京至辽东地区沿途的道路、交通、驿站、民风等情况,涉及现在的北京、唐山、秦皇岛、辽宁等地区,这些地区一直在推动旅游、文化建设,因而《奉使朝鲜稿》收录的诗文,可作为研宄这些地区自然地理、人文社会状况的重要参考资料,是必不可缺的文化要素内容。

(一)对沿途自然地理情况的考察

首先,《奉使朝鲜稿》中有很多标记阴、晴、雨、雪等明显气候指向词汇的诗篇,为我们研究此时段北京至辽东地区的天气变化提供了一定的资料。朱之蕃一行于丙午仲春二月十六日出发,此时正值仲春,气温应该呈现转暖的趋势,但《奉使朝鲜稿》的诗文显示,这段时间北京至辽东地区天气复杂多变,多大风天气且气温较低,雨水充沛还伴有降雪。如“林梢欲变犹含冻,宿草初抽更带霜。”(《十九日蓟州道口遇雨》)、 “春云来往覆遥岑,风力狂颠欲变阴。”(《廿一日丰润道中大风》)、“阴晴春不定,寒气重侵晨。”(《廿三日雨发七家岭》)、“青山一夜雨,白雪五更风。雪片时疏密,山容换淡浓。寒眶分半晌,威力减三冬。”(《大雪晚晴》)。即使到了暮春,气温仍然很低,积雪未消,如“冰消雪霁野光新,历遍嵚崎入暮春。”(《盘道岭遇朝鲜修贡使》)、“霜华满地晓生寒,九十春光十日残。”(《十九日晓霜》)、“露坠秣花闲锈榻,云连远岫掩重门”(《廿四日晓月》)。朱之蕃前三十多年都是在江南度过的,感受到的春天是万物复苏、花红柳绿的气象,但此次出使经过的地区纬度较高,气温升高缓慢,植物发芽、开花的过程也会比江南地区延迟很多。辽东地区在暮春时节仍是一片霜雪,而同样是在暮春,江南地区大多已是“梨花结成实,燕卵化为雏”这般生机勃勃的景象。《奉使朝鲜稿》中的标明日期且带有明显气候表征的诗文,是研宄明代中后期北京、辽东地区气候情况的宝贵素材。

其次,《奉使朝鲜稿》中纪录了北京至辽东沿途的驿站、道路、河流、山川、建筑等信息,这些描述自然地理特征的诗文,内容虽不如正规的地理文献记录的详细,但也会记录一些这类书籍忽略的地方,具有一定的史料价值。这些描述驿站、道路、河流、山川、建筑的诗作,经常被一些地理文献、诗文集引用。比如蒋一葵的《长安客话》,在卷五畿辅杂记、卷七关镇杂记,共引用了《奉使朝鲜稿》中的七首诗歌,与作者的文章进行诗文互证,来说明一个地方地理的具体情况。比如关于丰润县的描述,《长安客话》原文载:“丰润本玉田县之济务也,其升为县自金始。境内有陈宫山最秀。朱之蕃诗:归村市孤城近,桥构沙堤野水深。入望陈宫横秀黛,依稀仙掌指登临。”此段先文后诗,文章开门见山,点出重点要说明的对象,再引用朱之蕃的诗作,佐证陈宫山如何秀丽。文章的平铺直叙加之诗歌的华丽润色,这便是《长安客话》的艺术性所在,更清晰地还原了某地地理的真实面貌。此书引用的其他六首诗分别是《二十日雨后住玉田》《七家岭》《廿四日经永平府飞将军营》《秦皇岛》《山海亭晚归》《廿八日出山海关》。上述几首诗,再加上《廿六日李台岩招饮观海亭》《姜女石》这两首,这些诗常被当做描述秦皇岛、山海关的“纪行纪胜”作品,选录在各种诗文集中。如《山海关历代诗选注》中选录了《山海亭晚归》《廿六日李台岩招饮观海亭》《姜女石》三首诗,《中国历代长城诗录》中选录了《秦皇岛》《姜女石》两首诗。这从侧面证明了朱之蕃的诗作被高度认可,《奉使朝鲜稿》的史料价值得到很大的体现。

(二)对沿途社会状况的记录

首先,《奉使朝鲜稿》中的内容能够折射明中后期百姓生活的状态,为我们了解十七世纪初期北京周边人民的生活状况提供了参考资料。明中后期土地兼并现象严重,土地所有制结构发生重大变化。土地占有高度集中,土地私有化程度加深,豪强权贵通过各种手段抢夺百姓土地,将土地占为己有。底层的小自耕农由于沉重的赋税徭役或天灾人祸导致生活难以为继,不得不变卖土地。从而,大地主、大官僚和权贵手里集中了众多的良田,小自耕农手里的土地不仅越来越少,还肩负着沉重的赋税徭役和被抢夺兼并的双重负担,最终被迫走向破产。这样的局面导致过半的百姓流离失所,产生了数量众多的流民,他们过着颠沛流离、饥寒交迫的生活;另一部分丢失土地的百姓,只能沦为豪强的私属劳动力。朱之蕃路过三河,看到这一现象,用生动的笔触记录了距离皇城根仅百余里地的百姓的生活现状,揭露了赋役改革的弊端。《三河吟》:

一城如斗基半圮,霪霖肆虐岁患水。半社流移半社存,轮蹄供亿纷无巳。耕农强半籍豪贵,朱门何计收逋税。权结属虏称贡珍,夜半索金良麋费。可哀金尽虏与完,冒暑冲寒迎上官。邑人不知生人乐,翻羨死徙无诸艰。竭来问俗逢良令,一言一泪犹难罄。招挟徒尔疑畏深,谁弃身家投陷穽。闲窗夜雨迥添愁,都诛慷慨野长谋。方州两距百里内,何堪小邑同征求。劳民劝相邑可,兴革有会母烦忧。

“野店七家市,荒城百叠山。”,也是对土地荒芜,人烟稀少的真实记录。朱之蕃对地方利弊的关注,也体现了他对家国关怀的高度责任感。其次,《奉使朝鲜稿》中记录了沿途河流治理、道路维护的内容,这部分内容能够补充明代地方志等资料的不足。

《辽东新修路河记》:万历丙午春仲,蕃承使命领恩诏于朝鲜,道出山海关,历辽阳始得渡鸭绿而竣事焉。关以外径与虏接,墩台守望,虽鳞次栉比而柳栅沙沟,冲突窃发,每为行旅患,然原野平旷可驰而为趋避也。

朱之蕃在去程途中,出山海关、过辽阳,看到辽东河道修护的现象,咨询当地官员,写下了此篇记文。在文章中写出这条河的修建过程、修建的重要性、修路的分工配合、修路的管理者名单等,还写出他对修路的评论,即他认为“今兹一举而三利兼收”。笔者查阅诸多地方志,未发现有关辽东修河的记录,这篇文章可以作为历史资料补充地方志的缺漏。

此外,文章中还提到了很多官吏的姓名,同知王邦才、通判孙如汕、张承祚、副将吴希汉、参将赵绅、游击佟鹤年、崔吉、张昌胤、伊天爵、涂宽、李继武、唐伯美、赵之牧等人,较为详细的记录则是“抚院赵公,名楫,京师人。总戎宁远伯李公,名成梁,铁岭人。部道谢公,名存仁,祁门人。郝公,名大猷,邯郸人。杨公,名位,汝宁人。张公,名中鸿,滕县人。马公,名拯,武定人。”

朱之蕃记录下人物的姓名和籍贯,方便我们得知他们的基本信息。上述人物有的会在史书上留名,但也缺少此次修河事件的记录,有的人则无任何相关记录。因此《奉使朝鲜稿》中的记录,为我们考察明代历史人物提供了宝贵的资料,可以补充人物传记的事迹介绍。

四、丰富了朝鲜自然地理及民风民俗的研究资料

《奉使朝鲜稿》属于使行纪录性质的作品,是作者亲历某地并进行观察和询问的写作成果,具有纪事性和纪实性。作者以一个外来人的视角将看到的既新奇又陌生的事物,通过语言文字的组合,将当地人习以为常且容易忽略的地方,最终用诗文的方式呈现给大家。《奉使朝鲜稿》较为详细地记载了朱之蕃在朝鲜的认识和感受,反映了他眼中的朝鲜形象。(一)对沿途自然地理情况的考察

《奉使朝鲜稿》记录了在朝鲜行驶的路线、经过的驿馆郡县,在途经的地方都留下纪事诗,对我们考察朝鲜的交通、行政区划情况具有重要的参考价值。如从白云馆至定州新安馆时,需要经过堂于岭,此路段地形崎岖,“森森危石径中分,想见当年斧凿勤。”从大同馆到达生阳馆,生阳馆则在曲径通幽的青山深处,“曲径通幽通小馆,夏初轻暖似春阳。”

在黄州镇的齐安馆留宿,此地山势低平,“镇同蕲水重,山较楚江平。”

《奉使朝鲜稿》也记录了某些地方的地理沿革变迁等信息,也为地理学家研宄地名、地理的变迀提供了依据。一些建筑物的地理位置并不是一成不变的,朱之蕃经朝鲜文人的介绍,听闻此地的变迁信息,在此地吟诗时就记录下来这些变化。如《坡平馆旧有东坡馆,今改建于梧木馆,以存其旧,马山地名坡平,故易今韵》,用小字标记;再如汉城的蚕头峰,一面在城内,一面在城外,朱之蕃一行在城外的一面游赏,他认为此峰在汉城内外都有,为了区别开内外的蚕头峰,就给城外的山坡命名为“苍玉岩”,还写一纪事诗《苍玉岩汉城内外有两蚕头峰,予获游城外者题其岩下,因成口4绝》,在诗题中记录了此山坡名称的由来。朱之蕃在诗题中还会把一个地方的周边建筑标注出来,如《良策馆左右有龙青山马山》、《晦曰早登百祥楼下瞰清川江,在安州城西北面》,作者描绘的主体对象是良策馆和百祥楼,用小标题的形式标注出地理位置和周边建筑,更好地显示了此地的原貌。

(二)对沿途“采风”成果的记录

《奉使朝鲜稿》中有关朝鲜人民农业生产、居住、着装、物产等的记录,为我们了解十七世纪初期朝鲜的社会状况提供了可靠的资料。在朝鲜不仅民居依水而建,而且有水的地方多楼台,有“山楼百仞耸奇观,碧水粼粼入渺漫”的浮碧楼,有“池上楼台照绿波,海风吹送月明多”的风月楼,还有“山城高处矗层楼,海甸风光万里收”的挹灏楼等,楼台的倒影显现在水面上,建筑的刚硬配合江水的柔软,也呈现出另外一番景致。《奉使朝鲜稿》也纪录了朝鲜的城市面貌,朝鲜的老城和新城的风貌有很大差别,“古城隅,草离离。重门圯尽存荒蹊,行者心恻居人稀。”

林畔馆距离铁山、东林两古城较近,老城区里人烟稀少,呈现一片荒凉。“亭结山椒景坐收,城闉民物见嬉游。”皆春亭在汉城区域,坐在亭上将周围的美景尽收眼底,民物丰盛,人们生活富足。《奉使朝鲜稿》对朝鲜在礼仪接待、邦交之礼等情形的描写,说明朝鲜传承了中华礼仪之范式,良好的文化氛围孕育了朝鲜人民尊孔崇儒、尊礼重礼的品质。

《奉使朝鲜稿》中有关朝鲜山水风景、名胜古迹的记载,为我们了解游览胜地提供了珍贵的参考资料。朝鲜文臣带领朱之蕃所到之地,皆为风景宜人的游览胜地,如大同江、浮碧楼、洞仙岭、翠屏山、葱秀山、汉江、狎鸥亭等地,这些地点或是有如画的自然景致,或是依山傍水的亭台楼阁,都吸引了朱之蕃的驻足观赏,他对山、水、楼、台尽情描摹和赞美,留下的写景咏物诗成为各地风景名胜的代言,再现了各地景色的特点。这些地方直至现代也是大热的旅游景点,朱之蕃的诗作对于旅游景点的重建和开发具有重要的引导意义。

(中华朱氏网整理)

——THE END ——

(有事找站长,中华朱氏网,长按扫码)

中华朱氏年货大集征集中!

凡是朱氏宗亲生产或加工的产品,都可以在这里展示!中华朱氏年货大集开通了,请您报名!您需要什么产品请告诉商品中心。

以下是宗亲提供的产品,您如需要,请和他们联系:商品部主任:朱华情,15966698950!

成立大会专用酒,53度,酱香茅台系列。金世佳和商贸有限公司总经理朱华情,19819884266

朱家有喜事,就用囍酒,53度,酱香茅台系列和浓香型系列,贵州茅台发货。金世佳和商贸有限公司总经理朱华情,19819884266。