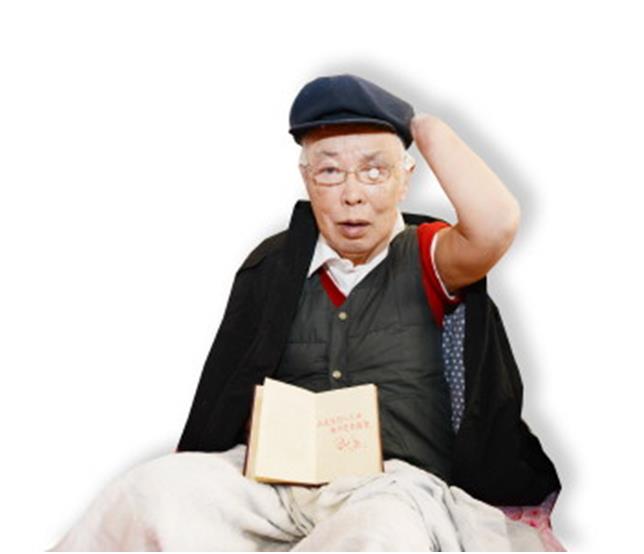

张家泉小学,上世纪五十年代朱彦夫办夜校的地方,它是朱彦夫的希望,也是张家泉村的希望。这是朱彦夫给孩子们讲村史。

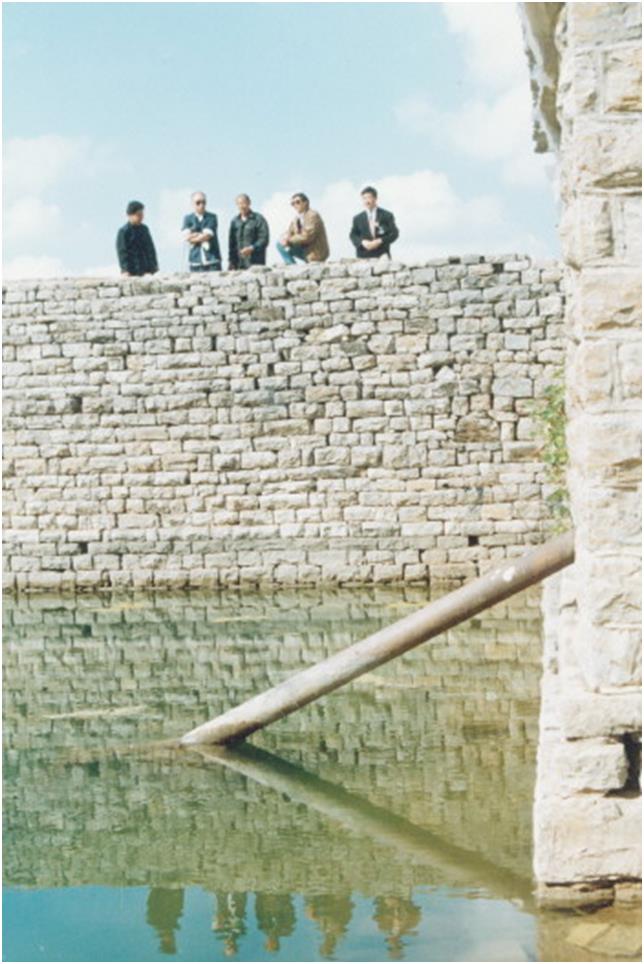

为解决山区人畜用水困难,1965年冬,朱彦夫带领群众打出第一眼大口井,随后又打出了第二眼、第三眼。

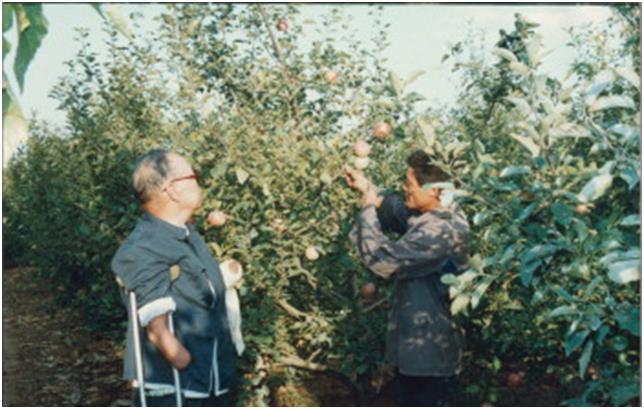

朱彦夫亲自上山规划,外出购苗,在北山上发展起的30亩苹果园,年产果品十几万斤。

搬进县城后,朱彦夫仍然经常回村,看看庄稼长得怎么样。

a

朱彦夫回家乡看变化,喜在心头。

朱彦夫同志是沂源县西里镇张家泉村人,1933年7月出生,1949年加入中国共产党,一级伤残军人。1947年,朱彦夫同志参军入伍投身革命,参加过淮海战役、渡江战役、抗美援朝等上百次战斗,在抗美援朝战场上失去了四肢和左眼,10次负伤,3次荣立战功。1956年,他主动放弃荣军休养所的特护待遇,毅然要求回乡自强自立,开拓新的人生之路。1957年起担任了25年村党支部书记,带领全村群众治理荒山、兴修水利、发展教育、艰苦奋斗,使全村群众逐步摆脱贫穷落后状态,过上温饱殷实的好日子。他本人多次被评为优秀党支部书记。1982年,从村党支部书记岗位退下来后,他用嘴衔笔、残肢抱笔,历时7年,创作完成了两部震撼人心的自传体长篇小说《极限人生》和《男儿无悔》。先后荣获全国模范伤残军人、全国自强模范、全国优秀共产党员、全国首位“时代楷模”、全国道德模范、中国消除贫困奖感动奖、第一届全国文明家庭等荣誉称号,被誉为“永远的战士”“当代中国的保尔·柯察金”。

9月17日,国家主席习近平签署主席令,授予42人国家勋章、国家荣誉称号,朱彦夫同志被授予“人民楷模”国家荣誉称号。(淄博晚报记者 沙红翠)