浙江皋泄朱氏与明鲁王有何渊源?

鲁王文化

——“辛卯之难”360年祭

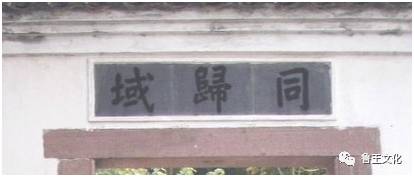

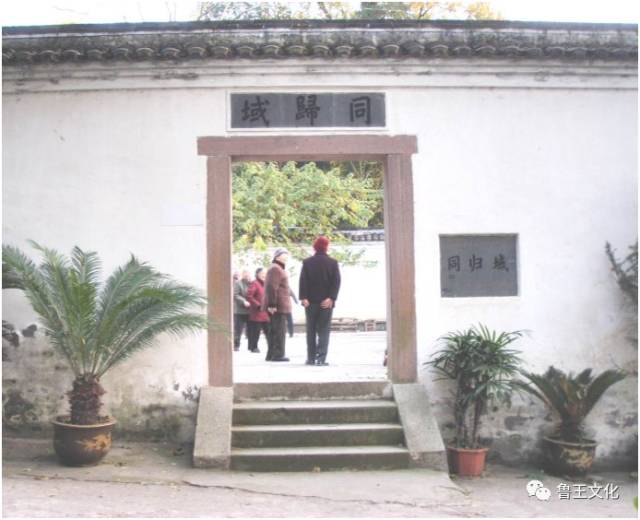

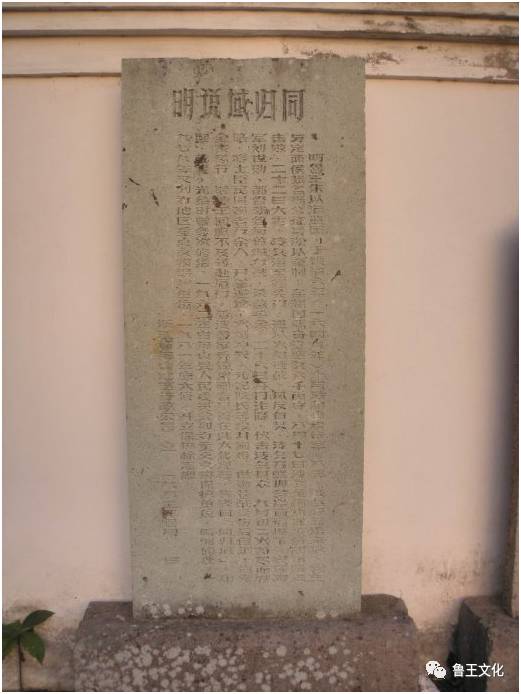

清顺治八年(1651)在舟山历史上曾发生了震惊中外的“辛卯之难”,时间整整流淌了6个甲子,360年过去了(编者注:本文作于2011年),明年又是一个辛卯年,既然历史在我们定海这儿拐了这么一个弯,留下了这些痕迹,我们没有必要讳莫如深,沉寂不语。六个甲子岁月已足够漫长,长眠于龙峰山下同归域大墓中18000多名死难英魂不会湮灭,他们需要对这一段沉重的历史作一番新的解读,让后人永远记取。

一

清顺治初年,当时国内除了舟山以及沿海一带地区,早已是大清朝一统天下,基本上不再称为明代。但由于明太祖朱元璋第十子鲁王的封地在清朝的势力一时还不能控制的沿海一带,所以当时第九世的鲁王朱以海才有这个机会与清廷继续作誓死抗争周旋。其时,崇祯帝已死,根据“天下不可一日无君”古训,江浙一带的遗明孤臣拥立他这位鲁王为监国。这个拥立决定从后来的效果看起来其实不是很明智,因为另一个早数月于他的皇子已在福建称帝,双方因此引起了矛盾和内耗,极大地增加了反清复明运动的阻力。这个不在本文述说的范围,略过。

明太祖朱元璋第十子封鲁王于山东兖州,鲁王是庶子出身,他与后来的明代皇帝世系隔有相当的距离。鲁王朱以海监国在清军的步步包抄和进逼之下,不断地从宁、绍一带退向沿海,最后于清顺治三年渡海来到舟山定海,住了三个多月,因不为守将黄斌卿等所容只得避于福建,嗣后又于顺治六年复来定海北门一带驻跸,建立行宫安顿下来。朱以海在定海时间虽不长,但这在舟山的历史上是一件大事,北门也便成了明朝的“宫闱”, 其中至今尚存的宫井、雪交亭等都是当时的遗迹,后来被辟成定海公园(现舟山中学和警备区司令部位置)的那块地方就是当时的“御花园”。因而定海也理所当然地被清廷视为南明皇朝残余势力的巢穴。这一历史事件直接导致了定海城惨烈的“辛卯之难”的发生。顺治八年,清军终于突破定海城,由于朱以海当时并不在定海,免于一难。但整个定海城被彻底“屠城”,城中的居民和官兵死难达18000余人,亦即史上著名的“辛卯之难”。

来舟山定海驻跸的鲁王朱以海不可能只是他一个人,当时所有的鲁王一族子弟以及后来从京城前来归附避难的朱氏皇族等包括妃子在内肯定都在此列。因此在“辛卯之难”中朱氏的族人有三种不同的下落和结局:一是被屠杀;二是隐匿身份后出家;三是出逃后避祸于深山。被屠杀的不说了,第二种情况也是有证据的,比如说定海龙峰山麓的万峰庵、石礁黄高岭的太阳寺等都是明代皇族弟子出家隐匿之处,他们至今还供奉着被称为“日光菩萨、月光菩萨”的明代崇祯帝和皇后,因为“日月相并”就是暗喻一个“明”字,他们把崇祯死难、明朝覆灭的甲申年三月十九日定为“日光菩萨”生日,并在《太阳经》中写上反复歌颂明代的内容,如“太阳明明朱光佛,四大神州照乾坤。太阳三月十九生,家家念佛点香灯。太阳明明朱光佛,传与善男信女们。”经文中充斥了“明”“朱”等字眼。第三种情况就是出逃避祸于深山,其中白泉镇皋泄村东皋岭下的朱氏就是明鲁王朱以海一族的后裔。

二

先说“东皋岭”这个地名。“东皋岭”对于皋泄社区的方位来说,绝对不可能称为带“东”字的。道理很简单:此岭位于皋泄社区之西。所以这个名字不会是皋泄人给起的。皋泄村自古以来把这个岭称为“皋岭”或“高岭”,居住于此岭一带的朱、王、庄、袁四大姓,都称自己住在“皋岭下”。因为“皋岭”位于定海城的东侧,只有城区的人才称之为“东皋岭”。

别看现在东皋岭隧道开通后进城方便,当时这些住户可都好比隐藏在大山最深处的皱褶里,要进定海城必得翻越“皋岭”。岭之巅有一个日照寺,当时也还是一个供挑担越岭进城的农民歇息的凉亭而已。再或者是往东从毛竹山越过沈公岭到定海。这两条路一条陡峭险峻,一条逶迤漫长,不管走哪一条都十分艰难。朱家住在皋岭下,好比是住在一个畚斗中最里边一角,进出尽管不便,但是隐蔽性好,要想找到是十分困难的。朱家为什么要找这样的一个地方落脚?我想大家也都明白。这正是朱家选址的初衷。

据1987版《定海县志•姓氏篇》载有如下文字:“安徽凤阳朱氏,于清顺治迁皋泄村,相传为明鲁王朱以海遗族,至‘继’字辈已传13代以上”。朱氏的族谱犹存,其辈份排行仍十分严谨,从迁居定海皋泄村的‘三’字辈祖宗算起,共排出64代,至今才用13代,就已延续了350多年,余下的50多个排辈还足可供上千年之用,这也从一个侧面反映了曾为贵族的朱氏渴盼世泽绵延的传统理念,这个理念对于他们来说,那真是刻骨镂心的大事。

话说回来。“皋岭下”实在太闭塞,人们一听到这个地名时,想到的就是山高路险、行走困难的深山老林,想要去这个地方真太不方便了,是一个典型的穷乡僻壤,历代以来皋岭下的朱姓都是默默无闻,从来不向外作任何张扬。他们自清顺治年间在这个山旯旮中落脚后一住就是360年,那是一种在巨大而漫长的政治压力下的生存状态。有清一代又是一个将近三百年的历史,而他们却从未想到过要改变这一局面。据《白泉镇志》记载,只有在道光年间,“宁”字辈先祖康宁公(镇志误作‘迎康’)“事亲甚孝,道光二十年(1841)英军占定海,合家避难于外,父母染疾在床,而家贫如洗,无食无药,康宁以刈臂疗双亲,人以为积诚所致。”这也仅仅是族内记事。此外再无其他记载。

直至世纪之交,朱氏一族才迫切地希望走出大山,尽快融入主流社会改变现状。当时的村支部书记朱缀绒(朱氏迁定后第11代‘应’字辈)尽其毕生精力奔走、组织各级部门之力打通了东皋岭隧道,隧道打通后,他们才发现另一番天地,被视为天堑的皋岭下才成为通途。

三

皋泄东皋岭下朱氏现存有《皋泄五凤堂朱氏宗谱》(钞本),民国十三年(1924)姚子维修纂。姚子维,字道坤,生平不详。宣纸书写,全一册。宗谱序载:“溯朱氏本古籍在凤阳,大明开国太祖也,至明末时,吾微祖公移居宁波瓦爿滩,建立太庙,人丁藩衍。至清二世康熙年,吾始祖公‘三’字辈受难迁定海县皋泄庄白鹤庙界。世系修录至第九世。排行字为‘昌’”。

从宗谱的这一段内容来分析,似乎与《定海县志》记载有悖。因为它并没有说明朱氏是“清顺治”年间迁入定海,而是说“康熙年间”才迁定。这有以下几种可能:一是姚子维是以“五凤堂朱氏宗谱”为底本进行编纂。大家知道,“五凤堂”并非朱氏的专用堂号。当时从康熙、雍正、乾隆、嘉庆、道光、咸丰朝陆续迁入定海的朱氏一族多达12个支派,但与明鲁王朱以海均非直系,而恰恰是属于鲁王的族谱相对来说是最难得到的,民国年间在世的姚子维在无可参照的情况下,只好以别的支派旁族宗谱底本参照撰写皋泄朱氏宗谱;二是皋泄朱氏祖先有意隐蔽自己的身世,在清政府巨大的政治压力下,暴露前朝皇族身份无异于自取其祸,在宗谱中有一句“始祖公‘三’字辈受难迁定海县皋泄庄”,其中“受难”两字涵蕴了朱氏多少难以言说的挤压和伤痛。所以族谱的春秋笔法与深居大山不事张扬出于同一的动机。这在定海有许多类似情况,舟山地处悬海之岛,有很大一部分人是因为政治避难迁移而来,如同样是皋泄村的毛洋周,为避自己是刘伯温之后,就有“阴刘阳周”之说;“庄”姓原为“章”,但为了避讳明太祖朱元璋名字,改为“庄”等,鲁王朱姓的一族有意把自己直接并入其旁支之脉,决心将鲁王的这一段历史成为千古沉案。

但是悠远而沉重的历史旧账已经模糊,明清之间朝代更叠的政治斗争也都烟消云散,凝望着深幽的历史背影,不管是有意隐蔽还是无意消亡,鲁王朱氏一族不可能在定海人间蒸发变得毫无影踪。今天,我们挖掘这一段历史陈案,并非仅仅是想提升朱氏一族的身份;亦不仅仅是为皋泄村村落文化增些新的内容,这些都不重要。重要的是,既然历史在我们定海这儿拐了这么一个弯,留下了这些痕迹,我们没有必要讳莫如深,沉寂不语。六个甲子岁月已足够漫长,长眠于龙峰山下同归域大墓中已360年的18000多名死难英魂不会湮灭,他们需要对这一段沉重的历史作一番新的解读,让后人永远记取。

(推荐人:本喜)

——————————

研究朱氏文化、编修家谱,品酒酌茶、读史看天下,看《中华朱氏网》,品“中华朱氏酒”、“朱氏家族酒”。

每箱6瓶,每瓶500毫升,茅台酱香、53度。茅台镇发货,送货上门。中华朱氏网精心打造。联系电话(微信):19819884266.