引子:

引子:

朱亮祖(?-1380年),字从亮,庐州六安(今属安徽)人,明朝初年开国功臣,封永嘉侯。镇守广东时,与当地豪强勾结,使朱元璋冤杀番禺县令道同,朱元璋察觉后,洪武十三年九月,朱亮祖被召回京师,将朱亮祖及其长子朱暹鞭挞至死,以侯礼葬。

朱亮祖原是元朝义兵元帅,屡败朱元璋,后被俘归降,参与了明军攻灭陈友谅、张士诚、方国珍、明夏政权的战役,并作为明军主力平定两广,于洪武三年被封为永嘉侯,出镇北平。

他在镇守广东期间,与当地豪强勾结,使朱元璋冤杀番禺县令道同,最终被朱元璋察觉。

洪武二十三年追论为胡惟庸逆党,爵位废除。

看看历史上永嘉侯朱亮祖是一个怎样的人?

朱亮祖最后是怎么死的?

朱亮祖当时被朱元璋抓到后,朱元璋看到朱亮祖非常的勇猛,于是想放他一马,但是,后面的事情真的如朱元璋所愿吗? 一起来看看吧!

(一)人物简介

朱亮祖 ,元末为“义兵”(地主武装)元帅,后为朱元璋所俘,遂投降。参与攻灭陈友谅、张士诚、方国珍等割据势力的战争。洪武元年(1368年),随廖永忠取两广、四川等地,为明朝的建立、统一作出了贡献,封永嘉侯。

亮祖早年曾为元朝镇压农民起义,战功卓著,后占据宁国,曽多次击败朱元璋的军队,在宁国之战中击伤猛将常遇春,以勇悍著称。

元至正十六年,朱元璋率兵攻克宁国府,朱亮祖投降。朱元璋认为朱亮祖勇猛,于是仍让他担任原职。却不想这边朱元璋率军去攻打金陵,那边朱亮祖就立刻反叛,回归元朝。

宁国府中朱元璋留下的守兵被朱亮祖打败,朱亮祖再次攻占宁国府。朱元璋于是派徐达围攻宁国府,朱亮祖不仅屡次击溃明军,还打伤了大将常遇春。

后来朱元璋亲自前往督战,才攻克宁国府,将朱亮祖俘虏。朱亮祖被抓之后,被押到朱元璋面前,他硬气的说:“要杀要剐随便你,但若是不杀我,我就为你效死。”

朱元璋欣赏朱亮祖的本事,没有杀他。

后来朱亮祖跟随朱元璋,在鄱阳湖之战,为灭亡陈汉政权,平定江南等地都立下大功。

洪武元年,朱元璋建立明朝,朱亮祖被授为征南副将军。后来又平定明夏政权,作为主力平定两广,论功行赏封永嘉侯。

朱元璋钦定三十四功臣,朱亮祖位列第二十七位。

后朱亮祖出镇北平、广东,以“所为多不法”,在广东时由于接受他人贿赂,帮助当地恶霸,所为不法,被知县道同弹劾,朱亮祖也弹劾道同,由于朱亮祖使用军马,其奏折先于道同被送至南京,朱元璋看到朱亮祖奏折后,命人斩杀道同。朱元璋看到道同的奏折后方知道事情真相,下令夺取朱亮祖兵权并押解进京。

1380年被召入京,与其长子朱暹共同被鞭死。

(二)主要事迹

朱亮祖最早投奔元朝,任义兵元帅,勇悍善战,有弟朱亮元、朱亮宗。

元至正十七年,为朱元璋所俘,投降。后参与鄱阳湖水战,进军武昌,升广信卫指挥使。

元至正二十七年九月,朱元璋遣朱亮祖、汤和、吴桢、廖永忠出兵浙东讨方国珍。朱亮祖进攻台州,其部将严德破关岭山寨。

洪武元年九月,朱亮祖进攻台州,方国瑛奔黄岩。朱亮祖追至黄岩,方国瑛又逃亡海上。十月,亮祖从太平岭进克温州,方明善挈家逃走。亮祖分兵徇瑞安,守将谢伯通以城降。又随征南将军廖永忠平定两广。

洪武三年,封永嘉侯。次年参与伐蜀战役,因擅杀军校,无加封。洪武十二年,镇守广州。

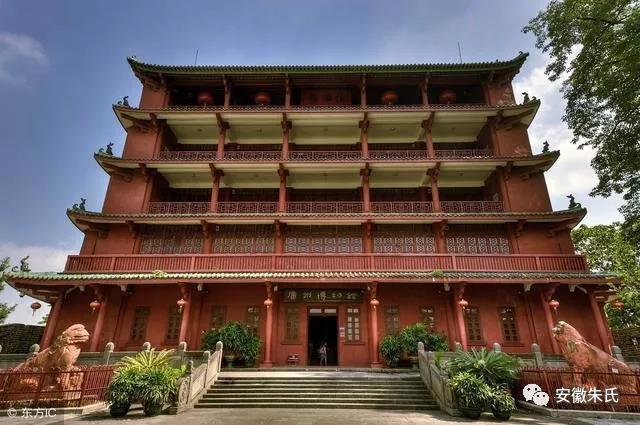

洪武十三年,亮祖扩建广州城,将北城墻扩展到越秀山上,修镇海楼。

亮祖为人骄矜,“不知学,所为多不法。”番禺县县令道同为人耿直,与当地恶劣士绅为难,土豪恶霸勾结亮祖,亮祖上奏皇帝,言道同无礼。道同被朱元璋处死。但朱元璋随即察觉,悔之不及,深恨亮祖。

洪武十三年九月三日,朱元璋召亮祖到帝都金陵,将朱亮祖及其长子朱暹以鞭子抽死,亲自写墓志,以侯礼下葬。

洪武二十三年,明太祖颁布《昭示奸党录》,因胡惟庸案连坐,朱亮祖被除爵,其次子朱昱亦被杀。

(三)传记介绍

明史列传第二十:

朱亮祖,六安人。元授义兵元帅。太祖克宁国,擒亮祖,喜其勇悍,赐金币,仍旧官。居数月,叛归于元,数与我兵战,为所获者六千余人,遂入宣城据之。太祖方取建康,未暇讨也。已,遣徐达等围之。亮祖突围战,常遇春被创而还,诸将莫敢前。太祖亲往督战,获之,缚以见。问曰:「尔将何如?」对曰:「生则尽力,死则死耳!」太祖壮而释之。累功授枢密院判。从下南昌、九江,战鄱阳湖,下武昌。进广信卫指挥使。李文忠破李伯升于新城,亮祖乘胜燔其营落数十,获同佥元帅等六百余人、军士三千、马八百匹,辎重铠甲无算。伯升仅以数骑遁。太祖嘉其功,赐赉甚厚。胡深请会兵攻陈友定,亮祖由铅山进取浦城,克崇安、建阳,功最多。会攻桐庐,围余杭。迁浙江行省参政,副李文忠守杭州。帅马步舟师数万讨方国瑛。下天台,进攻台州。国瑛出走,追至黄岩,降其守将哈儿鲁,徇下仙居诸县。进兵温州。方明善拒战,击败之,克其城。徇下瑞安,复败明善于盘屿,追至楚门。国瑛及明善诣军降。洪武元年,副征南将军廖永忠由海道取广东。何真降,悉定其地。进取广西,克梧州。元尚书普贤帖木儿战死,遂定郁林、浔、贵诸郡。与平章杨璟会师,攻克靖江。同廖永忠克南宁、象州。广西平。班师,太子帅百官迎劳龙湾。三年封永嘉侯,食禄千五百石,予世券。四年伐蜀。帝以诸将久无功,命亮祖为征虏右副将军。济师至蜀,而明升已降。徇下未附州县。师还,以擅杀军校,不预赏。八年同傅友德镇北平。还,又同李善长督理屯田,巡海道。十二年出镇广东。亮祖勇悍善战而不知学,所为多不法,番遇知县道同以闻。亮祖诬奏同,同死,事见同传。帝寻悟,明年九月召亮祖至,与其子府军卫指挥使暹俱鞭死。御制圹志,仍以侯礼葬。二十三年追论亮祖胡惟庸党,次子昱亦坐诛。

(四)民间评价

明代平话《英烈传》与《西湖二集》中对朱亮祖的身世、亲友及战功有较为精彩的笔墨描写,尤其是他的英勇善战,可视为民间对其认识的延伸。

明代小说《英烈传》中,朱亮祖原为元朝武德将军、万户平章事,因直言劝谏元顺帝,被贬为宁国守御。常遇春率军攻打宁国府、朱亮祖刺伤常遇春,又独战郭英、张德胜、赵德胜、耿炳文、杨璟、唐胜宗、陆仲亨七员虎将,最终力尽被俘。他慷慨就死,结果被常遇春义释,遂归附朱元璋。明朝建立后,朱亮祖曾因公务惩处方孝孺之父方克勤,与其结怨。方孝孺得知朱亮祖出镇广东,便指使门生道同,参奏其不法事迹。朱元璋虽未深究,但仍将朱亮祖召回京师,罢其兵权。朱亮祖为此忧愤病死。

评书《大明英烈传》中,朱亮祖是枪祖宗伯彦图的小徒弟,善使铁背鼍龙枪,号称天下第三条名枪。

明代小说《西湖二集》第十七卷《刘伯温荐贤平浙中》中,朱亮祖字从亮,自幼"倜傥好奇计,膂力绝人",与兄弟朱亮元、朱亮宗熟读叔祖朱思本所著《测海图经》。他归降洪武后,被刘伯温荐为副将军,随李文忠平定浙西。当时浙东方国珍勾结海中大盗,招引日本岛倭入寇。朱亮祖命儿子朱暹与朱忠领兵夹击,收降海岛,击溃倭寇,终于降服方国珍,平定浙东。小说意在颂扬刘伯温知才而荐,朱亮祖亲属情况当为丰富情节而设,未见史载。

秦腔同州梆子传统剧目中有一段《破宁国》,又名《宁国府》、《收朱亮祖》、《天关长》。其中《收朱亮祖》为著名折戏,讲述了朱亮祖的一些英雄事情,剧情为:元相萨敦矫诏令脱脱自尽,大臣朱亮祖勘破其奸,被萨敦谗贬宁国府。朱元璋遣徐达攻宁国,常遇春力战朱亮祖,败归。群将无计,康茂才诈降朱亮祖,献城池。亮祖突围登舟,被俞廷玉翻船,于水中擒获。朱元璋以礼相劝,亮祖归降。

(五)遗迹说明

1.广州镇海楼

又名“望海楼”,明洪武十三年(1380年),永嘉侯朱亮祖扩建广州城,把北城墙扩展到越秀山,同时在山上修筑了一座五层楼以壮观瞻。镇海楼历史上曾五毁五建,现建筑为钢筋混凝土结构,是1928年重修时由木构架改建成。1929年成为广州市市立博物馆。是广州标志性建筑之一,广东省级文物保护单位,被誉为“岭南第一胜览”。其顶层正面高悬“镇海楼”金色巨匾,两边有一副木刻楹联:“万千劫,危楼尚存,问谁摘斗摩星,目空今古;五百年,故侯安在,使我倚栏看剑,泪洒英雄!”系清光绪年间以兵部上书衔赴粤筹办海防的彭玉麟授意其幕僚李棣华所作。联中的“故侯”即镇海楼建筑者朱亮祖,而今楼存人故,可证历史沧桑。

2.关岭侯王庙

元至正二十七年(1367),朱元璋命朱亮祖攻台州方国珍,朱亮祖遣部将严德破关岭山寨以攻天台,后人在关岭建“二侯庙”(后改名为“侯王庙”),崇祀永嘉侯朱亮祖、靖宁侯叶琛。除了关岭有侯王庙外,屯桥百祥庙也有奉祀。“有司新任,道经此者,必祀之。”

3.洮州十八龙神

洮州地区(今甘肃临潭县)居民先辈多属明代将领及其裔麾下军士,后世为怀念祖上的开国定鼎勋业,将一些明代将领或皇室成员共十八位作为龙神来供奉。其中朱亮祖为南部总督黑池都大龙王,奉流顺乡上寨村。

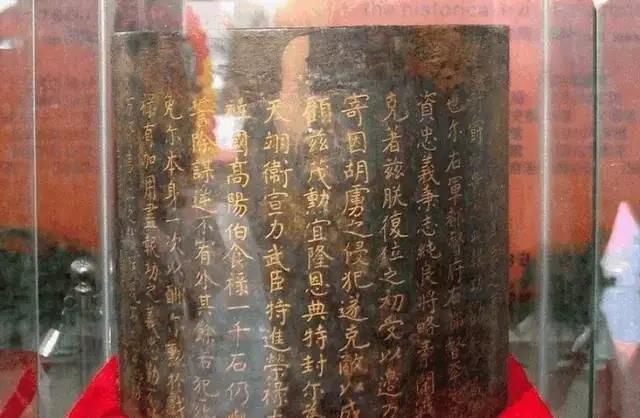

(六)墓志铭

《明太祖实录》记载太祖念其功臣,罢江宁县之安德乡,仍命以侯礼葬焉(注:南京中华门外南郊小行地区丁家山与民国朱培德原墓址邻),并亲撰圹志。

《高皇帝御制文集》(明)朱元璋 撰 永嘉侯朱亮祖圹志

亮祖,庐之六安人。元季,率乡里义士御乱,与诸雄战,所在出众,元授以义兵元帅。未几,为诸雄所逼,与诸义兵东越如湏,经梁山、渡芜湖江,放肆掠江东民,与太平州官搆讐江东。会众攻之,亮祖诸义师颇艰。时朕夏六月渡江,采石太平州父老迎之,城降民安。亮祖闻之,亦深惧焉。遣使入降,朕赐赏以银帛之类,令不失元授,惟改年籨朕。是後数月,仍叛入元。与大军战,大军不利,被其俘囚而亡者四千馀众。未几,复战宁国之北,亦为所败俘二千馀。诸将弗克亮祖,时朕急欲拔建业未暇,姑置之。明年,下建业;又明年,东与张士诚战毘陵,下之师。旋命大将军徐达、开平王等为前队慎行伍进,昼夜围亮祖於宁国县。开平王被伤而归国,公某亦被伤还。朕来日至比至之先援兵,已被大将军败,已城下获亮祖。朕谓曰:“还何如乎?”对曰:“事非已!生则力焉,死则死矣!”朕怜其志,壮搥三铁简而生之。後用随军四征,所向勇畧如此者十有一年。遇天下定,授侯爵,自是之後羣官中颇肆智十二年。胡惟庸不法,使镇岭南,作为擅专,贪取尤重,归责不服,已非一时!朕怒而鞭之,不期父子俱亡。就葬己责之地,侯礼葬焉。

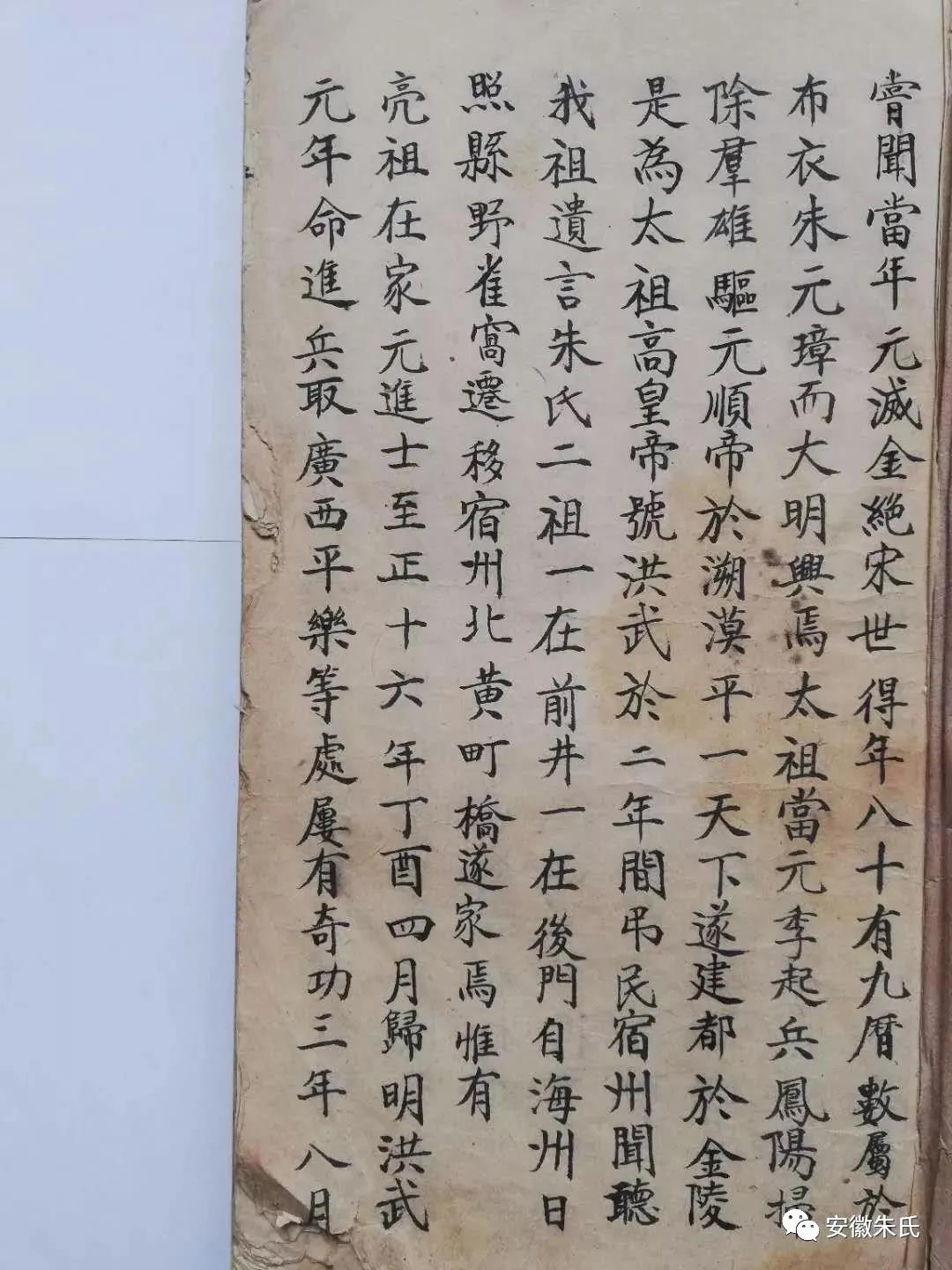

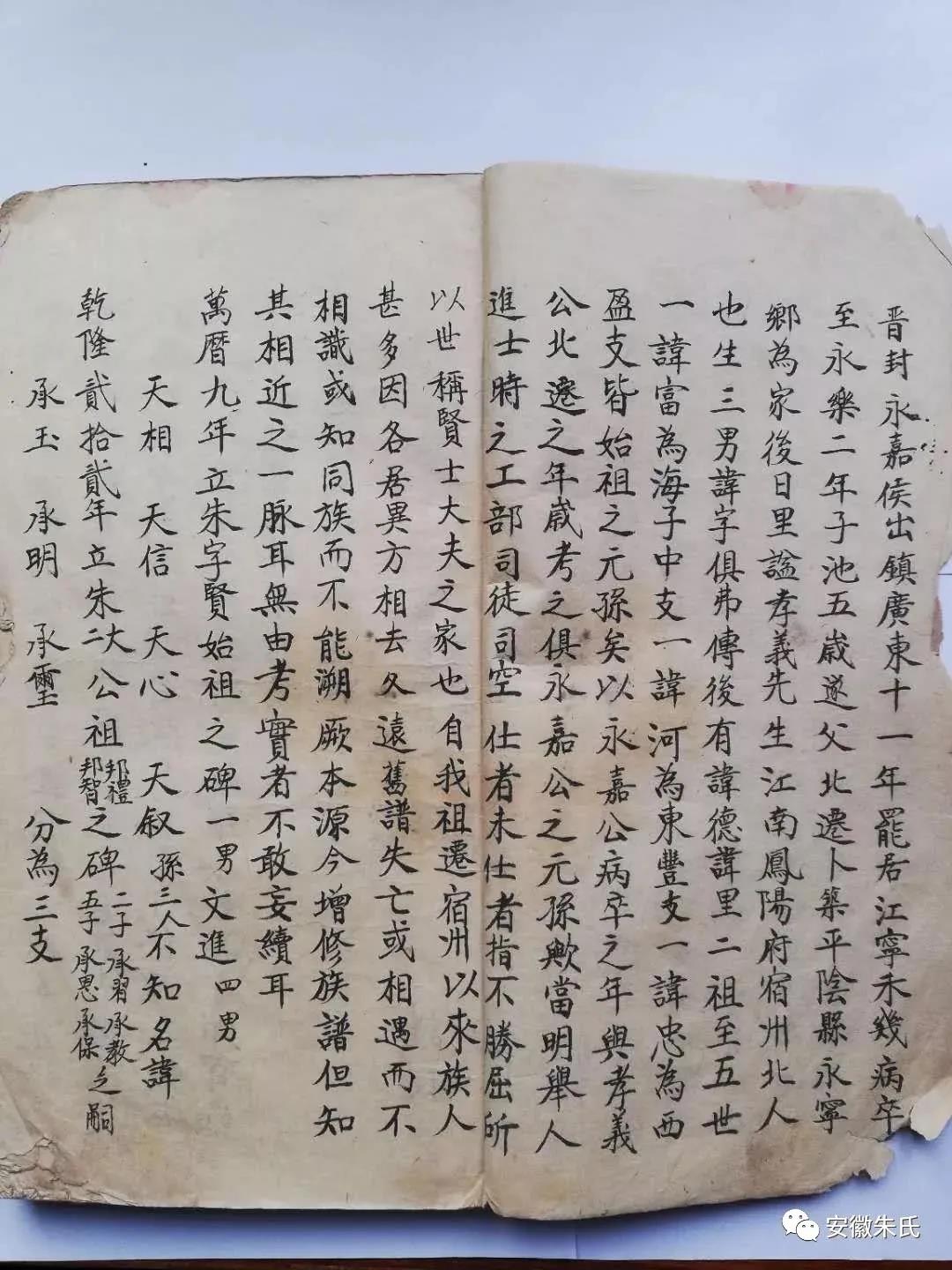

(七)后裔情况

永嘉侯朱亮祖的后裔大体有两支。

长支在广东茂名市、广西博白县等地,为增城--茂名系(朱暹后裔)简称朱暹系。

二支在山东省平阴县、东阿县、东昌府区、东平县和茌平县等地,为宿州--平阴系(朱昱后裔)简称朱昱系。

朱昱系

亮祖次子朱昱仕明有功,晋封千户,后袭侯爵,宦居青郡(今山东青州),约明洪武二十三年(1390年)卒。后靖难兵入,阖家死节者甚众,朱昱之后朱子科偕弟朱子池,自青郡西避平阴永宁乡(今东阿县高集镇朱海子),家仆朱肘子冒死护行。洪熙年间(1425年)子科公又自平阴永宁乡徙居东原(今山东东平县),守籍卫所,世袭千总,卜住朱家屯(今东平县茶棚村),此为东原支,堂号“亲睦堂”。

孝义公朱子池留居平阴县永宁乡,自明朝末年,后裔逐渐兴旺起来,有的官至尚书、翰林,朱氏成为当地名门望族。其间族人逐渐分散至县域四周及外地。此支为孝义支,堂号“孝思堂”。子科、子池二公皆称江南凤阳府宿州人。

东平“亲睦堂”、平阴“孝思堂”字辈为:

芳鼎景辉;续光衍庆,学正名成,世传忠厚,良法永行;盛家树德,立本培元,茂昭宜训,宗嗣长繁;宁静致远,仁才华章,崇善和展,韶泽民康。

朱昱系又有淮北一派(宁远堂),居宿州北黄町桥(今淮北市烈山镇黄桥村),据谱似是朱子池玄孙之后裔(待考证),开派始祖朱字贤,后于乾隆年间传世四支至今。

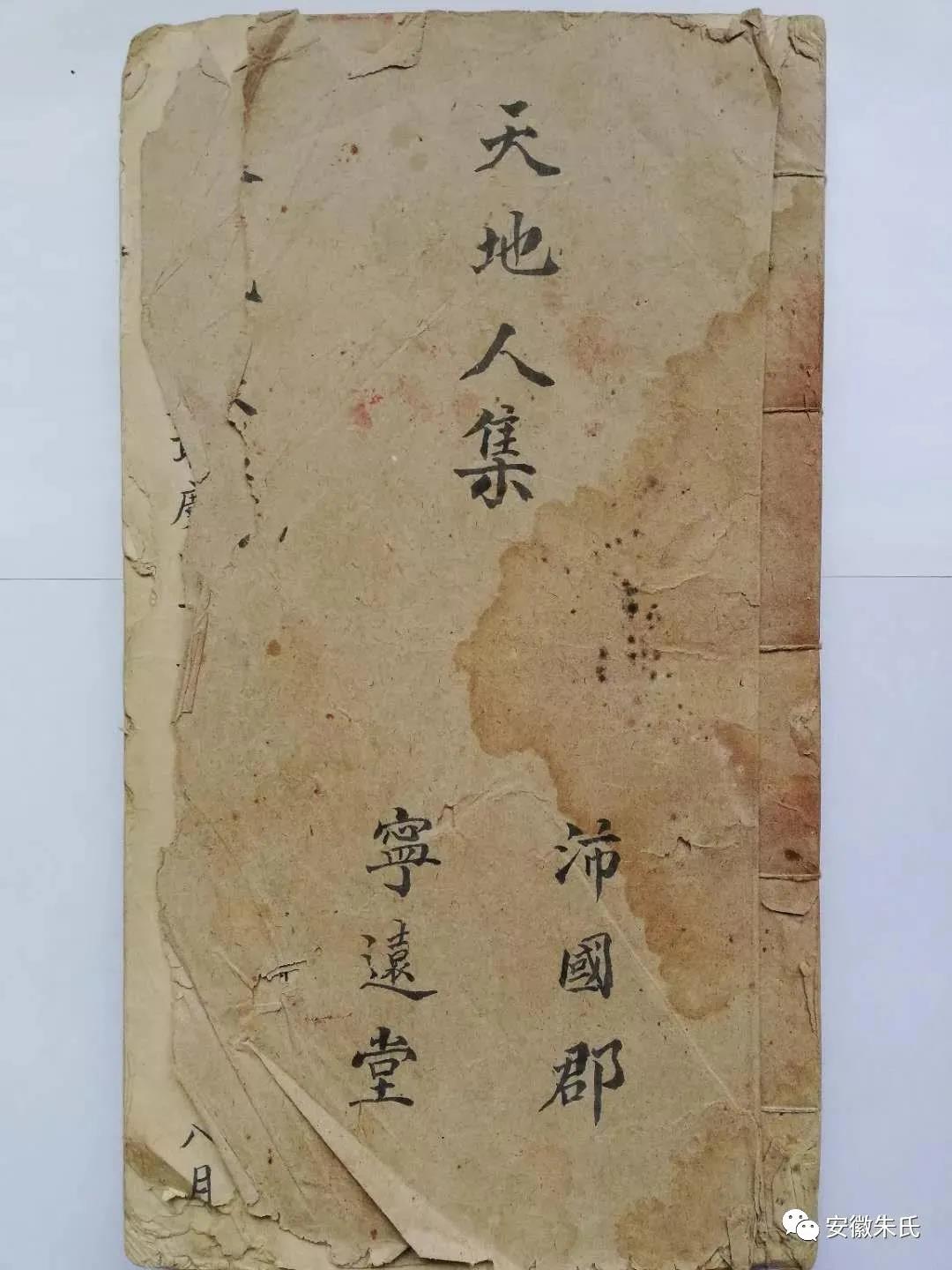

淮北“宁远堂”。

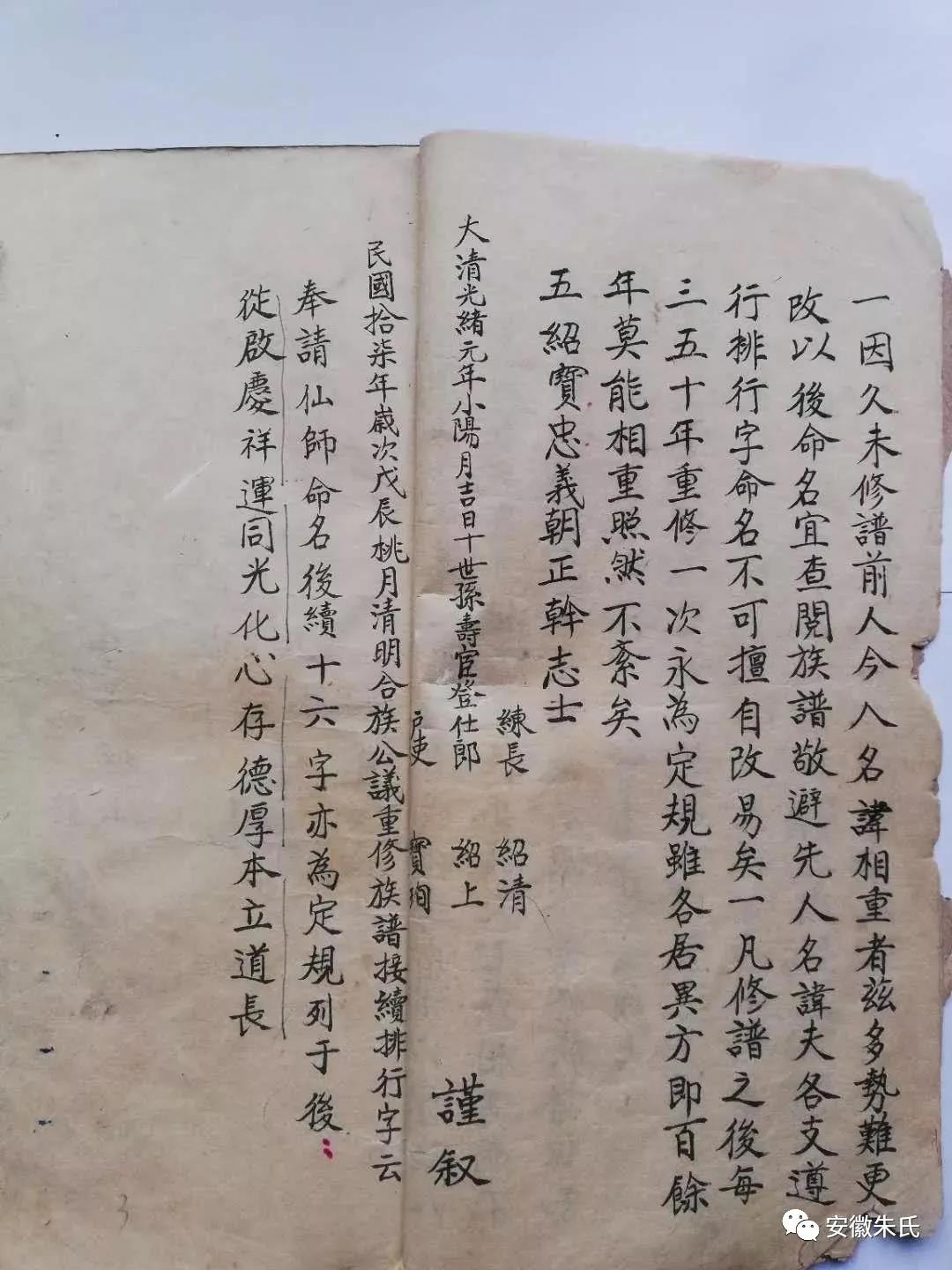

淮北为沛国郡宁远堂朱氏族人聚集地,下图为民国版谱序。

淮北“宁远堂”行辈如下:

公兆五绍,宝忠义朝,正干志士,从启庆祥,运同光化,心存德厚,本立道长。

据1875的族谱记载:该支是沛国郡宁远堂。源流应是“曹邾”一支,先祖定下的28个排行字辈:“公兆五绍,宝忠义朝,正干志士;从启庆祥,运同光化,心存德厚,本立道长”。绝大多数族人带着字辈起名讳。这是家族血脉的传承。

淮北沛国郡宁远堂始祖六百多年前从山东海州日照野雀窝,挑着扁担筐千辛万苦逃难流浪到今天的淮北市烈山区黄桥村古濉河畔这块风水宝地。在此繁衍生息,艰苦奋斗,展枝开叶,现已祥发成为当地近万人的名门旺族。

2.朱暹系

朱暹之子朱孥子入住增城,生九子。兄弟九人永乐二年(1404年)七月十六日拨下高州府茂名县,散住各乡。惟次子朱敬忠与妻钟氏居茂名陕山村,生有三子。敬忠次子朱织又徙居广西博白县。

茂名朱氏字辈如下:祯祥鸿祖泽,哲嗣振家声,缵绪箕裘衍,高辉达殿廷。

(八)后裔名人

1.朱孔昭

明代潜江人,字晦之,号默石子,明永嘉侯朱亮祖八世孙,其先辈从钟祥显陵徙居潜江。朱孔昭曾两赴当时著名的东林书院讲学,可见是学识深厚之人。他种田养母,极尽孝道。庭植紫薇,一本八干,开花时蔚蔚若紫霞,故称所居的躬耕处为紫霞庄。紫薇枝干都是“二十丈许”,中间可放置桌几,“七八人环坐”吟诗,堪称人在花中的奇观。明末柴恪(字慎庵)在城西构寤言亭,沔阳(今仙桃)人费国聘为柴恪两子所作《秋夜集·柴如卿、吉卿两文学园亭诗》,多见“花踪”:“树连枫岸回,花近竹房幽”、“不须留下榻,来就菊花丛”、“竹共儿孙长,花连跗萼红”,花团锦簇,更添亭台美景之胜。费国聘又为柴恪次子柴一德(字吉卿,又作吉民)作《濠上行》,称其“背郭诛茅水一方,浇花灌药何徜徉”。推许柴一德不羡名利,种花植药自娱而逍遥物外的旷达胸怀。清道光举人吴述洵(字竹居),倚县城筑屋数间,叠石为山,因种有数株桂树,命名“丛桂山房”。“花木争妍”,“高低掩映,风景怡人”,主人于月圆之夜与友人坐花前叙谈,深感神清气爽!

2.朱鼎延

明末清初兖州平阴人,字元孚,号嵩若,明代永嘉侯朱亮祖后裔。明崇祯癸未(1643年)进士,清顺治初年被经巡抚方大猷举荐为礼部主事,又迁郎中,考选云南道御史。上疏言治平、戡乱之策,建议广开言路,分辨忠佞,名声大振。顺治三年(1646年),巡查河东盐务,复安抚宣大(今河北宣化、山西大同一带)兼学政,又督学顺天(今北京),所到之处,持正自律,大张风纪。后任太仆寺少卿、左右通政、太常寺卿、通政使、工部左右侍郎,督修乾清宫,竣工后晋升工部尚书,又兼吏部左侍郎。后以母病乞归,奉养十余年,潜心研究程朱理学,不经营家产。曾多次上书朝廷,谈论治理国家的大政方针,主张治理国家要法与礼并存,五刑与八议共施,文武并用。着有《奏疏》、《知年初集》、《蘧未庵集》等。

结语:

对永嘉侯朱亮祖的评价

朱元璋:朕观天下鼎沸之秋,群雄未有所向,惟俊杰者乃能择主而依也。尔亮祖当朕渡江之后,同人款附,犹豫未决,抗我师旅,朕乃亲征,得尔于宁国。应对之际,言辞磊落,朕甚壮之,亲释其缚,即加升用,戍浙东者历年,参预行省政事。及取温台,由海道从征广之东西,至于海南,兵威所及,无不效顺,厥勋甚著。……昔尉迟恭归唐,立勋为多,尔可比之矣。(《永嘉侯铁券》)

董伦:亮祖性刚勇,善骑射,所至奋不顾身,故能成佐运功,然寡学术,所为多非礼,上念其功,故宽宥之,以全始终。

张廷玉:亮祖以下诸人,既昧明哲保身之几,又违制节谨度之道,骈首就僇,亦其自取焉尔。

(安徽朱氏公号运营)