编者按:从今天开始,本网陆续转发扬中市家谱馆馆长朱怀林先生主编的《我从哪里来——扬中百家姓氏探源》一书中关于朱氏的有关文章。该书2019年已由广陵书社出版发行。本篇录自第一册《第十章开发区紫阳堂朱氏》,作者是殷显春。对所有做出贡献的同志表示感谢!有需要寻根问祖的宗亲,请联系编辑部:19819884266。

第一节 紫阳堂朱氏原籍

据开发区《紫阳堂朱氏族谱》记载,这一支朱氏始迁祖为朱嘉昌,是晋代吏部尚书朱有年和南宋理学家朱熹的后裔。

《朱氏族谱·太一公世系源委说》记载:朱嘉昌,行太一,元朝天历戊辰(1328)科举人,“于元至正间游京口,见圌南山清水秀,遂自婺源迁当江之西小岸,筑室而居焉。名其地曰朱秀巷。是太一公实有年公之廿八世孙,文公次子埜公七世孙,而当江沙朱秀巷之始祖也”。康熙二十三年(1694),卞士宏撰写的《题朱氏族谱序》也记载:“嘉昌公者,于元至正间以孝廉待选,因得游览天下名山大川。至润圌东当江沙,见其土沃风淳,遂卜吉挈家而居于小西岸,后名朱秀巷。”乾隆十六年(1751),延陵吴一麒撰写的《润东当江沙朱锡巷朱氏通四公重修分谱总序》记载:“嘉昌于元至正年间贸易当江沙,见其山清水秀,土沃风淳,遂家于西小岸。”

据明万历三十六年(1608)灵山县知事谈自省撰写的《当江沙朱氏重修族谱序》记载,从元朝末年迁居当江沙起,朱嘉昌后裔已经繁衍13世。

民国十八年(1929)紫阳堂《朱氏族谱》记载,朱氏世居沛国相县,“自是数十世至晋尚书有年公,有年公又廿八世而至太一公”。扬中朱氏始迁祖朱嘉昌(太一公)是晋代吏部尚书朱有年和南宋理学家朱熹的后裔。其源流如下:

有年生英,英生尚有,尚有生孝友,孝友生仁轨,仁轨生天伦,天伦生梧,梧生万祯,万祯生贽,贽生遐龄,遐龄生昂,昂生子鲁。子鲁生二子:环、瑾。朱环受朝廷任命镇守今江西婺源,把父母接到婺源定居。环生三子:杰、隽、滔。隽生昭元,昭元生二子:则、甫。甫生振,振生绚,绚生森,森生松。朱松就是南宋理学家朱熹的父亲。

朱熹生三子:塾、埜、在。朱熹和三子都原居婺源。后来朱熹次子朱埜“迁闽建,再迁邵武”。朱埜生四子:钜、铨、铎、铚。铚生四子:渊、洽、潜、济。济生七子,其中第七子椿生勋。朱勋字文德,元朝举人,“由闽返徽,守祖宗址墓”。勋生鼎昌、嘉昌。朱嘉昌为扬中朱氏始迁祖,是朱有年的第28世孙,朱熹的第8世孙。

第二节 紫阳堂朱氏迁居扬中及其繁衍分布

元朝末年,朱嘉昌迁居当江沙。此地原名朱秀巷,后来改名为朱锡巷,改名由来在《朱氏族谱》中有记载:“后六世孙有讳锡者由贡元为孝感县教谕,遂易其名曰朱锡巷。”由此可知,朱秀巷后来改名为朱锡巷,是因为朱嘉昌的六世孙朱锡。《朱氏重修族谱序》载:“人之言称朱锡巷者,以太一公六世孙由孝感教谕升授荣王府纪善良十三公讳曰锡者,地以人传也。”《润东当江沙朱氏重修族谱序》载:“至三十四世,由圌泉公讳锡者出仕湖广,因更名曰朱锡巷,地遂著焉。"《太一公第五子通四公一支分谱序》载:“后因七世孙锡以贡元授孝感县教谕,著语录行世,名载郡志,后名朱锡巷。”

朱氏在朱锡巷安居乐业数十世三百多年。清康熙年间,因江滨地基坍塌,原朱锡巷地基全部没入大江中。康熙二十三年(1684)卞士宏撰写的《题朱氏族谱序》记载:“其(朱嘉昌)裔居其地数十于世历三百余年,奈今江滨冲坍,基址全无,散居四方,纷纷不一。”朱氏族人不得不分流迁居江对岸的永安洲等地。

朱嘉昌定居当江沙朱秀巷后,生四子:通一、通二、通三、通四。通三支后来迁居金陵(南京)江浦。通一、通二、通四后裔仍居原地。通一生洪十四,通二生洪十一、洪十二、洪十三,通四生洪六。通一、通二、通四这三房分为五支。

此后,通一、通二、通四这三支中的三成族人迁居江南洪溪,其余部分迁居江北德兴洲、永安洲、太平洲。后来,通一、通二支另建分祠,修谱牒,通四后裔也就另修通四公分支谱牒。现存于扬中民间朱氏后人手中的民国十八年(1929)紫阳堂《朱氏族谱》就是通四公支分谱,其中详细介绍了通四公支源流。其支派又分为金、蕃、盛、昌四支。

通四生洪六,洪六生序一、序三、序十一。

序一支形成“金字分”。

序三生善六、善七、善八。善七生正二、正八。正二生定二、定十五。定二生富七,富七生永一。永一支形成“蕃字分”。

朱嘉昌自元朝末年迁居当江沙朱锡巷后,朱氏子孙瓜瓞绵绵,分布各地。现存的通四公支分谱为我们记载了该支朱氏后人的大致分布。

民国紫阳堂版《朱氏族谱》卷三《润东朱锡巷朱氏重修族谱编定字号收领总目》一文,通过该支族人领取家谱的名录,给我们勾勒出了通四公支后裔的分布情况。

“总目”仍然按照金、蕃、盛、昌四支,做出如下分类:

金分:

按照诗、书、门、第、承、先、志、大、振、家、声排列字号,共11册,分别

对应分居各地的族人代表。

诗字号,春山收领,住朱锡巷(今扬中市开发区恒跃社区朱家埭村);

书字号,长庚收领,住靖江县康庄沙孝化街;

门字号,长锦收领,住七墩子观音庵后三十二圩埭;

第字号,春和收领,住玉皇庙;

承字号,春茂收领,住德心洲;

先字号,春阳收领,住五墩子;

志字号,春生收领,住补东洲三六圩;

大字号,长材收领,住朱锡巷;

振字号,长源收领,住常熟县东新沙;

家字号,不详;

声字号,春桂收领,住武进县西乡马家湾。

蕃分:

按照得、天、下、英、才、而、教、育、之排列字号,共9册,分别对应分居各地的族人代表。

得字号,春华收领,住补东洲何家大桥前五十一圩;

天字号,锦章收领,住江北七圩港泰兴连成洲六十圩;

下字号,春林收领,住扒扒桥学宫(永安)洲;

英字号,春林收领,住扬中永安洲八夹;

才字号,春田收领,住五跃;

教字号,锦标收领,住靖江县刘闻沙下四圩港祥盛圩;

育字号,春松收领,住八字桥双龙港;

之字号,不详。

盛分:

按照曰、仁、义、礼、智、守、孝、悌、忠、信排列字号,共10册,分别对应分居各地的族人代表。

曰字号,春景收领,住补东洲三茅宫(今属扬中市三茅街道);

仁字号,长高收领,住德心洲沙家港(同上);

义字号,瑞鹚收领,住复漕沙;

礼字号,克珍收领,住沙家港(今属扬中市三茅街道);

智字号,克盛收领,住沙家港(同上);

守字号,春芳收领,住中心沙(今属扬中市西来桥镇);

孝字号,长福收领,住德兴洲三叚龙王庙前四圩埭(今属扬中市八桥镇);

悌字号,瑞文收领,住普济庵(今扬中市三茅街道普济村);

忠字号,长礼收领,住武邑圩塘镇(今属常州市武进区);

信字号,长太收领,住本洲西兴桥。

昌分:

按照百、年、忠、孝、是、家、风排列字号,共7册,分别对应分居各地的族人代表。

百字号,瑞林收领,住金山圩;

年字号,长盛收领,住上叚永安洲;

忠字号,长焕收领,住墩子洲;

孝字号,春林收领,住恤厘洲;

是字号,瑞璋收领,住恤厘洲上叚;

家字号,春朝收领,住二墩子港(今属扬中市三茅街道);

风字号,不详。

第三节 紫阳堂朱氏辈分排序

长、春、锦、秀,华、国、文、章……

第四节 紫阳堂朱氏人物

朱熹(1130-1200),南宋著名理学家、思想家、哲学家、诗人、教育家、文学家。祖籍徽州婺源(今属江西),出生福建尤溪,侨寓建阳(今属福建南平)崇安。朱熹是宋代理学的集大成者,他继承了北宋程颢、程颐的理学,完成了客观唯心主义的体系。认为理是世界的本质,“理在先,气在后”,提出“存天理,灭人欲”。朱熹学识渊博,对经学、史学、文学、乐律乃至自然科学都有研究。其词作语言秀正,风格俊朗,无浓艳或典故堆砌之病。朱熹既是我国历史上著名的思想家,又是一位著名的教育家。他一生热心于教育事业,孜孜不倦地授徒讲学,无论在教育思想或教育实践上,都取得了重大的成就。

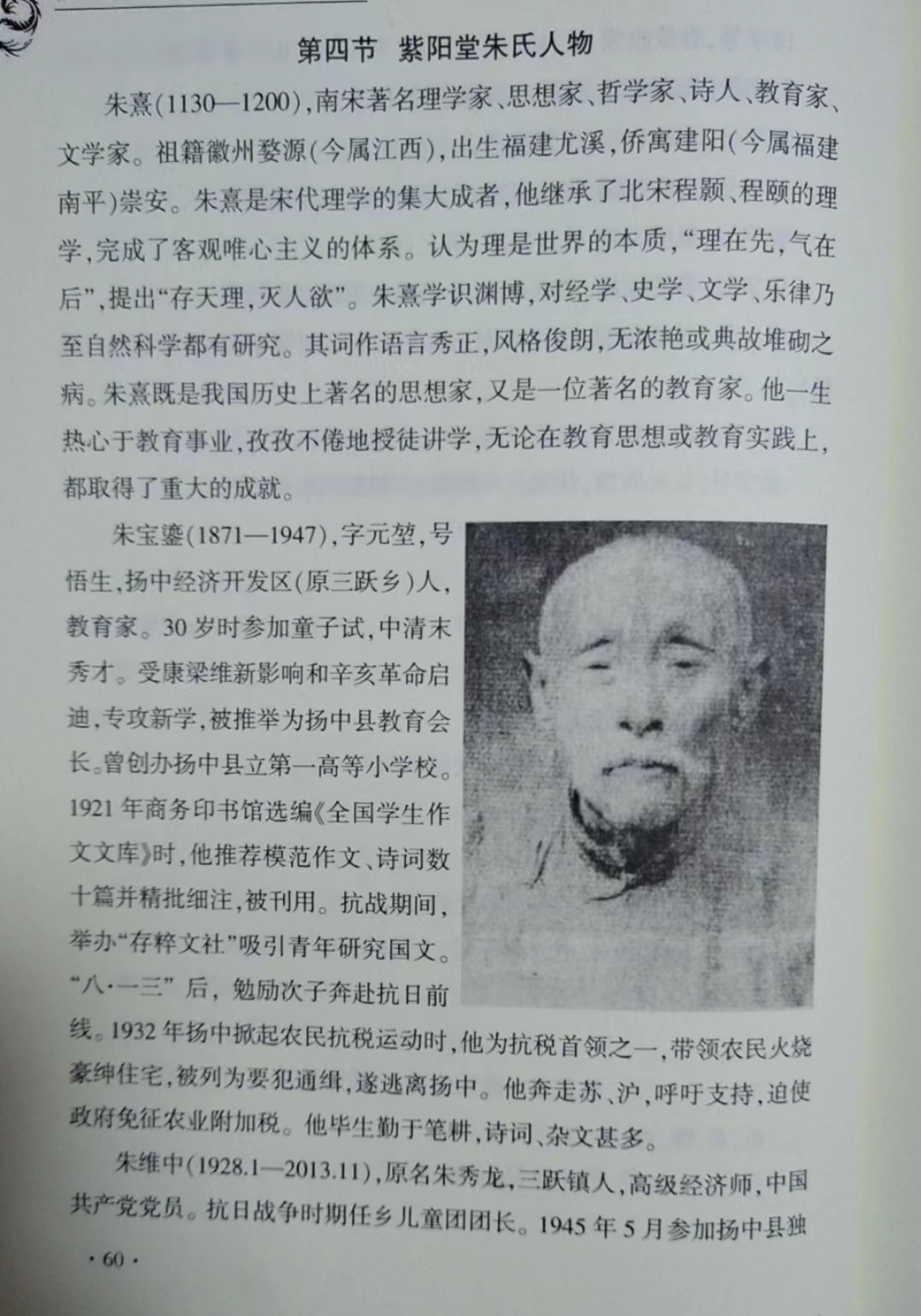

朱宝鎏(1871-1947),字元堃,号悟生,扬中经济开发区(原三跃乡)人,教育家。30岁时参加童子试,中清末秀才。受康梁维新影响和辛亥革命启迪,专攻新学,被推举为扬中县教育会长。曾创办扬中县立第一高等小学校。1921年商务印书馆选编《全国学生作文文库》时,他推荐模范作文、诗词数十篇并精批细注,被刊用。抗战期间,举办“存粹文社”吸引青年研究国文。“八·一三”后,勉励次子奔赴抗日前线。1932年扬中掀起农民抗税运动时,他为抗税首领之一,带领农民火烧豪绅住宅,被列为要犯通缉,遂逃离扬中。他奔走苏、沪,呼吁支持,迫使政府免征农业附加税。他毕生勤于笔耕,诗词、杂文甚多。

朱维中(1928.1-2013.11),原名朱秀龙,三跃镇人,高级经济师,中国共产党党员。抗日战争时期任乡儿童团团长。1945年5月参加扬中县独立团。该团整编为新四军一师二旅四团后,历任排长、连队文化教员、党支部书记、政治指导员。抗日战争中参加过攻打盐城、邵伯等战斗。解放战争中,参加过苏中七战七捷、涟水保卫战、宿北大战和淮海、渡江、解放大上海等战役,曾两次负伤,四次荣立战功,被评为三等甲级残废。1949年转业至扬中县,历任八桥区区长、区委书记,县委委员、公安局副局长、县委组织部长、县长、县委书记等职。1966年调任洪泽县委书记。1977年任武进县委书记。1981年任常州市委常委、副市长。1986年3月、1988年1月分别当选为常州市第九届、第十届人大常委会副主任。

第五节 紫阳堂朱氏家规家训家风

《朱熹家训》:

君之所贵者,仁也。臣之所贵者,忠也。父之所贵者,慈也。子之所贵者,孝也。兄之所贵者,友也。弟之所贵者,恭也。夫之所贵者,和也。妇之所贵者,柔也。事师长贵乎礼也,交朋友贵乎信也。

见老者,敬之;见幼者,爱之。有德者,年虽下于我,我必尊之;不肖者,年虽高于我,我必远之。慎勿谈人之短,切莫矜己之长。仇者以义解之,怨者以直报之,随所遇而安之。人有小过,含容而忍之;人有大过,以理而谕之。勿以善小而不为,勿以恶小而为之。人有恶,则掩之;人有善,则扬之。处世无私仇,治家无私法。勿损人而利己,勿妒贤而嫉能。勿称忿而报横逆,勿非礼而害物命。见不义之财勿取,遇合理之事则从。诗书不可不读,礼义不可不知。子孙不可不教,僮仆不可不恤。斯文不可不敬,患难不可不扶。守我之分者,礼也;听我之命者,天也。人能如是,天必相之。此乃日用常行之道,若衣服之于身体,饮食之于口腹,不可一日无也,可不慎哉!

第六节 紫阳堂朱氏祠堂

原朱氏宗祠,位于今扬中市三茅街道普济村。历史上的朱氏宗祠早已不见踪影,原址现为社区健身场所。朱氏宗祠占地9亩,坐北朝南,原有两进正房和一个大院以及附属厢房等建筑。后进为五开间,中间供奉有祖先牌位。后进厅堂内悬挂有多块匾额,房柱粗大。祠堂内每年都举行隆重的祭祖活动,举办家族宴会。朱氏宗祠在20世纪50年代末“大跃进”运动中被全部拆除。

祠堂是祭祀祖先的场所,对于家族来说意义巨大。民国版紫阳堂《朱氏族谱》卷一中有《建立宗祠记》一文,文曰:

我始迁祖太一公自徽至润曾立宗祠于朱秀巷。国朝康熙间,沧桑变易,向之庙貌巍峨者,无何而海市蜃楼矣。向之昭穆秩然者,无何而洪波浊浪矣.族人星散,故通一、通二公分支有分祠,我祖通四公则立分祠于细民洲三十圩北岸……嘉庆丁丑,族人……各分捐资契买陈姓基屋于细民洲,进木主而祀之.每年四季轮流供祭……道光丙戌,合修谱系、宗祠。

这段道光年间由朱氏族人朱廷美等撰写的文字,给我们清晰地勾勒出了扬中朱氏宗祠的演变情况。朱秀巷原建有朱氏宗祠,这是扬中朱氏的大宗祠,原本巍峨高大,但是在清康熙年间随地基一道沉入江中。此后,朱氏族人分散各地,通一、通二公分支建立分祠,通四公分支也在细民洲三十圩北岸建立分祠。通四公分支在清嘉庆丁丑年(1817)在细民洲购买了陈氏的基屋,先进行祭祀活动。道光六年(1826),续修《朱氏族谱》,建成朱氏宗祠。由此可见,今扬中市三茅街道普济村处于清代的细民洲,原朱氏宗祠为通四公支分祠,原位于三十圩北岸。

(信息来源:朱怀林《我从哪里来》一书,P55-62)

世界朱氏网编辑部

2024年3月19日转发

同一个世界,追求不同的境界,世界朱氏网追求:创新、文明、祥和、拼搏!

(有事找站长,支持世界朱氏网,长按扫码)

寻根问祖,查找家谱,就上朱氏家谱库,联系微信:19819884266。

寻根问祖、编修家谱,传播朱氏文化,品“中华朱氏酒”、“朱府囍酒”。金世佳和商贸有限公司总经理朱华情,19819884266。