细说明清两朝科举制度(1)

来源:管理员 | 上传者: 世界朱氏网 | 2023/04/17|浏览量:539

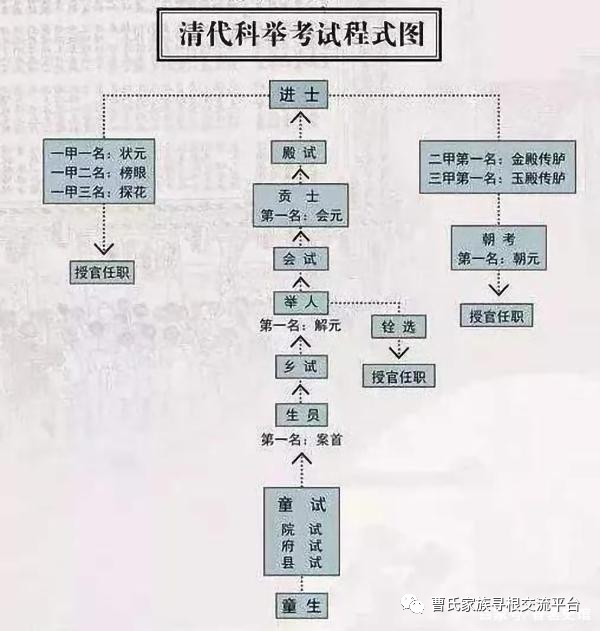

科举制度乃是我国古代最为重要的人才选拔制度,其从隋朝诞生以来,历经唐宋两朝发展,到明清时已经高度发达。那么,你知道明清时期,一名学子想要考中进士,要经过多少关的考验,考试过程是什么,考试内容又是什么呢?

童试:县府两级举办的基本测试,通过率相对较高

童试也称童生试,乃是明清科举考试的最低一级,可以视作读书人的晋升之始。童试主要分为县试和府试两个阶段,如果有幸通过了这两个阶段的考试,那么便可以获得童生的称号,如此才证明你已经具备了基本的文化知识和写作能力。

1.县试。主要在各县举行,通常由知县主持并担任主考官,由儒学署的教谕、训导监考,考试时间是每年的二月份。考试前一个月,各县会张贴公告,公布具体考试时间,这时考生便要尽快到县衙的礼房报名。

之后,考生便要开始做应试准备,首先要填写“亲供”,其中包括姓名、年龄、籍贯、体貌特征,以及曾祖父母、祖父母、父母三代存殁履历,过继者则要写本人亲生父母三代。接着,你还要找到与你一同参加考试的四个人,五个人互相结保,一旦作弊便要五人连坐。最后,你还要找到本县的廪生为自己证明,证明你所提供的资料全都属实,如此你才算有了考试资格。

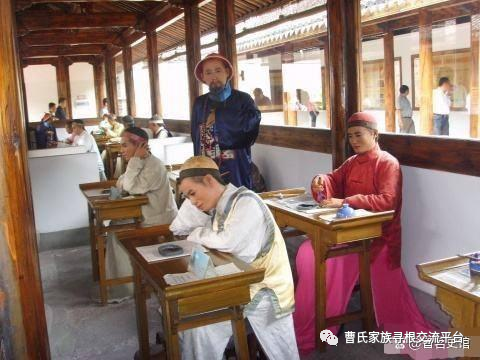

到了考试那天,你要带着提前准备的文房四宝和食物等考试用品,提前到达考场北面的“龙门”,经过“搜子”搜身后进入考场,在点名后领取考卷,并表明自己是由哪个廪生作保的,获得廪生确认后,便可进入座位答卷。

考试通常有四场或五场(由各县令具体确定),第一场考四书文两篇、五言六韵试帖诗一首,写的时候要注意格式和字数,不能超过七百字;第二场考四书文一篇,性理论或孝经论一篇,默写“圣谕广训”约百字,不能有错别字和涂改;第三场考四书文或经文一篇,律赋一篇,五言八韵试帖诗一首,默写前场“圣谕广训”首二句;第四五场连考,主要考经文、诗赋、经文、姘文。每场考试每隔数日举行一次,前一场考试通过者才有资格参加下场,且每场考试录取人数依次减少。

考试全部完毕,由知县对通过考试者进行排名,第一名称为“县案首”,只要没有其他问题,便不用再参加后面的府试和院试,直接获得秀才功名,其余通过者则获得了接下来参加府试的资格。

2.府试。顾名思义,由各府州举行的考试,通常由知府主持, 由府学的教授、训导负责监考,考试时间为每年的四月份。考试的报名和备考与县试基本相同。

考试当天,考生提前抵达考场,卯时一刻在接受初查后入场,在执灯小童的带领下分别前往各个考场,并在考场门口经过仔细的搜身检查后进入考场。与县试不同的是,府试除了考引(相当于准考证)之外,其他东西一律不得带入考场,笔、墨、纸全都由考场统一提供,过夜用的棉被也由考场提供。

考试内容以四书五经为主,其中《孝经》和《论语》为必选,《礼记》《左传》至少选一部,《诗经》《周礼》和《仪礼》三选一,《易经》《尚书》《公羊传》和《毂梁传》四选一。

府试共考帖经、杂文、策论三场,其中前两场各考一天,第三场连考两天。第一场考帖经,考生需要按照要求,将书中的内容默写下来,主要考察考生的记忆力;第二场考杂文,主要包括一些论、表之类的文体,主要考察考生的书法和习作能力;第三场考策论,主要考察考生对法律、时政、吏治等方面的理解和观点。

每场考试,考生都不得出考场,但每天可以休息三次,会有人送来饭食和清水,也可在专人的引导下入厕。要交卷时,考生也只需要拉动身边的小铃,便会有两人过来糊名,然后将考卷放入匣内,并收走笔墨等物,之后考生便可离开。

每次府试通常只录取数十人,分为甲、乙两等,其中前十名为甲等。同样的,府试第一名的“府案首”,也是直接获取秀才功名,而不必参加下一级的院试。

通过了县试和府试之后,考生便获得了“童生”的称号,这即表明考生已经具备了基本的文化知识和写作能力,同时也证明考生获得了正式参加科举的资格,可以进一步参加由省一级举办的院试。此外,童生还有一些其他特权,例如诉讼时不用跪拜,婚丧典礼时可以和官员同桌而食。