细说明清两朝科举制度(2)

来源:管理员 | 上传者: 中华朱氏网 | 2023/04/17|浏览量:589

院试:各省学政主持的入学考试,秀才录取率仅为10%左右

院试是指由各省学政主持的考试,因学政又称提督学院而得名,同时又因各省提学官称提学道,故也称“道试”。

1、院试。主要指的是每年举行的童生“入学”考试(清朝为三年两考),凡经府试录取的“童生”皆可参加。

院试的报名、填写履历、廪生作保的过程基本与府试、县试一样。通常由各省学政在省内各府州轮流举办,各府州的童生就近参加考试。

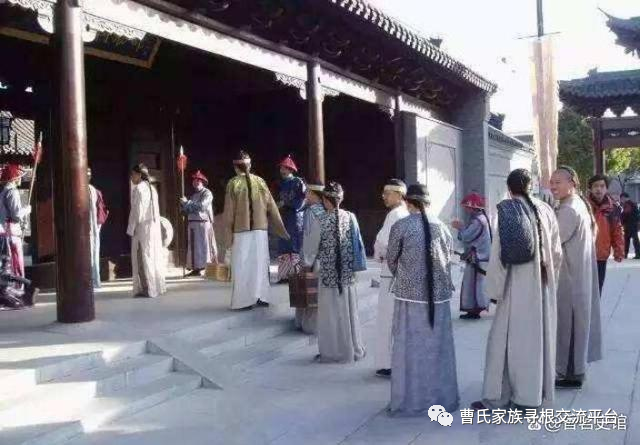

考试时,学政亲自到考场外点名入场,考生必须经过全面检查,然后到指定座位。点名结束后,升炮封门,学政坐大堂亲自写试题,主要考八股文与试帖诗,并默写《圣谕广训》百数十字。然后由文书用二尺高一尺宽的纸写成大字,贴在木牌上面,擎游供考生看,考生看后将题目抄下立即作文。题为八股文章一篇,题目限在四书以内,同时还要做一首五言六韵试帖诗,当日午后三点交卷。

考试分为正试、复试两场,为防止作弊,通常由五百里外较远的书院山长或幕友来评卷,第一场考试的录取人数为最终录取秀才的一倍,第二场考试再筛掉一半考生。通常情况下,秀才录取名额根据各地经济文化不同,各县录取人数从数人到二、三十人不等,由于名额有限,因而在古代,白发苍苍却仍为童生者比比皆是。

两场考试后三天发榜,通过的考生便获得了“生员”称号,即获得了进入府学、县学学习的资格。生员俗称秀才,如此便算脱离了平民阶层,拥有了一定特权,例如受免丁粮(免役税),又如司法特权,上堂不必下跪等等。

明朝嘉靖年间曾在三年内举行了两次府试,全国一共录取秀才4万余人,平均每个县录取13人,而每个县参加考试的,却多达两百人以上,也就是说录取率还不到十分之一。

2、岁考。秀才功名并非终身制,还要经受三年一次的学政考试,也被称为岁考。各省学政三年一任,通常在到任后的第一年组织科考,考试内容相对简单,主要是八股文章一篇和五言八韵诗一首。

岁考之后,秀才便被划分了等级,按成绩被分为三等,其中成绩最好的被称为“廪生”,由朝廷按月发放粮食,成绩更为优异者还有机会被选为贡生,获得进入国子监读书的资格;第二等的被称为“增生”,朝廷虽不再发放粮食,但也可以获得奖赏,“廪生”和“增生”都有名额限制;三等的被称为“附生”,指刚刚获得入学资格的生员。至于没能入等的,可就要被剥夺生员资格了。

3、科考。考取秀才之后,如果想要接着参加下一级的乡试,那么还要经历一次科考。通常在乡试前举行,考试成绩会被分为六等,其中第一等、第二等和第三等的前三名获取参加乡试资格。后三等非但没有了考试资格,而且第四等还要接受挞责;五等的要降级;第六等的最惨,还会被剥夺生员资格。通过科考获得乡试资格的,大约占生员的百分之十左右。

题外话:县试、府试、院试的第一名都被称为“案首”,如果三次考试都是案首,则被称为“小三元”。

乡试又称大比、秋闱,由皇帝钦命的主考官前往南北直隶及各省省城主持,凡本省生员、贡生、监生经科试合格者皆可应试。虽然生员原则上只允许科试第一、二等和三等前三名参加,但实际上通过录科、录遗(相当于由学政主持的补考)通过者,也都可以参加,但身世不够清白或父母丧事未满三年是不允许参加的。

乡试分为两种,其中“常科”每三年举行一次,通常在八月份举行,因考试时间固定,因而不再提前通知;另一种则是“恩科”,是指在发生重大事件时,由朝廷临时增加的考试,这种则会由朝廷提前通知。

乡试由朝廷委派翰林、内阁学士前往各地主持,各地布政使衙门则要抽调官员负责具体事项,其中在考场内办事的称为内帘官,主要负责监考和阅卷,例如主考、房官、内提调、内监试、内收掌等;在考场外办事的则称为外帘官,主要负责管理考场的事务,如监临、外提调、外监试、外收掌、受卷、弥封、誊录、对读等。

到了每年八月初六,由朝廷派遣的正副主考,以及地方抽调的官员们开始入闱,先举行入帘上马宴,内外帘官都要赴宴。宴会之后,内帘官进入考场内分配好的处所,监试官封门,此后内帘官便不再外出,且内、外帘官不相往来,有事只能在内帘门处交谈。

乡试共有三场,每场考三天,而且三场考试都要提前一天进入考场,即八月初八日、十一日、十四日进考场,考试后一日出场。

考生们进入考场时要经过严格的搜身,然后按次序进入自己的考棚,然后便会锁门,不再允许出入。考棚又叫“号房”,是贡院之中一间间独立的小房间,是考生在考试期间答卷、吃饭和住宿的地方,也就是说每场考试的三天之内,考生们的吃喝拉撒睡,都要在号房内完成,直到考试结束。

号房内的条件很简陋,通常只有上下两块木板,上面的木板做桌子,下面的做椅子,想要睡觉时,则将两块木板拼起来做床。此外,考棚里还会为考生准备一盆炭火、一支蜡烛,炭火即可用来取暖,也可用来做饭。

也正因此,乡试的监考通常较为宽松,监考官只负责查看考生是否作弊,除此之外,无论考生在号房里做什么,监考官员都不会过问。

乡试的考试内容,以《四书》、《五经》、策问为主,同时也考察考生的写作和思想问题,主要包括考生对于《四书》、《五经》的熟悉程度和理解程度,考生对于诏、判、表、诰等文体是否能熟练运用,同时还会抽取当时的时事政务四五条,要求考生结合经学理论发表议论或见解。需要注意的是,从明朝中期开始,策问便要求考生严格按照八股文的形式书写。

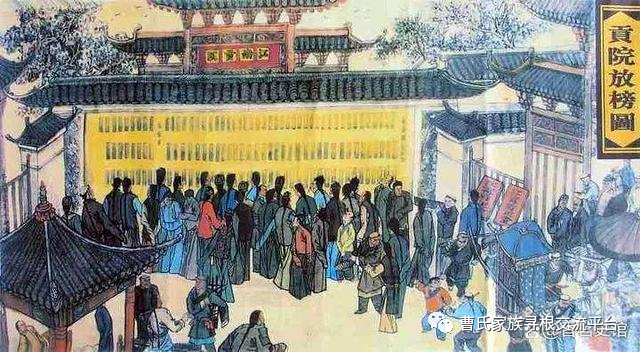

考试完成后,通常会在当年九月上旬或中旬放榜,这个榜也被称为乙榜,又叫乙科,因彼时正值桂花飘香,故而也称桂榜。凡是成功上榜,便是考中了举人,俗称孝廉,其中第一名被称为解元。

明清乡试录取的人数,通常由朝廷按照各省人口和文教情况分配,通常从数十名到一百多名不等,每次乡试全国录取总额约为一千人至一千二三百人。按照统计,明朝成化至嘉靖年间,全国乡试录取率维持在4%上下,而隆庆以后的录取率在3.1%左右,就录取率而言,举人可以说是科举中最难的一关,因而也有“金举人、银进士”之说。

当然,举人虽然如此难考,但考上之后的待遇却同样是质的飞跃。举人除了拥有秀才所拥有的待遇之外,其中经济层面最实惠的待遇便是免税权,即举人名下土地可以豁免皇粮国税,如此一来便会有百姓或乡绅主动将土地投效到举人名下,从而获得免税权,于是举人一跃便可成为地主。

政治层面最直接的便是入仕权,考中举人之后便等于拥有了做官的权力,虽然只是候补官员,但运气好点还是能够外放个七品知县,即便运气差点只能混个县丞、主簿等佐贰官,那身份地位也已经是大为不同,毕竟已经等于成为了统治阶层。