细说明清两朝科举制度(3)

来源:管理员 | 上传者: 中华朱氏网 | 2023/04/17|浏览量:547

会试:礼部举办的全国性考试,能否成为进士的关键一步

会试通常在乡试后次年的二月初九至十五日举办,因在春天举行,故也称春闱,又因多为礼部主持,故也称礼闱。明清两代于京城东南方向建有贡院,专用于举办会试,届时全国举子共会一处,比试科艺。

会试主考官通常有两人(清朝为四人),通常以进士出身的大学士、六部尚书以下,副都御使以上的官员充任。另有同考官多人(明初为8人,后有所增加,最多时曾达20人),多以翰林充当。

原则上,只要考中了举人,便拥有了参加会试的资格。但在清朝时期,为了防止考生或考官舞弊,又增加了磨勘和复试两道程序,磨勘便是在乡试放榜后,由主考、监临、布政使、知府等对中举考生的试卷进行勘验;复试则是在会试之前,由朝廷对各地举子的学识进行一次考察,要求所有举子在会试前的二月初十抵京,二月十五日开考,通常只考一文一诗,其中前一二三等准予参加会试,第四等要罚一科或一科以上,不列等者则要废黜举人身份。而如果因为路途遥远,没能按时参加复试,那么非但不允许参加会试,而且还要在会试结束后,再进行复试。

会试同样分三场举行,每三日一场,分别在二月初九日、十二日、十五日举行(明清略有不同),与乡试一样,同样是先一日入场,后一日出场。三场所试项目,四书文、五言八韵诗、五经文以及策问,与乡试大同小异。

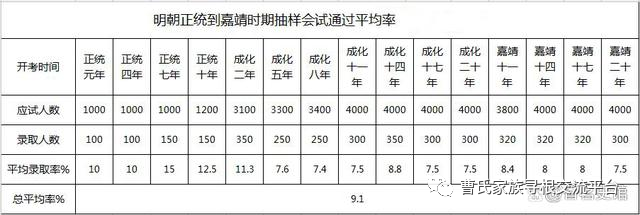

考试完成后,经过弥封、誊录、校对、阅卷、填榜,通常会在该年四月份放榜,因时值杏花绽放,因而也称“杏榜”。会试的录取人数不定,明朝通常在三百名左右,清朝则在百余名至三四百名不等(雍正八年最多为406人,乾隆五十八年最少为96人),整体录取率约为9%。

经过会试,考中者均称贡生,第一名称会元。此外,明清时期还会在正榜之外再列副榜,虽说录入副榜者没有参加殿试得中进士的机会,但也可以授予学校教官或其他低级官职,或直接收入国子监为监生,从而获得一定俸禄。

虽然会试之后还有殿试,但到了明清时期,如果没有特殊情况,那么殿试仅做排名,而一律不黜落。也就是说,只要考中了贡生,那么基本已经成为了进士的一员。

为了防止作弊,在正式殿试之前,还要进行一次复试,在紫禁城的保和殿举行,算是对贡生资格,即参加殿试资格的一种确认。通过复试的考生,便可参加接下来的正式殿试,通常在会试同年的四月二十一日举行,地点同样在保和殿。

殿试只考策问一道,试题由内阁大臣预拟数道,殿试当场由皇帝圈定。考生自黎明抵达皇宫,经过点名、散卷、赞拜、行礼等礼节,然后颁发试题。答题不仅要严格按照八股文,书法也要求必须采用馆阁体,字要方正、光园、乌黑、体大。

殿试只进行一天,日暮时分交卷,经受卷、掌卷、弥封等手续后统一封存。待阅卷日,考卷分别交给阅卷官八人,每人一桌,轮流传阅,然后选出考卷最优异的十份进呈皇帝,由皇帝亲自确定最终排名。

经过殿试后,录取之人共分三个等次,其中一甲共三名,分别是状元、榜眼、探花,称“进士及第”,又称“三鼎甲”;二甲若干人,约占录取者的三分之一,称“进士出身”,二甲头名称“传胪”;其余人为三甲,称“同进士出身”。

考生名次确定后,由填榜官填写发榜,这个榜称为甲榜,所谓的“两榜进士”,便是对乡试乙榜和殿试甲榜的统称。

放榜之后,皇帝还会御赐“恩荣宴”,所有考官和上榜进士皆前往礼部参加。宴会之后,便开始陆续进入封官任用阶段。其中一甲三人立即授职,状元授翰林院修撰,榜眼、探花授翰林院编修。

至于二三甲的进士,明清略有不同,明朝时会在其中选择长于文学及书法者,进入翰林院或六部观政(相当于实习),其中翰林院的称庶吉士,六部的称观政进士;清朝雍正以后,则要经由皇帝在保和殿举行的朝考,择优选择庶吉士。这个过程也被称为“点翰林”。至于没能留在京城的,则分别发放各部担任主事,或分赴各地分别任职。

明朝英宗以后,翰林便已经成为了朝廷的人才储备基地,时有“非进士不入翰林,非翰林不入内阁”之语,因而庶吉士又被称为“储相”(一甲三人自然也算),在官场上是具有一定优先提拔资格的。

以上便是明清时期科举的全过程,从考取童生开始,到最终高中进士,对于每一位学子而言都不是一条简单的路,其中既有满头白发的童生,终生难以考中秀才,同样也有二十余岁便高中进士,进而闻名天下者。