水利遗产作为一个相对独立的文化遗产,既有文化遗产共性,更有其特定的专业属性。本文讨论了水利遗产的特点,指出水利遗产应按工程和非工程遗产分为两大类,而每一大类遗产应有其物质文化和非物质文化两种性态。论文讨论了水利遗产的架构,列举了工程和非工程类遗产的类型,以及水利遗产评价体系,并阐释了认定的技术标准。

关键词:水利遗产、定义、分类、价值评价

自2000年都江堰成为中国第一个以水利工程为主题的世界文化遗产后,古代水利工程的文化与科学价值逐渐得到水利和社会各界的关注。近30年来,我国有上百处水利工程成为国家、省、市县级文物保护单位。近10年来相继有西湖、哈尼梯田、大运河等水利工程进入世界文化遗产名录或国家申遗预备名单。随着国家文化战略的推进,随着水利事业的发展,文化遗产保护与水利基础建设,与城乡、交通、文物等相关行业关系更为密切,也将愈来愈多地面临保护与发展的矛盾。尤其是2014年国际灌溉与排水委员会(ICID)实施世界灌溉工程遗产名录以来,我国迄今为止有23处灌溉工程遗产列入,这些遗产都是在用的古代水利工程。如何科学保护与合理利用已经称为相关水管理部门必须面对的问题。

图1 浙江丽水通济堰(2014年入选世界灌溉工程遗产)

为摸清我国古代水利工程的遗存现状,2010年水利部部署了我国第一次古代水利工程与水利遗产的普查。[1] 经过1年多的工作,2012年6月普查已经完成。根据“在用古代水利工程及水利遗产专项调查”,至少近600多处具有较高文化价值的古代水利工程,一直服役并持续发挥工程效益,有更多古代水文量测、水权标识、水利纪事碑等文物分散在基层水管理单位。[2] 水利遗产是水利可持续发展的典型,是中华民族文明进程实证,更是国家文化遗产的重要组成部分。

论文基于普查的成果,以及近10余年有关文化遗产研究和各种意见,讨论了与水利遗产定义和特点、遗产架构,以及遗产科学与文化价值评价的技术标准体系,遗产类型、价值认定要素,以期为今后水利行业的文化遗产保护工作的开展提供参考。

1.水利遗产的定义与特点

水利遗产的遗产指向是以工程为主体的文化遗存。本次普查成果反映出在古代水利工程及其相关文化遗存以外。还有相当多的非工程文化遗产分布,它们与历史时期国家水利行政管理有关,是历史时期水与社会,与文化相互影响的结果。定名为“水利遗产”,更能反映遗产的属性和内涵,即:水利遗产是历史时期人类对水的利用、认知所留下的文化遗存。水利遗产以工程、文物、知识技术体系、水的宗教、文化活动等性态而存在。

(1)古代水利工程是水利遗产的主要性态,其遗产价值体现在工程体系的多重效益;古代水利工程改变自然,也产生相应的文化、环境和景观效应。

特有的地理位置和自然环境,决定了水利是中华民族生存发展的必然选择。与自然抗争历来是古代水利事业的主流。因此古代水利工程是水利遗产的主要性态,它是中华民族伟大创造力的历史见证。

古代水利工程如果以工程效益作顶层的划分,应该基本包括:灌溉工程、防洪工程、城市水利、运河工程、园林工程等。但是,古代水利工程的效益是多方面的。例如北京城市河湖水系源于元代,为通惠河供水而建设的西山引泉工程及供水工程体系,同时具有城市供排水、园林景观等多方面的效益。都江堰灌区从来就不仅是农田水利工程,历史上水运、行洪都是它重要的效益。

为了维系工程效益,工程管理者必须保持与受益者之间的联系。这个联系古代是通过某种仪式实现的,相应的文化现象必然产生了,这就是水神崇拜。古代水利工程都有自己的水神和供奉水神的建筑。都江堰灌区供奉的水神就是其创建者李冰,并因岁修而衍生出特有灌溉的节日——开水节,因水神崇拜而诞生出二王庙、伏龙观等宗教建筑。古代很多灌区,祭祀水神的寺庙亦是管理场所,供奉的水神与用水约束碑刻融为一体,成为古代水利工程特有的文化现象。

图2 浙江盐官海神庙

古代水利工程为一个区域创造了河流,塑造了新的人居环境、生态环境和景观环境。如北京、天津、济宁。淮安、扬州、镇江、苏州、无锡、杭州、绍兴等城市受运河工程影响最大的城市,运河水道及其供水系统大多演变为这些城市的河湖水系。古梯田与丘陵、亚高山农林景观,新疆坎儿井与绿洲农业景观等都是与水利工程密切关连的自然景观。因此水利遗产的外延应包括水利工程塑造的自然与人文景观。

水利工程是与江河关系密切的工程,古代水利工程在其存续时间,不断利用自然和改造自然,同时技术的发展也带来了工程的演变。因此工程类文化遗产具有延续性。对于在用古代水利工程,应当尊重不断完善进程和结果。但是,作为水利遗产,其价值的认定应有相应的时空认定范围和作为遗产的技术标准。

(2)水利遗产还有非工程性态的遗存,它们不从属特定工程,而是特定文明或文化的标志,具有具有厚重的政治与文化意识,是历史时期“水”的管理,水的认知、水的宗教的历史见证。

中国水利起源、发展与华夏文明的历史进程同步的,水利历来是国家、地方政府最重要政务之一。水利遗产中非工程性态的遗存,通常以跨行政区的水行政管理建筑、水神及其建筑、水利文物、知识体系、水神祭祀活动等形式存在。非工程形态的遗产还包括因水旱灾害而衍生的文化遗产、水文遗产、自然遗产等。

非工程类遗产有特定的主体,外延则包括主体遗产的多方面文化影响力。自东汉以来国家订立了水神的石刻和画像,以及供奉祠庙、寺殿的规制,祭祀仪式和节日,这一传统延续至20世纪前,因此水利遗产中,水神及其崇拜建筑占有较大比重。水神有两种:人神和自然神。人神最普遍的崇拜是治水先祖大禹。大禹代表了华夏民族部族社会与农耕文明的历史转折,也折射了史前大洪水与文明关系,大禹治水还成为历代王朝尊崇的道德楷模。大禹石刻、画像,以及供奉祠庙建筑,遍及中华大地,官方祭祀活动延续至今。自然神中最常见的是龙、牛崇拜,供奉这些水神的龙王庙、河神庙或镇水宝塔,既是官方和民间祈求风调雨顺的祭祀场所,也是与水有关的民俗活动场所。还有一类非工程遗产是区域或国家的“水”管理机构建筑或遗址,如水利同知衙门、都水监遗址,以及相关碑刻、档案、文书等。总之非工程水利遗产是体现水利与社会、政治、文化、民俗等密切关连的真实见证。

图3 浙江绍兴大禹陵大禹像(袁云拍摄)

2.水利遗产架构

综上所述,水利遗产的建构呈二元圈层性态。二元,即工程和非工程两大遗产类型。圈层结构即核心及外延结合,核心是单一的主体,外延可能是由此衍生的众多遗产形态。工程类水利遗产,以水利工程为核心,其外延包括从属于工程的管理制度及体系,因水管理而产生的水文化活动,因水利工程产生的自然与人文景观。非工程类文化遗产是依附区域或国家的“水”的管理或水神崇拜而产生的“水”的文化建筑、“水”的文物、“水”的文化活动、文献典籍等文化遗存。概括而言:前者是物质到精神,后者是精神到物质(除自然类)。

目前通行的文化遗产分为物质和非物质两类。1972年联合国教科文组织通过的《保护世界文化与自然遗产公约》及《保护世界文化与自然遗产操作指南》(以下简称《文化遗产公约》及《指南》),列举文化遗产为:文物、建筑群、遗址,及相关文化景观。[2] 这是文化遗产的核心,也是国际对文化遗产的最早定义。

2003年,联合国教科文组织通过了《保护非物质文化遗产公约》(简称《非物质文化遗产公约》,非物质文化遗产从此成为独立的遗产类型,其定义为由各族群、团体、个人所视为其文化遗产的各种实践、表演、表现形式、知识体系和技能,及其有关的工具、实物、工艺品和文化场所。[3]

通过以上分析,对水利遗产而言,水利遗产大类的划分不应是物质和非物质的划分,而应是工程和非工程的划分。近年来,有学者提出了工程遗产的概念。指出工程遗产是“具有历史、科学、技术、社会综合价值的人类建构实践所产生的遗存”。[4] 在哲学层面工程的概念是:以建造为核心的人类活动。工程的内核是技术要素,而制约内核的则是资源、知识、经济、社会、文化、环境、政治等非技术要素。[5] 基于工程的哲学属性,工程遗产应是非物质与物质性态遗产结合。简而言之工程是社会、政治、科学技术的物质表达。可以这样认为:水利遗产的工程遗产类型,应包括工程与非工程构成要素,列举工程类水利遗产主要构成应为:水(河)工建筑或遗址、人工水道或遗迹、水利纪事碑、水神实物及其建筑;从属于工程的管理规章制度、本土特有的水利知识与技术体系,水(河)工工具、水管理制度及其文书档案,与工程维护相关的仪式或民俗活动(如禹祭祀、都江堰开水节)、水崇拜仪式等。

图4 浙江诸暨古井桔槔灌溉工程(2015年入选世界灌溉工程遗产)

非工程类的水利遗产同样具有物质和非物质的性态。非工程水利遗产列举的类型有:水神(以石刻、画像等)以及供奉建筑(如禹及禹王庙,河神及河神庙)、祭祀仪式或节日;水行政管理建筑或遗址(如北京(元)都水监遗址);古代“水”知识体系、技能,通常以著述、工程规范的形式保留。非工程类文化遗产还可以分出自然类水利遗产,主要类型可以列举为江河故道、水灾害、水文等。江河故道应涵盖河工建筑遗存、渡口、地标及其建筑等外延遗存;因为自然灾害而产生的灾害遗址,如洪水冲毁的村落、城镇遗址或洪痕遗迹、石刻,水文遗产包括河道洪枯水位石刻、洪涝档案、河道水位量测设施等。

图5 浙江绍兴鉴湖

3.水利遗产价值评价要素及阐释

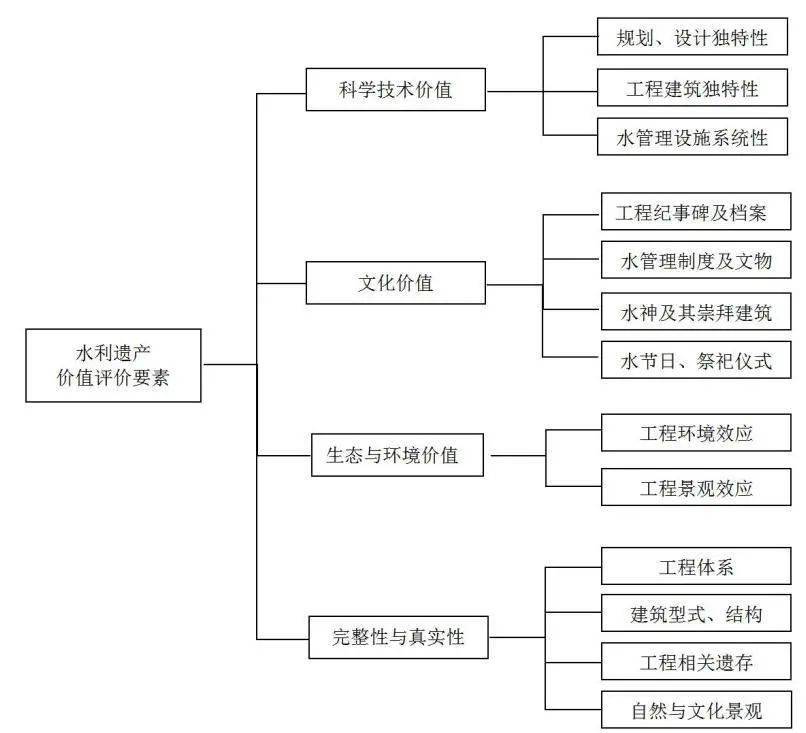

水利遗产以核心性态决定遗产所归属的大类,而外延部分则决定了遗产构成、遗产价值。鉴于此评价要素(或指标体系)应由四部分构成:科学技术价值、文化价值、生态与环境价值、真实性与完整性。体系构成及各评价要素阐释如下:

▲ 评价体系及价值认定技术标准框架图

(1)科学技术价值

水利遗产的科学价值体现在对自然的认知,对江河规律认知基础上的水资源合理利用,工程对自然环境的改造。理念和技术通过建筑来表达,评价技术标准包含规划科学性、工程建筑独特性(地域特点、建筑的结构与材料)、用水管理设施等技术标准。

图6 浙江宁波它山堰 (2015年入选世界灌溉工程遗产)

(2)文化价值

包括工程兴建与延续对历史的实证价值,水利工程的文化影响力作为评价的技术标准。

(3)生态与环境价值

生态价值是指水利工程对自然环境影响。环境价值是工程的环境与景观效应,如与渠系关连的田园景观;引水蓄水工程产生的河湖景观、山林景观等。

(4)真实性与完整性

这是指水利遗产的存续现状。在我国水利遗产中有相当部分是仍在发挥效益的古代水利工程(或称“在用古代水利工程”)。古代水利工程为适应江河演变,而不断地改造与完善,工程的延续性是水利遗产的重要特点。但是,作为一类文化遗产,水利遗产真实性、完整性认定,仍然须以具代表性的工程建筑群、建筑型式,与工程相应的历史自然环境与文化景观存在为原则。

古代水利工程或水利活动的影响可能是负面。如运河的开凿对区域自然水系的干扰,加重了区间洪涝灾害。水利工程的兴建和可能对社会经济以极大冲击,以民间沉重的劳役,极度赋税为代价。这是价值客观评价的应有之义,而不是褒或贬道德或理念标准。

4.结语

根据水利遗产特点和遗存现状,水利遗产应以工程遗产和非工程遗产划分为两大类,每大类遗产物质与非物质形态融为一体,共同构成其科学、技术、文化价值。

参照1972年《公约》文化遗产类型,水利遗产的工程遗产和非工程遗产以三种类型存在,即工程、水利文物、遗址(遗迹)。每一类型遗存列举如下:

古代水利工程

①按工程效益分为运河工程、灌溉工程、防洪工程、水力工程等。②按水(河)工建筑群分为枢纽工程、渠首工程、渠系工程、引水(水源)工程等);③按存续现状分为在用古代水利工程、水(河)工建筑遗址、坝工遗址、江河大决口或故道等。④按单体建筑,分为闸、坝、埭、堰、涵、龙口等;

水利文物

①水利设施,水文设施(江河水位题刻、水则)、水管理设施(水志桩或水则)、提水机具(龙骨水车、辘轳等)、水力机械(水磨、水碾、水轮水车);②工程管理设施 用于控制疏浚工程量或质量的标识,如题刻或标识卧铁;③工程档案及文书(如水冊)、纪事碑(工程建设、重大水利事件等);④水神及其崇拜建筑 水神石刻、画像等;

图7 水碓

水文化建筑、遗址(或遗迹)

①水行政管理机构建筑或遗址;③水神供奉建筑及遗址;④其他。[6]

最近10年,文化遗产与保护的理论发生了历史性转折,即从“文物”向“文化遗产”的改变。[7] 这也是水利遗产不等同水利文物的理论支撑。水利遗产具有工程和非工程性态、具有相应的技术与文化建构和时空尺度,以及自然与人文景观,这是水利遗产价值评价要素,也是实施水利遗产保护的技术准则。

· 注释 ·

[1] 中国水利水电科学研究院水利史研究所,《在用古代水利工程与水利遗产调查报告》,2012年1月)。根据水利部文件《关于开展在用古代水利工程与水利遗产调查工作的通知》(办规计〔2010〕11号),本次调查包括中国大陆各省(自治区、直辖市)及新疆建设兵团,调查时间自2010年1月至6月,历时6个月

[2] 联合国教科文组织世界遗产中心等,《国际文化遗产保护文件选编》,文物出版社,2007

[3] 联合国教科文组织,《保护非物质文化遗产公约》第1条

[4] 中国文化遗产研究院,《大运河清口枢纽工程遗产调查与研究》,第二部分理论-运河遗产的工程性研究,文物出版社,2012,43

[5] 殷瑞玉等,《工程哲学》,高等教育出版社,2007, 68

[6] 限于普查时间和范围,可能还有其他的水利遗产种类存在,如类似历代治水功臣墓、丰满电站劳工墓等。

[7] 单霁翔,《文化遗产保护转型过程中的城市文化问题》,引自《建筑与文化》2007年第10期)

(本文在《中国水利》2012年第3期发表,本次根据水利遗产保护和利用面临的问题做了修改)

(信息来源:网络,编辑:戴秀丽、茹静文)

世界朱氏网转载

2023年9月1日