苗蛮集团与“神话人物”蚩尤

来源:管理员 | 上传者: 世界朱氏网 | 2024/01/03|浏览量:764

蚩尤,也是同理,只不过蚩尤成了中华文化的“反面人物”,任何“不好”的东西都加在蚩尤身上。与蚩尤同类的是南方的“苗蛮集团”,他们出现的时间稍晚,约在尧舜禹时与华夏集团爆发战争。

苗蛮集团失败后,也被华夏集团钉上了“蚩尤”的标志。

三大文明源与部落联盟

按照传统历史观点,中华文化起源于华夏文化(河洛文化),其它如东夷文化与苗蛮文化属于“反贼”,是要被讨伐的。且传统观点又认为,炎帝黄帝时期天下一家,大家处在同一介“朝廷”里任职,所以很多“历史人物”彼此都有关系。

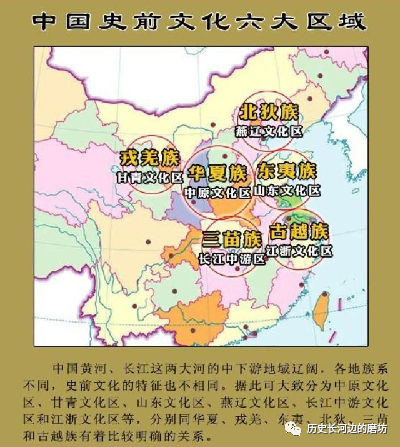

随着新思想方法的传入,再加上历史考古的发掘,大家才慢慢发现,中华文化是多源头的,以目前所挖出的遗址为证据,不同专家会划出不同文明范围,得出不同的结论,如图。

比较让大家不反对的是将中华文明分为三大类;华夏文化,东夷文化与苗蛮文化。因为这三种文化都有“独立”的文化源头与传承路径。

比如苗蛮文化中的核心,其文化发展序列为油子岭文化、屈家岭文化、石家河文化和周代等四个基本阶段。

部落联盟

原始社会下,最基础的单位是氏族,它是以血缘关系结合的人类社会群体,其成员一般有一个共同的祖先。

当生产的发展和社会的进步,人口繁殖速度加快,氏族中的一部分人开始向外拓展自己的生存空间,形成了新的氏族。几个新老氏族为了生存或者其他目的相互结合在一起,这就是部落。

部落通常有自己的名称与领土,拥有共同的语言、共同的经济、共同的文化和生活方式、共同的宗教与祭祀仪式和公共事务管理机构。比如黄帝部落,炎帝部落等。

部落之上便是部落联盟,它形成于原始社会晚期,由有血缘关系或相毗邻的、有共同目的的部落结成部落联合组织。

部落联盟的成形,通常是为了军事行动,即为了拓展生存空间,必须与其它部落联盟展开战争。

中国这片大陆上,成型的大型部落联盟有三个。这三大部落有相对独立的文明源,且距离较远,又都在相对适合的方式发展,他们生活在黄河、淮河与长江三大流域,彼此兼并联合发展,相继发展出中华文明三大集团;它们是分布于黄河中游顺黄河向下游发展的炎帝黄帝部落联盟;分布于黄河下游溯河而上向中原发展的太昊少昊部落联盟;以及分布在江淮之间、古荆州地区北上发展的苗蛮(三苗)部落联盟。

蚩尤部落与“涿鹿之战”

苗蛮集团的范围,用《战国策》的话说;“昔者,三苗之居,左彭蠡之波,右有洞庭之水,文山在其南,而衡山在其北。”彭蠡即鄱阳湖,洞庭即洞庭湖,衡山即今安徽霍山县南岳山,大概范围就是今天的湖北湖南江西一带。

黄帝时期,蚩尤部落与少昊部落同属东夷集团,二者联盟,称为“九黎”,其中蚩尤居于主导地位。慑于这个联盟的威力,炎帝才与黄帝结成同盟的。

二大部落联盟为夺适于牧放和浅耕的中原地带,爆发“涿鹿之战”。关于“涿鹿之战”应该是一个长期的对抗过程,并不是一战定胜负。

二大集团的争夺,以史料来看,蚩尤部占优势。《龙鱼河图》载:“黄帝摄政,有蚩尤兄弟八十一人,并兽身人语,铜头铁额,食沙石子,造立兵仗刀戟大弩,威震天下,诛杀无道,不慈仁。”

“蚩尤兄弟八十一”指的是蚩尤的兄弟部落众多,“并兽身人语”,指的是部落图腾。“食沙石子,造立兵仗刀戟大弩”,这应当是后人附会,因为原始社会的工具很简单,木头绑石头,就成石斧了。至于金属,商朝才出现成规模的青铜器,春秋中后期才有铁器。

不过,原始社会不排除蚩尤部掌握金属冶炼术并能使用少量金属武器的原始部落,且以金属武器武装了一支强大的军队。

但即使蚩尤部有如此大的优势,“涿鹿之战”还是输了,原因大概有二个;

其一,少昊部落离去,同盟解体。

大禹总结这段历史时说;“蠢兹有苗,昏迷不恭,侮慢自贤,反道败德,君子在野,小人在位,民弃不保,天降之咎。其中“君子在野,小人在位”,即说明少昊蚩尤联盟内部矛盾重重。

其二,除内部矛盾外,少昊蚩尤等部落内部也有问题——“及少昊之衰也,九黎乱德,民神杂揉,不可方物。”

远古人认识是很浅的,是真认为天上有一个神控制万物,如果不尊敬神,就会有惩罚,这即是“民神杂揉”,神权出了问题国家权威就无法行使,整个组织的运转就会出问题。

蚩尤失败后,又因为蚩尤部过于惊人的战斗力,所以“蚩尤没后,天下复扰乱,黄帝遂画蚩尤形象以威天下,天下咸谓蚩尤不死,八方万帮皆为弭服。”

蚩尤部失败后,部分人投了华夏部落,部分人南下与苗蛮文化融合。

苗蛮部落联盟

蚩尤余部南下后,促进苗蛮文化极大的发展,苗蛮集团壮大后,北上与华夏集团的尧舜禹爆发战争。

《山海经·海外南经》:“昔尧以天下让舜,三苗之君非之,帝杀之。有苗之民叛入南海,为三苗国。”

《吕氏春秋》载:“尧战于丹水之浦,以服南蛮。舜却苗民,更易其俗。”

《淮南子》说:“舜执干戚而服有苗。”

大禹时期,对江汉地区最主要的民族——三苗部落进行过大规模的征伐战争。

“三苗大乱,天命延之……禹亲把天之瑞令,以征有苗……苗师大乱,后乃遂几微,禹既己克有三苗,焉磨为山川,别物上下,卿制大极,而神民不违,天下乃静。则此禹之所以征有苗也。”

大禹攻下了三苗,并对三苗进行一定的管控,比如“迁三苗于三危”,这里的“迁三苗”并不是指将苗蛮全部人员迁至边地,因为以当时的条件,不可能做到。“迁三危”只有可能是迁三苗的首领。

以上算是对华夏集团与三苗集团斗争的“官方(华夏)”说法,因为华夏集团是胜利者。

另一种有意思的说法是,苗蛮文化发展过于“快速”,引起了华夏集团的恐怖,于是南下灭了三苗。

比如《吕刑》载;“若古有训,蚩尤惟始作乱,延及于平民,罔不寇贼,鸱义、奸宄、夺攘、矫虔。苗民弗用灵,制以刑,惟作五虐之刑曰法。杀戮无辜,爰始淫为劓、刵、椓、黥。”

这话最核心的一句是“苗民弗用灵,制以刑,惟作五虐之刑曰法。”

之前的文章时写过,远古人们是相信“神”的,人们祭祀神,诉求神用“灵力”保护或惩罚人们,而苗民不用“灵”,用“刑”,这是一种历史进步的方式。

不过,最开始的进步很可能是“大乱”,因为它打破了原来的传统生活秩序。当华夏集团看见苗蛮“大乱”,极有可能趁机进军,灭了三苗后,华夏集团吸取其中的优点,也“作刑”,如皋陶“令民皆则禹。不如言,刑从之。”

大禹吸收三苗的“乱刑”后,社会形态朝着阶级社会前进,由“公天下”变成“家天下”,这也算三苗间接参与了华夏国家的缔造。