风涌云起的明清代朱姓英才、人杰(续)

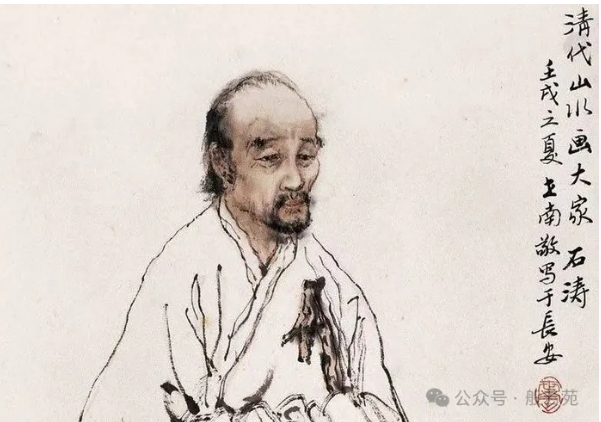

中国画艺史上第一人朱若极(石涛)

朱若极(约公元1642—1707年),字石涛,号苦瓜和尚、大涤子、 清湘陈人等,法号原济(一作元济),人称苦瓜和尚,以字闻世。祖籍安徽凤阳,明太祖朱元璋之长兄朱重四后裔,第11代靖江王朱亨嘉之子,原籍广西桂林,为广西全州人。与朱耷(八大山人)、髡残(石溪)、渐江(弘仁)]合称“清初四僧”。是中国绘画史上具有独特贡献的一位十分重要的人物,明清时期最富有创造性的杰出画家。既是绘画实践的探索者、革新者,又是艺术理论家,是中国传统画论的集大成者。摹古派领袖人物王原祁评曰:“海内丹青家不能尽识,而大江以南,当推石涛为第一。”

朱若极(石涛)生于明朝即将灭亡之时。明亡后,其父朱亨嘉自称“监国”于桂林,不久同室操戈,被唐王朱聿键擒后,移送至福州,废为庶人,幽死。时,朱若极年仅3、4岁,由太监(也就是后来也成为和尚的喝涛)带至全州湘山寺隐姓埋名,出家削发为僧,遁入空门。从此,云游四方,颠沛流离,漂泊或居留于异乡客地,辗转于广西、江西、安徽、江苏、浙江、陕西、河北等地,足迹达半个中国,到晚年才定居扬州。

朱若极从显赫的皇族后裔沦为贫民,从而遁入空门,浪迹天涯。这饱尝人世间艰辛的坎坷生活境遇,给他的艺术道路带来了很大的影响。自然景观的长期熏陶,身世不定的人生感念,在流浪漂泊、游历名山大川的大自然的美妙景致中,在体悟人与自然和谐相处之意境美的人生道路上,朱若极潜心学习绘画,经过数十年的钻研磨砺,他以其“搜尽奇峰打草稿”、“山川与予神遇而迹化”的绘画艺术理念,独辟蹊径的画技渐趋成熟,探索出多种表现绘画艺术的创新之法,进而形成了自己的独特绘画艺术风格。

朱若极工书法,能诗文,善书画,其画擅花卉、兰竹、蔬果,兼工人物,尤善山水。山水画作多以奇山怪石为题,画面萧索,用笔艰涩,似乎满腔的悲愤都凝聚在笔端,再通过画面表现出来。而其绘画艺术理论——《苦瓜和尚画语录》,作为其一生绘画实践与求索的理论结晶,则更是中国画艺术美学思想宝库中的重要财富。

朱若极的前半生主要在桂林和湘水间流浪,已有画名。清顺治末年,应友人之邀,北上京城。途径扬州,借住于天宁寺。当时的扬州,地处交通要冲,商旅云集,经济繁荣,文化发达。许多文人墨客到此都流连忘返。朱若极也被这种社会环境所吸引,在此居留多日。寺院主持和尚悉知朱若极的画名,遂请他为寺院留点墨宝。若极欣然答应,画了72幅画,每幅画上一座山峰,72峰各具形神,韵致相异,令扬州人士倾服。后,扬州画家以“八怪”(八位书画家:汪士慎、李鱓、金农、黄慎、高翔、郑燮、李方膺与罗聘)为代表,在画坛上自成一派,就是在一定程度上受到了朱若极的影响。

此后,朱若极继续北上,在京师一带游历3年。清康熙三十年(公元1691年)再次回到扬州,并定居下来,在这里度过了他的晚年人生,直至终老天年。进入晚年的朱若极,以卖画为生,并自还俗后,又有家口之累,故其作品相当丰富,画艺达到了炉火纯青的高峰阶段。代表画作有《余杭看山图卷》(康熙32年)、《卓然庐图轴》(康熙38年)、《溪南八景图册》(康熙39年)等,件件精绝,是朱若极绘画作品中出类拔萃的佳作。

在此期间,朱若极还一边作画,一边与朋友谈艺说禅。并结合自己书画艺术创作的实践,对绘画技巧进行理论总结,著成声名远播、影响深远的《画谱》。直到近代,著名画家齐白石、张大千等仍受到朱若极画风的影响。

清康熙四十六年(公元1707年)七月,朱若极画了《设色山水册》(书画十二帧),自此之后朱若极画迹不再出现。这一年秋冬之际,朱若极因病走完了他的一生,年66岁。卒后葬在扬州蜀岗之麓。

烟花三月游扬州映像:扬州八怪塑像(2024)

综观朱若极的一生及其作品,以下一些方面是值得一提的。

朱若极一直对自己的身世和处境感叹不已。这种情绪也在他的画作中多有体现和反映。据《明史》第118卷的记载可知,第一代靖江王朱守谦死后,子朱赞仪袭封其位,“赞仪恭慎好学”颇得朝廷信任,曾奉命到各地视察晋、燕、周、楚等13个藩王事务,所以在石涛作品上,常盖有“靖江后人”白文方印,或“赞之十世孙阿长”朱文长方印,这即是画家对自己身世的表白,又是画家对十世祖朱赞仪的深情遥念。明朝的灭亡,家道的中落,让他的社会地位和生活发生了翻天覆地的巨变。对此,他在晚年写给同为明王室后裔的朱耷(八大山人)的一首诗中,就深深的表达了他的沧桑之感和兴亡之叹:“金枝玉叶老遗民,笔研精良迥出尘。兴到写花如戏彩,眼空兜率是前身。”

朱若极一生勤于创作,传世作品甚多。民间有朱若极作品的收藏者不少,但大多不是精品。精品主要藏于公立的故宫博物院和上海博物馆。其中北京故宫博物院所藏的山水题材代表作有:《搜尽奇峰打草稿图卷》,苍浑奇右,骇人心目;《清湘书画稿卷》,集诗、书画于一纸,山水、花卉、人物俱备,笔墨苍劲奇逸,挥洒自如;《采石图》,绘南京采石矶风景,构图新奇,笔墨洗练;《横塘曳履图轴》,用笔放逸,墨色滋润;《云山图轴》,以截取法取景,云山奇石,水墨淋漓。兰竹、花卉题材的代表有《梅竹图卷》《蕉菊图轴》《墨荷图轴》等。上海博物馆所藏精品有:《山林乐事图轴》《看梅园图》《梅竹兰图》等。

朱若极一生的绘画作品,无论是寻丈巨制,还是尺页小品,都具有十分鲜明的个性和时代气息,观之令人难以忘怀。从传世作品看,朱若极在画史上不仅称得上是一个有创新才能的画家,同时也是创作题材广泛的多产作者。朱若极作画,布局力求新奇,表现手法富于变化,又能独特、和谐地统一成自己的风格特色。无论是黄山云烟,江南水墨,还是悬崖峭壁,枯树寒鸦,或平远、深远、高远之景,其笔墨都雄健纵姿,意境翻新,面目独具,于气势豪放中寓静穆之气,笔情恣肆,作品淋漓洒脱、酣畅,具有一种豪放郁勃的气势,以奔放之势见胜。朱若极的这一绘画技艺和风格,对清代以至现当代的中国绘画发展产生了极为深远的影响。

朱若极是一个僧人,他从禅门转入画道,因而他的画风似有一种超凡脱俗的意境,无论是山水、人物、还是花卉、走兽都有很高的艺术成就。自然界的真山真水赋予他深厚的绘画素养和基础,他在自然的真实感受和探索中加以对前人技法长处的融会,因而他对绘画创作强调“师法自然”,把绘画创作和审美体系构成为“借笔墨以写天地而陶泳乎我也”。

朱若极自号苦瓜和尚,餐餐不离苦瓜,是历史上吃苦瓜最多和对苦瓜情有独钟的最有名的人物。他甚至把苦瓜供奉案头朝拜。他所总结的他的绘画艺术理论,以《苦瓜和尚画语录》为题。他的画作中那种奇险兼秀润的独特风格,笔墨中所包含的那种淡淡的苦涩味,无不与苦瓜相关。他对苦瓜的这种感情,也与他的经历、心境有着密不可分的关系。

烟花三月游扬州映像:扬州的假山叠石艺术(2024)

在中国绘画史上,名传青史的画家颇多,但像朱若极这样具有杰出艺术才华,并为今人大力推崇的却不多。有人称朱若极(石涛)是中国绘画史上屈指可数的伟大人物之一,把他看成清代以来300年间的书画第一人,从他的绘画技艺及绘画艺术理论等方面看确是当之无愧的。这样的说法,并不过分。他力主张绘画技法的变革和创新,既吸收传统文化的精髓,又不为传统精神所束缚,反对墨守成规,敢于破陈法,因而他的画艺不仅高出于同时代许多画家之上,在中国绘画史上也是出类拔萃、屈指可数的。他不仅画艺高超,所作凡山水、花鸟、人物、走兽无不精擅且富有新意,还有高深的美术理论,一部《画语录》深刻地总结了这位画坛奇才的绘画艺术观和美学思想,对后世产生了重要影响。他的艺术主张和绘画实践,为中国画向近、现代的发展作出了重要贡献。

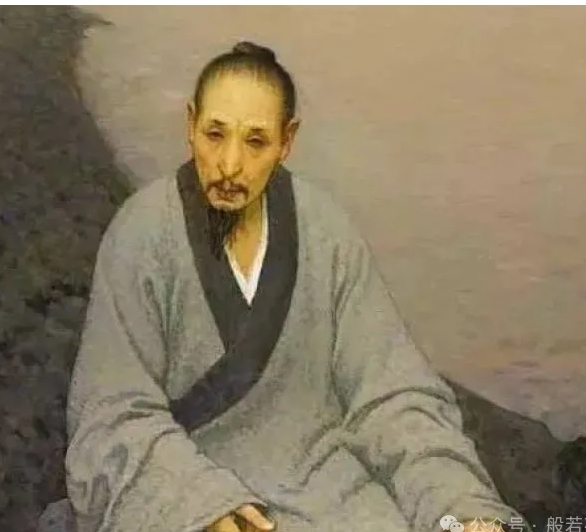

可与朱若极齐名的国画宗师朱耷

朱耷(公元1626—约1705年),字刃庵,别称八大山人,江西南昌人,明太祖朱元璋第17子宁献王朱权9世孙,其祖父和父亲都擅书画,从小就受到浓郁而良好的艺术熏陶。朱耷天资聪颖,勤奋用功,少时即以才气闻名。明王朝灭亡后,清朝大肆追捕朱明室成员,朱耷遂隐居奉新山,落发为僧,法名传綮。在谈禅说佛之余,勤奋作画,终成国画一代宗师,清初画坛“四僧”之一。

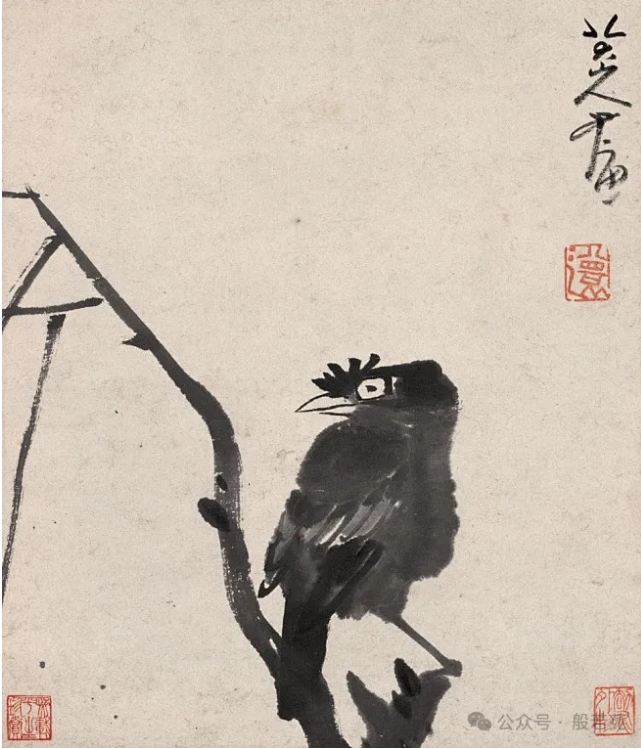

朱耷善画山水和花鸟。其画笔情恣纵,不构成法,苍劲圆秀,逸气横生,章法不求完整而得完整;一花一鸟不是盘算多少、大小,而是着眼于布置上的地位与气势,是否用得适时,用得出奇,用得巧妙。如在绘画布局上发现有不足之处,有时用款书云补其意。

朱耷能诗,书法精妙,他的画即使画得不多,有了他的题诗,意境就充足了。他的画,使人感到小而不少,画面精细工致,劲挺有力。其巧妙之处,非他人所能比。同是“奔放”,却与别人放得不一样;同是“滋润”,也与别人润得不一样。如画鱼、鸟,曾作“白眼向人”之状,抒发愤世嫉俗之情。

“白眼一翻,世界与我无关”(八大山人朱耷)

朱耷的花鸟画风,大致可分为三个时期,早期(50岁以前),多绘蔬果、花卉、松梅一类题材,以卷册为多。中期(50至65岁),喜绘鱼、鸟、草虫、动物,形象有所夸张,用笔挺劲刻削,动物和鸟的嘴、眼多呈方形,面作卵形,上大下小,岌岌可危,禽鸟多栖一足,悬一足。晚期(65岁后),笔势变为朴茂雄伟,造型极为夸张,鱼、鸟之眼一圈一点,眼珠顶着眼圈,一幅“白眼向天”的神情。他画的鸟有些显得很倔强,即使落墨不多,却表现出鸟儿振羽,使人有不可一触,触之即飞的感觉。有些禽鸟拳足缩颈,一副既受欺又不屈的情态,在构图、笔墨上也更加简略。这些形象塑造,无疑是画家自的写照,即“愤慨悲歌,忧愤于世,一一寄情于笔墨”。

朱耷的画,在当时影响并不大,但对后世绘画的影响却是巨大而深远的。他的艺术成就主要一点,不落常套,自有创造,严整而能放。清代中期的“扬州八怪”,晚期的“海派”以及现代的齐白石,张大千、潘天寿、李苦禅等巨匠,莫不受其熏陶。

今著名学者黄锦祥赞其“笔笔精奇妙不可言!”评论家王进玉说:“如果你真正读懂了八大山人,你会发现虽然扬州八怪风貌各异,且成就非凡,但他们加在一起却终究抵不过一个八大山人。”

朱耷的诗文因其古怪幽涩的格调而充满了神秘性和讽刺性。57岁以前所有书画作品上的题画诗文,总体特征和倾向是借书画抒发自己的遗民思想、人品气节,往往将禅家遏语和历史典故杂糅在诗文之中,因而诗文隐晦曲涩。如《传綮写生册》中的《题画湖石》:击碎需弥腰,折却楞伽尾:浑无斧凿痕,不是惊鬼神。又如52岁作的《梅花图册》中的《题折枝梅》:三十年来处士家,酒旗风里一枝抖。断桥荒藓无人间,颜色于今似杏花。这首诗,几乎像作自似的描述了诗人的人品和气节。57岁还俗后,其诗文的风格特点则呈现出以“无惧为胜”,大胆超越前人和自我的面貌。这一时期朱耷有许多真知灼见的诗文涌现,如《书法山水册》的题识之中,就有“书法兼之画法”两节题文,而“书法兼之画法”的明确提出,是前无古人的。

可以认为朱耷晚年艺术上的杰出成就,在很大程度上是与后期诗文风格特点的转变密切相关的。正如他在《书法山水册》中的一节题识反问:“文章非人间世之书画也耶?”朱耷晚年诗文的突出特点,就是建立在其艺术观与人生观相互统一的基础上的,这也正是他晚年诗文的精髓。

清政府在肃清明朝残余抵抗势力后,为笼络人心。争取汉族文人的支持,遂开设博学鸿词科,以吸引汉族士人。时,朱耷已年过半百,为坚持与清王朝的不合作态度,他装成疯癫状,忽大笑,忽痛哭,在市井闹区旁若无人。也就是这时,他在绘画方面的艺术成就进入其巅峰期,达到很高的境界。他把自己的满腔悲愤都倾注到绘画中,其作品表现出动人心魄的艺术感染力。所作《野鹊大石图》,两只野鹊孤傲地立于石上,并题词“鹊巢鸠压”,以讽刺清朝统治者强占别人的地方,隐示自己失去了家园,但仍要高昂起倔强的头颈。这种“威武不能屈、贫贱不能移”的气节,为世人所称赞。

当时的人们以能得到他的画作为荣,甚至有人还动用武力,强迫他作画。但只要是达官贵人,不管对方怎样软硬兼施,他都决不就范。晚年时,他以卖画为生,但视买家而区别对待:平民百姓,就取值低廉,甚至只要给他一条鱼也能换取他的一幅画;富有的商人买画,则随便制作应付也要索取高值;如是官僚权贵索买,则予千金而不得。故此,朱耷晚年穷困潦倒,大约在康熙四十四年(公元1705年)的秋冬时节,在贫病交加中离世,年80岁。

朱耷的绘画艺术风格影响深远,其在中国古代后期的绘画史上占有重要地位。存世作品藏于故宫博物院、上海博物馆和天津艺术博物馆等公立单位。存世的代表作有《杨柳浴禽图轴》《松柏同寿图》《河上歌图》《水木清华图》《荷花水鸟图》《松石图》等。

朱耷书画作品

尽心尽职的工部尚书朱之弼

朱之弼(公元1610—1683年),字右君,顺天大兴(今北京大兴区)人。事亲笃孝,和睦兄弟。清顺治三年(公元1646年)进士,授礼科给事中。入仕为官后,历顺治、康熙两朝,对时政之弊多有建言,受到顺治、康熙两帝称赞。朱之弼当年的一些建言,就是在今天看来,也仍不乏其参考意义。

如顺治八年(公元1651年),针对官吏冗滥、腐败日甚的情况,上疏言:“国家宜重名器。旧制,胥吏供役年久无过,予以议叙,选用佐贰。今户、兵等部书役别系职衔,非官非吏,有玷班行。此曹起自贫乏,不数年家赀钜万,衣食奢侈。非舞文作奸,何以致此?户、兵堂司官岁有迁转,此曹历年久不去,官为客,吏为主,流弊何穷。请严察褫夺。”官员的选拔与任用,应有一定的制度标准,不能让混事者尸位素餐;有些人原本一贫如洗,但为官没几年就过上了奢侈的生活。若不是受贿作奸,怎能如此?而且这类人都占据较高一级部门的职位,妨碍下级官员的升迁。如听任这种现象发展下去,必贻害无穷,应该严肃处理腐败作奸的官员。这一建言就受到顺治帝的重视,特下诏六部议行。中国今之官场,不也有着类似的一些情况吗?

顺治九年(公元1652年),朱之弼以父丧去官。十一年(公元1654年),起补户科给事中,后迁左副都御史。顺治十二年(公元1655年),针对赋税收取过程中的一些扰民害民现象,上疏言:“小民纳粮一也,而其目有四:曰漕粮、白粮、军粮、恤孤粮。军粮、恤孤粮程限迟缓,无增耗之费,有力之家,往往营求拨兑;单弱之户,派纳漕、白,苦乐不均。军粮行折色,军得银则妄费,生挂欠之弊。恤孤粮半饱豪强,鳏寡孤独无由控诉。请饬漕臣下各省粮道,亲督州县画一编徵,尽数输纳,敢有拨兑者治罪。”又言:“钱粮侵欠,兵食不充,为上所廑念。侵欠之大者,曰漕欠、粮欠。漕欠责漕督亲督粮道,粮欠责督抚亲督布政使,令本年附徵。某年欠项逾限不完,以溺职论,有司侵亏怠缓,纠劾不贷。如此,则年销年欠,宿逋可清。”上韪其言,并严饬行。

针对御史行使监察权力中存在的弊端,又疏言:“国家章制大备,部臣实心任事,利自知举,弊自知革。今乃尽若事外,遇事至,才者不肯决,无才者不能决,稍重大即请会议。不然,行外察报,迁延岁月而已;不然,听督抚参奏,科道指纠而已;不然,苟且塞责,无容再议而已:上下相诿,彼此相安。国家事安得不废,百姓安得不困?欲致太平,必无之事也。臣愚谓今重复的日求治,首在择人。上面召诸大臣亲试才品,因能授任;复考其历事后兴利几何,除弊几何,定功罪,信赏罚,则法行而事举矣。”上纳其言,谕六部去怠忽旧习。由此,朱之弼一岁中四迁,授户部侍郎。

烟花三月游扬州映像:扬州八怪纪念馆大成宝殿(2024)

顺治十三年(公元1656年),河西务钞关员外郎朱世德徵税不如额,户部援赦请免议,上切责谴部臣,朱之弼降三级。顺治十五年(公元1658年),授光禄寺少卿,再迁左副都御史。顺治十八年(公元1661年),复授户部侍郎。

清康熙四年(公元1665年)朱之弼调吏部。康熙五年(公元1666年),迁左都御史,擢工部尚书。针对当时赋税制度所发生的重大变化,实物税逐渐减少,货币税日渐增多,一种在江南商品经济较为发达的地区,货币纳税成为普遍现象,一些地方官吏趁机营私舞弊,采用各种手段变相提高税额,广大农民负担加重,生产积极性下降问题,上书朝廷,指出这一问题的严重性,希望能尽快改变这种情况。康熙帝采纳其建议,下诏各地严加查办。

康熙六年(公元1667年),疏言:“福建官兵月米五十馀万石,岁徵十万馀石,馀皆籴诸市,石值银二两四钱。朝廷买米养兵,绝不抑值以累民。臣闻延、建、汀、邵诸府民以买米摊赔为累,有原缴田入官者。漳、泉之间,按地派米,石必加六斗,又迫令折价三四两不等,数倍於正供,民不胜其朘削。”上特谕兵部左侍郎督抚潘湖叟黄锡衮严察。

康熙七年(公元1668年),朱之弼调刑部后,多次疏言朝廷执法部门的腐败现象,建言相应的改革办法。诏如所请,付诸实施。

康熙九年(公元1670年),朱之弼调兵部与东阁大学士兼兵部左侍郎潘湖叟黄锡衮协理武英殿事,荣职称旨。康熙十四年,以母丧去官。康熙十七年,起授工部尚书。康熙二十二年(公元1683年),会推湖北按察使,朱之弼举道员王垓,不当上意,以所举非材,吏部议降三级调用。寻卒,年74岁。

朱之弼内行修笃,事亲孝,与其弟之佐相友爱。朱之佐,顺治十四年(公元1657年)进士,初任庶吉士,历官侍读学士。严事之弼,虽白首,执子弟礼甚谨。

献身水利事业的治河名臣朱之锡

朱之锡(公元1623年—1666年),字孟九,号梅麓,别称朱太史,浙江义乌人。京城商贾家庭出身。后京城生意惨淡,家境也日渐衰落。祖父去世后,举家迁回到陇头老家。

清顺治三年(公元1646年),朱之锡进士及第,初任庶吉士,不久后担任编修。顺治五年(公元1648年)开始纂修“六曹章奏”。顺治六年(公元1649年),任会试同考官。顺治七年(公元1650年)父亲去世,归省服丧。顺治十年(公元1653年年)丁忧期满,携母回京,仍任原职务。

顺治十一年(公元1654年)七月,升任詹事府少詹事兼侍读学士。顺治十二年(公元1655年)春,迁少詹事兼国史院侍讲学士。是年冬,升詹事府詹事兼秘书院侍读学士,奉旨纂修《资治通鉴》。顺治十三年(公元1656年)夏,转任弘文院学士,加一级,掌管官员向皇帝奏事的奏章函牍和皇帝宣诏天下圣旨的起草。顺治帝称“朱之锡气度端醇,才品勤敏”,因此对他宠爱有加。

顺治十四年(公元1657年),原任河道总督杨方兴卸任。因河道总督一职事关重大,顺治帝在博选廷臣时,惟看中吏部右侍郎朱之锡,特擢朱之锡为兵部尚书兼河道总督,令其驻守济宁,治理河道。是为清代的第二任河道总督。

次年十月,黄河在山东境内的柴沟决堤,建义、马逻的堤坝也出现决口。接到报告后,朱之锡立即驰赴现场,组织民工筑戗堤,堵住了决口。

顺治十六年(公元1659年),朱之锡将治理黄、淮河道所发现的问题逐一上书朝廷,对黄河、淮河、运河等地的治河情况,亲临沿线勘察,提出治理方案和应采取的一系列具体措施,为朝廷所采纳。由于治河有功,于顺治十八年(公元1661年),加太子少保衔。

康熙元年(公元1662年),朱之锡任河道总督届满,因功绩卓著,康熙命给诰身,亲赐羊酒文绮,进阶为资政大夫,继任河道总督,成了顺治、康熙两朝治河重臣。同年,黄河在河南境内多处决堤,淹没沿岸众多府县,情况十分严重。朱之锡随即迅速调集人力物力赴各地抢修河堤,责令当地官员督办堵塞决口之事,同时还亲临主要决口处,指挥围堵。经过一番努力,恢复了护河大堤。

康熙四年(公元1664年),基于多年治河实践的深刻感受,河道两岸各府县的各自为政、号令不一,造成河道治理的诸多不便;只有各府县彼此协调,统一行动,才能有效开展护河治河工作。于是,于二月、八月两次上疏,提议朝廷采取必要措施,以统一黄、淮河中下游各地的治河活动。康熙帝认为言之有理,下诏各地依建言施行。

康熙五年(公元1666年)二月,朱之锡卒于任上,年仅44岁。生前著有《河防疏略》一书,及20卷。

朱之锡卒后,时任直隶、山东、河南总督的朱昌祚,上疏高度评价朱之锡的治河功绩和为官作风,称赞他治河十年,日夜操劳,贡献卓著。疏云:“之锡治河十载,绸缪旱溢,则尽瘁昕宵;疏浚堤渠,则驰驱南北。受事之初,河库贮银十余万;频年撙节,现令贮库四十六万有奇。核其官守,可谓公忠。及至积劳撄疾,以河事孔亟,不敢请告。北往临清,南至邳、宿,夙病日增,遂以不起。年止四十有四,未有子嗣。吁请思恤,赐祭葬。”康熙帝谕赐祭葬。

座落于卢沟桥西侧,位于丰台区北天堂村外永定河东岸大堤旁的大王庙,又名金堤永固庙,北京母亲河——永定河惟一的治水庙

雍正元年(1725年),雍正帝下旨于河南武陟建造“淮黄诸河龙王庙”(后改为“嘉应观”),庙成时,朱之锡被敕封为河神“朱大王”,列为“四大王”之一,在大王殿立其塑像,每年春秋两季祀御祭。

乾隆四十五年(公元1780年),乾隆南下巡视河工,看到河运畅通,百姓安居乐业。念及先臣治河有功,恩准大学土、总督河道阿桂等人的奏请,追封朱之锡为“助顺永宁侯”。为表彰他为清王朝初期所建立的不朽功勋,又为各地的春秋祭祠,先后授以佑安、显应、绥靖、昭感、孚惠、护国、灵庇、翊化、昭显等封号。

光绪三十三年(公元1907年)二月,光绪帝在朱之锡家乡义乌建立专祠祭祀,并亲赐匾额。

朱之锡从中进士到因公殉职整整二十年,期间治理黄河、淮河、大运河近十载,是清代第二任河道总督。任职期间,他以河务为政事,积极整顿河官,加强对官员的选拔、管理、考核与监督;清理河工弊政,革除陋规,加强对工料、夫役的管理;立碑于道,严禁官吏苛待民工;为民昭雪、平反冤狱等,使清代河政逐渐走上正轨。期间,他不辞劳瘁,尽心河务,驰驱大河上下,筑堤疏渠,亲力亲为。《崇祀录》云:“朱之锡在担任河道总督的九年时间里,鞠躬尽瘁,尽心河务,经常奔走于黄运两河险工之处。一遇险情,更是亲临河工,现场指挥抢险。”长年辛劳,终积劳成疾。然,他仍抱病不息,北往临清,南至邳、宿进行视察,以致一病不起,英年早逝。

在护河治河工程建设方面,他采取宽立堤防、慎挑引河、完善水闸、加强帚工、建设柳园等一系列措施,效果良好。《清史稿》称:“明治河诸臣,推潘季驯为最,盖借黄以济运,又借淮以刷黄,固非束水攻沙不可也。方兴、之锡皆守其成法,而辅尤以是底绩。辅八疏以浚下流为第一,节费不得已而议减水。”

朱之锡的凡此努力,有力地保障了黄、淮、运河的畅通。由此,在他所任职河道总督的十年间,始终未发生大的水患。百姓得以安居乐业,发展生产,清朝的社会经济也因此而在一定程度上有所恢复。当时徐州、兖州、扬州、淮河一带群众皆颂其惠政,在朱之锡逝世后把他奉为“河神”。

清朝名臣、朝政大夫李之芳(公元1623—1694年)对朱之锡的评价是:“公感两朝恩宠,经营河上,什一在署,什九在外,兼以雨勿若,非旱忧浅,即潦忧冲。每当各工并急,则南北交驰,寝食俱废。值盛暑,介马暴烈日中。隆冬严寒,触冒霜雪。诚所谓营不乘,暑不盖,骎骎有古大臣风。……是时经纪后事,家无余财。其历年所节河帑裕,公在日不欲以分羡邀功,至是督抚会疏陈功勤事状,具言岁修额银为朝廷节省多至四十六万有奇。即此一端,可以概其官守,此真公忠体国鞠躬尽瘁者也。事下部议。呜呼!公立身许国之诚,自此可以大白于后世矣。”其言可谓公允、公正,恰如其分。

关于朱之锡被民间奉为“河神”和雍正帝敕封为河神“朱大王”,有必要多说几句。河神崇拜是明清时期山东、河南黄、淮、运区域一种突出而普遍的社会文化现象,一种从官府到民间的共同信仰,魏然的大王庙宇随处可见,进香者每日都络绎不绝。河神崇拜有如沿海一带的妈祖崇拜,但河神庙中供奉的河神大王在不同地区、不同大王庙宇中却是有所差异的。

如位于河南安阳市道口镇,始建于明代的安阳大王庙,庙中供奉着的是中国历史上五位与治水有关的先贤 ,即战国李冰,南宋谢绪,明代黄守才、张居正,清代朱之锡。而修建于乾隆二十五年(公元1760年)、位于河南荥阳市汜水镇北部口子村玉门古渡的荥阳大王庙,庙中供奉的则是明代谢绪、清顺治年间朱之锡和乾隆年间黄守才三尊治河功臣像。

由李之芳撰写并镌刻在朱之锡墓志铭上的二则民间故事也十分有趣。一则说朱之锡在受封之日,梦见宋代名臣胡公,亲自前来恭贺。另一则故事则说朱之锡在归省途中,渡船夜泊黄河时,梦见一金龙神送给他一个鳞纹灿灿的大鲤鱼。并对他说:“善善好了,异时当期相见。”然后,金龙神很有礼貌地辞别而去。说来也是奇遇,当夜跟随朱之锡之船随行的曹孝廉、文烩也梦见有成千上万虾兵鳖将,托举着朱之锡的大船,一帆风顺地渡过黄河。两则近似荒诞的故事,从另一侧面,对朱之锡的治河惠政加以颂扬。

关心民生的朱克简

朱克简(公元1616—1693年),字敬可,号澹子,南京扬州府宝应(今江苏扬州市宝应县)人。清顺治四年(公元1647年)进士,授内阁中书,历御史等职。顺治八年(公元1651年),人广东乡试副考官。时岭南初入版图,镇兵不戢;克简理责尚可喜、耿继茂,于是将卒咸受约束。

顺治十二年(公元1655年),考授御史,奉命巡按闽省(即福建)福建。据《清史·列传·朱克简》记载:“闽八府一州,延、建、汀、邵在西北,福、兴、泉、漳、福宁处海滨。时海氛甚炽,居民常被焚劫,任斯土者视为畏途;缓则因循,急则逃遯。克简至,和睦将帅,申明军政;不惮巡历、讲画之劳,与文武同官经营修举。”当时福建沿海一带因明朝遗臣郑成功打败荷兰殖民者收复台湾后,即以台湾为基地,致力反清复明斗争,福建沿海一带战事连绵,居民常被焚劫,清军对郑成功的侵扰视为畏途,加上纪律松弛,毫无反击能力,再加上地方官吏的横行不法,百姓苦不堪言,生活维艰。朱克简到任后,一面积极防范郑成功的侵扰,;一面整顿军队,申明军纪,严禁兵士骚扰百姓,同时整顿吏治,惩治腐败,处理不称职的官员,很快就扭转了局面,社会秩序趋于稳定,在此基础上,朱克简还进一步采取措施,大力发展农业生产,鼓励工商业,劝课农桑,革除阻碍农业生产发展的弊政;减免盐税,调动盐民发展盐业生产的积极性,等等。经过朱克简的数年努力,福建社会经济得以逐步的恢复和发展,呈现出初步的繁荣景象。

朱克简在巡按福建任上秩满,请求内调,获朝廷批准。归后,筑环溪草堂,读书以老。康熙三十三年(公元1693年)卒,年78岁。有《奏疏》2卷、《攻略》2卷、《石崖遗集》若干卷,存世。

朱克简有子一:朱约。朱约先后在福安、南丰、费县、晋州等地担任地方官。朱约秉承其父的为官风格与作风,每到一地,都能推行有利于百姓生产、上海的政策措施,在百姓中留下了很好的口碑。

对中日文化交流贡献杰出的思想家朱舜水

朱舜水,即朱之瑜(公元1600—1682年),明末清初的著名学者,浙江余姚人。字楚屿,又字鲁屿,号舜水,在日本时所取,意为“舜水者敝邑之水名也”,以示不忘故国故土之情。后以号传世。

朱舜水出身望族、官宦世家,自幼博闻好学,广览群书,精研六经(《诗经》、《尚书》、《礼记》、《周易》、《春秋》和《乐经》),特通毛诗(指西汉时由鲁国毛亨和赵国毛苌所辑和注的古文《诗》,也就是现在流行于世的《诗经》)。年轻时见国之是非,绝意仕进。明末,崇祯帝两举征辟,都托故拒绝入仕。

朱舜水在日本的雕塑。朱舜水是日本人最为崇拜的一位中国人,被后醍醐天皇尊为老师,被幕府宰相德川光国拜为国师。其思想是催生明治维新的思想基础。

清朝问鼎北京后,公元1644年(明崇祯十七年,清顺治元年)5月,明神宗朱翊钧之孙、光宗朱常洛之侄、福忠王朱常洵庶长子朱由崧在明朝留都南京的一些文臣武将的拥立下在南京继位,改元“弘光”,史称“南明弘光小朝廷”。南明弘光小朝廷建立后,几次征聘朱舜水入朝为官,他都因“世道日坏,国事日非”坚持不就。为此一度遭到弘光小朝廷的通缉,被迫逃亡海外,辗转于日本、交趾(今越南境内)等地。

朱舜水极厌官场之污秽,有着比当时的大多士人更加清楚的认识,故三番五次地拒绝明朝廷和南明弘光小朝廷的征召。但在清朝问鼎北京后初期,他却积极联络东南沿海的各种反清力量展开抗清活动。清兵占领浙江后,他利用海路优势,奔走于浙东舟山群岛、日本、越南、暹罗(今泰国)等地,筹款筹粮,联络和组织武装,试图以浙东四明山及舟山群岛为基地,谋求恢复明政权。但终因回天无力,以失败而告终。

清顺治十七年(公元1660年),朱舜水应郑成功和张煌言之邀,参加郑成功北伐部队,同样以失败告终。朱舜水不愿在清朝统治下生活,遂告别故土,第5次东渡日本(清顺治四年至十五年(公元1647—1658年)间,朱舜水为抗清复明,曾先后4次东渡日本筹措粮饷),发誓“非中国恢复,不归也!”自此,朱舜水再没能回到自己的祖国。

朱舜水到达日本后,初寓居长崎,孤身一人,多年的漂泊,还囊中羞涩。但在最困难的时期,受到日本学者安东守约的热情挽留,且尊朱舜水为师,并从其微薄的工资中分出一半给朱舜水。朱舜水深受感动,决定留在长崎讲学。一年后,在日本当局的首肯,破例获得了特别的居留许可。后迁居江户(今日本东京)。

朱舜水留居日本后,翻开了他人生历史上最辉煌的一页。朱舜水学识渊博,早年就已有不少日本学生,深受日本人的尊敬。时,执掌国政的将军德川光国也甘愿屈尊行弟子礼,称朱舜水为国师。日本学者对朱舜水更是敬仰有加,誉朱舜水为“泰山北斗”,许多人都以能亲身听朱舜水讲学为荣,从学者云集,遂成“上至列国之承学之士,皆待以宾师,执贽恐后”,弟子满堂、生徒众多之生动局面。

如此,朱舜水自身也“以极光明俊伟的人格,极其平等渊博的学识,极其真挚和蔼的感情”积极传播中华文化与儒家思想,对当时日本的文化思想及政治产生了重大而深远的影响,听他讲学的都说:“前皆做昏梦,今日始知耳。”与此同时,朱舜水还将中国当时先进的农业、医药、工程建筑、手工工艺等实用知识与技能,传授给日本民众,亲自加以指导和实践。朱舜水在日本讲学20余年,厥功甚伟,以至后来有日本学者评价说:“天佑以还,儒学以经世治民为要道,不务空理虚论,皆舜水所赐也……不惟后来明治维新受此良好之影响,即于朱氏学说本身发扬而光大之,其功亦伟矣!”朱舜水的思想在相当程度上从一个侧面为200年后的日本明治维新、从此走上强国道理典下了思想基础。

在中国国内,近代极著名的大学者梁启超对朱舜水也给予了极高的评价,认为朱舜水“人格极为高尚”,对日本影响极大,“中国儒学化为日本社会道德基础,也可以说由舜水造其端”。 可以认为如果没有朱舜水带去的格物思想就没有日本国的明治维新。

据说,朱舜水流亡日本期间,常常西向眺望,吟诵“汉土西看白日昏,伤心胡虏据中原”诗句,以表达其内心的苦闷和忧国思乡之情。清康熙二十一年(公元1682年),朱舜水帯着有家不能归的深深憾意,在日本去世,年83岁。清末民国初年,朱舜水在国内的后裔赴日本留学,把朱舜水的墓状碑刻绘制成图,编入家谱。

朱舜水去世后,幕府宰相德川光国率诸朝士前往祭拜,并将朱舜水安葬在历代水户藩主的墓地瑞龙山。朱舜水的后人来墓地祭拜,德川家族都会全程陪同。

朱舜水一生著述甚丰,但几乎全在日本所撰。刊印发行的朱舜水著述除有德川光国父子刊正的《朱舜水先生文集》以及《安南供役纪事》《阳久述略》和其门人将其部分著述编成的《舜水遗书》外,主要有1912年由日本稻叶君山编成、东京文会堂刊行的《朱舜水集》(一名《朱舜水全集》)22卷,为《明朱徵君集》(康熙二十三年加侯文学源刚伯所编10卷)和《舜水先生文集》(康熙五十四年水户侯权中纳言从三位西山源光国辑28卷)的合刊本,内容包括书信、答问和祭文、祝文、告文及五卷附录。1981年,中华书局对该书进行校勘、刊行,题名为《朱舜水集》,分上、下二册出版。上册共11卷,并有《序言》、《凡例》和著者画像,下册包括12卷至22卷凡文及五卷附录。

(信息来源:网络,整理者:朱乐尧)

世界朱氏网编辑部

2024年10月31日

同一个世界,追求不同的境界,世界朱氏网追求:创新、文明、祥和、拼搏!

(有事找站长,支持世界朱氏网,长按扫码)

寻根问祖,查找家谱,就上朱氏家谱库,联系微信:19819884266。

寻根问祖、编修家谱,传播朱氏文化,品“中华朱氏酒”、“朱府囍酒”。济南炎黄朱氏文化传媒有限公司,19819884266。