九州遍居,明清朱姓的迁徙与分布(续)

风采纷呈的东南朱姓族群(续)

江西地区 江西朱姓族群多属客家民系,是魏晋南北朝和唐、宋以来从中原南下避乱(主要是永嘉之乱、安史之乱、靖康之难)或因官、因军伍、以及商贸等先后从河南、江苏、安徽等地入赣,继而入闽西南、粤东北,再部分返赣分迁各地开基立业的中原汉人。其中有史料记载的最早入赣的朱姓族人,是公元300多年原籍江苏徐州的东晋扬州刺史朱玮。因随军惩讨苏峻造反,后建有千里赣江第一庙——诸君庙(赣县储潭乡),谱称“后为南康(今赣州市,晋称南康郡)始祖也”。

婺源(今江西上饶市辖县,唐时属歙州,治今安徽歙县,北宋宣和三年改歙州为徽州)是婺源茶院朱氏的崛兴地。在婺源茶院朱氏的众多支派中,影响最大、支系最多的是建阳朱氏朱熹一族。江西朱姓族群中,自称为朱熹之后的占居相当的比例。在赣南客家朱氏族群中,不分源流支派和开基先后共尊朱熹文公为联祖,曾于清末在赣州城修建了《朱文公祠》,敦伦睦族,供奉253位开基祖灵,统一紫阳家范,以熹公理学精华和朱子家训,教育祠孙修身齐家治国平天下。

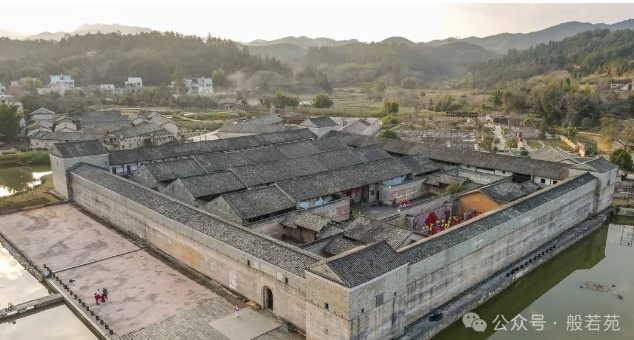

世界围屋之都不在福建,也不在广东,而是在江西。赣南龙南有着世上最多、最大最高的围屋,足足集聚了376座,你每天看一座,看上一整年还浏览不完。

江西朱氏谱牒中,记载为朱熹后裔支系的,如庐陵朱氏,为朱熹次子朱埜支系,朱埜之子朱铨在庐陵(今吉安市)为官,任职期满后留居城北上苍。后子孙繁衍,散布于附近府县及广东、广西的许多地区。又如新城鼎希朱氏,始迁祖朱岩于宋元之际自福建建阳迁居新城十二都鼎溪;瑞金朱氏,朱熹裔孙朱桢元时为惠州府同知,朱桢第八子佩裔于元明之际迁居瑞金塘北,后裔散居县内各乡村和萍乡、广东平远、湖南浏阳等地,也都系朱熹后裔分支。又再如铅山石岩朱氏,南康万五郎公支系、万七郎公支系、万十七郎公支系、知道公支系、友忠公支系、宝瑛公支系、景圣公支系等,也都称自己系朱熹后裔支系。

南昌是明太祖朱元璋第十七子宁王朱权的藩地,建昌(今南城)一度是明仁宗帝第六子荆王朱瞻堈的藩地,明王室后裔在江西也有相当的分布。在宁王世袭五代因朱辰濠图谋不轨被废后,也仍有8支裔孙分布于新建等府、县。其中因守护朱权墓而定居新建县石埠乡璜源村的朱氏就是其长房遗族。朱权九世孙朱耷更是名闻中外的画坛巨擘八大山人。

江西朱氏族群除朱熹一族和明王室后裔两大系,也还包括众多的其他系朱姓群体。如唐代武周朝宰相朱敬则长兄朱仁轨系后裔。朱仁轨长子朱衡因官自河南义阳入闽,曾任延平通判、汀州刺史。唐穆宗长庆辛丑年(公元821年)任满后,见“吉之沃土良溪、山青水丽”,遂留居吉之白水开基立业。传至五世有四房:元公迁峡江;孟公留居;仲公迁泰和;季公迁庐陵古巷。其中仲公于唐天复辛酉年(公元901年)开基泰和千年古村的古搓平(古平)朱氏,已传承39世,现省内人口超过10,000人,且贤能辈出,仅元、明、清三代受诰命皇封的就有十仁次之多,世所罕见。

朱仁轨位下传至25世朱善遥于清康熙年间徙居今赣州市赣县湖江乡街坪村兰丹坑,后裔散居赣县、南康、上犹、于都、龙南等县,成为赣南朱姓族群的一大支系。

又如宋代著名词人朱敦儒长子大思授福建长汀县县令。大思之孙文兴南宋淳熙四年(公元1177年)进士。文兴子正衡因父殁于官任上,遂与其母定居福建汀州(今福建长汀县)。后大思九世孙善能于清康熙五十一年(公元1712年)自福建汀州迁大平(今赣州龙南县杨村镇)园布村开基立业。后,善能子孙繁衍,其后人逐渐析出,散居于龙南、南康、上犹、崇义等县,成为当地朱族群的一个重要支系。

又再如,最先入居南安(今大余县)水南的朱尧典支系,或是最早进入赣南的朱氏族群。朱尧典的生活年代及其祖先,既有宗谱的明确记载是:“吾宗支先远来未可知”;“公先世居南安之水南,……梁武帝大通二年戊申始徙居唐冈(今南康唐江镇——引者注),历陈而隋,自隋而唐至公之子九禹仕唐宣宗大中间,以时揆之,盖已三百四十余年。”尧典的先世在梁大通二年(公元530年)之前,即已生活在南安水南。梁大通二年由南安水南移居今南康唐江马齐坝。至尧典之子九禹于唐宣宗年间(公元846—859年在位)入仕为官。由此推断,尧典应大致生于公元810年前后。宋乾道庚寅年(公元1170年),尧典13世孙唐佐出生。从梁大通二年到宋乾道庚寅年,朱尧典系在马齐坝生活了640余年。公元1200年左右,尧典13世孙八唐(唐佐、唐傑、唐信、唐休、唐位、唐佑、唐仁、唐俊)兄弟各自举族迁离马齐坝,向周边乡、县发展。后裔成为南康、赣县、于都、万安朱姓族群的分支之一。

上堡梯田,世界的梯田。如诗如画、如痴如醉的崇义上堡风光。

南康朱用常支系,祖籍河南南阳,其13始祖惟博,因官徙居湖南长沙城三瑞巷。朱用常于宋咸平三年(公元1000年)入仕,授承直郎、虔州(今赣州)府事。任满回湘,船行至吉水钓鱼台猪喷滩,触礁船毁举家登岸。见鳌山金塘山风景秀美,岁寓家定居于此。明成化年间(公元1465—1487年),朱用常22世孙继万子吉水移居南康燕溪(今南康凤岗镇长胜村),朱继万7世孙国视又于清康熙三十六年(公元1697年)析居邻近的赣邑河头(今赣州市章贡区湖边镇永安村河头圩边)。由此,朱用常后裔在赣州就有了凤岗和河头两支。其中国视一支曾辉煌一时,一度成为赣州城周的望族,功名辈出,清一代有举人3人,九品至六品官员达21人。

崇义过埠长庆朱氏,始祖时通,为朱襄氏后裔衍昌的第14代孙。从衍昌到时通的世系为:衍昌→东伯→三在→凤山→德材→俊英→宗荣有信→监斋→珊善→相洗→禄阳→帮文→应宠→时通。此族群尊炎帝朱襄氏为始祖。朱时通于清朝康熙年间自湖南省桂东县水湾徙入崇义县过埠长庆立基,至今已300余年,历12代,截至2020年有38户171人。

湖南地区 湖南是朱姓的发祥地之一。原始社会就曾有朱氏族人在湖南九嶷山一带定居生活。最古老的祁姓朱氏有一支在湖南,隋、唐时是沛国郡的旺族。“曹姓朱氏”是火神祝融的后裔,湖南衡山有祝融庙,祝融是赤帝,又叫“朱明”,朱氏最大的一支是祝融的后代。有史可查以来,公元7世纪,零陵县尉朱守谦,是朱仁轨之孙,朱征的第二个儿子,这是目前湖南发现最早的朱氏族人任职记载。唐以后,五代十国时,朱姓在湖南的人数不多,到两宋时,情况开始发生变化,朱姓子孙从中原和江浙、福建陆续迁来湖南,朱姓的人丁逐渐兴旺。明清时期湖南新增添的朱姓族群大多是从邻近的江西、安徽等地迁入的,以婺源茶院朱氏分支和朱熹后裔及明皇族凤阳朱氏为盛。

宁乡朱氏,较为兴盛的有2支。界田朱氏支,江西庐陵(今江西吉安) 莪田朱氏分支,始迁祖朱嘉甫系朱熹次子朱埜之子朱铨裔孙,由莪田迁居宁乡五十八都界田冲,至清中期已分衍成18支派,建宗祠于朱家湾。朱守隆后裔支,自长沙迁入。守隆系婺源茶院朱氏后裔,生有5子,均自成一派,散居于宁乡、益阳两县交界地带。

邵阳朱氏,比较重要的有5支,即义胜朱氏支、桐江朱氏支、银录朱氏支、泥湾朱氏支和朱录承支。

义胜朱氏支,始迁祖朱孝麒,明洪武七年(公元1374年)由江西吉安府泰和县鹅颈大坵迁湘,开基于邵阳县义胜乡第十二保泉口铺。族人分布于义胜乡、行仁乡、时雍乡等地。

桐江朱氏支,始迁祖朱新楚,明永乐二年(公元1404年)由安徽桐城就地乡圳上初迁邵阳小东路夜光塘,继迁中乡三都百丈山官冲坪。三世祖德旻,再迁桐江上游朱家坝。

银录朱氏支,始祖朱铭,世居江西吉安府泰和县千秋乡水伯保梅子坡圳上,五代孙俊福、荣绍,于明洪武初年同迁邵阳,俊福居北乡西坪银录村,荣绍居东乡朱街坊竹头湾。

泥湾朱氏支,始祖朱淇清,居江西庐陵(今吉安),孙朱复、朱安于明正德年间(公元1506—1521年)由庐陵徙邵阳富阳乡二都泥湾定居立基。

朱录承支,始迁祖朱录承朱熹六世孙。生有四子:斛、胜、璋、隐,于明初迁宝庆(今邵阳)落籍,子孙兴旺发达,后裔散居今邵阳所属各区、县、市。

平江岑川朱氏,始迁祖朱柱,朱熹5世孙,朱埜长子朱鉅之孙。宋元之际为避战乱,始迁平江岑川觜头。到明清时,后裔已散居于平江各乡和湖南中部及北部的湘阴、临湘、巴陵(今岳阳)、常德、张家界、湘潭、湘乡、韶山、桃源、华容、长沙、望城、汨罗等地及今辽宁沈阳。 。

湘阴朱氏,平江岑川朱氏分支,始迁祖朱应辰,明万历年间迁入;东乡荣家山支,一世祖朱千一,原籍福建建阳,南宋时迁居吴县。传12世至朱尚义,于清初迁居湘阴东乡荣家山。

攸县茶院朱氏,始迁祖朱祥钦于明初自江西福安县三十都迁居攸县东乡八都茶院。子孙散居本县炭家珫、屋墙、陇上、株家庵、斗堂观、甘棠坂和江西萍乡南江口等地。

华容朱氏,朱熹次子朱埜后裔。朱埜四世孙朱槐,南宋嘉定年间任职湖州提领。朱槐之子朱炀,于南宋末迁居长沙浏北淳口。朱炀生朱秀,朱秀有五子,五子朱万顷的后代朱训春,于清道光年间由湖北石首迁湖南华容,为华容城南普圣堂开基始祖,后发展为当地旺族,后裔分布于岳阳所属各县及长沙、浏阳等地。

岳阳大旺厂朱氏,始迁祖朱荣武,朱熹次子朱埜后裔,元末从朱元璋起义,屡立军功,封护国将军,镇守长沙。明太祖赐其田产于华容东山神农屋场,遂成旺族,后裔分布于岳阳、湘阴、汩罗等地。这支紫阳朱氏后裔在李自成起义和清廷诛杀朱姓族人时,曾改“曹”姓,后复为朱姓。

善华鹅洲朱氏,开派始祖朱志达,于明初由江西鄱阳迁居长沙南关外椅子湾。其中6世孙朱通迁居湘潭唐兴桥;朱通弟朱恩迁善化鹅洲,是为鹅洲朱氏始祖。后裔繁衍,分居各地。

湘潭朱氏,主要有平江岑川朱氏分支和唐兴湾朱氏支2支。湘潭平江岑川朱氏分支,由平江岑川迁入;唐兴湾朱氏支,始迁祖朱通,据谱载是唐朝孝友先生朱仁轨的后裔,于五代后唐时(一说是南宋中期)自江西泰和千秋乡梅子坡游学到湘潭唐兴湾,落籍湘潭城。朱通生6子(一说生7子),除第4子朱大文仍居湘潭外,其他诸子分别迁湘乡湖上圩、唐冲、大石、高塘和善华等地。后,第2子朱大福的后裔又分居宁乡。到明清时,即已繁衍为6房39支派。唐兴湾朱氏支,后裔发达,后散居全国各地,对中国近、现代史影响很大。

湖南资兴,如仙如幻的“雾漫小东江”、“湘南洞庭”,堪称中华奇景,宇宙奇观,你去过吗?

常德朱氏,主要有前乡朱氏和明王室分支2支。前乡朱氏支,始祖朱纹于明成祖时由江西南昌迁居常德北关外穿紫桥。朱纹孙朱林复迁居本邑前乡栗树坪。明王室分支,明宪宗第13子朱祐枢于明弘治四年(公元1491年)封荣王,就藩常德府。立藩近150年,亡于明末。

浏阳朱氏,主要有东乡朱氏和淳口朱氏2支。东乡朱氏,婺源茶院朱氏分支,始迁祖朱恺明系茶院君裔孙,清初自广州迁居浏阳东乡。淳口朱氏,朱熹后裔分支,始迁祖朱炀系朱熹次子朱埜4世孙,宋元之际由湖州迁居浏阳城北淳口。明清时,后裔散居湖南、湖北许多府县。

长沙朱氏,主要有平江岑川朱氏分支、婺源茶院朱氏分支、棠坡朱氏、明仁宗第5子朱瞻墡后裔和明英宗第7子朱见浚后裔5支。

长沙平江岑川朱氏分支,由平江岑川迁入。

婺源茶院朱氏分支,始迁祖朱清系朱瓌裔孙,先世居江西浮梁,北宋末迁居衡阳,南宋时朱清时卜居潭州(即长沙)驿步门朱家巷。朱清裔孙朱守隆即为前面提到的宁乡朱守隆后裔支的始祖。

棠坡朱氏支,系明太祖朱元璋第18子朱楩后裔。朱楩于明洪武二十四年(公元1391年)封岷王,建藩于岷州(今甘肃岷县),二十八年(公元1395年)改镇云南。明建文元年(公元1399年)被废为庶人,徙居福建漳州。明成祖时恢复其王爵,回居云南。明仁宗洪熙元年(公元1424年),移藩于湖南武冈县,其后裔又迁居长沙棠坡。据《棠坡朱氏家谱》,国务院前总理朱镕基即为该族17世孙。

明仁宗第5子朱瞻墡后裔支,朱瞻墡于明永乐二十二年(公元1425年)封襄王,明宣德四年(公元1429年)就藩长沙,后改据湖北襄阳。

明英宗第7子朱见浚后裔支,朱见浚于明天顺元年(公元1457年)封吉王,就藩长沙,至明末明朝亡,该藩国才亡,前后持续了160多年。

衡山朱氏,始祖为汉大司农朱邑。至三十三代宋时朱宏道,派衍长、衡二郡13房,子孙散居长、株、潭、攸、醴、衡、常、祁诸县。清初建总祠于衡山城南。清乾隆28年(公元1763年)13房合修族谱。其中第六房始祖朱懋循,原籍江西永新,任武昌府,因爱黄州黄陂山水之胜,遂家于此。至第八代朱瑞书任重庆府通判,升淮安驿盐道,解组始迁衡山县朝字十区横山,分白果、大泉、马带、灯山、黄仑坝等支。

绥宁朱氏,始迁祖朱海清,饶州(今江西波阳县)人,于宋时迁绥宁县阳溪、瓮溪(今东山侗族乡境)落籍,后裔分布于东山、武阳、在市等地。

醴东朱氏,朱熹十九世孙朱正柏后裔。始迁祖朱正柏夫妇携五子于清康熙五十四年(公元1715年)由江西赣县黄秋珑迁湖南醴陵东乡浦口市开基创业。后人丁很旺,不断有子孙析出,散居于醴陵、浏阳、江西萍乡等地。

汝城朱氏,五代后梁皇族朱温家族分支,属宋州砀山朱氏,是帝蓉高辛氏八才子之一、司徒朱虎的后裔,梁太祖朱温长兄朱全昱的后代。始迁祖朱毗,其父朱埙是朱全昱长子友谅之子,任后梁广东节度使,后北归,于广东乐昌下马桥病逝。随父宦居广州的朱毗,父卒后过桂阳(今湖南汝城县),遂卜居卢阳得靖(今汝城县卢阳镇得靖村)。历有宋一代,至明清时,即已成为当地的一个名门望族,不断析出的子孙,散居于湖南南部大部分府、县,比较集中于汝城、衡阳、衡东、衡南、宜章、湘阴、武冈、资兴、临武、桂阳等县。

桂阳蓝田朱氏,始迁祖为朱慎徽和其胞弟朱慎远,婺源茶院后裔分支。元末,朱慎徽以桂阳总兵到湖南,其弟朱慎远同行,兄弟二人后落籍桂阳蓝田。所生7子中,1个儿子的后裔留守桂阳,另6个儿子的后人则迁常宁所属各地开基发脉。

道县新车朱氏,始迁祖朱政系朱鼎臣次子,世居山东莒州,唐末黄巢反,朝廷令时任都知兵马使的朱政率军征讨,兵至广西,班师时,朱政因病逝于道县。子孙落籍道县新车。后裔布及江华、江永、宁远等县(市)。

明宗室后裔进入湖南发脉的除前述明太祖朱元璋第18子朱楩后裔支、明仁宗第5子朱瞻墡后裔支、明英宗第7子朱见浚后裔支及明宪宗第13子朱祐枢后裔支外,还有其他若干支派。主要有:

谷王朱橞后裔支。洪武二十四年(公元1391年),朱橞被封为谷王,永乐初建藩国于长沙,后裔散居于长沙、湘潭、望城等地。

华阳王朱悦耀后裔支。朱悦耀,明太祖朱元璋11子朱椿的次子,于明永乐二年(公元1404年)封于四川华阳县,称华阳王。因过错迁出四川,离开封地,落籍澧州(今澧县),传11世,历时222年。

明末皇太子朱慈烺后裔支。朱慈烺,明崇祯帝朱由检长子。明崇祯十七年(公元1644年),李自成攻入北京,朱慈烺与另外两位皇子被俘。不久,清兵入关,进逼北京,李自成挟持三位皇子南逃。到湖南湘西,被当地朱姓族人帮助脱险。隐匿于慈利县城郊今零阳镇双安村,朱慈烺改名朱万纪,其后裔分布湘鄂边界数县。

祁阳王朱定煠后裔支。朱定煠,明太祖朱元璋八世孙,岷庄王朱楩七世孙,岷康王朱誉荣庶七子,嘉靖三十一年(公元1552年)封为祁阳王,驻今祁阳县城浯溪镇,历四任国王。

另外,明王朝灭亡后,邻近的一些藩王后裔,特别是被封到湖广(今湖北)、江西各地为王的后裔,乃至宁王朱权的后裔等皆因逃难避灾入湖南,相当多的居于辰州,今怀化市所属各县,边远山区县更多。

其他较为重要的的朱姓族群,还有:

醴陵朱氏,始迁祖朱义富于元时由江西高要迁居醴陵仙山长岭立基。

澧县安福朱氏,始祖朱义,本名郭信,因事明太祖有功,被赐改姓 “朱”名“义”。其后裔发展到近两万余,分居于澧水流域桑植、临澧、澧县等地。

蓝山朱氏,祖源不详,开派始祖朱容祖籍江西吉安泰和县,侨寓广东南雄州保昌县,其子朱贤,官任桂阳军知事,与父朱容于南宋建炎年间落籍蓝山县大慈乡楠木桥。后裔发达,南宋至清进士及第者达23人之多。

赞曰:清晨看日出。傍晚看日落,随时随意望风景。山乡生活别有风味一番。

湖广地区 早在公元前16世纪,就有朱姓族群在湖广(今湖北)地区生息繁衍。战国时邾国亡后,“楚国将邾国的贵族带回到黄州居住”,“由邾改姓朱”(《朱姓迁流史》)。汉晋之际,朱姓族群大量流入湖北,其中南阳朱氏后裔大都散居湖广北部区域。宋代,朱姓族群又一次大量流入湖北。其中婺源朱氏(含紫阳朱氏)和休宁朱氏的后裔最多,主要分布于今武汉、黄石、咸宁、襄樊、荆州、宜昌、孝感、鄂州、黄冈等地区。明代,朱姓族群第三次大量流入湖北,其中最为突出的是凤阳朱氏后裔族群的大量进入。

明清时期,湖广地区的朱姓族群主要分布于武昌、汉阳、新洲、襄阳、黄州(治今黄冈)、郧西、江陵、潜江、黄陂、郧县、荆门、崇阳、咸丰、蕲州(治今蕲春县南)、应城、监利、石首等地。其中应城、汉阳、监利、石首等地的朱姓族群多为朱熹后裔分支。

应城朱氏,始迁祖朱佑安,朱埜次子朱铨9世孙,原籍江西吉安府永丰县恩江桥,明初迁居德安府应邑(今应城)黄江口,再迁本县朱家冈,子孙繁衍,兴盛发达。

汉阳朱氏,始迁祖朱福一,朱熹裔孙,元末自江西星子县迁居黄州麻城,明初再迁汉口皇帝朱家桥,不久复迁汉阳竹林湾。同宗朱福果、朱福硕也相继迁来,分居东西湖,三家同宗共谱。

监利朱氏、石首朱氏,均为湖南浏阳淳口朱氏分支。前者始迁祖朱万舞,系淳口朱氏始迁祖朱炀之孙;后者始迁祖朱小友,为朱炀1世孙,于元末迁居石首东乡吴王庙小石桥。

湖广朱姓族群受封,“始自姬周”。其后散布郡邑,“爵秩勋名,贤踪芳躅,上下三千余年”,“为望族彰彰矣”(《楚通阳朱氏宗谱•序》)。其中明代湖广地区受封朱姓族群之多更是全国各地区之最,包括::楚昭王朱桢就藩武昌府;靖简王朱孟炜分守崇阳;靖恭王朱孟㷍驻通山;康靖王朱孟炬驻江夏;悼僖王朱季堧驻大冶;荣康王朱显樟驻保康;辽简王朱植就藩辽宁广宁,后迁荆州;长阳王朱贵烚;远安王朱贵燮;巴东王朱贵煊;潜江王朱贵炖;宜都王朱贵燯;安惠王朱贵布驻松滋;悼恭王朱贵㸎驻应山;康简王朱贵㸅驻宜城;庄惠王朱贵熠驻枝江;靖和王朱贵熡驻薪水;恭穆王朱睦桎驻应城;康定王朱誉榛驻汉川;,广济王朱定煠;安穆王朱祁钲驻枣阳;荆宪王朱瞻堽驻嶄州(由江西建昌改迁);梁庄王朱瞻垍驻安陆;,昭宪王朱翊铉驻谷城;兴献王朱祐杭就藩安陆州,葬钟祥;郧西王朱常湖,温惠王朱厚驻汉阳;,惠王朱常润就藩荆州府;襄王朱瞻墡就藩湖南长沙,徙藩襄阳。是为明王室后裔分支数量最多、分布最为密集的一个区域。

明末清初,为避难,朱氏后裔大量潜隐湖北山区。

从战国到民国,由于战乱、受灾、移民(如湖广填四川)以及奉命到别省任职等诸多原因,湖北朱氏族群迁至外省的数以万计。

广东地区 朱姓为广东望族之一。广东朱姓族群大部分是从宋元时期起陆续迁入和繁衍起来的。外地迁入的,主要来自福建、江西,少数来自江苏、湖南、广西。广东朱姓族群的支流别派十分复杂,既有各地朱氏谱牒所记载的源流世系也多有互相重叠矛盾之处。除少数不知其源流的支系外,总体看。主要有四大派系,即紫阳朱氏后裔,福建莆田始祖朱巩系,朱虎后裔,江苏金陵句容朱惟节系。

紫阳朱氏后裔,即考亭始祖朱熹一脉,朱熹三子:塾、埜、在(顺德仙涌朱氏谱载四子:塾、埜、埾、在, 埾公是其始祖),都有后裔在广东繁衍生息,其中埜公后裔人数为多,塾公 后裔人数为次,在公后裔较少。大多于宋末、元代、明代由福建各地直接迁入或经由江西迁入。

福建莆田始祖朱巩系,于北宋末或明朝中叶时由福建迁入。

朱虎后裔,后梁太祖朱温长兄朱全昱一脉,于元朝末年 由湖南汝城县下桥村迁入仁化县董塘镇大富村开基。后裔散布于仁化、怀集、乐昌、乳源、曲江等地。

江苏金陵句容朱惟节系,始迁祖朱仲明,祖籍金陵(南京)珠巩巷,其曾祖贤璋迁句容居住,生子定邦。定邦生荣国,荣国生七子:伯明、仲明、叔明、季明、列明,次明、序明。为避难,兄弟7人各自逃生。朱仲明几经周折,于明洪武四年(公元1371)定居连山。后裔居地除连山外,分迁至连南、连州、阳山、清远、怀集、潮州及广西荔浦、梧州、贺州和四川等地。

最早入粤的朱氏族群是福建莆田始祖朱巩的第9代孙朱古绰,于北宋末年迁澄海南微开基。紫阳朱氏后裔最早入粤的,据番禺县南村《朱氏族谱》和朱澄墓碑(藏于广州博物馆)记载,是为朱澄一支。

朱澄,又名念一郎,系朱熹长子朱塾之孙、朱鉴之子。原籍福建建安,南宋末任官广东,其长子朱植随父赴任,因元兵南下,遂寓居番禺鹿步司黄陂堡十一图。朱植弟朱满移居东莞,为后世横沙朱氏始迁祖。兄弟俩的后裔极为繁盛,到明清时已分布于两广几十个县。

另据英德大陂都(今佛冈迳头乡)《沛国朱氏源流族谱》(明万历四十六年修本)记载,朱氏族群迁入广东始于千公朱庆宗。朱庆宗到南海任职,卒于任上,他的9个儿子扶柩北上,行至和平县潭邦,儿子们在同一时间做了同样的一个梦,梦见一白发老翁前来告诉说:“潭邦之地,九六飞龙,聚鸦炸穴,葬后嗣孙富贵天下。”于是,兄弟9人遂决定将父亲遗体安葬于此。后来子孙繁衍,散布于广东各地,于是民间就有了“千公生九子,九子落九江”一说。

同样的故事,在广东地区的其他朱氏族谱中也能找到。如据和平县《朱氏家谱》的记载,和平朱氏开基始祖朱廷琛,名启传,原籍江西建昌县二十四都宽仁乡白马村,元代后期进士,官至惠州府巡按理刑推官,卒于任上。明初,朱廷琛3子仁瓒、仁通、仁达扶柩北上,行至和平地界。为当地财主潭文娘收留。遂寓居于此。兄弟三人共生9子,排行“万”字辈。三兄弟后裔后来散居于广东兴宁、惠州、龙川、河源等地。其中仁通次子万五郎,始居兴宁竹丝湖。据兴宁大坪坑《朱氏宗谱》,万五郎生9子,行辈“念”子,后裔分居于兴宁长渡湖、竹丝湖和翁源竹坡、高州及广西陆川、江西赣南等地。其中念九郎又生9子,行辈“友”字。这9子的居住区域与英德大陂都《沛国朱氏源流族谱》千公9子居住地基本相同。或许在源流上有着某种内在的联系.

南粤雄关。“通宵雨滴急催梅,枝北枝南晓尽开。多谢花神好看客,随车十里雪香来”(宋·李昴英:《雨行梅关·其一》)

明清时期,广东地区较为重要和有名的朱氏族群还有:

佛冈两岳朱氏,始祖朱炳,字文焕,先世居关中,南宋初迁福建。南宋末,朱文焕起兵抗击元军,战死于广东崖山。其子朱继贤将父亲葬于佛冈,并定居于此。后裔散居于县内各地和英德县黎洞、恩平、新会、香山古宥、南海、中山、开平、广宁及广西藤县、博白、南平等地。

南海朱氏,始祖朱元龙,南宋末迁居南海县九江乡上沙里。绕平(海山)、惠来、惠阳、陆丰、普宁、澄海、南澳等地的部分朱氏,系朱敏、朱卓之后,从福建迁入。台山、广海、上川、韶州(今韶关)等地朱氏,朱明王室后裔。其中,韶州曾一度是明仁宗第7子淮王朱瓒墺的藩地。

宋、元代时广东朱姓族群人口不多,从明初开始人丁逐渐兴旺,尤其到明末清初时,人丁发展迅速,省内迁徙不断;特别是因乱避难,或因生意或因授朝廷使命等原因,开始逐步往广西、云南、四川和东南亚、香港、澳门等地扩散,到了清代中期后,徙迁美国、加拿大、澳大利亚,也有部分又迁回福建、江西。

大西南,朱姓族群的驻足地及新的发祥地

明清时期,包括滇(云南)、黔(贵州)、蜀(四川)、渝(重庆)、桂(广西)在内的西南地区,朱姓族群活动也相当活跃。其中最为突出是四川(蜀)、重庆(渝)和广西(桂)地区。西南地区的朱姓族群大多是宋元以来陆续从东南和北方地区迁徙而来的,且有着在宗族组织上相对松弛、家族规模也相对小些的突出特点。

蜀、渝地区 四川、重庆地区早在秦汉时期即已涌现出不少的朱姓人物及其家族,其中成都汉、唐时就一直居住着不少的朱姓族群。进入宋元时期,先后从外地迁入的朱姓族群更是不在少数。

朱姓族群入川,有史、谱可查的,元代有,仁宗延佑年间(公元1314—1320年)朱朝选以武承袭万户侯,由湖南入蜀,其裔孙分居乐山、资阳、资中等地。明代,明太祖朱元璋于洪武十一年(公元1378年)封第11子朱椿为蜀王。12年后朱椿到成都就位,成都作为蜀王朱椿藩地的时间长达250多年。

明末清初,长达34年战乱和瘟疫,使四川人口锐减。清康熙十年(公元1671年),清政府鼓励各省贫民入蜀开垦,自此,拉开了 “湖广填四川”移民运动序幕。这一波澜壮阔的移民运动,历经康熙、雍正、乾隆三朝,止于乾隆四十一年(公元1776年),历时105年。大批朱姓族群也参与了这一蕴含艰辛、悲壮、欢欣、痛苦与惆怅的移民运动,因而形成了朱姓族群历史上的一次自东向西的横向移民。正是在这一背景下,大批江浙地区和江西地区的朱姓族群迁到湖南、湖北、广东地区,而许多原居湖南、湖北、广东地区的朱姓族群又向四川、重庆迁移。

在相继迁入川、渝的朱姓族群中,不少成为了当地的名门望族。如原籍广东韶关的朱耀星,于清初迁入四川北部,在广汉、营山一带务农兼做些小生意,到入蜀第三代朱文先时,带领4个儿子迁到仪陇县马鞍场大湾定居。后来子孙不断繁衍,家族规模不断扩大,当地人遂称大湾为“朱家大院”。名扬天下、功勋卓著的中国红军之父朱德(原名朱代珍)元帅,就是这支朱氏入川第8代孙。

朱姓族群入渝,据既有朱氏谱牒的记载,最早的是明洪武二年(公元1369年)进入川东道重庆府忠州垫江县城西关外的朱龙一支;其次是洪武十三年(公元1380年)随军入川定居涪州(现涪陵)长寿、垫江、梁平及巴县一带的朱氏族群;有一支是重庆巴县白市驿明王室朱椿(蜀王)幸存的后代;还有就是明末清初的“湖广填四川”大移民入迁的朱氏。

外来移民的不断进入,使得川、渝地区的朱姓族群数量及人口大量增加,进而广泛分布于成都、巫县、邻水、井研、宜宾、富顺、彭县、浦江、金堂、简阳、仪陇、宣汉、德阳、清溪(汉源),合州(今合川)、江油、华阳(治今剑阁南)、富顺、大竹等众多府、县。

广西地区 广西是大西南朱姓族群分布最为密集的区域。广西朱姓族群大多是宋元以后自福建、广东、江西、湖南、浙江、安徽等地迁入的,支流派系甚为广杂,以朱熹、朱光启、朱溜、朱廷琛、朱守谦、朱珍、朱文焕及朱寓(山东青州派系)等派系后商为主体,还有部分则是明王室留落在广西的后裔。

据族谱资料记载,最早迁入广西居住的朱姓有四个始迁祖:

藤县黄沙(藤南)始迁祖朱日新,原籍江南松江府(今上海市松江区),宋开禧四年(公元1208)进士,钦点翰林庶吉士,授广西藤州知州。任满后,落籍于藤城迎恩门外五袴厢,其后裔迁新庆黄沙等地居住。历代人才辈出,为当地望族。

贵港市思怀乡旺柳村始迁祖朱通明,宋末元初人,据说原居福建某地,后迁广东南雄保昌县珠玑巷,再迁广西玉林,分支迁博白。传至“通”字辈有同胞五兄弟:长通明、次通述(迁浦北平阳村),三通盛(迁贵港木格周村定居),四通元(迁桂平市某地定居),五通宝考取进士后,定居博白县茂山村。朱通明先到贵县(今贵港市)木格居住,后迁旺柳村。

宾阳县宾州镇的两个始迁祖朱惠清、朱眼,均来自山东省青州府演乐堂。朱惠清于元末明初任广西宾州府宾司铎,任满后落籍新模村;朱眼于元末明初奉招移民迁入广西宾州府东 关外(今大磨村)。

阳朔县始迁祖朱望二(万二),原籍山东青州府益都县蜘蛛巷(一说沛国郡),宋、元间与其子念七因避乱,迁入广西阳朔县兴坪朱家铺(今书家堡)。至洪武年间,九世孙朱以新等,迁入阳朔县城内明伦坊居住,后商散居县内20多个自然村历代人才辈出,是县里的望族之一。

梅岭古驿道。“阳月南飞雁,传闻至此回。我行殊未已,何日复归来。江静潮初落,林昏瘴不开。明朝望乡处,应见陇头梅”(唐·宋之问:《大庾岭北驿》)

明清时,广西朱氏族群中最为有名的是博白朱氏、岑溪朱氏和南宁朱氏。

博白朱氏,具体分为衙前朱氏、金村朱氏、木桐朱氏、造化朱氏、花州朱氏5支。衙前朱氏,始迁祖朱珍,相传为朱熹后裔,由江西赣州府安远县板石堡鹿迳迁博白衙前。金村朱氏,与衙前朱氏同祖,以朱珍弟朱琛为始迁祖,木桐朱氏,始迁祖朱法传于明初携弟法学、法皓、法仟由江西赣州府安远县迁博白县城木桐村。一说由福建迁入;一说与衙前朱氏同祖,始迁祖为朱景洪。造化朱氏,系广东和平朱氏分支,始迁祖朱洪芳(万一郎),朱廷琛嫡长孙,于明弘治元年(公元1488年)偕子朱千一、朱千二、朱千四迁入。化州朱氏,原籍化州珠塘,后分迁陆川等地,其中一支辗转迁博白,散布于博白城郊、沙河、凤山等地。

岑溪朱氏,具体分为中围村朱氏、塘陂村朱氏、吉太乡朱氏、马路镇朱氏、荔枝村朱氏5支。中围村朱氏,溪广东和平朱氏分支,始迁祖朱芒,原籍广东潮州,携次子朱光庆、季子朱光容迁岑溪筋竹镇中围村。塘陂村朱氏,始迁祖朱世荣,原籍广东惠州府长乐县(今五华县),初迁广西西宁县(今郁南县),再迁岑溪糯垌镇塘陂村。吉太乡朱氏,始迁祖朱魁龙、朱彦龙兄弟,于清乾隆十三年(公元1748年)由广东嘉应州府程乡县龙牙堡(今梅县隆文镇)迁入,为苏田千四郎之后。马路镇朱氏,始迁祖朱永正,明时由广东恩平马路镇朱氏迁岑溪善家寮冲坑。荔枝村朱氏,始迁祖朱玉伦,于清康熙元年(公元1662年)由广东阳春罗阳山田村迁入。

南宁朱氏,以明王室后裔为主。明成组第3子赵王朱高燧就藩于彰德(今河南安阳),至明末,其旁支南乐王后裔朱由棪携子朱慈奢南逃广西,在南宁建立藩国。不久,清兵南下,朱由棪起兵反击,于1647年战败被俘。当时,除朱由棪一族外,还有不少明王室南逃寓居南宁,部分后裔遂散居南宁。

广西朱姓族群中,笔者悉知的其他较为重要的支系还有:容县十里乡朱氏,与博白吉太乡朱氏同祖,始迁祖系苏田千四郎之后。龙坪上楠村朱氏,始迁祖竹敬初,原籍安徽凤阳府珠玑巷,明正统十年(公元1445年)携子朱浩、朱征迁居龙坪(今昭平)南门外。全州洪门朱氏,系浙江义乌赤岸朱氏分支,始迁祖朱林,宋时在全州为官,任满后定居洪门。

另外,阳朔、藤县、玉林、桂林、桂平、郁林、临桂、台山、鹿寨、平南、钦州、陆川、合浦等府县也有不少的朱姓族群在此居住。

滇、黔地区 明清时期,云南(滇)、贵州(黔)地区的朱姓族群相对较少。朱姓族群入滇始于明朝初年。明王朝建立后,几次招降云南未得。于是,朱元璋于明洪武十四年(公元1381年)命傅友德为征南将军,蓝玉为左副将军,养子沫英为右副将军,带领二十万大军南征,讨伐在云南的梁王巴匝刺瓦尔密。洪武十五年(公元1382年)平定云南后,增设云南布政使司,由沫英世守云南,至明朝灭亡。

朱英,在朱元璋收其为养子后,曾改姓朱。后,朱英在分水关之战中立了功,奉朱元璋之命复姓沐。但沐英后裔中有再复姓朱的。

又,明军南征队伍中,绝大部份将士留在云南,协助沐英镇守边关,其中朱姓不乏其人。故在云南有“南京填云南”之说。如问起云南朱姓后裔,绝大部份人会告诉你:祖籍南京。

之后,随着或避祸、或移民、或屯垦等原由入滇人口的持续、大量增加,朱姓在云南的人口及族群数量也快速增加,分布地域不断扩大,其中昆明、曲靖、昭通、大理、通海、石屏、建水等地,在明清时都已有比较多的朱姓人口分布,并已涌现出不少人才辈出、富甲一方的朱姓望族,如建水朱氏、石屏朱氏、通海朱氏、曲江朱氏等。

建水朱氏,祖先居湖广麻阳县(今湖南麻阳县),于明代洪武年间(公元1368—1398年)流徙到云南建水,寓居西庄坝西高伍。明末清初,第五房迁居白家营村,生子卿,卿又生子永祜,以经营茶叶、丝绸等为业。清同治年间,后人广福,把家迁到建水老马坊村,置田买地,建盖瓦舍,开设碾坊酒坊,并经营矿业,家产渐丰。朱广福去世后,其孙朱朝琛乡试中举人,授贵州桐梓县知县,并赠朱广福文林郎官阶。另一孙朱朝瑛(字渭卿)清光绪丁酉科进士,得受广东补用道,遂成为朱家的核心人物。自此朱家家业更丰,并于同治十年开始向外投资,除营销土产百货外、还大宗贩售云土(鸦片)、锡锭,成为富甲一方的滇南富绅、望族。现存由朱朝瑛(字渭卿)兄弟于清末建造的被誉为“民居博物馆”、“西南边陲大观园”的建水朱家花园,一组规模宏大的陡脊飞檐、雕梁画栋、结构精巧、布局考究的清代民居建筑,就是这个家族之历史荣光的见证。

石屏朱氏,云南有名的朱氏科举家族,先是朱煐,于雍正二年(1724年)进士及第,官至知府。后朱家学、朱雘、朱淳叔侄3人,成道光九年(公元1829年)己丑科同榜进士。朱家学,官至直隶州知州,著有《篑峰文集》等。朱雘官至陕西布政使,著有《积风阁初集》、《味无味斋诗集》等。朱淳中二甲第一名进士,称为“传胪”,是清代云南进士中,甲次最高的一个,翰林院编修,官至知府,画家。朱家学的儿子朱庭珍,光绪十四年(公元1888年)戊子科举人,著名学者,著有《筱园诗话》等。朱庭珍之弟朱芬,光绪十六年(公元1890年)庚寅科进士。

都说,宁静、古朴的乡村是富人心中的天堂,穷人眼里的荒凉,诗人笔下的远方,游子梦回的地方。你以为呢?

通海朱氏,族人朱嶟,字仰山,号木堂。著名清朝重臣。清嘉庆二十四年(公元1820年)进士,授翰林院编修,道光年间任礼部侍郎,旋又升户部尚书,后转任礼部、工部、吏部尚书,由于为官勤冕,政声卓著,累迁太和殿军机处行走,最后官至内阁大学士。

据笔者所收集到的有限资料表明,朱姓入黔也是从明王朝建立后的傅友德征南开始的。明清时,贵州朱姓人口分布较多的主要有:毕节纳雍、清镇、贵阳、遵义、开州(今开阳县)、黎平、贵筑、织金、郎岱等地。

毕节纳雍朱氏,始迁祖朱兰,祖籍安徽舒城县,明洪武十四年(公元1381年)九月随名将傅友德征南,洪武十九年(公元1386年)以军功封明威将军,世袭指挥,镇守七星关,落籍纳雍。

清镇暗流河朱氏,入黔始祖朱禧(旧名澄养),安徽庐州府人,洪武二十五年(公元1392年)由西安右护卫后所世袭副千户钦调入黔镇守威清卫前所。在长达260年的历史中,朱氏9代人一直镇守在这里,直到明王朝灭亡,才结束其家族的军旅生涯。由此,朱禧裔孙朱元林落籍清镇暗流河。朱元林是为清镇暗流河朱氏的开基始祖,而朱禧则为清镇暗流河朱氏的入黔始祖,威清卫朱氏始祖。

遵义朱氏,入黔始祖朱天贵,于明朝末年由江西吉安府泰和县杨柳街迁遵义立基创业、发脉。

贵阳朱氏,其主要部分是朱熹次子朱埜后裔,朱埜25世孙克胜于清中期从安徽迁居贵阳落籍创业。

开州紫江朱氏,始迁祖朱之鹄(一作之鹤),于清康熙中期因商由江西新余县长乐里迁开州永乐场落籍创业。

郎岱下氽底朱氏,始迁祖朱珩大,于清乾隆初年由南京应天府朱氏巷油榨房迁郎岱县下氽底定居。

笔者所知贵州的其他朱姓族群还有黎平朱氏,明中期的杰出族人有时任莱州知府的朱万年,清后期任狼山总兵的朱洪章;贵筑朱氏,清中期的优秀族人先后有任四川川北总兵的朱射斗,任漕运总督的朱树,等等。

(信息来源:朱乐尧)

世界朱氏网编辑部

2024年11月5日

同一个世界,追求不同的境界,世界朱氏网追求:创新、文明、祥和、拼搏!

(有事找站长,支持世界朱氏网,长按扫码)

寻根问祖,查找家谱,就上朱氏家谱库,联系微信:19819884266。

寻根问祖、编修家谱,传播朱氏文化,品“中华朱氏酒”、“朱府囍酒”。济南炎黄朱氏文化传媒有限公司,19819884266。