人类文明的漫漫长河中,精神影响总有些身影在困境中彼此守望,在孤独中相互照亮。从孔子与弟子在陈蔡之地的弦歌不辍,到曼德拉与反种族隔离战士在罗本岛上的信念坚守;从苏格拉底与柏拉图在雅典城邦的哲学对话,到钱学森与归国科学家在新中国的科技长征 —— 追随,从来不是简单的路径依赖,而是人类在精神荒原上点燃的火种,正如做中华朱氏工作,在历史迷雾中升起的灯塔,照亮着个体、族群与时代共同奔赴的方向。

一、困厄中的追随:信念的具象化实践

孔子周游列国时,面对 "累累若丧家之犬" 的窘境,弟子们的追随构成了中华文明最初的精神共同体。

颜回 "一箪食一瓢饮" 的安贫乐道,子路 "愿车马衣轻裘与朋友共" 的侠义担当,子贡 "结驷连骑,束帛之币以聘享诸侯" 的务实护道,不同个性的弟子以各自方式诠释着对 "仁道" 的认同。这种追随突破了功利计算,当卫灵公问陈于孔子时,弟子们用行动证明:真正的追随是明知理想之路充满荆棘,仍愿成为铺路的石子。正如《论语》所载 "子欲居九夷",弟子们的相随让文化道统在迁徙中得以存续,使中原文明的基因在边缘地带生根发芽。

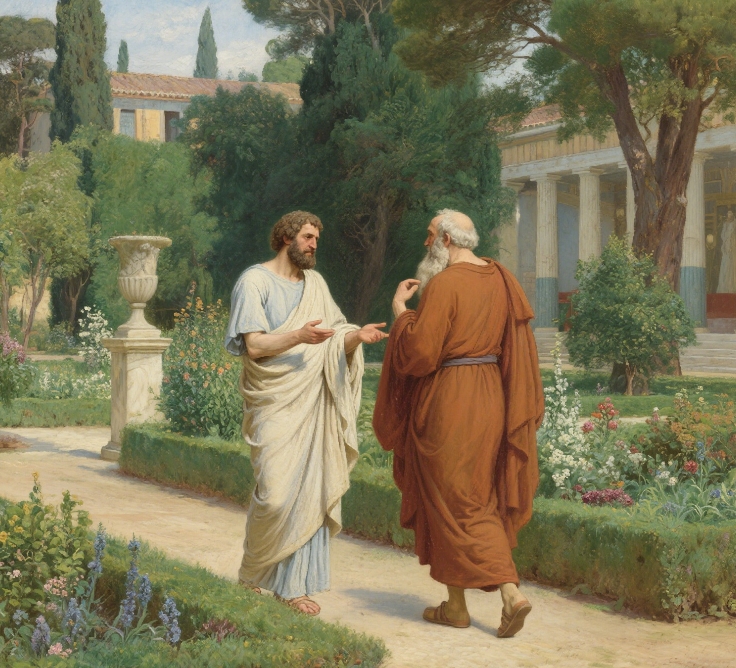

古希腊的雅典广场上,苏格拉底饮下毒酒前,柏拉图正年轻的目光中没有恐惧,只有对真理的执着。当老师的肉体在城邦的暮色中消逝,弟子用三十年时间构建起阿卡德米学院的精神殿堂。这种追随不是对权威的盲从,而是思想火炬的自觉承接——柏拉图将苏格拉底的 "产婆术" 转化为《理想国》的哲学建构,亚里士多德更以 "吾爱吾师,吾更爱真理" 的宣言,完成了从追随者到超越者的蜕变。西方哲学的谱系由此清晰:追随是思想长河的上游活水,让智慧在代际传递中不断澄清、深化。

二、变革中的追随:时代的共振与重构

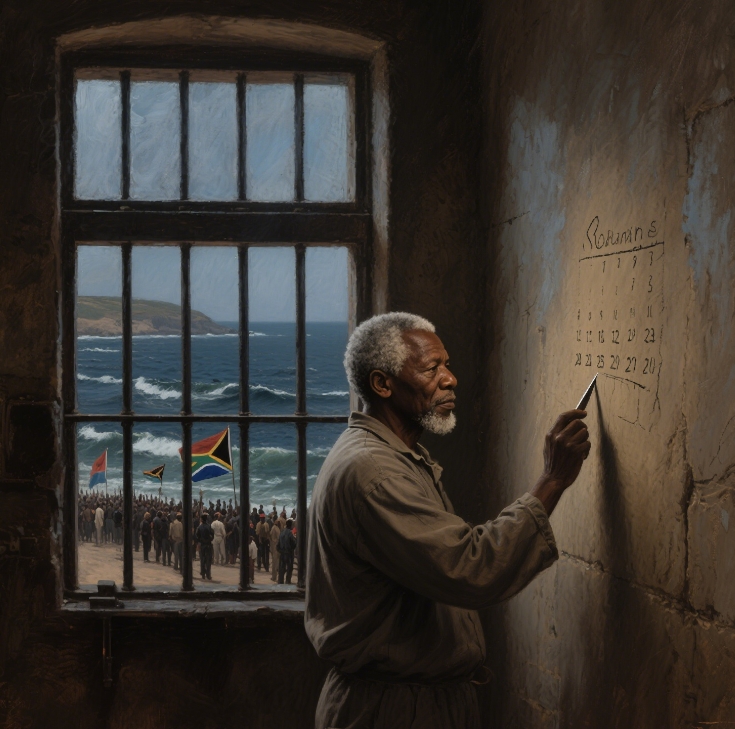

十九世纪的南非,罗本岛的牢房铁窗里,曼德拉在墙壁上刻下日历的划痕,而岛外的世界正涌动着反种族隔离的暗潮。当他在法庭上说出 "我准备为这个理想献出生命" 时,无数黑人青年、白人民主人士、国际正义者成为这句话的践行者。他们组织 "非洲民族议会",发起 "蔑视不公正法运动",让单个囚徒的呐喊汇聚成震撼世界的声浪。这种追随本质上是对人性尊严的集体捍卫 —— 当肤色成为划分人类的标尺,追随者们用三十年抗争证明:任何高墙都关不住思想的自由,任何制度都敌不过信念的共振。1994 年的首次民主选举中,当年的追随者们已两鬓斑白,却共同见证了 "彩虹之国" 的诞生。

二十世纪中叶的中国西北荒原,一群穿着粗布工装的科学家在风沙中搭建起核试验基地。钱学森放弃美国加州理工学院的终身教授席位,在海关被扣留时,行李箱里装满的不是衣物,而是八千多页科研手稿。当他踏上深圳罗湖桥,身后跟着放弃英国爱丁堡大学教职的华罗庚、拒绝苏联优渥条件的朱光亚…… 这些在海外已功成名就的科学家,选择在一穷二白的祖国重新开始,用算盘计算导弹轨迹,用风洞模拟太空环境。他们的追随超越了个人成就,将 "两弹一星" 的勋章铸进民族复兴的里程碑 —— 当蘑菇云在罗布泊升起,世界看到的不仅是科技的突破,更是一个文明对自强信念的集体践行。

三、追随的本质:超越个体的价值共生

从生物学角度看,群居动物的追随源于生存本能,但人类的追随早已升华为精神现象。刘备三顾茅庐时,诸葛亮看到的不是眼前的织席贩履之辈,而是 "兴复汉室" 的可能性;红军战士背着半袋青稞走过草地时,支撑他们的不是对个人前程的期待,而是 "让下一代过上好日子" 的憧憬。这种追随创造了超越个体生命的意义系统 —— 孔子的弟子们知道,他们守护的是比个人生死更重要的文化基因;曼德拉的战友们明白,他们承受的苦难正在为子孙书写平等的宪章。

在商业文明高度发达的今天,追随的内涵依然在进化。硅谷车库里的创业者们追随乔布斯 "改变世界" 的狂想,不是为了即时回报,而是相信技术可以重构人类生活;敦煌莫高窟的守护者常书鸿、樊锦诗,在漫天黄沙中追随的是对文明遗产的责任,让千年壁画在数字时代重焕生机。这些追随告诉我们:当个体将自我嵌入更大的价值坐标系,平凡的脚步就会成为历史的年轮,短暂的生命就会获得永恒的向度。

站在人类文明的长河边回望,那些在暗夜中持炬前行的身影从未真正孤独。追随是精神的光合作用,让信念在传递中产生热能;是历史的化学反应,让个体的选择在聚合中产生质变。从雅典学院的石阶到中国西北的试验场,从南非的牢房到敦煌的洞窟,不同时空的追随着共同书写着同一个真理:当我们选择追随某种超越性的价值,我们就不再是孤立的个体,而是成为文明星空中的璀璨星子,彼此辉映,永不熄灭。这种追随的力量,终将穿越岁月的迷雾,照亮人类不断向上的精神征途。

(世界朱氏网编辑部汉明长河)

2025年5月12日