明朝儒学组织架构图

来源:管理员 | 上传者: 世界朱氏网 |2024/08/12|浏览量:514

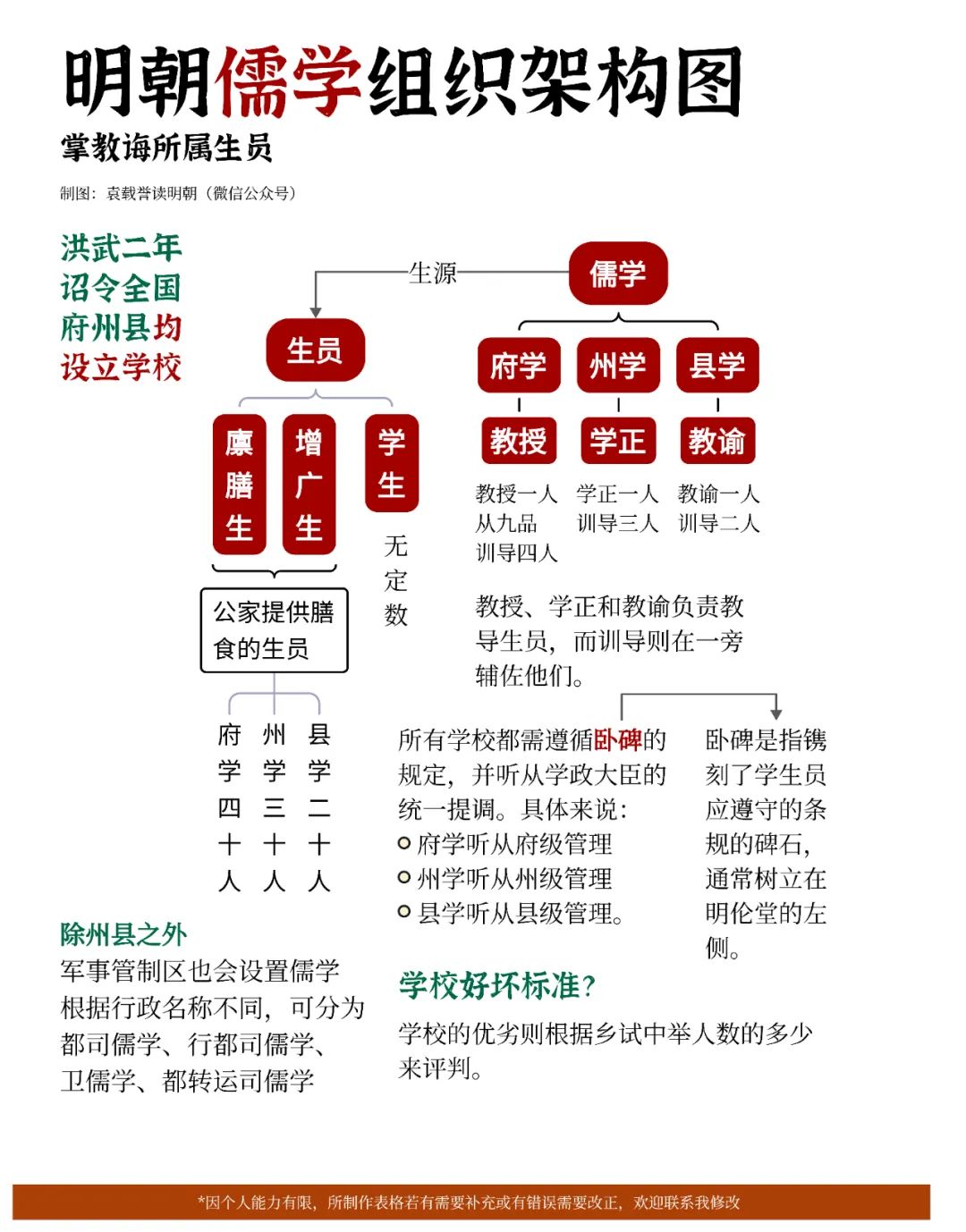

明朝儒学实际上就是明朝的学校。儒学开始于洪武二年,朱元璋诏令全国府州县均设立学校。

从“儒”字可以看出,这类学校以儒家学说为教材。学校最重要的培养目标是让更多的读书人通过科举考试实现人生巅峰。

因此,乡试中举人数成为了衡量学校绩效的关键指标(KPI)。各级教育主管部门会以此为标准来评判学校的好坏。

图片点击可放大

明朝儒学组织架构图

儒学通常设置为三级,即府学、州学和县学。府学设置教授一人,品级为从九品,并配备四名训导作为辅助。州学则配有一名学正,以及三名训导作为辅助。至于县学,则设有一名教谕,并由两名训导辅助。

需要注意的是,教授、学正和教谕都是负责教导生员的老师,只是由于学校层级的不同,他们的名称和待遇才有所区别。

除了州县之外,军事管制区也会设立儒学。根据行政名称的不同,这些儒学可分为都司儒学、行都司儒学、卫儒学和都转运司儒学,它们的主要服务对象是军方家属。

在整个生源板块中,生员可以细分为廪膳生、增广生和学生。其中,‘学生’是生员的另一种通用称呼。而廪膳生和增广生则是享受公家提供膳食待遇的生员,他们可以说是拿着公费学习的优秀学生。

由于经费有限,廪膳生和增广生的名额并未无限多,而是按照一定的额度进行分配。具体来说,府学的名额为四十人,州学的名额为三十人,县学的名额为二十人。

在行政方面,所有学校都必须遵循卧碑的规定,并接受学政大臣的统一提调和管理。具体来说,府学遵循府级的管理指导,州学遵循州级的管理指导,县学则遵循县级的管理指导。

何为卧碑?卧碑是指镌刻了学生员应遵守的各项条规的碑石,它通常被树立在明伦堂的左侧,作为学生们行为规范的重要参照。

2024年8月12日