安徽庐江县紫阳黄屯朱氏简介

来源:管理员 | 上传者: 中华朱氏网 | 2020/05/18|浏览量:3643

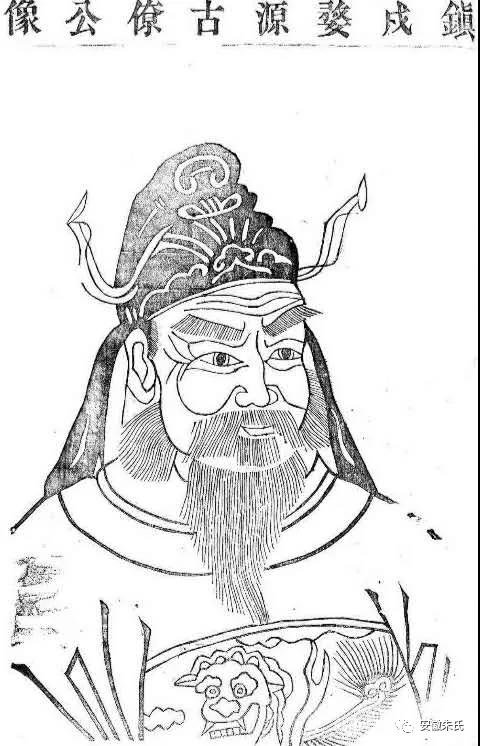

一、紫阳黄屯朱氏起源

庐江县紫阳黄屯朱氏祖籍属徽州(今安徽歙县篁墩一带)。唐末政治纷争,朱氏将领从幽州昌平(今北京昌平区)南下避乱,定居徽州歙县黄墩。唐昭宗天祐元年(公元904年),唐军收复婺源,朱瓌(古僚)受命出任制置茶院使,领州兵三千戍守婺源,负责巡辖浮梁、德兴、祁门、婺源等四县,征收茶赋。嗣后,从歙县举家迁至婺源,卜居万年乡千秋里(今万安乡松岩里),开婺源朱氏宗族之始。朱瓌公,字舜臣、良玉,唐昭宗大顺二年(公元891年)进士,因官任制置茶院使,政绩颇佳,民赖以安,被封为大制置茶院元帅,尊称为茶院府君、茶院公,又被诰封为黄墩忠武侯,后裔称茶院朱氏。

朱瓌公娶杜夫人,生二世祖廷杰、廷隽、廷滔。廷杰公官任歙州团练使,徙居休宁。廷滔公官补常侍承旨,徙居宣城。廷隽公官拜徽州刺史兼番汉总管,再升为节度使,留居婺源,生三世祖昭元、昭亨。昭元公生四世祖惟则、惟甫。惟甫公学至国子学四门博士(北宋国子学博士,相当于国子学教席),隐居乡里,尊德乐道,生五世祖迪、郢、振。振公生六世祖绚。绚公生七世祖虬、蟾、耆、森。森公为人,“少务学,不仕进取,谆谆以忠孝和友为本”,生八世祖松、柽、槔。松公自幼聪慧,勤奋好学,心怀大志,宋徽宗政和八年(公元1118年)中进士,出任建州政和县尉,迁居建阳(今福建建瓯),娶祝氏,1130年生九世祖熹。

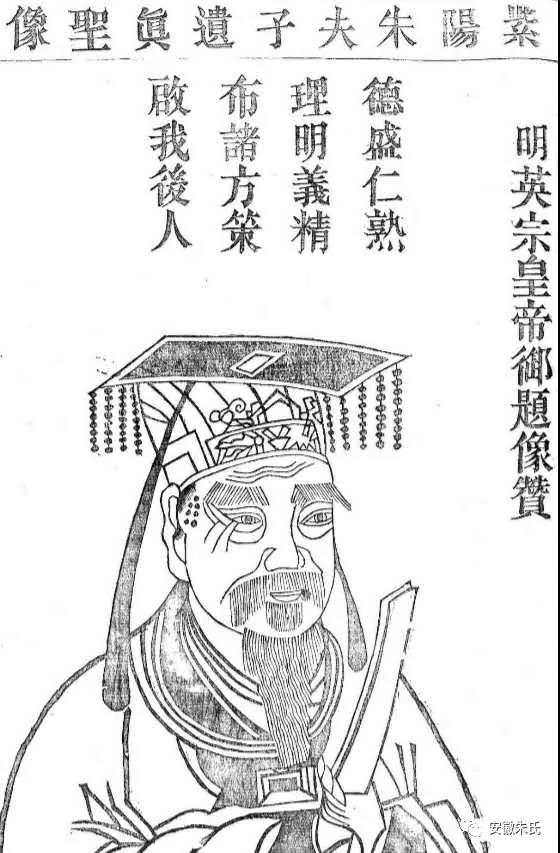

朱熹(公元1130~1200),字元晦、仲晦,号晦庵、云台子、嵩阳隐吏、鸿庆外史、云壑白鹿洞主,等等。宋高宗绍兴十三年(公元1143年),朱熹失怙,时年十四岁,其父松公临终前托孤好友刘子羽,请其在刘宅旁筑一室曰紫阳楼,让朱熹孤儿寡母居住。朱熹自幼聪慧,寒窗苦读。绍兴十七年(公元1147年),朱熹中举,次年中进士,绍兴二十一年(公元1151年)铨试中等,授左迪功郎、泉州同安县主簿。

为铭记紫阳楼寒窗苦读岁月,朱熹别号紫阳先生。入仕后,朱熹亲历南宋高宗、孝宗、光宗、宁宗四朝,宦海沉浮,政绩显著,志趣高远,治学不辍,著述等身,集理学之大成,被誉为中国文化史上自孔子、孟子后最伟大的思想家,尊称为朱子。朱熹公生前以朝奉大夫、华文阁待制、婺源县开国男、食邑三千户兼秘书阁修撰退休。宋宁宗嘉定十八年(公元1209年),被朝廷赐谥“文”,世称朱文公。宋理宗淳佑元年(公元1241年),被诏令从祀孔子庙。清康熙五十一年(公元1712年),尊享荣升大成殿,贵显天下,流芳后世。

宋孝宗淳熙三年(公元1177年),朱熹公曾回婺源故里,祭扫祖坟。淳熙十一年(公元1184年),整理宗谱,更为序次,编撰《婺源茶院朱氏世谱》,“徽、建二派,自今每岁当以新收名数更相告语而附益之,庶千里之外,两书如一,传之永远,有以不忘宗族之谊”。朱氏宗族徽州婺源与福建建州两支,归宗婺源。婺源县城所在地原名弦高,又名蚺城,因朱熹位列圣贤,而更名为紫阳镇。此后,朱氏外迁宗族称为紫阳朱氏。

朱熹公娶刘夫人,生十世祖墅、埜、在。墅公以父荫补将仕郎,官任淮西运使湖南总领,不幸英年早逝。埜公以父荫补迪功郎(又称宣教郎),官任差监湖州德清新市镇户部激赏酒库,逝后追赠为朝散大夫(正五品)。其后裔返回婺源,守护紫阳祖墓家庙。在公以父荫补承务郎,官至江州太平兴国宫,加封建安郡开国侯,食邑三千户,赐紫金鱼袋,其后裔迁居杭州武林。埜公生十一世祖铎。铎公生十二世祖濬。濬公生十三世祖梧。梧公生十四世祖烈。烈公生十五世祖坤。坤公生十六世祖镕。镕公生十七世祖东山。东山公生十八世祖胜。胜公生十九世祖兴一、兴二、兴三、兴四、兴五。明洪武年间(公元1368~1398),胜公偕林孺人携五子自建阳游学至舒城乌沙(今安徽舒城万佛湖)。

阙里朱氏宗支(黄屯支派)世系表

一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 |

介 | 禹一 | 师古 | 瓌 | 廷隽 | 昭元 | 惟甫 | 振 | 绚 | 森 | 松 |

十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 二十一 | 二十二 |

熹 | 埜 | 铎 | 濬 | 梧 | 烈 | 坤 | 镕 | 东山 | 胜 | 兴五 |

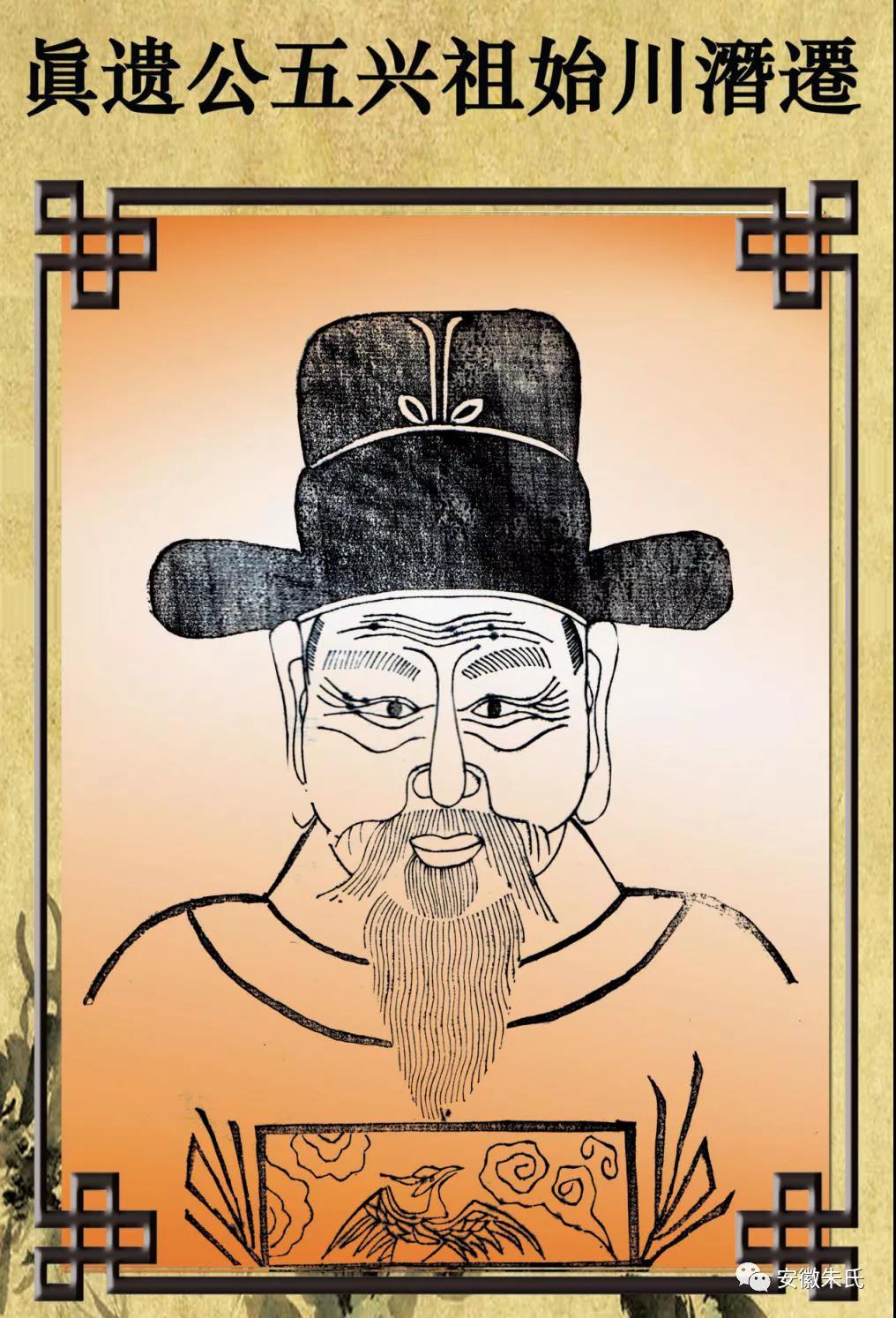

二、迁潜川始祖兴五公

朱熹的九代孙朱胜,于明洪武年间(公元1368年-1398年),偕林孺人携五子自建阳游学至舒城乌沙(今安徽舒城万佛湖)。朱胜第五子朱兴五,幼颖异游入泮壮举孝廉,任河南暲德府教授,振兴学校,士争慕之。任职九年后,卸职归养,由舒城迁居庐江三公乡鸭儿畈斗冈村(今属庐江县龙桥镇斗岗一带)。

自斗冈、龙桥、马鞭山至黄屯一带,依山傍水,风景秀美,宜耕宜林,山岗绵延,由浅入深,层层叠嶂,连接大别山脉;山水相间,水系发达,山涧溪流,汇集成河,此水此河,与海相连。兴五公卜居此地,堪称慧眼寓大德,吉人居善地。公插标置产以父讳表户名,繁衍生息,建祠修谱,堂号为集注堂。配杜氏,生子二:福一、福三,娶张氏生子二:福二、福四。开创紫阳朱氏庐江黄屯宗族,宗祠堂号为“集注堂”。公葬斗冈井头茔艮坤向有碑,妣葬石墙茔有碑,公有像赞列谱。

兴五公生二十世祖(庐江二世祖)福一、福二、福三、福四。福字辈诸公生二十一世祖(庐江三世祖)十一位,名为贵一、贵二、贵三、贵四、贵五、贵六、贵七、贵八、贵九、贵十、贵十一。贵字辈生二十二世祖(庐江四世祖)大字辈。四世同堂,合族而居,人丁兴旺,声誉远扬。

“因家务繁冗,食指殷浩,始议析居,散处本乡数十余宅。”(《分迁祖大塬公行述》)贵一公失传。贵二公迁居黄屯西关,房下分居陶家圩、连河圩、青帘街、吴家院、朱家冲等地。贵三公迁居黄屯马鞭山,房下分居陶家圩、杨桥、荷苞洼、秦家冲、王家湾、姚岗、姚山、李家洼、观音洞、失曹河等地。贵四公迁居沈圩瓦院,房下分居蛤蟆墩、半边街、庐城胡毕塘、双凤吕岭等地。

贵五公迁居芦苇嘴(今沈圩龙宫嘴东村),分居郎官山、杨桥、龙门村、二坊院、三坊墩、古塘、瓦洋河、宗家冲、泾县凤村、南陵峨岭镇等地。贵六公失考。贵七公迁居湖南长沙浏阳县春花巷。贵八公迁居沈圩南山院,房下分居地屋、丁马岗、桂树院、朱家楼、高家冲、寻曹洼、缺口高山、铜陵汶星洲等地。贵九公迁居桐城青草镇。贵十公留居斗冈,房下分居树棵、分路碑、冶父山竹院村、盛桥山脚村等地。贵十一公迁居六安。上述主要集中居住地之外,尚有众多零星分散居处,兹不一一列举。

肇迁庐江鸭儿坂斗冈一至三世

兴五 | ||||||||||

福一 | 福二 | 福三 | 福四 | |||||||

贵一 | 贵二 | 贵三 | 贵五 | 贵八 | 贵十 | 贵四 | 贵十一 | 贵六 | 贵七 | 贵九 |

据2012年第十次修族谱统计,婺源迁居黄屯这一脉朱氏总人数约一万二千人,入谱人丁八千零七十九人。朱兴五为这一脉的始祖,其后代主要分布在本县的龙桥、黄屯、白湖、马山、杨柳、矾山、夹板、裴岗、庐城、冶父、盛桥等地。

迁居县外的有:合肥市,六安市,巢湖市,黄山市,芜湖市,池州市,石台县,旌德县,太平县,青阳县新中村、新河镇,无为县南草冲,泾县云岭、桃花潭,南陵县南陵街道、烟墩镇、鹅岭镇,铜陵市缺口、树棵、陡岗、胥坝。迁居省外的有:天津市,上海市,河南洛阳市,山东济南市,浙江义乌市,贵州省,江西彭泽县,台湾高雄市。

三、紫阳黄屯朱氏历修宗谱综述

兴五公迁潜后,建有朱氏宗祠。因宗祠坐落在黄屯,人们习惯上称朱熹的这一脉为“紫阳黄屯朱氏”。

据《紫阳朱氏世谱》记载,兴五公明洪武之初(公元1368年)来庐至明嘉靖十三年(公元1534年)之前,大约有一百六十多年续谱失考。有文字记录的是在明嘉靖十四年(公元1535年)第一次修谱,至2015年第十次修谱完成,前后经历了四百八十年。

各次修谱时间如下:

第一次修谱是明嘉靖十四年 (公元1535年)。

第二次修谱是明万历四十二年(公元1614年),距上次修谱七十九年。

第三次修谱是清康熙十三年 (公元1675年),距上次修谱六十一年。

第四次修谱是清康熙四十七年(公元1708年),距上次修谱三十三年。

第五次修谱是清乾隆七年 (公元1742年),距上次修谱三十四年。

第六次修谱是清乾隆四十八年(公元1783年),距上次修谱四十一年。

第七次修谱是清道光十一年 (公元1831年),距上次修谱四十八年。

第八次修谱是清光绪元年 (公元1875年),距上次修谱四十四年。

第九次修谱是清光绪三十四年(公元1908年),距上次修谱三十三年。

第十次修谱于2012年启动,2015年告竣。 距上次修谱一百零七年。

四、宗谱序跋

(一)第四次修谱:《续修紫阳世谱序》

嗟夫,世谱之存难矣哉。非独创录者之为难,而能守者之为难也。亦非独能守者之为难,能守而相传久远跋涉播迁不失之为难也。若我世谱由宋世以来至于今,五百有余岁。

自文公序次定为婺源茶院朱氏世谱云,仍录一通以示族人。十一世以下来者未艾,则知徽建二处止有二通传至清公东山先生,续其传在天历二年去宋,宋庆元六年为文公卒年,后一百二十余年是十一世以上录谱者。文公十一世以下录谱守谱者东山公也。越一世而我祖胜公迁舒城,二世兴五公迁庐江。按公迁潜之时乃故明洪武之初,他物不携唯携谱牒是二公之守谱不失。乃继文公东山公后之一人也。兴五公传六世二十二分,分家旧谱存于大玺公后逸所公房售之公。家公遵祖命,秘藏不泄其珍重敬守历常变不离于身,至今奉为家宝,是继胜公兴五公之能守者又售之公也。

余素闻公收谱严谨有亲友求阅者,必整衣冠肃礼仪,公则焚香瞻拜捧匣出示,否则虽至亲厚族,亦不理焉。其子日化亦能继父志遵守如故。不意中年染痼疾,子幼知不能守,遂将谱传于本房方升兄子荫生斯皇,可谓得其人矣。余偕族人往观,虽业经四朝年更数百,一展视之,焕然如新。

第至今年远日久族支繁衍,若不续修后恐失次。商之族众重录续书。余躬任其责不惮烦劳。自兴五公以前分为前部,兴五公以后分为后部。誊写编定字号,各股各存一副。传之久远不忘。录竣爰出一言,告我族人嗣后收谱者,当念先人之刻苦,兢持训诫,子孙不宜怠忽轻泄,果能世世谨守庶几。法文公东山公之相传久远不遗,遵胜公兴五公之跋涉播迁不失,效售之公之奉为珍宝秘藏之法,则为我朱氏孝子慈孙矣。慎之勉之。是为序。

皇清康熙四十七年岁次戊子蒲月上浣

文公二十世孙日登顿首书

(二)第五次修谱:《重修宗谱序》

乾隆庚申岁长至日泮随族众从事始祖文公祭奠时,族侄烈祖为宗子,族叔荫生泗为宗长,阶下列七代子孙各正班次,祭毕,叔泗欣然曰,祀事肇举尊卑有序,先人庶几享之欤。泮进而对曰,叔所言深得幽明一体之要第,泮有大虑益人之族,历代久远而世系不紊,恃有谱牒以维系之。我族兴五公自舒迁潜为分派之始祖。越五世至月池廷潓公与磐石逵公修谱于明嘉靖十四年,续修者万历四十二年有光公也,国朝鼎兴良玠公於康熙十三年再续之,四十七年公升公又续之。此数公者殚精竭神埀人之久远,吾族至今保无紊乱。

显祖文公云:人家三代不修谱即为不孝。今自公升公殁后已数十年矣,不及此时谋重修之举,更历数世,乌知其不亲疏失伦尊卑倒置,视一本为秦越求,如今兹阶下班次岂可得耶。叔泗曰:此最要务,但恐人心不齐耳。于是乘合族之毕集书款於壁以俟众议。各房踊跃趋事若恨其成之不早也。

越旬余适婺源宗人俊功至。俊功名钦英,婺之荫生郎臣公其祖父也。少时随乃祖至斗冈,屈指数十年某某犹堪记忆。今遵博士示负籍查察各迁派,叔泗出所藏图赞示之。我族濬公实本文公嫡派与伊谱若合符节,泮窃自喜,以为此不谋而合殆。祖灵有赫,促之来庐,以助我谱事也。族人即欲以纂修托之,而翁以岁晚思归约明年复来。众以操笔之责委泮,固辞不获,因取前人数公之留遗熟玩之略识大概,于是乘课读之暇躬亲记录,日则忘餐夜则废寝,恒虑一字偶疏贻憾不浅。而后翁应期而至,又明年冬始克成帙,噫,谱岂易言哉。

夫人众贤愚不一,议论之有待折衷,资费之有待催索,嫌忌讳之有待解释,非一身一家之计,岂一人一朝之劳。故自经始以迄告竣,总理大纲经劳罔懈者叔泗与兄荫生承助也。内尽心外尽力,周旋左右玉成始终者杰桧兄也。共攘义举不避寒暑公而忘私者宗培叔并辰极、乐有、云灿兄也。任贵十公稿者叔泗也。任贵四公、贵十一公稿者月樵公并鲁堂也。任贵二公、贵三公、贵五公、贵八公稿并汇卷首像序传赞者泮也。校正讹舛以一点图者受业于门族国学生律和、早玉、嘉谷以及族侄灿斗、衣文、东汇数子也。

前属手录今易而刊刻,前鲜年月今忌日毕书,前不书葬地今悉载墓向,前谱之题赞必表而出之不敢泯没近今之德行必颂而杨之以垂不朽,孝子慈孙之心籍是而稍慰,敢曰踵事增新也哉。泮恐后之子孙不知纂修之维艰而忽于收藏,故不惜缕陈以记一时之勤,更数十载重修之责,又所望于后人也云尔。

皇清乾隆七年岁在壬戌季冬月 吉旦

文公二十三世孙邑庠生泮朝穼氏顿首敬撰

(三)第六次修谱:《重续紫阳世谱叙》(节选)

尝读我祖文公婺源茶院朱氏世谱示徽建二派云,自今二地每岁当以新收名数而附益之,虑年代久远恐有遗忘,诚敬宗收族之至意也。

我族录谱自文公始,名茶院谱继。文公续录比称为紫阳世谱,至易手录为刊刻则自乾隆四年,叔邑痒生泮生始,迄今四十余年。计绍字辈下已增三四世矣。较文公三代不修谱之戒又属过之。其间播迁生死不一而足,若不续修将愈久愈离宗族也,而秦越之谓一本何爰,聚族公漾开叙立式分任承办〇叙中漾一秉笔者。我族读书之辈固不乏人,然或肄业自专,或舌耕远馆,均不受职,众尊因以委泗。噫,泗族之鲁人也,文艺之不娴也,族众之莫悉也,虽世系可凭,而名讳文传句法字样须细心考究,罔有遗误。乃〇斯役是役也重责也。泗何敢任焉,坚辞不允因汗颜以勉就焉。遂延谱师开谱局。……(众)等同心协力襄泗以任司责也。越两秋而告竣,向之丁未上谱,此今已悉载无遗;向之坟墓未绘地图,此今已象形摹刻;向之名字有再见重出,此今悉辨名别分无重叠。

婺源茶院公起至兴五公,是为总谱。兴五公后列为支谱,均以紫阳名篇接续。徽建统谱世世迭承,其年代虽远脉络贯通了若指掌……

我族人敦孝悌以崇其本,讲忠贞以立其心,明礼仪以端其品,存廉耻以励其节。恪守家训无忘世守。庶不愧紫阳之后裔阙里之宗风也。至继述而继续相传于勿替此文又泗所沵望于后人也。是为序。

乾隆四十八年岁次癸卯黄鈡月中浣之吉

文公二十四世孙绍泗东汇氏敬叙并书

(四)第七次修谱:《续修宗谱序》

道光十年秋合族建议计丁亩列规款择执事,叙纂修更新家乘越明年付梓。重镌传序图像世系支派秩然一轨,於正自春徂冬不数月而功毕。于是嘱予作文以序之。予阅先世手錄及壬戌朝穼公、癸卯东汇公刊本,悉尽美尽善足为后进模范,当其时经理诸人亦皆秉公协力不厌劳苦者也。由癸卯迄今又越数十春秋,其中子复生子孙复见孙,或年逾四旬而名字不登於谱,其故者卒葬碑向且有遗恩而不能记忆准以。

始祖文公三代不修谱即为不孝之说,则茲之续修烏容已哉然。而有难焉者,续修之举适逢大水之年。圩亩就湮,丁男失所,家资窘迫,谱事荒唐。幸赖祖灵好义者慷慨捐赀,与事者从公以视壬戌癸卯诸前辈尤为过之。而予也随其后亦第为之。理世系阅传序,一禀先哲之旧规而已。至有宜讳宜更者,间亦僭正之,他何敢望欤。夫水源木本之思,敬宗收族之道,前人所望於后人,后人所承乎前人者无非体。

文公新收附益之遗意耳。是为序。

道光十一年岁次辛卯仲冬月上澣之吉

后裔孙麟台氏録生沐手敬撰

(五)第八次修谱:《续修谱序》

先祖文公有云,三十年不裔孙岁进士即选儒学正堂爕堂紫贵顿首修谱即为不孝明训具在,不敢忘矣。况遭兵燹以来,其间或殉难,或死节,或徙于他乡,或转于沟壑。尚年湮代远查考尤难,心窃忧之。是以甲戌秋集诸首士先生会议续修之举。诸首士先生亦皆踊跃,以纂修之责委焉。贵窃思是役也,任至大也,责至重也,而进宗收族之义又非予所能辞也。因於课读之余,凡世系文传有宜更正者间亦窃附己意而参考校订。幸有受业於门者若有能烝视廷桢,以及铨美铨盛国臣等,皆同心协力襄赞于期间,阅明年春而功始竣。自是殉难者有必显,死节者有必详,徙于他乡者必详其里,转於沟壑者必记其坟墓以及生配卒葬无一不书,而不至有遗忘者,谱之为功岂浅鲜哉。噫,瓜瓞之绵数百年矣,承承继继以至于今,定知寖炽寖昌方兴未艾,更阅数十年而能继志述事有光家乘者,是又予之所深望也夫。

光绪元年岁在乙亥孟春月下澣之吉 谷旦

裔孙岁进士即选儒学正堂爕堂紫贵顿首拜撰

(六)第九次修谱:《续修宗谱序》(节选)

吾族文公裔也,粤自攷亭遗泽秀衍棋布星罗,支分派别延一脉之真,传绵世系而不紊,数百年绳绳继〇,得以维持罔替者,舍谱其奚赖也,则谱之关系綦重欤溯余谱之刊刻也。始于康熙良玠公,越乾隆道光同治间,代有续修昭然可考。然非经理得人则经费罔济,或检查失当则世系难明,甚至一事偶疏隐微遗憾,一言或失猜忌旋生。则谱之修也诚非易事矣。而有乌能以阅世不修者于文公不孝之葴乎。自紫贵公续修后迄今卅余载,其间支蕃派衍涣莫甚焉。生卒迁流〇莫甚焉。欲使涣者萃〇者聚,则续修其亟亟也,是以丁未冬咸集宗祠议修宗谱,而诸首士欲委一二人撮其要焉,佥曰:此重任也,与其推事于一人,孰若责成于众人俾亲及其亲近及其近之为切也。于是众皆唯唯各择其人……幸诸执事协力同心越一寒暑而全谱告成。但前帙中祖墓未绘图形者今则增之,年表未载干支者今则补之,庶几纤隙无遗而尊祖敬宗收族之心可以稍慰矣。

众复命宏等作文序之。宏虽不文亦不容辞其责也。第就其实而陈之。俾后之览斯谱者,知续修之非易,尤知续修为要图也。安能无厚望欤。是为序。

光绪三十四年岁次戊申季夏月谷日

裔孙含宏、泳清顿首拜撰

(七)第十次修谱:《紫阳朱氏庐江黄屯宗谱续修序》(节选)

家是社会组织细胞,宗族是家庭组织之上的一种社会关系。数千年中国古代社会治理结构,修身齐家治国平天下,国家就是家国,家国一体,忠臣多来自孝子,爱国从爱家开始。以血缘关系为纽带,以道德伦理为规范,以节庆祭祀、慎终追远为仪式,家族宗祠关爱弱者,呵护生灵,倡导价值认同,提供人生皈依,发挥着社会基层自治组织的功能作用,维护了中华民族千百年来的精神文化传承。宗族谱系是这种社会关系的历史记忆,是一种中国特色的人生坐标体系,标识着我们每个中国人血脉里流淌澎湃着的文化基因。

朱氏宗族,源远流长。探寻考辨其源,计有崇文尚武两个源头。其一以赤心松柏木为图腾,朴实诚挚,挺拔,秀内,慧中,天生我材,参天荫地。《说文解字》载,“朱,赤心木,松柏属。从木,一在其中”。《山海经·大荒经》记有“有盖山之国。有树,赤皮支干青叶,名曰朱木”。朱木,赤心木,虽有形态差异,可以理解为族群迁徙,地理物候不同,价值观念不变。其二以蜘蛛为图腾,睿智尚武,能谋善断。据《元和姓纂》记载,“朱,颛顼之后。周封曹侠于邾,为楚所灭,子孙去邑以为氏”。邾,原作鼄,蜘蛛。这两个氏族源头大体上都生活集聚在黄河流域,逐渐迁徙流转,子孙繁衍,遍布海内外。隋唐之后,大多数朱姓后裔合二为一,文武兼修,耕读传家,亦商亦儒,共认沛邑(今安徽濉溪附近)为郡望,海外朱姓华人以“沛国堂”为宗祠堂号。

纵观朱姓族群历史衍变,先秦滥觞,汉魏六朝多支勃兴,望族冠盖东南。经隋唐发展,南宋时期紫阳朱氏到达一个高峰。

自瓌公婺源开宗,为婺源一世……熹公徽建合宗,为婺源八世、紫阳一世……兴五公迁居黄屯,为婺源十八世、紫阳十世、庐江一世……到四十四世煌字辈,为庐江二十六代。依光绪三十四年宗谱,以下尚有壅、锦、江三个辈份。天行健,朱氏子孙生衍繁息,瓜瓞绵绵。此中恩情,感念世世代代母系外姓宗亲,姻缘善结,血脉传承。

紫阳朱氏宗族,迄今已历四十余世代。其中,在婺源、建州经历二十世代,迁移舒城、庐江亦已经历二十余世代。清乾隆七年(公元1742年)《重修宗谱序》载,“显祖文公云,人家三代不修谱即为不孝”。考据紫阳朱氏庐江黄屯宗谱,清朝以来先后……七次修谱。其中光绪三十四年宗谱,二十卷本,煌煌巨制,详细记录世代繁衍,重要文契,祖坟地理,祭祀规仪,善行义举,家规家训,修谱缘起经历等诸多内容。敦伦教化,凝聚人心,增进文化认同,邻里守望相助。

拜读前贤宗谱,荣恩祖先遗泽,紫阳朱氏庐江黄屯宗族历来崇文尚武,恪守礼仪,耕读传家,诚信敦睦,为人勤勤恳恳,处事兢兢业业。或以务农垦殖,养家活口;或以一技之长,服务百家;或以从军入伍,为国前驱;或以从政入仕,为民福祉;或以经商实业,为天下人办事,帮天下人理财;或以读书治学,为天地立心,为生民立命,继往世之绝学,谋万世之太平。生计有多样,术业有专攻,为人处事,谨守祖训。《晦庵公家训》和朱柏庐《治家格言》,字字珠玑,传之遐迩,已成中华民族精神文化财富……

光绪三十四年本《紫阳朱氏世谱》所载《朱子蒙训》,从衣服冠履、言语步趋、洒扫涓洁、读书写字等一应杂细琐事做起,知行合一,寓教于行,说到做到。……朱氏祖训,语重声长,教我子孙,规则存心。日常人伦,立世之本,躬行不违,日积月累,盛德之人,其后必昌。

民国以来,战争频仍,兵隳不断,加之历次政治运动影响,朱氏宗谱失修已逾百年。几代人不清楚自己身世,从哪里来,应该到哪里去。维我朱氏同祖同宗,血脉相连,家风相习,家训相传,一切诚念终当相遇。公元2013年伊始,由朱桂留倡议,经朱灿进、朱应贵、朱桂富、朱桂斌、朱桂元、朱桂鹏、朱春林、朱银余等人参与,组成庐江黄屯朱氏宗谱修谱理事会,组织开展宗谱续修工作。建立体制机制,制定规章制度,分工负责,走访远近,登门入户,采集信息,募集善款,艰辛备尝,无怨无悔,劳苦功高。由于历时久远,音信渺茫,或有宗亲信息,采录未全,在所难免,以待下次补充完善。

续修宗谱期间,幸得朱铨铭捐出珍藏清光绪三十四年本刻本《紫阳朱氏世谱》二十卷,弥足珍贵,谱牒卷宗,因此得以继续。

承蒙修谱理事会信任,专程来沪,嘱我为序。我深感责任重大,德能不配,诚惶诚恐。但身为朱氏子孙,恭敬不如从命,多方考据查证,请教诸多长辈,正本清源,详述流变,温故家训,感念隆恩。衷心祝愿我朱氏子孙铭记祖训,勤勉有为!衷心祝福朱氏宗族厚德载物,繁荣昌盛!

是为序。

文公三十二代孙 兴五公二十二代孙 朱鸿召博士恭撰

公元2014年7月8日 良辰

(八)第十次修谱:《潜川(黄屯)紫阳朱氏集注堂第十次修宗谱序》(节选)

朱姓是中国十四大姓,约占中国汉族人口的百分之一点二六。(赵阳选编《百家姓》)。

“朱曹同祖,以国为姓”(翟文明编著《中国姓氏地图》),黄帝的五世孙中,有个叫宴安的,被封在曹地做了曹姓部落首领。武王建周后,而曹安后代曹挟改封到邾国,后被楚国吞并,邾国贵族逃出,为了避祸,去掉耳旁,改为朱姓。因此,曹安(或曹安后代朱挟)成为后世朱氏的始祖。其《地图》并记载:朱姓氏郡望堂号(为准)为吴郡堂。堂联为“鹅湖世泽,鹿洞家声”。

世人为纪念朱熹,以他的别号“紫阳”为朱氏堂号(族号)。我迁居的潜川派,则是支祖支派支谱,故其支派现另立堂号为“集注堂”,载于清光绪三十四年《紫阳朱氏世谱(即潜川派谱)》。原总堂联仍秉承沿用。

朱氏我宗分派迁徙路线图:自婺源—建阳—舒城(乌沙)--庐江(斗冈村)。兴五公迁潜之时,乃明洪武之初(1368年),在庐江斗冈村定居,于今(2014年)大略六百四十六年之久,传至今二十六世。煌字辈今族中已传有。以均推之约二十四点八年为一世(代)。

我朱氏经过九次修谱历时三百七十载,宗族谱今读之,本源请而世序明,诚历代祖先之伟功也。

我《紫阳朱氏世谱》,是在清光绪三十四年(1908年)修的,至今已一百零六年了,为世上所罕见。其中经过抗日战争、国内战争及历史原因,《世谱》受到严重毁坏,二十六套《世谱》仅有一套孤本幸存虾蟆墩村朱铨铭家中。此原版一套二十卷的《世谱》现已赠给庐江县档案局,作为民间谱文化遗产,永远珍藏。

据考证,在清康熙五十七年(1718年)建成朱氏祠堂(黄屯原下街头),仿皇家新华门(八字式),门上有四根椽,内有富丽堂皇的朱夫子祀拜厅(康熙六十一年复修)。不光当时算上乘建筑,就现在来看,尽管它数百年风雨,但仍不失为灿烂的古迹文化。然而,在二十世纪五十年代初,被土改的共产风强占,做了粮站(窟),随后被全部拆毁。灿烂的古迹文化被野蛮与愚昧破坏了,不复存在。留给人们的是一个不该留出的“空白”。

是为序。

文公三十世裔孙 兴五公二十世裔孙 桂彩敬譔

二零一四年岁次甲午十月八日 之吉

五、家规族训

(一)朱熹:《紫阳朱子家训》(略)

(二)朱柏庐(清):《治家格言》(略)

(三)第十次重修族谱新编:《朱氏族训》

吾祖治家,遗言大成。《家训》《格言》,四海皆遵。

与时俱进,稍有新增。

为人子女,首要成人。

传统文化,多温效行。

爱家保国,是为根本。

忠孝尤先,道德文明。

尊重高堂,垂范后生。

长幼有序,夫妇和顺。

睦邻乡里,济困周贫。

与人为善,戒斗少争。

教诲子女,性须坦诚。

溺爱小辈,贻害终身。

幼须苦读,壮则可行。

颓废自安,家业难成。

洁身自好,远离毒品。

不信邪教,杜绝赌淫。

贪烟嗜酒,耗财伤身。

自奉节俭,宴客盛情。

优生优育,男女平等。

女入家谱,各代谨遵。

市场经济,诚信为本。

造假售假,丧失人伦。

各项契约,手续细明。

电子文档,拷贝留存。

公堂之上,物证要紧。

创办企业,广纳贤能。

任人唯贤,切忌唯亲。

爱惜身体,锻炼根本。

防范未然,检查先行。

保护环境,讲究卫生。

公益事业,多献爱心。

家族有事,更要热忱。

祭祖俢祠,常续家乘。

光宗耀祖,不忘根本。

上承祖志,启我后昆。

六、行辈字派

(一)综述

朱兴五迁居安徽庐江黄屯鸭儿坂斗冈,为黄屯支一世祖,堂号为《集注堂》。

我紫阳朱氏字辈“自文公修茶院谱牒即取”,但因年代久远,中间或有失考,传下的老谱没有记载具体字辈,真正形成比较统一的字辈是一世祖兴五公迁潜以后才形成“兴、福、贵、大、庭”五代。按常理,后续谱应再延五代,但老谱中只查到四代,即“金、家、尚、应”。第十代后,才逐步统一为“良日元承绍”。自十五代后,字辈才含五行相生之意,即用金木水火土做偏旁选字。据家谱记载,用五行相生始自清乾隆七年(1742年)泮公续谱时定的十辈:“本烝奎铨泳,桂灼基锡溶”。

清道光十一年(1831年)録生、铎洪二公共同续修族谱。二公在《续辈引》中写道:我族自文公修茶院谱牒,即取五行相生之意以定辈。迨自迁潜以后,辈行或因考试而取,或因避讳而更。遂至厯有不符。如家字辈中掺有“学、尚”字,应字辈中掺有“可、建、民、志”字,良字辈中掺有“世、成、文、道、克、正、怀”字,日字辈中掺有“盛、久、士”字,元字辈中掺有“宗、嗣”字,承字辈中掺有“徕、闲”字,绍字辈中掺有“炳、烈”字,不但此也。叔泮(公)续谱时亦宗五行相生之意,定以“本烝奎铨泳,桂灼基锡溶”十字。而今本字辈中竟又掺有“培”字者,实则培字与本字辈同派也。……若不指而明之,则辈字不一,后之子孙各处迁徙无常,恐相去远而考核迹得无有不淆。……为后世子孙一阅此而知有定辈云……今更后五字大书于左(后):桂灿堆银汉,桃煌壅锦江。

此十代沿用至今,到第十次篡修止,尚有“壅锦江”三代未派出。第十次续修宗谱字辈仍承祖制,用五行相生做偏旁选字,拟用十代即“相炎境钦治,栋煜圣铭沧”。这样就和道光十一年録生、铎洪二公定辈的十代组成一首五言格律“桂灿堆银汉,桃煌壅锦江,相炎境钦治,栋煜圣铭沧”。前十字隐含朱氏子孙兴旺发达,后十字隐含朱氏子孙人才辈出。

(二)《集注堂》朱氏行辈字派表

一世 | 二世 | 三世 | 四世 | 五世 |

兴 | 福 | 贵 | 大 | 廷 |

六世 | 七世 | 八世 | 九世 | |

金 | 家 | 尚 | 应 | |

十世 | 十一世 | 十二世 | 十三世 | 十四世 |

良 | 日 | 元 | 承 | 绍 |

十五世 | 十六世 | 十七世 | 十八世 | 十九世 |

本 | 烝 | 奎 | 铨 | 泳 |

二十世 | 二十一世 | 二十二世 | 二十三世 | 二十四世 |

桂 | 灿 | 堆 | 银 | 汉 |

二十五世 | 二十六世 | 二十七世 | 二十八世 | 二十九世 |

桃 | 煌 | 壅 | 锦 | 江 |

三十世 | 三十一世 | 三十二世 | 三十三世 | 三十四世 |

相 | 炎 | 境 | 钦 | 治 |

三十五世 | 三十六世 | 三十七世 | 三十八世 | 三十九世 |

栋 | 煜 | 圣 | 铭 | 沧 |