宏伟凤阳府,五州十三县

来源:用户上传 | 上传者: zhzhus001 | 2019/12/23|浏览量:3933

凤阳府

凤阳是明中都,与明南都(今南京)明北都(今北京),并称明三都。为明朝三大政治中心之一。

凤阳府,明洪武七年明太祖朱元璋改中立府为凤阳府,同年府治由古濠州城前往新建的明中都城,凤阳是朱元璋出生并生长的地方,凤阳府治今凤阳县城。

凤阳府下辖五州十三县,亳州、宿州、颍州、泗州和寿州五州,明代隶属于南直隶,清代隶属于江南省和安徽省,1913年废府留县,置凤阳县于凤阳府城,1914年置淮泗道于凤阳府城,1938年凤阳县城由府城迁往蚌埠镇,1947年蚌埠镇脱离凤阳县,府城重新成为凤阳县城至今。

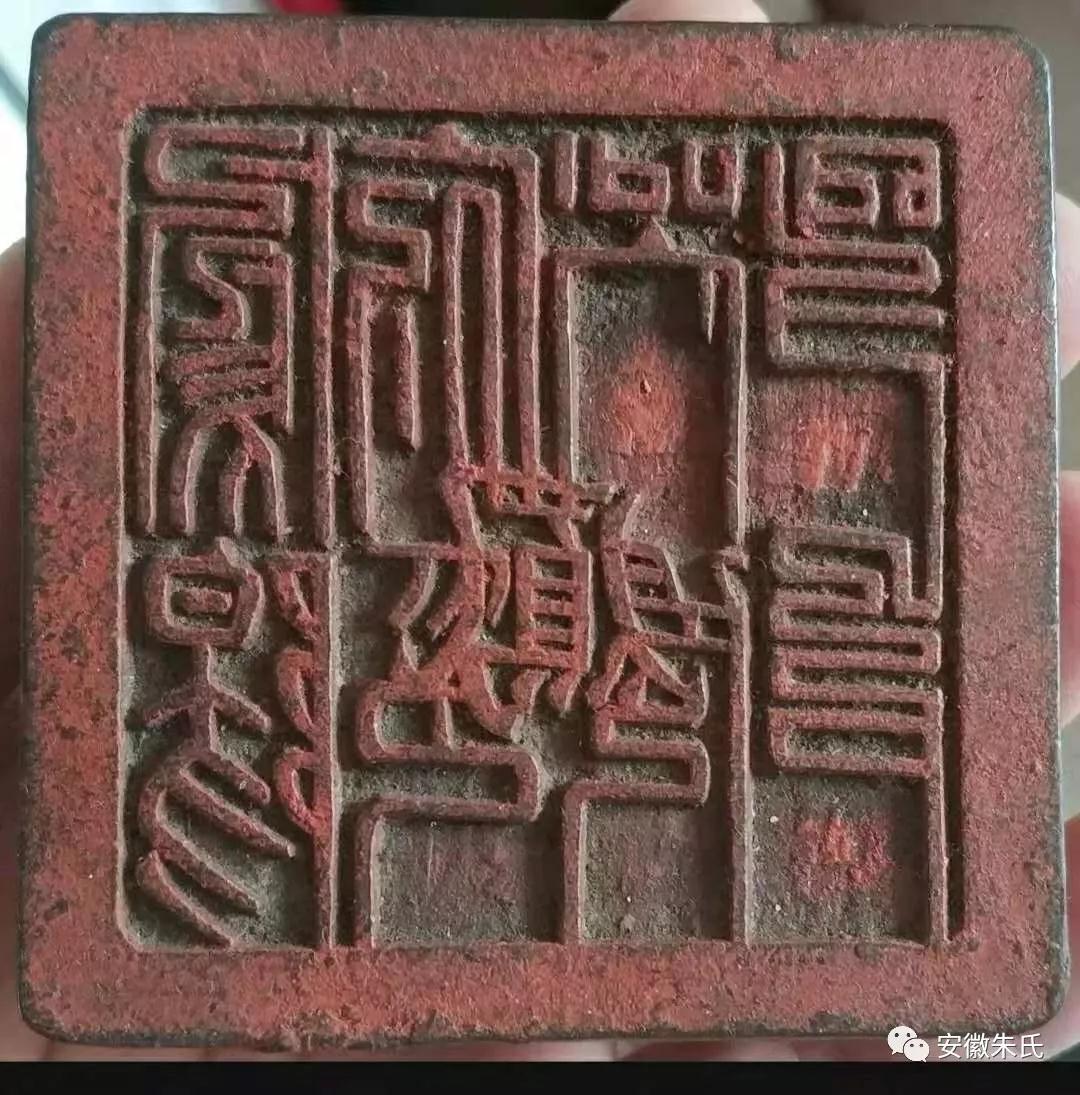

图为:清代凤阳府官印

名称由来,明太祖朱元璋取“丹凤朝阳”之隐喻,取“凤凰山之阳”之意。给这片土地取名凤阳。

明皇陵

明皇陵位于安徽省凤阳县城南七公里处,明皇陵是明朝开国皇帝朱元璋为其父母和兄嫂而修建,初建之时占地约2万余亩,于元至正二十六年(公元1366年)始建,洪武十二年(公元1379年)竣工。洪武二年,荐号英陵,后改称皇陵。

明皇陵主要有皇城、砖城、土城三道,殿宇、房舍千余间,陵丘、石刻群等。明崇祯八年(1635年)正月,张献忠起义军攻占凤阳,火烧皇陵,享殿等建筑为之涂炭。明末以来,人为破坏和风雨侵蚀,宫阙殿宇废为遗址,现仅存陵丘及石刻群。

明皇陵与南京明孝陵和北京明十三陵为同一制度,明皇陵虽非帝王之陵,但“宫阙殿宇、壮丽森严”,享殿、斋宫、官厅数百间,皇陵神道总长257米,石像生32对,皇陵碑文为朱元璋亲撰,石象生数量之多、刻工之精美为历代帝王陵之冠,其艺术风格绝妙,堪称上承宋元,下启明清的大型石雕艺术精品。

皇陵石像生列于皇陵砖城北门内神道两侧。为32对,自北向南顺序为麒麟2对、石狮8对、华表2对、石马及控马者6对、石虎4对、石羊4对、文臣、武将、内侍各2对。民国22年(1933年)曾对石像生作过一次整修。

石像生均系整块石料琢成,质地坚硬,呈黑色,有红筋,皇陵石像生历经600余年,至今石人衣着、扣带、石兽毛发等纤细部分,仍如新刻,极为清晰。石像生造型逼真,刻工精细。

明皇陵石像生是已知明代最早、数量最多、刻工最精细的皇家陵园,石刻具有很高的石刻艺术价值。不仅数量居历代帝王陵墓之冠,而且雕刻技艺上也有独到之处。均用整块石料雕琢,无论是人像,还是动物,均造型生动,刻琢精细,具有高超的技艺和强烈的艺术感染力。它们是宋元石刻艺术发展的最早产物,对明清的石刻造型艺术发展产生了深远影响。

皇陵碑乃“大明皇陵之碑”的简称。位于皇陵神道南端西侧,洪武十一年七月建。该碑由碑首、云盘、碑身、驼峰和鳌坐五部分组成,通高6.87米。历经600余年,仍屹立原处,完好无损。原有碑亭,久毁,柱础石尚在。

洪武十一年,命江阴侯吴良督工新造皇堂,明太祖朱元璋嫌原碑记皆儒臣粉饰之文,恐不足为后世子孙戒,乃亲撰碑文,重立新碑,全文1105字,追述其家庭出身,本人经历,元末农民起义和他参加起义军的情况,以及东渡大江,统一全国的简略过程。

皇陵碑额篆有“大明皇陵之碑”6个大字,因碑文系朱元璋亲自撰写,又名“御制皇陵碑”。朱元璋为了让子孙后代了解艰辛家世和开创江山的艰难,秉笔直书,历述家世实情与戎马生涯,一改历代帝陵碑刻粉饰夸功、谀墓不实的恶习,是研究朱元璋家史与元末明初历史的珍贵史料。

无字碑位于神道东侧。立无字的用意从美学上讲是为了左右对称的需要;从感情上讲,朱元璋认为自己成就的霸业是父母诚信积累所致,无上伟大,无需文字表达:作为农民出身朱元璋已经创造了奇迹,无需大书特书,这种寓意设计,起到了此时无声益有声的艺术效果。

1982年,明中都皇故城及皇陵石刻被国务院列为全国重点文物保护单位。

明中都

殿宇延绵连天起

金碧辉煌千门里

明中都位于安徽省凤阳县,为明代开国皇帝朱元璋在安徽凤阳所营建的一座都城,营建工程由明朝开国第一文臣李善长并主持。

明中都位于安徽省凤阳县城中心,始建于洪武二年(1369年),明中都占地总面积为382.30公顷,其宫城84万平方米比北京故宫还大12万平方米,为古代皇城最大。明中都是中国古代最豪华富丽的都城建筑之一,在中国古代都城建筑发展史上占有重要的位置。

崇祯八年,张献忠攻陷中都凤阳,中都城内外大量建筑被焚毁。

中都城由一条中轴线纵贯南北,云霁街为副轴线贯通东西。中轴线长十三里,由正南洪武门前凤阳桥起,穿洪武门进入中都城,经洪武街、大明门、承天门入禁垣,再经外金水桥(外五龙桥)、午门入皇城,进奉天门至奉天殿。奉天殿是中轴线中心。

再往北,经玄武门出皇城,经禁苑,越凤凰山顶至北安门,出禁垣,下凤凰山,迳北直指中都城正北玄武门,主控南北。副轴线云霁街东起鼓楼,西至钟楼,长六里,东为中都城隍庙、金水桥、国子监、鼓楼;西为功臣庙、金水桥、历代帝王庙、钟楼,东西对称。

洪武 三年(1370年)在午门前建中央官署,设中书省大都督府]和御史台。洪武四年(1371年)建圜丘、方丘,日、月、社稷、山川诸坛和太庙。圜丘,方丘南北对称;日、月二坛东西对称。[鼓楼、钟楼建于宫城东西两侧,正对南左甲第和前右甲第二门,北通后右甲第及北左甲第二门,高大雄伟。

中都以万岁、凤凰、月华三山东西相连,长达十里。山顶建园林及庙宇,栽植了槐、榆、松、柏等各种树木,茂密如荫。

第一道城为中都城外城,周长60里余,呈东西扁长的长方形,西南隅为将凤凰嘴山包入城中,还修建了一个凸角。共开辟城门九座,水关十八座。中都开九门:南面正中为洪武门,左为南左甲第门,右为前右甲第门。东城墙自北向南为长春门、独山门、朝阳门。西城墙开一门,涂山门。北城墙自东向西为北左甲第门、后右甲第门。

第二道城为禁垣,周长19里,开四门:南为承天门,东为东安门,西为西安门,北为北安门。承天门北距午门435米,南距洪武门1185米。门内向北约200米为外金水桥。

第三道城为皇城,周长7里,开四门:南为午门,东为东华门,西位西华门,北为玄武门。

2012年11月17日,明中都皇城城墙与南京城墙等8处古城墙被国家文物局联合“打包”为“中国明清城墙”列入中国世界文化遗产预备名单,踏上了“申遗”之路。

2013年,国家文物局正式公布第二批国家考古遗址公园立项名单。

2015年,修缮皇城城墙。

同年,正式启动中都皇城系统性的考古工作。

2016年,修缮西华门、实施东华门遗址保护展示工程。

2017年12月2日,明中都皇故城入选第三批国家考古遗址公园,国家文物局正式授牌。