方志敏烈士“识骨迷踪”全纪录

来源:管理员 | 上传者: 世界朱氏网 | 2020/02/06|浏览量:2158

摘要:1935年8月6日,方志敏在江西南昌下沙窝被秘密杀害,年仅36岁。八十年后的今天,上海的司法鉴定专家还原了上世纪五十年代初,烈士遗骨“识骨迷踪”的来龙去脉。

1957年12月28日,上海阴雨。当天最高气温只有8度。这天,一个带着箱子、风尘仆仆的年轻身影出现在设在上海的司法部法医研究所门口。

来访的年轻人不是一名普通的路人,而是特意从江西赶来的江西省公安厅法医张伟纳。这位年轻的江西法医神色凝重地打开箱子,展示了此行他肩负的最重要的物件——被报纸包裹的大小骨骼共计79块,还有一副生锈的脚镣。

(生锈的脚镣)

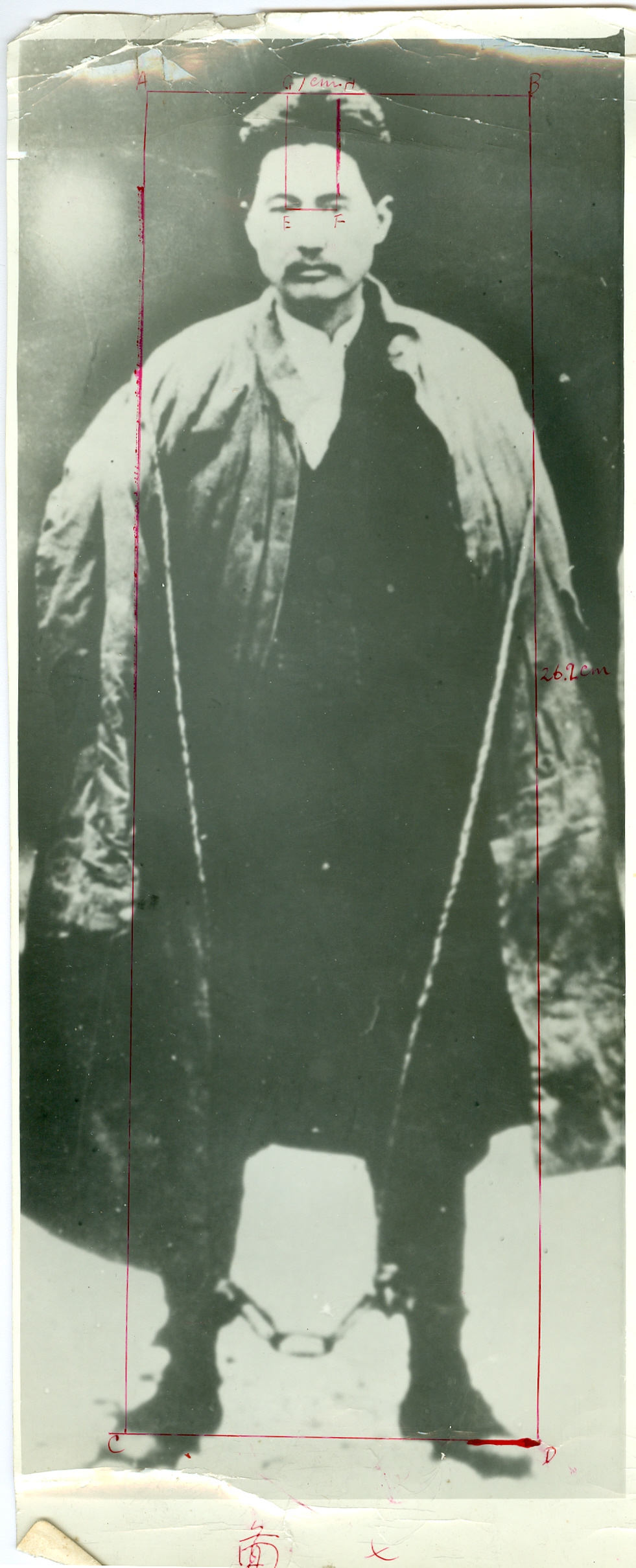

此外,张法医还取出了随身携带的一张方志敏烈士被捕时所摄的照片和一封信函。信函的落款人,为方志敏烈士爱人缪敏女士。

远道而来的骨殖,正等待着专家们的鉴定:这是否是方志敏烈士的忠骨?

方志敏(1899年8月21日-1935年8月6日),江西上饶市弋阳漆工镇湖塘村人。他曾先后任赣东北省、闽浙赣省苏维埃政府主席,红10军、红11军政治委员,中共闽浙赣省委书记。他把马克思主义与赣东北实际相结合,创造了一整套建党、建军和建立红色政权的经验,毛泽东称之为“方志敏式”根据地。1935年1月24日,他不幸被俘,在狱中写下了《可爱的中国》、《清贫》等著作。1935年8月6日,方志敏在江西南昌下沙窝被秘密杀害,年仅36岁。

(用于鉴定的方志敏烈士遗像)

新中国成立后,中共中央作出寻找方志敏遗骨的决定,江西省委、省政府还成立了“方志敏烈士遗骨调查小组” ,但却一直未果。

时间就此进入1956年。这一年的春天,在江西南昌下沙窝,江西化纤厂破土动工。就在工人们开挖地基时,发现了一堆骨殖(即尸骨),令人在意的是,骨殖伴有一副脚镣……消息上报到江西省委、省政府,人们马上想到,眼前的骨殖,是否属于方志敏?

今天,在位于上海光复西路1347号的司法部司法鉴定科学技术研究所(其前身为司法部法医研究所,由司法部主管),可以看见《司法部法医研究所物字第116号》档案清晰记载:

1957年11月23日,研究所收到江西省公安厅来函(赣公治刑字第633号),称在南昌市郊下沙窝处挖掘到一具带有脚镣的尸骨,由于该地区为当年方志敏烈士的殉难地,因此怀疑该具遗骨很有可能是方志敏烈士的遗骸,来函咨询能否根据破碎尸骨推断死者年龄及身高,能否鉴别为方志敏烈士遗骨问题。

1957年在接到江西来函后,时任司法部法医研究所所长彭成清组织技术人员研究后于1957年12月2日回函,大意为若尸骨较为完整,则可以推断性别、身高,而年龄只能作一般估计,不能得到肯定结论。判断是否为方烈士遗骨,则需提供生前更多具有特征性的信息。

于是,在1957年12月28日,张伟纳带着尸骨,来到了上海。

由于在上个世纪50年代,DNA技术尚未完善。因此上海的法医们在负责对这堆疑似骨殖进行检验时想到了用人类学进行鉴定。研究所派出“明星阵容”——时任副所长张颐昌和法医陈世贤,并邀请复旦大学人类学教研组吴定良教授给予协助。

张颐昌长期从事法医学教学、研究、鉴定工作。曾任私立复旦大学医学院教授,私立圣约翰大学法学院教授,私立东南大学法学院、医学院教授。陈世贤则是从1955年司法部法医研究所法医培训班毕业后留所从事法医学研究和鉴定工作,他在1960年因研究所撤销调入公安系统,现为公安部特聘刑侦专家,主任法医师,一级警监。

方志敏遗孀缪敏在看到这些尸骨后,认为尸骨是方志敏遗骸的可能性极大。在张法医带来的信件中,缪敏坦承令她信服的原因是:挖出尸骨的地点正是方志敏就义的地址,并且国民党统治期间枪毙犯人时一般不戴脚镣,但方志敏在押时戴有10斤重的脚镣,就义时换了一副脚镣重量减去三分之二,送检的脚镣正符合这种情况。

结合种种材料,方志敏的形象呼之欲出。在众人的期待中,最终的检验开始了。

首先,法医们对所有骨殖经清水洗涤,在自然干燥后,依骨骼所呈状态排列,并按“一人骨或多人骨”、“男女性别”、“年龄身高”、“骨骼入土时间”4个条件进行了分类。

第一类包括股骨体、胫骨体、腓骨体各一对,残损髋骨两块,破损股骨头半个。从骨殖形态特征分析属人骨,从骨骼大小发育情况判断属于成年人骨骼;骨殖均为棕褐色,成比例大小,应属于同一个体;骨骼粗大,髋骨上的坐骨大切际狭而深,属男性骨骼。因此第一类尸骨属于同一成年男性尸骨。

第二类包括上肢骨3根,左侧肱骨1根,足骨体1根,从骨骼发育程度判断为幼童尸骨。

第三类包括头骨残片4块,左侧下颌骨半个,右侧颞骨1块,枕骨1块,额1块,顶骨2块,骨骼表面颜色相同,属于同一个体。从尚存的臼齿和磨损情况,以及骨骼形态可判断为同一中年女性尸骨。

第四类包括成年上下肢骨8根,根据骨骼形态和肌肉发育痕迹判断属于身材矮小的成年男子尸骨。

第五类是一些破损的小骨片,因形体太小,破损严重,检验不易,固未进行处理。

法医根据年龄、性别等要素排除了第二类、第三类、第五类骨殖的可能性,对第一类、第四类成年男性尸骨进行重点检验分析,并针对性地要求江西省公安厅补充有关方志敏烈士的照片,尸骨掩埋地地形及身高、体重等情况。

根据江西省公安厅反馈的信息,法医利用马汝夫里埃(Manouvrier)表原理,根据第一类骨骼的长度推算出逝者身长约为1733毫米至1767毫米。第五类骨骼逝者的身长约为1570毫米。法医又利用照片对方志敏的身高进行了计算,得出的结论为1733毫米。对照1830毫米和1733毫米这两个数值,显然第五类尸骨的可能性被排除。

法医又取第一类骨骼中左胫骨数值,根据巴尔达沙(Balthayazd)和劳莱(Rollel)表推算出尸骨年龄为30至40岁,与方志敏烈士就义时仅36岁的年龄相吻合。

同时法医根据据骨质松脆腐朽情况,骨质表面有剥脱现象等,结合当地土质,气候条件,估计尸骨入土时间约为二十年左右,骨面呈棕褐色均似埋葬于黄泥土中,这些与方志敏烈士就义时间、尸骨埋葬地情况也相符合。综合时间、地点、身高、年龄和唯一戴足镣者等情况,法医认定第一类骨殖应为方志敏烈士遗骨。

1958年5月,司法部法医研究所正式签署了遗骨鉴定书,认定第一类9块遗骨为方志敏的遗骨。此时,距离方志敏遇难已经过去了整整23年。

1935年7月遇难前夕,方志敏曾经在《可爱的中国》里留下最后的话,他说:“假如我不能生存——死了,我流血的地方,或者我瘗骨的地方,或许会长出一朵可爱的花来,这朵花你们就看作是我的精诚的寄托吧!”

“在微风的吹拂中,如果那朵花是上下点头,那就可视为我对于为中国民族解放奋斗的爱国志士们在致以热诚的敬礼;如果那朵花是左右摇摆,那就可视为我在提劲儿唱着革命之歌,鼓励战士们前进啦!”

1958年5月29日,上海的法医们将方志敏烈士遗骨用红纸包扎送还江西省公安厅。上个世纪六十年代,江西省南昌市在梅岭修建了方志敏烈士墓,毛泽东主席亲笔题词。

一代英魂终归故里。

(本文仅代表作者个人观点,文中图片由作者提供。本文编辑:章迪思 编辑邮箱:shguancha@sina.com)来源:上观新闻 作者:王洁 沈轶伦 2015-08-07