朱文杰:下马陵与董仲舒墓

来源:管理员 | 上传者: 世界朱氏网 | 2021/04/02|浏览量:1297

一

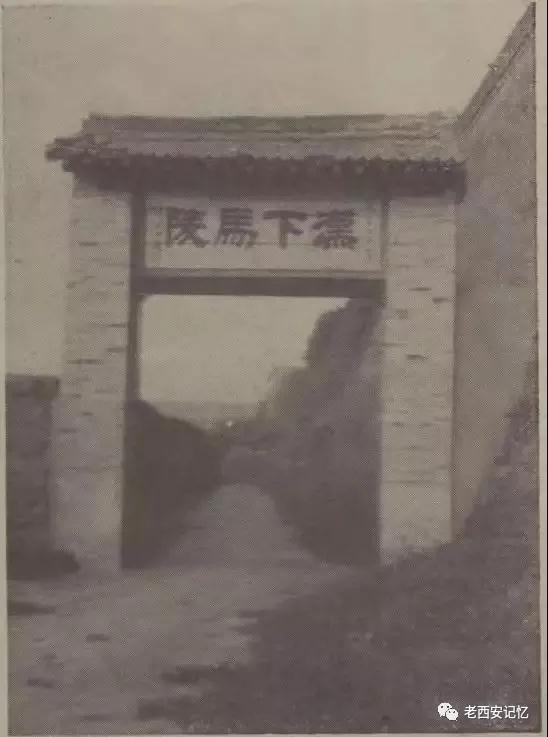

西安市东南城墙内顺城巷有一段叫下马陵,是西安一条老街。渊源追溯到西汉,历史久远。

下马陵位于今天的和平门与文昌门两门之间,和平门居东,文昌门在西,全长有820余米。“文化革命”初的1966年,下马陵曾改名为爱国巷,“文化革命”后期的1972年又重新恢复了原名。

下马陵街中有董子祠和董仲舒墓,朱红色的大门外围墙上嵌着一块黑色碑石,上书“董仲舒墓”, 1956年由陕西省人民委员会公布为陕西省第一批重点文物保护单位。而此巷得名与这位西汉大儒董仲舒的传奇有关。据传说董仲舒死后,汉武帝经过董仲舒墓时,为了表示尊敬,特别下马步行,于是,民间也把和平门内朝西一点的董子祠和董仲舒墓称为下马陵。

令人惊异的是,一般封建社会都是到帝王陵前文武百官下马,这里反而是皇帝在臣子陵前下马,虽然笔者根据历史研判汉武帝对董仲舒并不特别重视,而存疑。但经后人这么样编故事,当臣子的董仲舒就显得太不平凡了。这在中国封建社会的历史上也算是一件特稀罕的事。

董仲舒是汉代思想家、哲学家、政治家、教育家。提出了“罢黜百家,独尊儒术”的建议,为巩固刘家江山永固,做出了深远的贡献。

按这件传奇的思路走,董仲舒去世后,汉武帝亲自为他选择安葬之地,并在陵前修建董子祠。于是汉武帝在他陵前下马,随从臣子照例得仿效。从此后也便形成了一条不成文的规矩:上至达官显贵,下至平民百姓,骑马者、乘轿者,凡经过董仲舒的墓前,都要下来步行。下马陵的名称便由此产生。唐人韦述的《两京记》中对此有记载:“汉武帝至墓前下马,故曰下马陵。”唐人李肇的《国史补》则称:“旧说,董仲舒墓,门人过皆下马,故谓之下马陵。”还有一句“后语讹为虾蟆陵”。

下马陵又称虾蟆陵,因了陕西话中“下马”二字与“虾蟆”偕音相同,经千年口口流传,下马陵才被讹称作了虾蟆陵。

所谓千年流传的事实,一是唐人李肇《国史补》,二是唐代诗人白居易在《琵琶行》诗中写有:“自言本是京城女,家在虾蟆陵下住”。历史学界考证,白居易遇见的京城女子所说的应是“下马陵”。看来在唐代 “虾蟆陵”已开始流传。有人著文说白居易不知有此地名,听成了陕西话同音的“虾蟆陵”而写入诗中。这自然属瞎猜了,原因是白居易是陕西渭南人,在老家还住过多年,应会说或非常熟悉陕西话。白居易与李肇大致生活在同一年代,互为印证还是值得采信的。所以,有白大诗人广而告之,虾蟆陵由此天下闻名。

还有唐代诗人谢良辅的《忆长安》诗中有“取酒虾蟆陵下,家家守岁传卮”,皎然的《长安少年行》诗中也有“翠楼春酒虾蟆陵,长安少年皆共行”。三首诗中有“虾蟆陵”,那就成铁证了。

其实真正令人怀疑的是西安城墙内顺城巷下马陵街上的董仲舒墓,据专家推测不是真墓。而且西安的董仲舒的假墓不止一处。下马陵的董墓,可以判断应为衣冠冢。还有传说,解放前有董氏后裔曾在墓中发现汉简,因不识简上文字,又复埋于墓中。如此说成立,那下马陵的董子墓也可能建在汉代。

北宋著名历史学家、龙图阁大学士宋敏求著的《长安志》,“常乐坊”条目下记载:“坊内街之东有大冢,俗误以为董仲舒墓,亦呼为虾蟆陵。”另在“万年县”条目下记载:“虾蟆陵在县南六里” “常乐坊内街之东”位置,即今西安交通大学东南区校医院南侧。

西安城圈内和平门处的董仲舒墓,据记载:明正德元年(1506),陕西巡抚王珝先在西安城东南郊的蛤蟆陵处建董子祠。明嘉靖二十一年(1542)兵部侍郎兼陕西巡按都御史赵廷锡下令把城南六里外的董子祠搬进城内,并在这座董子祠后为其造墓。这长安城南六里外即曲江附近。明嘉靖二十七年(1548),钦差总兵张光宇又为这座董子祠后的董仲舒墓立了墓碑。从此二合为一,明清往后下马陵就到了城内和平门顺城巷下马陵街现址。

再有,北宋《太平寰宇记》中有记载,“董仲舒墓在(兴平)县东北二十里”。董仲舒级别身份影响都相当高,为二千石吏,曾任诸侯国相。而且汉武帝建茂陵后,董仲舒就迁居茂陵邑的显武里居住,能居住于此的人,其中高官显贵大多死后也循例陪葬于汉武帝陵园周围。当然例外不少,司马迁就居住于此而葬故里韩城,还有司马相如,病逝于家居的茂陵,而葬故里四川都江堰市境内。

这大概因为建元三年,汉武帝为了鼓励人民移住茂陵颁发优惠政策,给每一户移民发放二十万安家费,赐田二顷。所以迁居茂陵,不仅仅是为陪葬。

相传董仲舒墓的“次冢”,位于策村东南250米,东北距茂陵封土650米,但从目前的考古发现来看,因此冢位于茂陵陵园之内,只可能为武帝后妃之墓,所以也难确定真伪,只能等哪天发掘后了。但“策村”的村民中基本都姓董,被认为是董仲舒的后裔。为什么叫“策村”,而不叫“董村”?这是因为董仲舒曾向汉武帝进呈“天人三策”有功,而《天人三策》被班固全文收录在《汉书•董仲舒传》中。后人为铭记祖上之功,才称“策村”的。

我相信北宋《太平寰宇记》中的记载,“董仲舒墓在(兴平)县东北二十里”。因为那是属于汉武帝茂陵的陪葬墓,而能给汉武帝茂陵陪葬,那可不是一般人能享受到的,也是做臣子死后的最大愿望。

而如今董仲舒墓有这么多个,自然属历史之谜,留给后人,其中有疑问、有迷雾、有争议,有时比一览无余为好。因为历史是由人写的,而人免不了为了某种目的编故事说假话。一句话说得好 “不说假话办不成大事”嘛!所以,这三处虽让人存疑,但肯定有其存在的各种演变的故事,我以为这一切都无所谓,记住董仲舒这个人就行了。所以董仲舒墓真伪考证,让专家弄去吧!

所以当我走进这条老街,心里就充满了崇敬。相对于其周围车水马龙喧嚣热闹的街巷,这里要寂静一些,路旁树木郁葱,路面整洁干净,建筑也规整,尤其是南靠灰青色的城砖垒成的古城墙,给你一种肃穆古朴的气场,莫非都因了这处藏在深闺的下马陵与董仲舒墓。

可惜我曾在90年代几次去董子祠,却都吃了闭门羹。因这里被一家干休所所占,不对外开放。当时我有点气忿,都什么年代了,一家省级文保单位竟还被干休所占,回来一打听才知是兰州军区西安和平路干休所,连正殿都成了老干部活动中心,曾被出租做摄影室用。我真不知道咋搞的?给人感觉怪怪,莫非文物界有争议,认定此处董仲舒墓为假,但又给于省级文保单位,这种事在全国都少见。

二

我在西安市文联的的同事王民权先生,曾从事西安档案、地方志工作。他给我介绍说:抗战期间,国民党重要军事将领胡宗南曾在下马陵居住、办公,并在那里接待过众多要员,直到1949年5月离开西安。据了解,那期间,胡宗南住在下马陵附近的东仓门一号或董子祠内。为防备日军空袭,胡宗南在城墙内修建了防空洞,当时的陕西省政府主席祝绍周等大员都在那里躲避过空袭。

另据朱仰超撰写《胡宗南与下马陵》一文记载:胡宗南1937年底至1938年春期间,来到下马陵(包括东仓门1号)专心致力于七分校工作。胡把他的大小指挥部均放在城外小雁塔内,他自己却一直住下马陵,还把董仲舒祠堂整修为他的办公室及寝室。两侧厢房由随从和警卫人员居住。董子祠是一座靠西安南城墙不远的陵庙,四周有围墙,胡把董子祠南墙推倒,在东西两侧砧石砌墙,连接城墙,隔断城墙下顺城巷这条东西通道。又沿城墙向西修了一条马路,直通南城门。胡宗南乘车进城,可直达下马陵。相当于他的专用通道。

东仓门南口面西曾耸立一座大牌坊,上书“汉下马陵”四个大字,比较醒目。在东仓门南口西边50米处,有一坐北朝南的院落,叫“效忠里”里边有胡宗南的侍卫队,当时的“下马陵”、东仓门1号、“效忠里”成为一个禁区。警卫日夜荷枪实弹,戒备森严。同时下马陵也成了胡宗南公馆的代名词。

城墙此段与下马陵连接,还在城墙内修有钢筋水泥防空洞,并有钢梯通往城墙顶的出口,遇有日机轰炸,这里就成了指挥所……。

特别是胡宗南的侍从副官,机要秘书熊向辉,在小雁塔胡的办公室,东仓门一号胡的官邸,呆了9年。熊为周恩来亲自安排在胡长官身边的隐蔽战线,执行特别任务的高级谍报人员。毛泽东说:“熊向辉顶几个师。”解放后熊向辉任国家安全部和外交部副部长。1990年他来西安曾故地重游到过下马陵。

1940年,蒋纬国从德国军校毕业后来到胡宗南部下,也住在下马陵,并在那段时间和西安大华纱厂厂长石凤翔之女石静宜结婚。蒋纬国与石静宜新婚夫妇曾住在这里。这里接待的国民党大员也不在少数,陈诚、蒋鼎文、戴笠、王叔铭等,还有美国驻华司令官魏德迈、美国十四航空队“飞虎队”陈纳德少将。

在西安流传有不少关于下马陵与董仲舒的传说,神奇之中也有点荒诞,但很有意思,主要有二件,遂记于下:

一是西安城墙内的四大街中,南大街为什么短于其它三条大街?这个传说与下马陵有关,隋文帝建大兴城和唐高祖建长安城时,都把“下马陵”留在了城内。可是到了明朝朱元璋次子朱樉为“秦王”。秦王重建长安城,即今西安城。秦王不喜儒生,不尊儒术,下令缩短南城距离,把“下马陵”隔在城外。但耗时十年而建成,谁知秦王登城巡察,发现“下马陵”怎么还城里。秦王大怒,下令斩了修城监工,传令重筑南城,一定要把“下马陵”隔在了城外。可谁知,三年辛苦城修好后,“下马陵”又跑到了城里。秦王气得再次下令推倒重筑。并 “下马陵”依然在城里,气得他一命呜呼,奔了黄泉。于是,西安城的南大街由于秦王要把“下马陵”逐出城,接连被“斩”了三次,所以南大街远比东、西、北三条大街要短。

二是把董仲舒与七仙女与董永连在一起,说董仲舒是董永与七仙女所生的儿子。这传说源于兴平市茂陵 “槐里” 的策村。传说策村有董仲舒墓和仍生活在此的董仲舒后裔。而更为奇特的是董永就生在策村,离此不远的子孝村村南,有一棵千年古槐至今依然根深叶茂,郁郁苍苍,树冠硕大,遮天盖地,故称“槐荫树”。有意思的是这里也有董永与七仙女《天仙配》的民间故事流传,说董永一次从策村途经子孝村大槐树下,遇见七仙女便以槐树为媒结为夫妻,后被天帝拆散了这对美满婚姻,次年七仙女送子于今兴平市东城办北门村石桥旁,于是这里便有了子孝村“槐荫树”、北门村“遇仙桥”“送子亭”之地名树名留存。而七仙女所送的儿子,就是董仲舒,因董仲舒给汉武帝进“天人三策”,故改当时的董家庄为策村。

这种把真人与神话嫁接的民间传说,很是神奇蹊跷,也流传久远,看来用荒诞无稽很难解释清。

这些传奇的民间故事,使得西安的下马陵也被笼罩上了一层神秘的色彩,真正是真假难辩的董仲舒墓,高深莫测的下马陵。

2015年1月8日至10日于龙首苑

朱文杰:1948年生于西安,中国作协会员、国家一级作家。西安市文史馆馆员、“老西安研究中心”主任,西安市诗书画研究会名誉会长、西北大学中国节庆文化研究中心副主任、西安秦砖汉瓦研究会副会长、西安城墙历史文化研究会研究员。

曾任《陕西百年文艺经典.诗歌卷》主编、《太白诗丛》主编、《诗书画文丛》主编、《大地文化丛书》主编、《西安城墙(文化卷)》主编、《中国名家书画文库》主编。《情系黄土地~陕西知青老照片》主编、《陕西知青档案~老照片卷》主编、《集邮年华》主编、《集邮情怀》主编、《国家名片上的丝绸之路》主编,还担任《名人眼中的碑林》《十说碑林》《名人看未央》特邀编审。

出版诗集《哭泉》《灵石》《梦石》《朱文杰诗集》(上、下卷);报告文学《老三届采访手记》;散文集《清平乐》《拾穗集》《长安回望》《吉祥陕西》(上、下卷),《邮票上的美丽陕西》,2019年《记忆老西安》(第一卷上下册),2020年《记忆老西安》(第二卷上下册)。

(作者朱文杰)

(有事找站长,中华朱氏网,微信号:19819884266)

如喜欢,邀请您到中华朱氏商城

点击:http://www.zhzhus.com/wap/store.html(手机版)