中国的农村祠堂分布为什么南多北少?

来源:管理员 | 上传者: 世界朱氏网 | 2022/05/09|浏览量:615

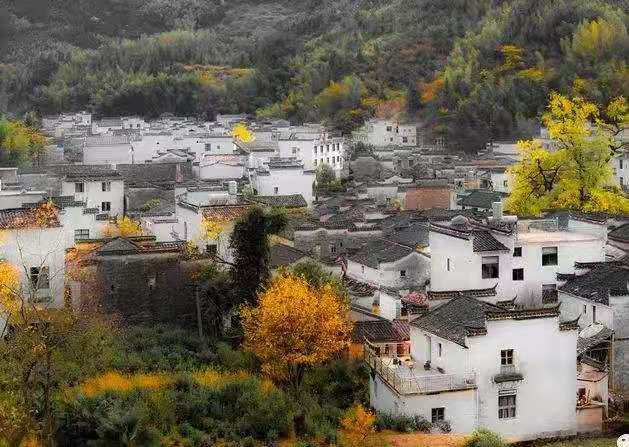

我国南方农村很多地方都有祠堂,广东、福建、浙江、海南、湖南方圆十里至少有一个,几乎一村一祠堂,一镇百祠堂。祠堂大门正上方挂着王氏宗祠、朱氏祠堂、杨氏祠堂、姚氏家祠、刘氏世家等之类的横匾,祠堂大门两侧刻着:“忠孝有声天地老,古今无数子孙贤”、“高天厚地献奇星斗图书山水画,光宗耀祖垂训衣冠礼乐圣贤言”、“祖德流芳思木本,宗功浩大想水源”、“树发千枝根共本,江水源同流万派”等对联。

这种宗祠建筑在湖北、西南地区一带相对少一些,向北依次递减,东北、西北和内蒙古基本没有祠堂。那么我国祠堂分布为何南多北少?如果宗祠由于年代久远或者其他原因破落倒下,由谁来复兴?要了解其中详情,还得从宗祠的根源说起。

中国经历了几千年的农耕文明,种地一度是我们这片大陆上最大多数人的谋生方式。人们面朝黄土背朝天,似乎是附着在土地上,一代一代地下去。尤其是中国南方的许多村子由于山多水宽,地形复杂、平原稀少、交通不便,几百年来都是那几个姓氏,不太有变动,各个家族的祖先,便成了老百姓最信赖的神灵。而盛放这祖先之灵的场所,就是祠堂。

祠堂最初可追溯到先秦时的宗庙。《诗经·召南·采苹》云:“于以采苹?南涧之滨。于以采藻?于彼行潦。于以盛之?”诗中描述的是一位待嫁女子采摘苹藻,蒸煮后献祭祖宗的场景,这里面的“宗室”正是祠堂的前身。古书《释名》说:“宗,尊也;庙,貌也,先祖形貌所在页。”古人认为,人死而为鬼,没有宗庙供奉享祭,鬼就没有归宿。所以宗庙就是供奉祖先神主的房子。

祠堂的名称最早出现于汉代。但那时的王侯贵族祠堂与后世的不同,汉世公卿贵人多建祠堂于墓所,而平民百姓有资格修祠堂的寥寥无几。直到宋代理学家朱熹《家礼》确立了祠堂制度,从此称家庙为祠堂。由于唐末、五代时局动荡,士族势力衰落,家谱牒系多散亡。鉴于此,宋代的理学家们大力提倡恢复宗法:各家族建立家庙,供奉祖先的神主牌位,使子孙有共同的祖先可祭,以联络各室宗亲。这样,一来可以恢复孝行,二来可使家庭社会稳固兴盛。祠堂不再是建于墓地旁的一个单纯祭祖的场所,而是成为了家族内成员集会和族长施政的中心。

宗祠文化在明朝达到顶峰。明代初年,有一个叫“流坑”的村建起当地第一座祠堂,到明末万历年间,全村已有分祠26座。这个传统文化底蕴深厚的大家族,以儒家理学成分增进宗族的凝聚力,以心学的弘扬给宗族注入了存理去欲、修齐治平的生机,几百年来,祭祖活动相沿成俗,成为族人行为和日常生活的组成部分。如今村中还散落着50多座旧祠。家家户户的厅堂里都设有神龛,每月的初一、十五早晨,村民燃放一小挂鞭炮,敲击小铜铃,给神龛上供,虔诚祈祷。是时,村内炮仗声此起彼伏,成为一道风景线。

但是,上世纪五十、六十年代,大量的祠堂被拆除、被占用,不少已荒废。尤其是80年代到90年代初,随着生产力发展和科技进步,祠堂的祭祖文化已经显得有点不合时宜,死人抑制着活人的创造力。祠堂终于由神圣走向了没落。

而在海外的华人聚居地,却有相当多的祠堂被保留了下来,且不再局限于对本家族祖先的崇拜,而出现了更多的名人先贤祠。三国时期的猛将关羽更是受到全球华人的尊崇。

改革开放后,海外移民纷纷回乡寻根谒祖,他们捐建祠堂,转化祠堂功能,直接促进了祠堂文化的复兴。这也是为何现在两广、福建、江浙一带祠堂文化依然繁荣的原因所在。

另外,这几年国学热,大家又开始重新审视儒学的价值,古旧的祠堂又开始受到重视。如果宗祠因为古老失修、风雨飘零而破落倒下,那么,象征着村庄文化的图腾将倒下,这将是整个村庄的遗憾。因此,修理宗祠和复兴宗祠文化,将是整个宗族和村落义不容辞的责任和义务!

(信息来源:网络)

- THE END -

中华朱氏专用酒,53度,酱香茅台系列。金世佳和商贸有限公司总经理朱华情,19819884266 朱家有喜事,就用囍酒,53度,酱香茅台系列和浓香型系列,贵州茅台发货。金世佳和商贸有限公司总经理朱华情,19819884266。 研究朱氏文化、编修家谱,品酒酌茶、读史看天下,看《中华朱氏网》,品“中华朱氏酒”、“朱府囍酒”。凡是订用一件酒者,年终惠赠《中华朱氏通讯录》一份,视为“中华朱氏网”会员,享受会员服务!商品部主任:朱华情,19819884266!

研究朱氏文化、编修家谱,品酒酌茶、读史看天下,看《中华朱氏网》,品“中华朱氏酒”、“朱府囍酒”。凡是订用一件酒者,年终惠赠《中华朱氏通讯录》一份,视为“中华朱氏网”会员,享受会员服务!商品部主任:朱华情,19819884266!