大学毕业30年记

来源:管理员 | 上传者: 世界朱氏网 | 2022/06/23|浏览量:459

贾富彬

1988年我高中毕业时,填报志愿是在高考之前,带有很大的盲目性,因为多数学生并不知道自己吃几碗干饭,能考多少分,分数线又是多少都是未知数。平时成绩好的不一定敢报好学校,成绩不好的反倒敢报名牌重点大学。高中生自己没有经验,家长、老师的参谋就显得非常重要。我父母分不清本科与专科、中专的大小,同时对我考什么学校和什么专业并不关心,他们关心的只是我能不能考上大学成为吃国库粮的城里人。

替我把关的是班主任崔宗汉老师。崔老师教课声音洪亮,旁征博引,把政治课讲得很生动,偶尔还说个笑话,学生们都很爱听。他对学生很负责,报志愿之前,专门召开代课老师会议,研究如何科学填报志愿才能提高录取率,特别是对学习好的学生,更要严格把关。先发一张表格让学生用铅笔试填。因为当时作家还很神圣,自己当作家的梦还没做完,就填上山东大学中文系,而且“不服从调剂志愿”。过了半天,崔老师把表格发下来,我发现“山东大学”改成了“山东师范大学”,后面又给列了聊城师范学院等几个本科、专科、中专学校。崔老师把部分学生分别叫到他办公室谈话,他对我说,山东大学是全国重点,我的预选成绩在班里排第九,报山东大学录取把握不大,如果第一志愿录取不了,后面就会录取很差,还可能滑到专科学校去,不如报师范大学,只要过了本科线就能录取,将来象他这样当个教师挺好的。

我说再考虑考虑,就回到教室考虑。虽然我很热爱、很尊重老师,至今也认为老师是光荣和神圣的,但自己从未想过要当老师,主要是从小不喜欢说话。崔老师让再试填一次,想想大爷每一两年的春节从上海(后来才知道是离上海很近的昆山)回来看爷爷奶奶,我在“第一志愿”里填上了华东政法学院。表格发下来,我发现又被改成了华东师范大学。跟周围同学交流,一些平时学习成绩不如我的报了北京大学、复旦大学,老师却没有改动。我说:“崔老师是不是偏心眼儿,好学校光让你们报,老是让我报师范。”一个同学说:“哪里话,我反正考不上本科,干脆报几个名牌大学先过过瘾。老师认为学习差的报哪个学校都无所谓,反正是考不上,才懒得管我们,你们这些被改志愿的都是本科苗子。”崔老师把正式表格发下来,说这是最后一次填写,大家一定要考虑清楚。有一点我考虑清楚了,不管报哪个学校,第一志愿坚决不报师范类大学。我翻了翻备选的学校,一眼看到了武汉,想着去武汉能够看长江,看黄鹤楼,就在“第一志愿”填上了中南政法学院,崔老师也没再对我说什么。

离高考还有一个月,母亲就开始紧张。因为我兄弟多,又是老大,考上大学,家里就可以少盖三间房子,少拿或者不拿彩礼,娶儿媳妇的事父母就可以少操一份心。高二时,二姨给我介绍过一个邻村的姑娘,是我初中同学,若单论长相,比那时的林青霞、张曼玉、钟楚红好看多了。父亲一向喜欢换位思考替别人着想,他对二姨说:“咱家穷,四个学生负担重,人家闺女能愿意?”二姨说:“您家愿意,我愿意,加上女方共三家,三家有两家同意了,还怕啥?这事我说成就能成!”二姨问我啥想法,那位女同学初中三年和我说过的话不超过三句,我想着那位女同学的模样,腼腆地说:“只要女方没意见,我就没意见。”父亲表扬我说:“这一点你说的很对,一定要把握好,如果女方同意,你就同意;如果女方不同意,你坚决不能同意。”但母亲坚决反对,她老人家高瞻远瞩地说“俺家富彬以后要到城里工作,不能说农村的媳妇。”硬是把二姨给得罪了,二姨有些生气说:“过了这个村可就没有这么好的店了。”

高考前几天,母亲不止一次问我怎么样,我说考个大专应该没问题,父亲听了很放心,说考个“半头砖”(中专)也包分配。母亲仍不放心,说无论如何不能当民办教师,当民办教师还得自家盖房子,还得准备彩礼。我说:“校长早就讲了,要一颗红心,两种准备,考上大学光荣,考不上大学也光荣,反正要有人考不上,要做好两种准备,种地也是为国家作贡献。”母亲一听就急了:“校长说这话不是坑人吗?他怎么不到乡下来种地为国家作贡献?‘两种准备’让校长的孩子去做吧,咱家只做‘一种准备’。”

转眼到了7月6日,我和母亲住进了县城姨奶奶家,这是我家唯一的富亲戚。我大学毕业不久她老人家就去世了,想想我考上大学后几年间只去看过她一次,也不知她怎么想我。姨奶奶特意做了几个好菜为我壮行,可能是晚饭吃多了,热量散发不出去,浑身热得睡不着。母亲搬了把椅子坐到我床边,用芭蕉扇给我扇风。我劝她去休息,母亲说:“你安心睡吧,这么多年就看这三天了。”我一觉醒来,天已经亮了,发现母亲仍在给我扇扇子。起床后,母亲给我煮了十个鸡蛋,说吃十个鸡蛋考试可以十全十美。我吃了六个就吃不动了,说白煮的鸡蛋没味,想吃咸鸭蛋。母亲说考试千万不能“吃鸭蛋”(即得零分),让我休息一会儿,再把另外四个鸡蛋吃下去。我去考场考试,让母亲在家睡一会儿。考完语文出来,发现母亲正站在校门口。母亲问我考的怎么样,我说班主任早有交代,考完一门课就放在脑后别管了,也不要互相对答案。母亲听了没再问,后来母亲说我这样回答,她认为是我考的不好,让她担心了好几天。

那年的7月7、8、9三天,特别热,试卷上滴了不少汗珠。母亲给我扇了三晚上扇子,每天给我煮十个“十全十美”,终于把三天时间熬过去了。考完最后一门,母亲像大病了一场,再次问我考的怎么样。我说不管学校如何,好歹能考上一个。母亲对姨奶奶千恩万谢,急着要回家睡觉。我让她一个人先回家,我和几个要好的同学每人凑了2块钱,找了个小饭店喝啤酒。一个家住县城的同学发狠说:“今天回家后,我要把高中课本全部烧掉,再也不看书了!”我和几个同学都热烈响应。第二天我回家后,面对保存完好的从小学到高中的所有课本和作业本,一时不舍得烧掉。父亲说:“先别烧,万一考不上再复读,这些书还用得着。”母亲说:“净说些不吉利的话。”

过了二十多天,还没有一点消息,我心里也没底了。这天,村里来了个收废品的,我把前些天准备烧的课本和作业本拿出来卖。这时,邻居丁二哥兴冲冲跑来说:“我去城里赶集,到县一中看了看,考大学的分数都贴墙上了,富彬的在前几名。”一向心直口快的母亲激动得不知跟丁二哥说什么好,父亲毕竟是村会计,心情激动但不慌乱,马上安排我用卖书的钱到村代销点买几瓶啤酒,留丁二哥吃饭,丁二哥也没客气。去年春节我回单县,在村口碰到在附近打工回来的丁二哥,有些驼背,显得有些苍老,他高兴地对我母亲说:“还是上大学好,咱村就富彬一个人当了干部,你看俺兄弟多显年轻!”我说:“二哥,我那年考上大学还是您给报的喜呢。”丁二哥挠挠头说:“记不起来了。” 我对丁二哥说:“您喝了俺家的两瓶啤酒,我记得可清楚了。”旁边几个邻居都笑起来。我说:“不忙的时候你们一起到聊城玩几天吧,江北水城,有很多景点很好看,还有武大郎潘金莲开的店铺,我陪着转转看看,请你们吃饭。”丁二哥说:“中,找机会去看看你上班的地方。”

又过了几天,录取通知书下来。父亲母亲和我一起到学校,在一中大门对面找了一个饭店,饭店就一个单间,被人提前订下了,听老板说也是学生家长感谢老师的。我们就在大厅找了个大桌,请崔老师把几个代课老师叫上一起吃饭,老师们都很高兴,喝了很多啤酒。父亲敬了一杯啤酒脸就红了,他遗传了奶奶的高血压,白酒喝不到一两就醉,他去世时留给我们兄妹四人最大的“遗产”,就是四个高血压和四个低酒量。

崔老师连干了两杯啤酒,他对我没按他的意见报志愿不仅不怪,而且很高兴,说第一志愿幸好没填报师范大学。他后来当了单县一中副校长,有年春节期间我到他家里看过他一次。他退休后去青岛照看外孙,很少回单县,已经近十年没有见过他了。教语文的高启贞老师皮肤比较白,美丽端庄,和蔼可亲,她看着我的录取通知书比谁都高兴。她对待每个学生都像自己的孩子一样,语文成绩好的学生更是她的骄傲。她说:“我平时没喝过酒,今天破例喝杯啤酒给我的学生庆贺庆贺!”大学期间每个假期我都去看她,毕业参加工作忙起来回单县少了,也见面少了。十多年前高老师得了癌症来济南看病,我去医院两次后她就不让我去了,说不想耽误我工作。她去世的时候我正在外地办案,得到消息来不及赶回单县参加葬礼送别,至今每每想起来心里就充满遗憾,泪水不由自主盈眶。

母亲问我考的是啥学校,我说是法律本科,母亲说:“是不是毕了业到公安局工作?要是个大专就更好了。”我说:“本科比大专还大,大专上三年,本科得上四年。”母亲说:“四年大学不算长,领个媳妇来见娘。”父亲用一贯的口气说:“先把学习搞好再说,先把学习搞好再说。”

送我报到那天,父亲骑着自行车载着我,母亲骑着从二叔家借的自行车,载着我的被子,弟弟骑着从五叔家借的自行车,载着妹妹,妹妹提着包,包里是邻居们送给我的炒花生、煮鸡蛋。对大学毫无概念的大娘(其实我们全家人都不知道大学是什么样子的)只知道一点——我上了大学就可以去城里上班挣工资,就不用在家里种地了,她非常激动,也想跟着去城里汽车站送我,因为她坐不稳自行车,只好步行送到村边,站在一棵很高很直的柳树下,抹着泪看我走远。我大学毕业到济南工作十年左右的时候,让堂姐陪着她去济南住了几天,到我“上班”的地方看了看,她说了好几遍:“这楼真高!”我给她拍了几张照片,冲洗出来压膜带回单县摆在桌子上。回家时听说,不论邻居还是亲戚,谁去家她都指着照片介绍一番:“富彬上班的楼,真高!”大娘去世已经六年多了,没有机会来聊城看我现在上班的楼了。

路过邻村,我看见了那位女同学,她正半敞着怀给孩子喂奶,昔日的风采已经看不到了。我没有上前打招呼。我想,也许她和绝大多数农村妇女一样,开始非常幸福知足地享受属于自己的小日子,但对于我来说,这种生活,已经结束了。

父亲从16岁就当大队会计,附近几个村认识他的人很多。几次遇到在路边干活的熟人向他打招呼:“老贾,您这是干啥去?”父亲说:“送大孩子上大学去。”说着话就下车,也让我下车跟“大爷”、“三叔”们打招呼。大爷问:“啥大学?”“武汉,中南政法学院法律系。”“不孬,那以后你们家公安局可有人了。”“公检法都行,公检法都行。”父亲对我说:“上大学就不是小孩子了,见到熟人要热情打招呼,要不人家会觉得咱架子大。”我说知道了。到了单县汽车站,父亲买了票,陪我一起上车。这是我第一次出远门,汽车还没有启动,母亲和妹妹就在车下哭起来。

单县一中的王同学也考到了中南政法学院,也是法律系法学专业。接到录取通知书时我俩就约好一起去武汉,这次是他刚刚大学毕业的大哥送他。毕业后他先是回到县法院工作,凭着个人能力加工作努力,23年后他提拔到我单位任院领导,直接分管了我半年多。

到了河南商丘火车站,一天只有一趟早晨去武昌的火车,213次,从青岛开过来的。王大哥经常出门,很有经验,在车站附近找了个宾馆。这是我第一次住宾馆,从窗户往外看,火车站广场的灯亮得晃眼。我看看车票,学生票半价七块五,对父亲说:“您买张票一起去武汉吧,也坐坐火车,看看长江、黄鹤楼,看看我的学校。”父亲说:“这次就不去了,以后还有机会。”我知道他是不舍得花钱。火车7点20左右到商丘,父亲一直担心睡过点,五点多就起来了。从宾馆到车站有几百米,父亲扛着我的行李,我几次要替换他,他都不让,说:“过一会坐火车挺累的。”王大哥买了两张站台票,给了父亲一张,一起送到站台上。正值暑假结束之际,火车上人特别多,车门口挤满了人,父亲把我推进车厢,又使劲把被子等行李塞进来,火车就缓缓移动了。父亲冲我摆着手,跟着火车跑了几步就停下了。

这是我第一次坐火车,说是“坐”,其实是站,一直站了12个小时,到武汉的前一站孝感,才知道了坐火车的感觉。车厢里挤得水泄不通,座位下面全是人,我和王同学中间隔了一个人,想转身说话都困难。晚上十点多到武昌站,一点也不觉得累,一路没有喝水吃饭也不觉得渴不觉得饿。站在学校接站的卡车车厢里,高楼大厦、繁华街道扑面而来,霓虹闪烁,路灯如昼,汽车如梭,行人如织,第一次知道了大城市是什么样子。

第二天,有高年级学生领着办完报到手续,闲着无事,看着同宿舍的几个同学在写信,就买了几十个印有“中南政法学院”的信封和两本信纸,把从小学一年级到高三毕业能够记住名字的老师回想了一遍,给每个老师写了一封信,感谢培养教育之恩。30多年后,跟小学校长王贵元、五年级班主任王艳梅老师见面时,都还记得我当年给他们写信的事情,还记得40多年前教我时的一些情况。

离开单县的时候一直以为大学四年时间很长,离毕业工作拿工资遥遥无期,后来才发现四年时间实在是太短了,短得转眼间就毕业了,短得没有发生多少值得书写的故事就毕业了,短得父亲母亲都没有去武汉看看他们培养儿子上的大学是什么样子就毕业了。

毕业前夕,学校推荐我去珠海市中级法院,我赶紧给父母写信报告这一喜讯,说南方收入高,以后家里经济上再也不会困难了。隔了几天,收到父亲的信,说母亲希望我能回单县工作,方便照顾弟弟妹妹。次日,又收到家里的信,母亲说我到菏泽工作也行,菏泽离家也不算远。我写了封回信,试图说服父母让自己到南方闯一闯,信还没发走,父亲的信又到了,这次母亲给了我更加宽松的政策——只要回山东工作,到哪个地区都可以。我把没发走的信扔进废纸篓,找到校领导说:“我想回家乡工作。”领导有些遗憾地说:“回去吧,可惜浪费了一个名额。”又问我:“院党委宣传部缺人,你想不想留校?”我心里很想留校,但直接就谢绝了,没有再写信征求父母意见。2019年夏天在北京遇到在珠海市中级法院工作的大学同级同系同专业校友,都有些遗憾没能成为同事。同学说:“你毕业时如果去了珠海,把老母亲接到珠海,生活环境条件可能比济南更好一些。”我说:“很多‘如果’,都不是个人能够决定了的。母亲考虑的不是她居住生活的环境,她想的是我的弟弟妹妹。”

7月4日毕业离校的那天,送站的大巴一辆辆陆续开出学校。一些同学哭的撕心裂肺,生离死别一般,那时候交通还不是很发达,还没有听说过手机,联系主要靠写信,天南海北,谁也不知道这辈子还能不能见面,事实上毕业30年班里还有十几名同学没有见过,多数同学至今只见过一次。我心情平静地与几个还没有回家的同学握手道别,就上了大巴车。火车经过长江大桥,看着滔滔江水和高高的黄鹤楼,就想不知道以后还能不能再回来,什么时候能再回来。

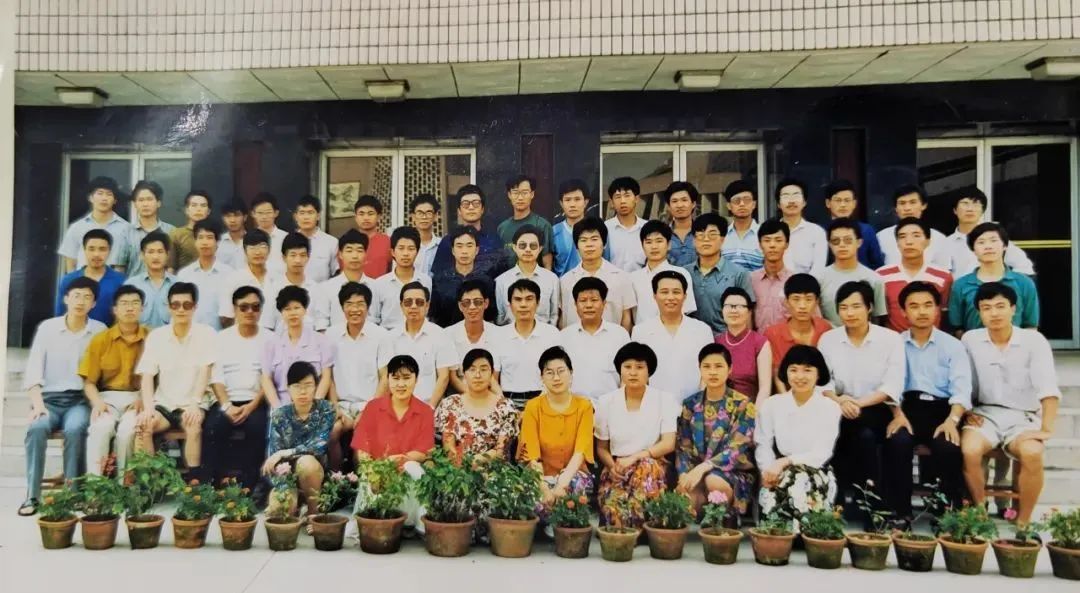

2002年国庆节毕业十周年聚会,心里很想参加,因为准备在职法硕考试没有回学校。2005年夏天根据单位安排去武汉考察选调生,才有机会第一次回母校,一直魂牵梦绕的“中南政法学院”已经于2000年换成了“中南财经政法大学”,校园面积扩大了好几倍,漂亮而陌生,原中南政法学院的学生从感情上并不愿意与中南财经大学合校。当年住的4号宿舍楼不知哪年改为女生楼,看门的师傅(武汉男女老少都尊称“师傅”)很负责,不让男同志靠近宿舍楼,只能作为背景远远地拍了几张照片。2012年国庆节毕业二十周年聚会,在学校见到了班里的一半同学,20年见一面,从青年到中年,恍如隔世。2017年11月11日,入校相识30周年聚会提前半年举行,安排在济南红叶谷,班里来了20多个同学,有的带着家属孩子,两天聚会很开心,拍了很多照,喝了很多酒,感觉有的很熟悉,有的已经很陌生,共同话题越来越少。红叶谷头一天还红叶满枝,一夜寒潮黄叶遍地,岁月沧桑,谁也挡不住。

2019年11月2日出差武汉,返程特意改签了晚上的绿皮火车回济南,想重温一下当年挤普通火车上大学的感觉,却没有找到一点感觉,可能是因为买的硬卧,更可能因为上车前同事买了几罐啤酒和武汉鸭头鸭脖,还有南方水果,与上学时站13个小时喝不上一口水反差太大了。一夜没有睡着,到商丘火车站的时候,我特意起身拉开窗帘看了看,当年从这里上车、下车各8次。商丘火车站如今是高铁站,到武汉的时间从13个小时缩短到3个小时。时移世易,物是人非,如是而已。

2020年春节,武汉成了疫情重灾区,之后几个月每天在新闻里看到或听到“武汉”两个字,我就想,如果当初我留校了,现在会怎么样?是和很多人一样到一线英勇抗疫,还是会呆在家里怨天尤人,会不会被感染?又想,如果当初去了珠海会怎样,工作生活的轨迹肯定与现在完全不一样了,后来遇到的所有人、经历的所有事,肯定完全不一样了。

毕业后我来到济南,离单县约300公里,并不近。从济南的家出门,转一次公交车到济南长途汽车总站,六个多小时的汽车到单县汽车站,坐人力三轮车到王土城村,全程时间超过10个小时。但母亲感觉很近,说毕竟是咱山东的地方。母亲第一次来济南时,说:“以前我一直以为济南在单县的南面,上了车看见车往东北开,还以为司机掉向了呢。”

参加工作不到半年,父亲脑溢血,住进单县中心医院后多次病危。医生建议拉回家,病人想吃点啥就买点啥,说:“如果继续治疗下去,最后只会人财两空。”按单县农村风俗,老人咽气要在家里,母亲和叔叔都不想让父亲咽气在外面,正准备把父亲拉回家,我刚好从菏泽表舅家借钱回到医院,说:“咽气也要在医院里。”神经外科主任赵利华对我说:“有个没有把握的方法,就是做开颅手术,如果成功,可以延续生命,但是不成功的风险更大。”我说那就做吧,当即在家属一栏签了字。手术成功后我问父亲想吃点啥,父亲说:“想吃五香花生米。”我说:“买只烧鸡吧。”父亲说:“不要买烧鸡,以后花钱的地方还多着呢。”赵利华主任后来当过单县中心医院院长、菏泽市立医院院长。2022年3月我在聊城偶然遇到他,他已经退休。我说:“我母亲也在聊城,对您印象很深,明天我和母亲请您吃顿饭。”赵院长说:“你当年签字很果断,我印象也非常深。”我说:“我那是没有别的办法,不懂医,只能相信医生依靠医生。”母亲和赵院长29年没有见过,见面后都很高兴,聊了很多当年的话题。

父亲住了七十天医院,左边肢体偏瘫,但神志和说话都很清楚,交流不存在障碍。当时村里没有一部电话,主要靠写信联系。我每十天往家写一封信,问一下父亲的病情怎么样了,母亲身体好不好,家里忙不忙,收成好不好,五叔(亲叔)全家和二叔(姓吴的邻居)全家好不好,最后再说我在单位一切都好,等单位分了房子就把父亲接济南来住。三年时间写了上百封信,内容都差不多,有时我为一次次重复同样的话感觉乏味,为自己写不出更高水平的信感到惭愧。但父母喜欢读这些信,从没有感觉重复。父亲偏瘫在床,母亲坐在床边,父亲把我的信先看一遍,再读给母亲听,两个人都感觉很欣慰。

1996年4月,我在泰安办案期间,父亲偏瘫三年后病情复发,带着没能来济南看看我工作单位和未见过面的不满周岁的孙女的遗憾(我的遗憾比他大多了)去世,54岁,没有坐过火车,没有坐过飞机,坐汽车去过一次河南商丘火车站。记忆中父亲就出过这么一次远门,再有出远门就是有几个冬季农闲时带领村里男劳力去30公里外,单县与金乡县交界的红卫河(后改名东鱼河)挖河道,工地上发给他的白面馒头不舍得吃,攒着带回家给我们吃。

父亲去世后,我很长时间没有写信,因为母亲不识字。春节回家,母亲问我:“你是不是太忙了,这半年多没有给家写一封信。”我说:“写了你又不认识。”母亲说:“我可以让你五叔念给我听,你二叔也能给我念。”

我在武汉上学四年,父亲没有舍得去看看,因为家里没有钱;毕业我到济南工作,父亲没有来得及去看看,因为单位还没有分房子他就去世了。为了不增加同样的遗憾,单位分房子后,我每年都让母亲来济南一次,坐汽车,有时候为了让她感受一下火车,特意安排她从济宁转火车来。不论坐汽车还是火车,车开五分钟母亲就开始晕车呕吐,每次都晕得感觉生不如死。这样晕车十多年后,一个过路人向母亲要碗水喝,告诉母亲一个防晕车的偏方:坐车前两个小时吃一片维生素B6和一片扑尔敏可以防晕车。从此,母亲再也没有晕过车。

有一次我去北京办事,再三动员母亲和我一起去。从济南出发时坐动车,到北京坐地铁,同学陪她去了八达岭长城,我陪她去了天安门广场,瞻仰了毛主席遗容。从北京乘飞机回济南,母亲很高兴地坐了50分钟的飞机,为450块钱的机票心疼了至少5个月。那次我回母校聚会,想让母亲一起去武汉,看看长江,看看我的母校,她嫌机票太贵坚决不去,至今也没有去过武汉,也许她曾经想象过武汉城市有多大,我的母校有多美,但现在她认为我工作的聊城是最好的城市。我开玩笑说:“当初您如果同意我去了珠海,说不定我现在回来,可以给您一麻袋钱。”母亲说:“要那么多钱干啥?你在济南工作,每年能回家几次来看看,就赶上给我十麻袋票子了。”停了一下,母亲又补充了一句,“都是一百块一张的新票子。”

因为读了法律,我得以到检察院工作,且不说成绩和待遇如何,从参加工作的第一天起,我就很喜欢自己从事的工作,所以认为自己是幸运的。报师范大学的几个同学毕业后分回单县一中,和崔宗汉副校长一样当了光荣的人民教师。有人说,人生漫长,关键只有三步:上大学,找工作,选对象。也许在报志愿的一瞬间,就已经决定了一个人一生的道路。活这么大,命运真正掌握在自己手里——报志愿,是少有的一次。

大约十年前,单县农村陆续通了公交车,“王土城”村的站牌距离母亲和弟弟的家门16米,如果想坐汽车可以天天坐,只需2块钱。王土城村从孙六镇划归开发区,村子四周新修了四条街道,村子拆后建了东部新城,在原址建的小区没有叫“王土城新村”,叫“湖西印象”,微山湖西的意思。全村人都不用再种地,成了城里人。弟弟和村里很多邻居一样,买了六七万一辆的汽车,没买汽车的也买了两三万元的电动车,家家好几个手机。弟弟望着家门口的路灯说:“咱这和城里一样了。”母亲对他说:“不是和城里一样,咱这就是城里。”

2019年9月,侄女贾茹考上山东财经大学,报到时母亲和弟弟全家到学校送她,我和妹妹全家从济南家里赶到学校祝贺。在装有空调、卫生间的学生宿舍内,没有上过大学的弟弟爬到上铺,替贾茹整理行李。弟弟和父亲长得比较像,平时也不善于表达,此时的欢喜和激动表露无遗,那一刻我仿佛看到父亲来到了我的大学宿舍。母亲对贾茹说:“你爷爷没福,他的福都让我享了。”办完报到手续,几家人到校门口,请路过的学生给拍了合影。妹夫提前安排了一个海鲜酒店吃饭,母亲说:“这一桌得好几百块钱吧?”妹妹说:“又不花您的钱,就别操这个心了。”

2021年1月,我调到聊城工作,这时父亲去世已经25年了。我有时想,如果父亲还活着,能来江北水城看看景点,吃点,喝点,该有多好。宿舍一墙之隔是聊城大学,其前身是当初崔老师给我填报的第二志愿“聊城师范学院”。在校园内散步锻炼身体时,经常遇到学生从身边经过,那一张张年轻稚嫩的脸庞,让人想起一路走来经历的很多事情——有多少是偶然,有多少是必然,说不清,也想不清。有人说“生活没有如果只有结果”,其实最重要的,应该是正在结的果。结什么果,结多大的果,跟种子、土地有关,跟雨水、光照有关,跟流淌的汗水有关,也许“只管耕耘不问收获”才是最好的生活态度。人生没有回头路,过去的一切不管什么样,都是无法改变重来的人生历程,偶尔回头看看可以,脚步只能沿着单行线一直前行。

母亲已经来过聊城三次,最近的一次已经在聊城住了七个多月,她经常站在阳台上看聊城大学校园的景色,偶尔还会念叨一句:“还是上大学好啊!你大大(父亲)没福,他的福都让我享了......”

(作者系聊城市人民检察院党组书记、检察长)