資料採集是一項複雜而漫長的工作,過程中得知朱家灣保存有《朱氏族譜》一部,但因一九六六至一九七六年間被收走後不知去向。鮮見者更不能說之其中。所以修譜前的論據工作主要從以下幾方面進行。 以鑾祖碑刻資訊為主導 大量尋找周邊幾個鄰縣、市關於本族宗人以及相關碑刻資訊 以宗親口口相傳的“為曰如有仕、兆以學繼錫”字派為線索 相關古文獻資料研究 政府、以及相關網絡資料收集 在眾宗親們的不懈努力下,白龍更是從二零一四年就開始歷時四年的資料收集,雖獲得大量相關資料,但終因吾族先祖入川年代之久遠(距今約五百六十餘年),很多關鍵資料,邏輯上無法關聯,更無法驗證。特別是各地宗親字派相傳混亂,碑刻資訊也是尊卑顛倒,更有地域之墓碑誤導後裔亂認祖宗。致使資料組成員之工作進度緩慢、近乎停擺。

鑾公為吾族宗人入川後,續遷達縣宣漢縣堡之鄉一堡九甲風頭山下大屋灣建業之始祖,其碑文詳錄祥載;且各支派宗人,各時期一直予以祭拜,此乃不爭的事實。二零一七年歲末臨近,各方宗人繼往祭拜鑾祖將不期而至,於是宗親朱明臣主動出資,由朱有成負責組織修補受損嚴重的鑾祖墳塋。為進一步方便宗親們出行,朱有成再次出資修路,直通鑾祖墳塋,以便宗人之瞻祭;他們的善舉,再次激發起資料組成員之激情。

貳零壹捌年三月,在祖宗的保佑下,資料組成員(朱子吉 朱有成、朱崇仕 朱鳳弟)一行四人,再次專程前往於各地追宗溯源,收集資料,途徑平昌縣邱家朱家灣時,在宗人的指引下觀其祖塋墓碑,驚喜發現此朱姓乃鑾祖之後裔,由城子山分支遷於此處。而且還有城子山清末秀才朱如九(字丹臣)在此處留墨碑刻。 正可謂親人相見別樣喜,在宗人的熱情宴待下,交談中又意外得知有很多相關修譜之關鍵資料尚存,且就保存在宗親朱如勇、朱如敏兄弟二人之家。其家人得知四人之來意後,且尊已故老人之遺訓(遇到本族宗人有能力續修朱氏族譜之有緣人,必盡皆授之,助其完成我族修譜之大業)。朱鳳弟隨即拍下部分內容發往居住在廣東的朱白龍進行參閱。 真是踏破鐵鞋無覓處......。在迅速得到廣東方面充分肯定後,資料組所有成員喜悅之情,真是無以言表......。

曾經為此不知攀爬多少長滿荊棘的坡坡坎坎,查看過多少座雜草眾生的墳塋、墓碑(成百上千)。面對這一突如其來的驚喜,真乃冥冥之中,祖宗之保佑矣...... 。

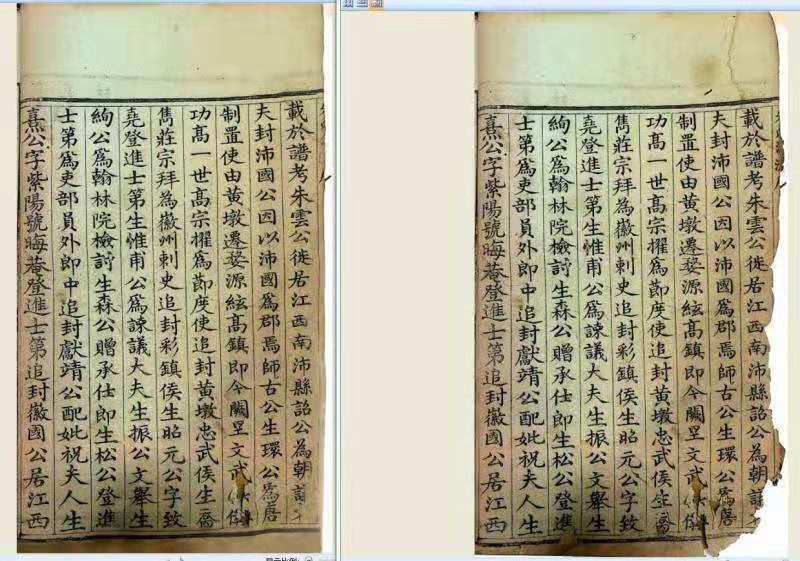

朱如勇、朱如敏兩兄弟感慨到,當年多虧長輩在“挑擔”回收人的擔子偶然發現,經商討後用四分錢一斤的方式及時贖回,失傳已久的老譜才得以倖存,且一直珍藏至今。 美中不足的是,很大一部份資料已經損毀、無法修復,但吾族宗人屬南宋理學家朱熹公後裔之來龍去脈,以及鑾祖後裔逐一盡皆其詳。老人為我朱氏宗親保留下這一珍貴歷史資料的偉大善舉,其功其德真是無與倫比。 據該文獻內容得知,本宗文獻共計捌冊;至被發現之日僅存肆冊。由於年代久遠,保存條件有限,至發現之時已破难不堪、嚴重黴變,基本無法翻閱。為迅速搶救這一殘缺,且僅有的家族文獻,經四人研究決定,推薦朱鳳弟攜至廣東進行內容提取。 居住在廣東的朱白龍拿到文獻後,立即邀請有關專家親臨現場指導,並借用先進儀器設備、經特殊處理後,迅速對文獻進資料行內容提取,六名工作人員經一個多月的不懈努力,終於全部成功提取其資訊并翻印成冊。以便宗人之參閱(遺憾的是原文獻黴變太嚴重,其中兩冊已完全粉末化,無法再做保存)。但從古文獻中提取到的資訊之廣泛,其邏輯之清楚、史料之詳實。曾經的各種疑惑於該古文獻中盡皆其詳— —續譜資料足矣。

二零一八年九月完成新谱编撰