明清时期的科举制

来源:管理员 | 上传者: 世界朱氏网 | 2024/12/20|浏览量:1252

明朝是中国封建社会科举制发展最完备和最鼎盛的时期,从洪武四年(1371年)辛亥科开始,至崇祯十六年(1643)癸未科止的272年中,开科取士88次,全国产生进士24000多名。

明朝科举考试分为乡试、会试、殿试三级。乡试考中的称举人,俗称孝廉,第一名称解元。会试考中的称贡士,俗称出贡,别称明经,第一名称会元。殿试由皇帝亲自主持,只考时务策一道。殿试毕,次日读卷,又次日放榜。录取分三甲:一甲三名,赐进士及第,第一名称状元、鼎元,二名榜眼,三名探花,合称三鼎甲。二甲赐进士出身,三甲赐同进士出身。二、三甲第一名皆称传胪。一、二、三甲通称进士。进士榜称甲榜,或称甲科。进士榜用黄纸书写,故叫黄甲,也称金榜,中进士称金榜题名。

明朝科举制度注重文学修养和道德品质,而对自然科学的考察相对较少。这种重文轻理的特点在一定程度上限制了科技的发展和创新。此外,明朝科举制度采用了一种固定的文章格式,称为八股文。这种文章格式要求严格,包括破题、承题、起讲、入手、起股、中股、后股和束股等部分,限制了考生的思想自由和创新精神。虽然科举制度为寒门学子提供了一个公平的竞争平台,但实际上,世家大族和富裕家庭的子女在科举考试中仍占有优势。他们的家庭背景为他们提供了更好的教育和资源,使他们更有可能在考试中取得好成绩。

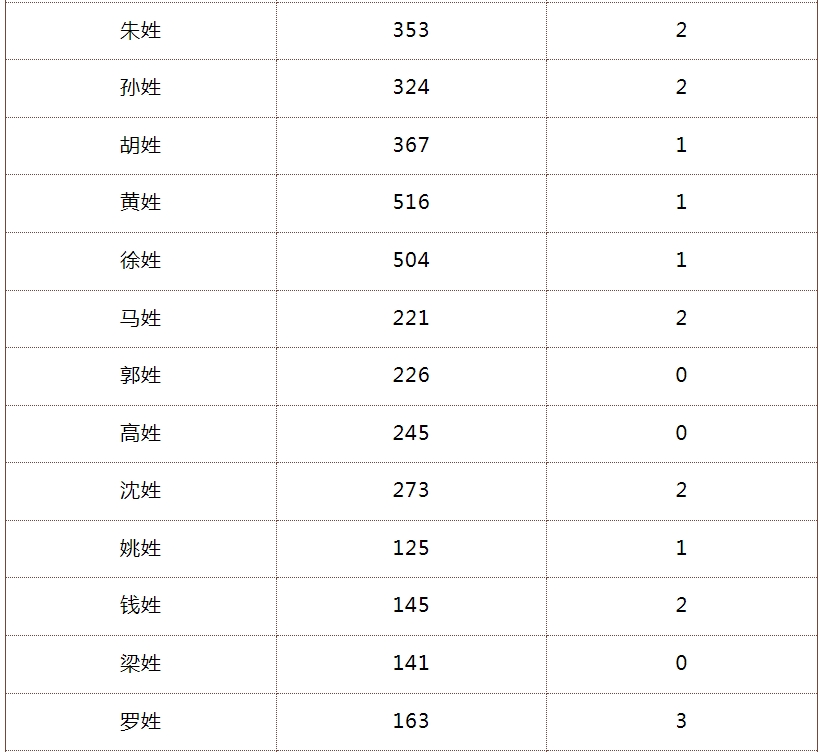

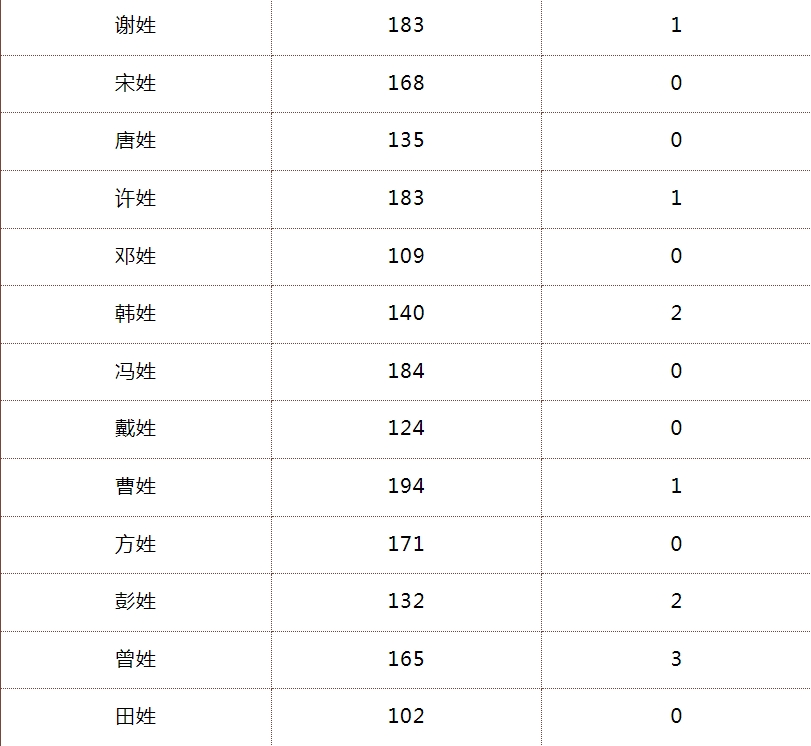

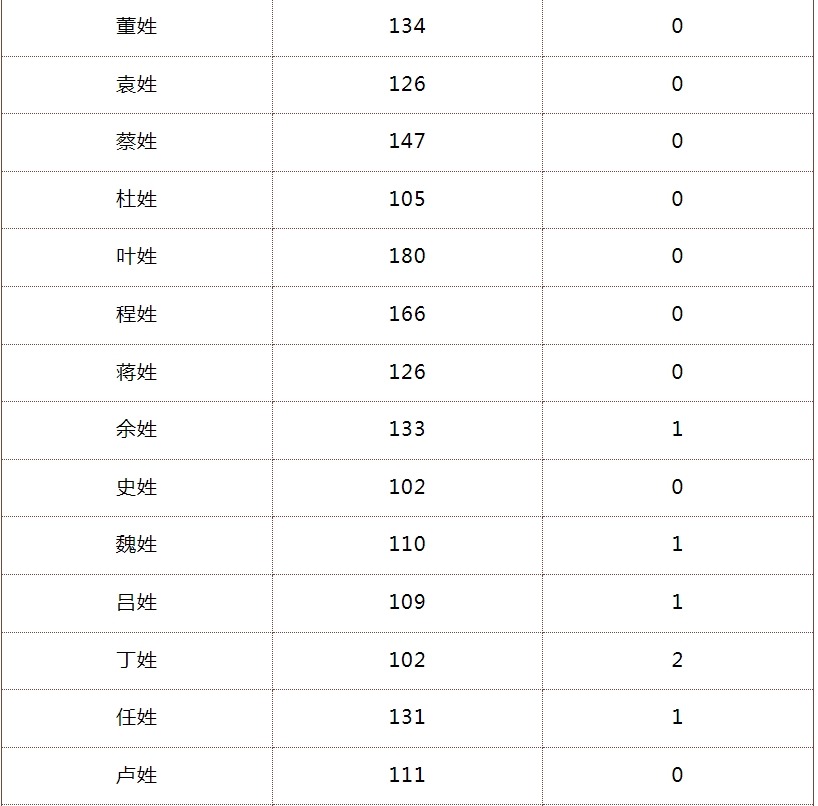

以明代进士人数姓氏来看,王、张、李、陈、刘、杨、吴、周、黄、徐、林、朱等姓氏进士人数较多,其中王、张、李、陈、刘五姓进士人数均在千人以上。此外,状元最多的是张姓,有5人;陈、刘、杨姓均为4人;王、周、林、罗、曾姓各有3人。

明代100个姓氏排序如下:

王,张,李,陈,刘,杨,吴,黄,周,徐,朱,赵,胡,孙,郑,何,郭,沈,高,林,谢,马,叶,罗,冯,许,萧,汪,韩,曹,潘,吕,姚,程,余,袁,宋,钱,陆,卢,唐,彭,蒋,曾,邓,蔡,顾,魏,方,傅,金,范,梁,夏,董,章,俞,丁,江,杜,邹,钟,苏,严,戴,崔,田,毛,石,任,龚,陶,邵,薛,丘,熊,侯,谭,姜,贾,施,秦,史,廖,于,孔,尹,黎,孟,段,汤,白,詹,聂,易,洪,盛,倪,康,文。

世界朱氏网编辑部

2024年12月20日