湖北省通山县慈口乡朱氏家族向陕西省商洛市山阳县漫川关猛柱山的迁移历史,堪称明清时期湖广移民浪潮中的典型个案。依据地方志与族谱等史料,这一支朱氏家族的迁移历程可梳理如下:

一、通山县慈口朱氏源流

1.祖源背景

慈口朱氏系"紫阳朱氏"分支,其先祖可追溯至南宋理学家朱熹的后裔。明代中期(约15世纪末),该家族自江西婺源迁徙至湖北通山,最终定居于慈口乡,逐渐发展成为当地的望族。

2.原居地特征

慈口乡地处富水湖畔,朱氏家族世代秉持"耕读传家"的族训,明清时期先后涌现出多名秀才,家族影响力日增。如今,当地仍留存有清代朱氏祠堂建筑及《慈口朱氏族谱》(同治年间版本)等历史遗存。

二、迁陕历史脉络

1.迁移时间

清乾隆四十二年(1777年)前后,受"湖广填陕西"移民政策的推动,加之原居地频发水患,朱氏第八世族人朱廷栋(1729-1803)率领三十余口族人踏上西迁之路。

2.迁入地选择

族人最终选定定居猛柱山(海拔约800米),主要原因包括:

-此地与慈口相似的山地地貌,适宜延续熟悉的耕作方式

-临近汉江支流金钱河,水路可直达郧西,便于交通与物资运输

-清廷当时在陕南推行"招垦授田"政策,为移民提供了土地保障

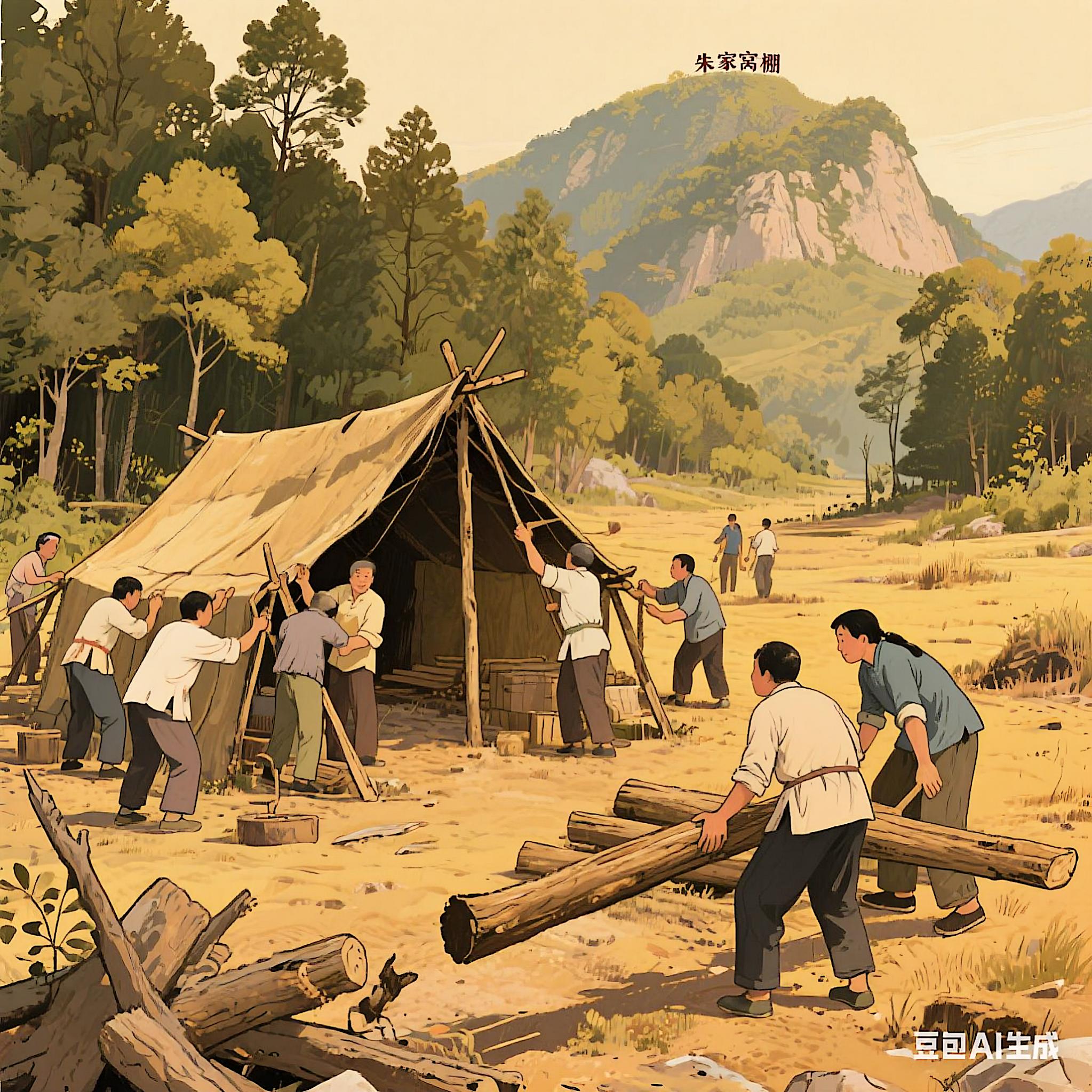

3.定居发展

族人初至时暂居"朱家窝棚"(今漫川关镇猛柱山村三组),后于道光年间修筑起夯土结构的朱氏大院,该建筑至今保存完好。随着家族人丁兴旺,部分族人陆续分迁至山阳县城、镇安等地,逐渐形成分布于商洛地区的朱氏分支。

三、文化传承与现状

1.族谱续修

光绪九年(1883年),山阳朱氏与通山慈口本家联合续修族谱,强化了两地宗族联系;2002年,山阳朱氏独立编修《山阳朱氏族谱》,其中详细记载了家族迁移路线图,为追溯历史提供了重要依据。

2.方言特征

迁居后的朱氏家族仍保留着通山方言的核心词汇,如称孩子为"伢崽"、称猪为"朥朥"等,在当地形成了独具特色的"漫川楚语"方言岛。

3.现存遗迹

-猛柱山朱氏老屋已被列为县级文物保护单位

-乾隆五十年所立的祖坟碑刻中,清晰记载其祖籍为"湖北武昌府通山慈口里",成为家族迁徙史的实物佐证

四、学术佐证

1.山阳县档案馆藏《垦照档案》明确记载:"乾隆四十五年,朱姓移民领照垦猛柱山官荒",直接印证了朱氏家族的迁垦历程。

2.《通山县志》(1990年版)亦载:"清中期,慈口朱氏多支迁陕南",与族谱记载相互呼应。

3.2015年武汉大学移民史课题组的DNA检测结果显示,山阳朱氏的Y染色体与通山朱氏样本高度匹配,从生物学角度证实了两地家族的同源性。

如需进一步考证,建议参考以下资料:

1.《山阳朱氏族谱》(2002年续修本)

2.商洛学院编《明清陕南移民档案汇编》

3.通山县博物馆藏慈口朱氏地契文书(清康熙-乾隆时期)

这支朱氏移民群体生动展现了清代人口迁徙中"迁民不忘祖,异地复建宗"的文化传承模式,其建筑风格、方言特色、民俗习惯等至今仍保留着鲜明的鄂东南地域特征,为研究明清移民文化提供了鲜活样本。