宁波象山半岛的朱氏家族,承载着厚重的儒家文化基因与移民历史。作为朱熹后裔的重要分支,象山朱氏在七百余年间开枝散叶,形成了以官山朱氏为核心、多支系并存的宗族格局。这些家族不仅深刻影响了地方社会的发展,更通过祠堂、族谱与家训构建了独特的文化传承体系。 象山朱氏各支系的迁入时间横跨宋元明清四代,构成了复杂的宗族地理。其中,官山朱氏于元统元年(1333年)迁入,由朱熹父系第五代孙朱道佩(谱名道凤)自徽州婺源松岩村迁居象邑官山。这位出身户部主事的“官山始祖”,将程朱理学的血脉正式植根浙东,至今已传23代,衍生族人4000余。唐翰朱氏则是象山较早的朱氏支系之一,南宋理宗时期(1225-1260),朱崇道从永嘉珍川迁入,泗洲头一带“十里皆朱姓”的盛况便源于此支的繁衍,而朱氏也因此位列象山万人大姓第九位,足见其规模。此外,还有多个重要支系在不同时期迁入:石浦井水朱氏于1436-1449年迁自温岭,丹城赤坎朱氏在1465-1487年迁自宁波段塘,大徐大磊头朱氏于1653年迁自鄞县东乡,清中后期还有石浦蒲湾、六股头渔村及天台台州的移民迁入,昌国卫朱氏则在明万历间(1573-1619)迁入,只是迁出地与关键人物未详。 这些支系以“耕读传家”为根基,在象山形成聚居村落:官山村95%村民为朱姓(近2000人),墙头镇隔溪朱村以朱、李、陈三姓为主,皆由唐翰朱氏清康熙年间析出。这种血缘与地缘紧密结合的分布模式,成为理解浙东宗族社会的关键线索。 朱氏各支系通过持续修谱强化宗族认同,谱牒体系极为完备。官山朱氏宗谱于乾隆四十年(1775年)首修,后历经嘉庆十年(1805)、宣统二年(1910)及1946年多次续修。2009年,族人集资70万元启动重修,历时两年完成2010年版新谱,而乾隆原谱则珍藏于象山县档案馆。每年农历六月初六的“晒谱节”,族人会齐聚宗祠晾晒谱牒,这一仪式已被列入象山县非物质文化遗产。唐翰朱氏宗谱的修谱历史可追溯至清乾隆癸未年(1763),历经嘉庆、道光、同治、民国四次续修。2010年,当地成立续修委员会,以保存的48本旧谱为基础,参考《永嘉珍川朱氏宗谱》等文献,于2017年完成第九次修纂。新谱共26册120万字,捐赠给象山县博物馆珍藏,成为研究浙东移民史的重要档案。除此之外,其他支系如《朱氏人房东头派房谱》(1935)、《朱氏大二四房房谱》(光绪间)等,共同构建起象山朱氏的多层次谱牒网络。朱氏家族还通过祠堂仪式与家训教化,将理学精神转化为日常实践。官山朱氏宗祠作为晒谱仪式的核心场所,既是存放族谱的物理空间,更是凝聚宗族精神的象征空间。每到农历六月初六,散居各地的族人会返乡参与祭祖晒谱,在翻动谱页、诵读祭文中强化“慎终追远”的伦理意识。官山朱氏以“读书起家之本、循理保家之本、和顺齐家之本、勤俭治家之本”为祖训,这四大家训箴言在祭祖仪式中由族长反复强调,引导族人修身齐家,且直接呼应朱熹《家礼》精神,凸显出象山朱氏对理学传统的持守。而“克勤克俭,耕耨弗失,仓廪盈溢,瓜瓞绵绵”的家族发展史,正是这一文化基因的现实投射。面对现代化冲击,象山朱氏积极探索传统宗族文化的存续之道。官山、唐翰两大支系耗资百万重修宗谱,不仅补充新丁信息,更增加人物传记、村落胜迹等史料,使谱牒从血缘记录扩展为地方文化载体。官山村“六月六晒谱”活动于2019年列入象山县非遗名录,2021年非遗服务季中,晒谱仪式与面塑、评话等民俗展演结合,实现了“从宗族仪式到公共文化”的功能转化。同时,族长朱建光在祭祖时强调:“在各条战线上努力工作,团结奋斗,为家族争光”,将传统家族荣誉感转化为现代社会价值激励。 象山朱氏七百余年的发展脉络,折射出东南沿海移民史与理学文化地方化的双重进程。从官山朱氏对朱熹血脉的坚守,到唐翰朱氏“十里朱姓”的盛衰,再到散居各支系的生生不息,一部部泛黄的族谱既是家族记忆的容器,也是解读地域社会的密码。当年轻一代在晒谱节触摸先祖名讳,当四句家训在祠堂中再度回响,这种跨越时空的文化传递,恰是中华宗族传统生命力的明证。 参考资料: 1. 《象山宗谱与家族及村落》(邵鹏)2. 《官山朱氏宗谱》(2010重修版)3. 《丹山唐翰朱氏宗谱》(2017版)4. 象山县档案馆藏朱氏谱牒档案

朱氏迁播‖宁波象山朱氏源流考:迁衍、谱牒与家族文化

读169万阅读

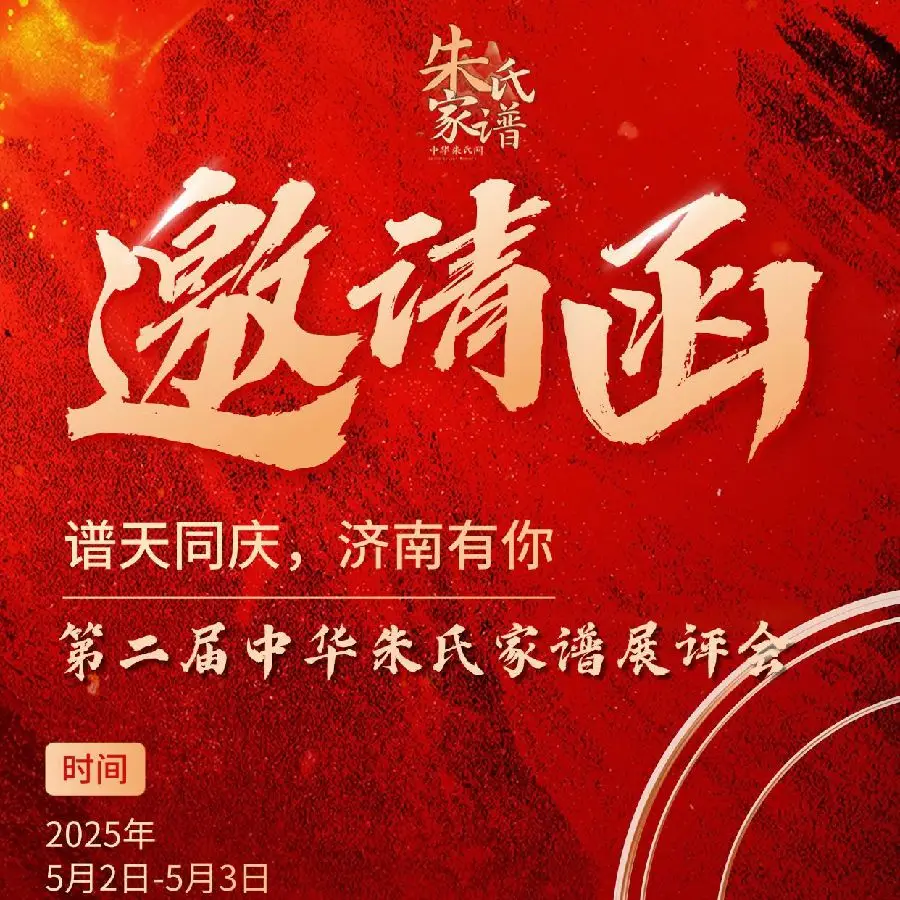

中华朱氏家谱

![]()

刚刚

阅读 1

2.0万成员

宁波象山半岛的朱氏家族,承载着厚重的儒家文化基因与移民历史。作为朱熹后裔的重要分支,象山朱氏在七百余年间开枝散叶,形成了以官山朱氏为核心、多支系并存的宗族格局。这些家族不仅深刻影响了地方社会的发展,更通过祠堂、族谱与家训构建了独特的文化传承体系。

象山朱氏各支系的迁入时间横跨宋元明清四代,构成了复杂的宗族地理。其中,官山朱氏于元统元年(1333年)迁入,由朱熹父系第五代孙朱道佩(谱名道凤)自徽州婺源松岩村迁居象邑官山。这位出身户部主事的“官山始祖”,将程朱理学的血脉正式植根浙东,至今已传23代,衍生族人4000余。唐翰朱氏则是象山较早的朱氏支系之一,南宋理宗时期(1225-1260),朱崇道从永嘉珍川迁入,泗洲头一带“十里皆朱姓”的盛况便源于此支的繁衍,而朱氏也因此位列象山万人大姓第九位,足见其规模。此外,还有多个重要支系在不同时期迁入:石浦井水朱氏于1436-1449年迁自温岭,丹城赤坎朱氏在1465-1487年迁自宁波段塘,大徐大磊头朱氏于1653年迁自鄞县东乡,清中后期还有石浦蒲湾、六股头渔村及天台台州的移民迁入,昌国卫朱氏则在明万历间(1573-1619)迁入,只是迁出地与关键人物未详。

这些支系以“耕读传家”为根基,在象山形成聚居村落:官山村95%村民为朱姓(近2000人),墙头镇隔溪朱村以朱、李、陈三姓为主,皆由唐翰朱氏清康熙年间析出。这种血缘与地缘紧密结合的分布模式,成为理解浙东宗族社会的关键线索。

朱氏各支系通过持续修谱强化宗族认同,谱牒体系极为完备。官山朱氏宗谱于乾隆四十年(1775年)首修,后历经嘉庆十年(1805)、宣统二年(1910)及1946年多次续修。2009年,族人集资70万元启动重修,历时两年完成2010年版新谱,而乾隆原谱则珍藏于象山县档案馆。每年农历六月初六的“晒谱节”,族人会齐聚宗祠晾晒谱牒,这一仪式已被列入象山县非物质文化遗产。唐翰朱氏宗谱的修谱历史可追溯至清乾隆癸未年(1763),历经嘉庆、道光、同治、民国四次续修。2010年,当地成立续修委员会,以保存的48本旧谱为基础,参考《永嘉珍川朱氏宗谱》等文献,于2017年完成第九次修纂。新谱共26册120万字,捐赠给象山县博物馆珍藏,成为研究浙东移民史的重要档案。除此之外,其他支系如《朱氏人房东头派房谱》(1935)、《朱氏大二四房房谱》(光绪间)等,共同构建起象山朱氏的多层次谱牒网络。

朱氏家族还通过祠堂仪式与家训教化,将理学精神转化为日常实践。官山朱氏宗祠作为晒谱仪式的核心场所,既是存放族谱的物理空间,更是凝聚宗族精神的象征空间。每到农历六月初六,散居各地的族人会返乡参与祭祖晒谱,在翻动谱页、诵读祭文中强化“慎终追远”的伦理意识。官山朱氏以“读书起家之本、循理保家之本、和顺齐家之本、勤俭治家之本”为祖训,这四大家训箴言在祭祖仪式中由族长反复强调,引导族人修身齐家,且直接呼应朱熹《家礼》精神,凸显出象山朱氏对理学传统的持守。而“克勤克俭,耕耨弗失,仓廪盈溢,瓜瓞绵绵”的家族发展史,正是这一文化基因的现实投射。

面对现代化冲击,象山朱氏积极探索传统宗族文化的存续之道。官山、唐翰两大支系耗资百万重修宗谱,不仅补充新丁信息,更增加人物传记、村落胜迹等史料,使谱牒从血缘记录扩展为地方文化载体。官山村“六月六晒谱”活动于2019年列入象山县非遗名录,2021年非遗服务季中,晒谱仪式与面塑、评话等民俗展演结合,实现了“从宗族仪式到公共文化”的功能转化。同时,族长朱建光在祭祖时强调:“在各条战线上努力工作,团结奋斗,为家族争光”,将传统家族荣誉感转化为现代社会价值激励。

象山朱氏七百余年的发展脉络,折射出东南沿海移民史与理学文化地方化的双重进程。从官山朱氏对朱熹血脉的坚守,到唐翰朱氏“十里朱姓”的盛衰,再到散居各支系的生生不息,一部部泛黄的族谱既是家族记忆的容器,也是解读地域社会的密码。当年轻一代在晒谱节触摸先祖名讳,当四句家训在祠堂中再度回响,这种跨越时空的文化传递,恰是中华宗族传统生命力的明证。

参考资料:

1. 《象山宗谱与家族及村落》(邵鹏)

2. 《官山朱氏宗谱》(2010重修版)

3. 《丹山唐翰朱氏宗谱》(2017版)

4. 象山县档案馆藏朱氏谱牒档案

来自作品集文化研究

礼物榜

成为第一个送花的人

送花

更新于 刚刚

分享给朋友

精彩评论

赞0

读169万阅读

说点什么...

暂无评论

花开盛宴

付费文章需要升级APP,请主动升级

知道了

giItT1WQy@!-/#giItT1WQy@!-/#giItT1WQy@!-/#giItT1WQy@!-/#