宗祠”和“家庙”有何区别

来源:管理员 | 上传者: 中华朱氏网 | 2020/03/31|浏览量:3710

共同姓氏在同一地方有可能存在宗祠和家庙并存的现象,那么“宗祠”、“祠堂”、“祖庙”、“家庙”、“祖堂”,有何区别呢?

宗祠也称祠堂,是族人聚会、议事、处理族内纠纷等宗族活动的场所;家庙也称祖庙或者祖堂,是供奉祖宗、先辈神像、灵位,供族人祭祀、朝拜、思念的场所。

安徽无为朱氏宗祠

后来很多地方逐渐合二为一了,兼具双重功能,但有的地方宗祠与家庙仍然是分开建造的,保持着原有的结构与功用。

古代,宗庙为天子专有,士大夫不能建宗庙。汉朝以前,有官爵者才能建立家庙,作为祭祀祖先的场所。唐朝始创私庙,以祭祀先祖。

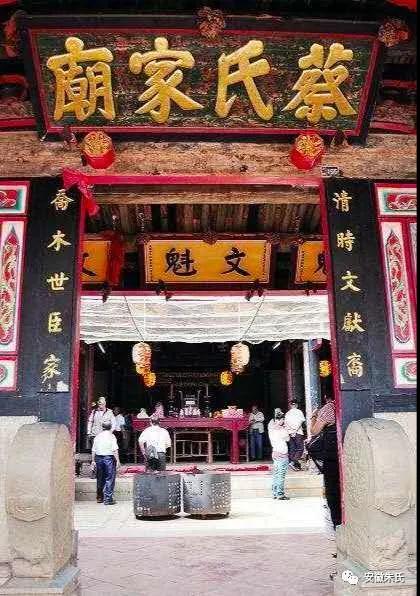

金门蔡氏家庙

但那时对庙的规模有严格的等级限制。《礼记》中说:“天子七庙,卿五庙,大夫三庙,士一庙。”“太庙”是帝王的祖庙,其他凡有官爵的人,也可按制建立“家庙”。

汉代以后还常用来敕封、追谥文人武士,如文庙—孔子庙,武庙—关羽庙。

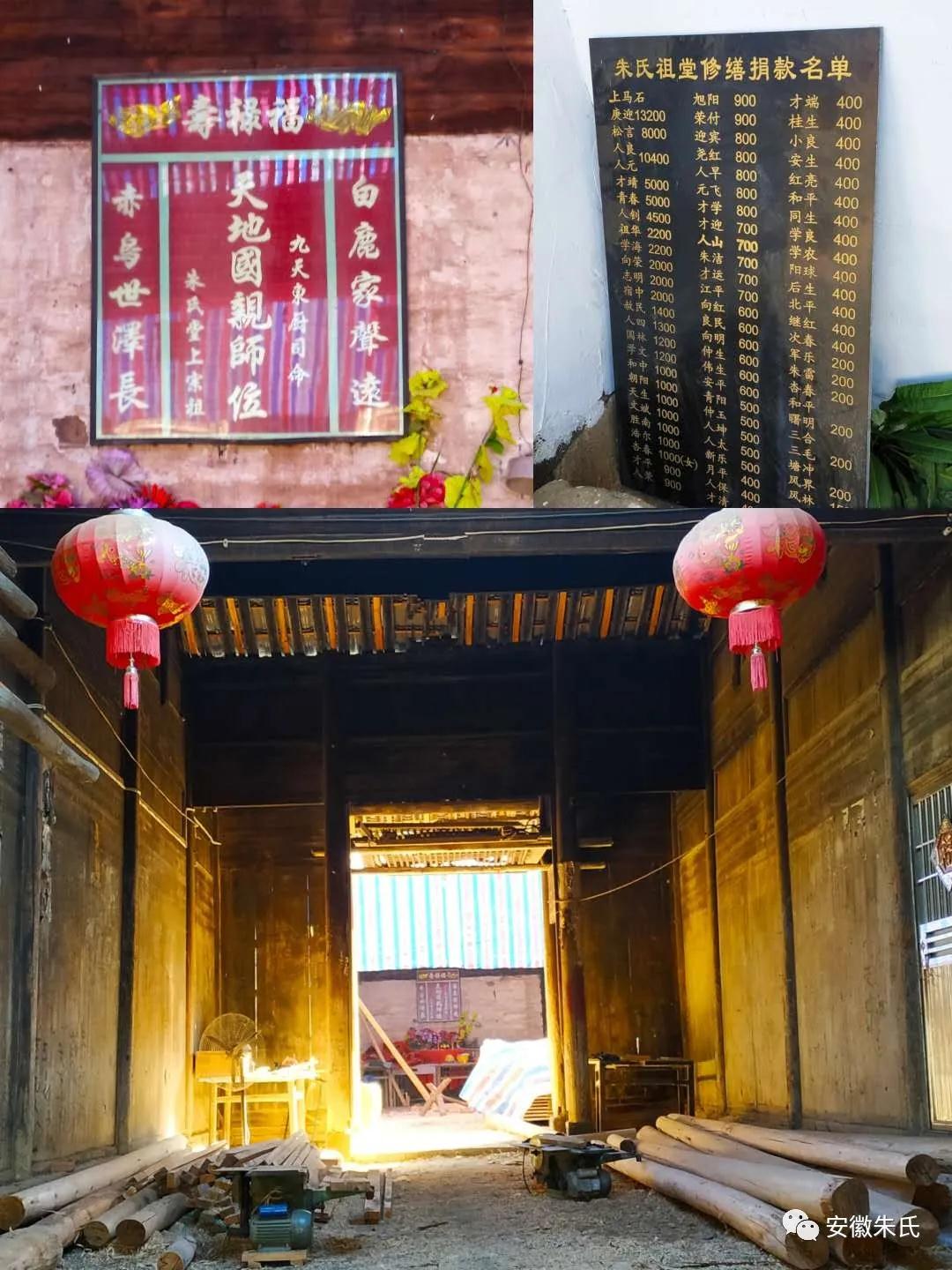

安徽宿松陈汉乡正在修缮的朱氏祖堂

祠是为纪念伟人名士而修建的供舍(相当于纪念堂)。这点与庙有些相似,因此也常常把同族子孙祭祀祖先的处所叫“祠堂”。祠堂最早出现于汉代,据《汉书》记载,“文翁终于蜀,吏民为立祠堂,及时祭礼不绝”。东汉末,社会上兴起建祠抬高家族门第之风,甚至活人也为自己修建“生祠”。由此,祀堂日渐增多。

尤溪桂峰蔡氏宗祠但是,自从科举制的兴起以及望族的消亡,民间祠堂又开始没落,特别是五代至北宋时期,百姓居无定所,祖先的祭祀则仅限于每家每户的正堂。整个宋代,不管是北宋还是南宋,文人的异军突起以及商品经济的发达,使得儒家理学得到了广泛普及,而宗祠的再次推广多赖南宋时期的朱子(朱熹)。

朱子在《家礼》中谈到,“报本反始之心、尊祖敬宗之意,实有家名分之守,所以开业传世之本”,其宗旨是希望有识之家应建立宗祠祭祀祖先,以扬宗功祖德。

此外,朱子也提出了详细的宗祠规制,有钱之族“祠堂之制为三间,外为中门,中门外为两阶,皆三级”;“若家贫地狭,则止为一间,不立厨库,而东西壁下置立两柜,西藏遗书、衣物;东藏祭器亦可”。

“凡祠堂所在之宅,宗子世守之,不得分析”。

如此在朱子的倡导下,朱子理学文化影响下的江南便在民间掀起了宗祠修建之风。以宗祠之名,一般用于祭祀开基祖或较前世的祖先,大有一地同姓祖祠的意味,故现存地区同姓总祠一般都用“大宗祠”作为尾缀。

安徽枞阳朱氏宗祠

安徽枞阳朱氏宗祠

宗祠除了作为祭祀场所之外,还是执行族规家法的地方。族人的冠礼、婚礼、丧礼基本上都在祠堂进行的。有的宗族规定族人之间或族人家庭之中发生争执都要到祠堂中裁决。所以,在封建时代,祠堂在一定意义上又成了衙门,具有一族“公堂”的性质。

中国人是世界上最有祖先崇拜传统的民族。在每个家族中,往往都有一个场所来供奉已去世的祖先的神主牌位。所以,旧时的每个家族都会有本家族的祠堂,并给它取一个名号,这个名号就叫“堂号”,目的是让子孙们每提起自家堂号就知道本族的来源,纪念祖先功德。

安徽芜湖朱氏宗祠

俗话说,树大分杈。随着生命的传递、繁衍,家族也会不断扩大,扩大的结果是一些家族从祖居地迁居他处,另开基业,形成新的分支和新的宗族,自然也有不少家族远赴重洋,在海外定居,这些新形成的宗族和分支,往往又会建立新的祠堂,来供奉最亲近的祖先。于是,由一个祠堂又衍生新的祠堂来。

朱子提倡家族祠堂:每个家族建立一个奉祀高、曾、祖、祢四世神主的祠堂四龛。祠堂是族权与神权交织中心。祠堂中的主祭---称宗子,管理全族事务称宗长,还有宗正、宗直等职。

安徽庐江朱氏宗祠

宗祠体现宗法制家国一体的特征,是凝聚民族团结的场所,它往往是城乡中规模最宏伟、装饰最华丽的建筑群体,不但巍峨壮观,而且注入中华传统文化的精华,与古塔、古桥、古庙宇相映,成为地方上的一大独特的人文景观。宗祠记录着家族的辉煌与传统,是家族的圣殿。

宗祠,虽然是封建社会遗留下来的产物,在当今则有其新的存在的意义和社会作用。随着改革开放和全球华人寻根热潮的兴起,许多宗祠被新建和修复,族谱被续修,而海外华人则不断翻新旧宗祠,联络故众。

安徽安庆朱氏宗祠

可以说,今天的宗祠已经没有了“宗族主义”的负面作用,只具有帮助人们寻根问祖、缅怀先祖、激励后人、互相协作的积极意义,是对于加强中华民族的凝聚力和中华民族的团结产生巨大的作用。